1851년 安東廬江書院 鄕會所에서 慶州校院으로 默溪書院에 제향된 先賢들의 位牌을 임시로 移安한 일과 관련해 이해를 구하는 내용의 통문

[내용 및 특징]

내용 및 특징

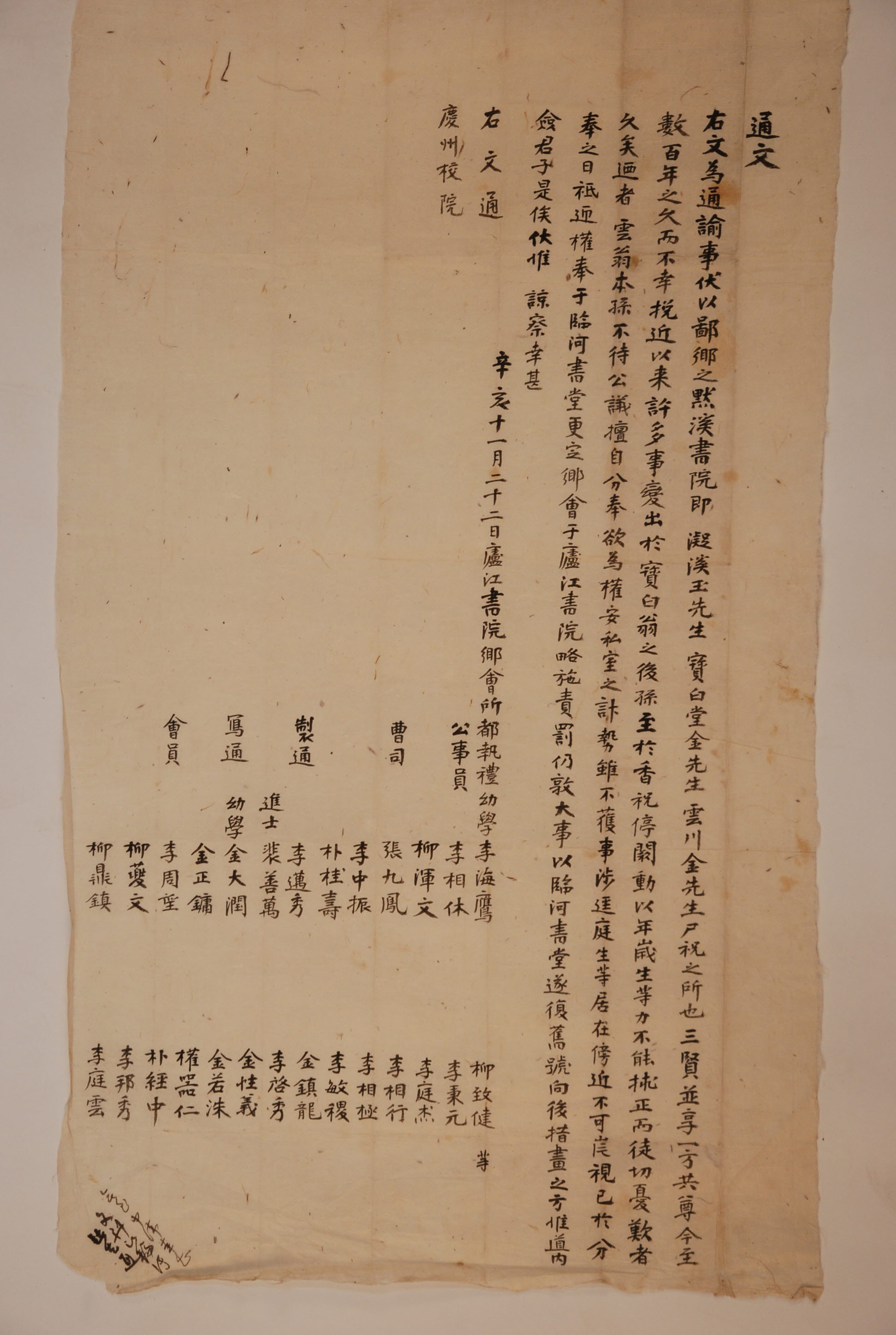

이 통문은 默溪書院에 合享하던 雲川 金湧의 위패를 후손들이 公議를 기다리지 않고 사사로이 모셔가려고 함에 후손들을 責罰하고 향후 방도를 강구하기로 했다는 내용이다. 安東의 黙溪書院은 凝溪 玉沽(1382~1436)와 寶白堂 金係行(1431~1521), 그리고 雲川 金涌(1557~1620)의 제사를 모시던 곳이었다. 三賢을 並享하여 한 방향으로 함께 모신지 지금까지 수백 년이 지났는데, 근자에 들어 寶白堂의 후손에게 여러 가지 변고가 생겨 제사를 지낼 수 없는 지경에 이르렀다. 그러자 雲川의 本孫이 公議를 기다리지 않고 제멋대로 위판을 자신들의 집에 모셔가려 하여 임시로 臨河書堂에 모셔두었다. 그리고 廬江書院에서 鄕會를 열어 멋대로 한 사람들에게 책벌을 가하고, 앞으로 臨河書堂의 舊號를 복구하여 세 분을 모실 방도를 강구하기로 하였다. 이 통문은 이러한 사실을 도내의 여러 유생들이 양해해주기를 부탁하는 것이다.

「奉安時士林通文」(『凝溪先生實記』卷3)에는 서당과 사당을 건립하여 默溪精舍로 불렀으며, 金係行과 더불어 玉沽를 合享하려는 논의가 있었다. 이후 사림들의 公議에 의하여 合享을 결정하고 11월 13일로 奉安日을 정하여 알리고 있다. 이처럼 1706년에 건립된 묵계서원은 처음에는 두 분만을 제향하고 있었음을 알 수 있다. 같은 책의 「士林呈巡相文」을 보면, 묵계서원은 건립이후 水災로 學田이 침수되고 서원 앞까지 물이 차올라 앞으로의 災害를 방지하기 위하여 移建을 건의하였지만, 숙종연간에 시행된 院祠의 疊設, 新設금지로 어려움이 있었던 것으로 보인다. 통문에 나오는 金湧는 1704년 南致利(1543~1580)를 제향하고 있는 魯林書院(1653년 건립)에 合享하였는데, 1707년 德峯書院이 건립되면서 位版을 移安하였다. 당시에는 臨河縣에 鶴峯을 제향하는 臨川書院(1607년 건립)이 있었는데, 1620년 廬江書院(1575년 건립)에 학봉이 추향되면서 廚院이 폐지된 강당만 남은채로 있었다. 이후 1847년에 石門精舍의 서쪽에 복설하였다. 통문에서 말하는 臨河書堂은 임하현에 강당만 남은 舊 臨川書院으로 짐작된다.

이처럼 김용의 위판이 연속하여 移奉한 것은 당시 서원정책과 연관이 있다. 서원은 濫享과 疊設 및 良丁冒占, 면세전 확대, 對民작폐 등 여러 가지 사회·경제적 폐단이 노출되기 시작하면서 국가의 제재조치를 받았다. 院祠에 대한 국가적 통제는 疊設과 濫設이 큰 사회적 문제로 대두하는 숙종조부터 본격화되어 그 말년에는 일단의 원사가 훼철되기도 하였다. 그러나 이때까지의 서원정책은 대체로 당파적 차원을 크게 벗어나지 못해 별다른 성과를 거두지 못하였다. 이후 1741년에 오면 전국에 걸쳐 173개소의 원사에 대한 훼철이 단행되었다. 1741년의 조치는 1657년(효종8)의 서원은 나라에 보고하여 허락을 얻은 뒤에야 설립할 수 있다는 朝令을 재확인한 것이며, 1714년(숙종40)의 「甲午定式」에 이거하여 1703년 이래로 나라에 보고하지 않고 설립한 院祠들을 철거한 것이었다. 그렇기에 1741년 이후의 원사에 대한 국가의 정책은 이전 정책을 고수하는 한편, 서원의 私建과 임의 追享을 금지하였고, 이를 어길 시에는 주모자는 유배를 보내고 막지 못한 지방관은 처벌한다는 명령이 계속 이어졌다. 결국 김용의 위판이 노림서원에 합향한 것은 서원 신설의 禁令 때문이었지만, 그의 후손들은 公議를 내세워 3년 후 덕봉서원을 건립하였던 것이다. 그러나 1719년 경상좌도암행어사의 별단에 80여 개의 서원이 언급되고 숙종은 이중 16개를 직접 심의하여 송시열 서원 등 7개소는 남기고, 안동의 남인계 서원 9개소는 훼철토록 명령하였다. 당시 안동에서 훼철이 결정난 곳은 덕봉서원과 伊溪精舍였다.(『書院謄錄』己亥 4월1일) 이후에 士林들이 함께 논의하여 1719년에 默溪精舍로 移奉하게 된다.

書院禁令 이후 서원건립이 어려운 처지에 있는 후손과 유림들은 기존의 서원에 선현들을 追享하는 것으로 서원 건립을 대신하였다. 訥隱 李光庭(1674~1756)의 「擬嶺南士林請勿毁祠院疏」에 의하면, "여러 고을 院社에서 왕왕 追享하는 것은 나라의 명령을 두려워한 까닭이다. 먼저 享祀를 의논할 때 감히 새로 廟宇를 세우려 하지 않고 이미 만들어져 있는 곳에 제례를 꾀한 것이다. 혹 氣類가 서로 통하면 躋享하는 것이다. 혹 낳은 곳이 서로 가까우면 함께 모시는 것이다. 혹 형세가 편하지 않으면 이미 모셔져 있는 神版을 여기저기로 옮기는 것도 있다. 躋(追享), 祔(合祀), 移(移奉)할 곳이 없으면 부득이 立廟한다" 고 하였다. 서원 신설이 금지된 상황에서 여러 이유로 추향하는 모습을 나타낸 것이다. 추향 또한 국가의 허락을 얻어야 했지만, 儒疏는 서원의 追配, 서원의 賜額 및 贈官贈諡의 요청이외의 것은 없다고 備邊司에서 저적을 하였다. 이처럼 국가의 허락을 얻기 어려우면 서원 私設과 동일하게 유림들이 임의로 追享을 하였다. 이때에는 "학교의 큰 일은 風化를 조정하는 선비들의 우두머리에게 보고해야 하기에 감히 서로를 이끌고 城主 앞에서 앙달한다"는 近嵒書院 유생 金楷(1633~1716)의 말과 같이 수령에게 통고하고 추향을 감행하기도 하였던 것이다. 이를 통해보면, 金湧의 位牌를 이봉하여 追享하게 된 것에는 덕봉서원과 묵계서원이 이웃한 고을에 있었던 것도 크게 작용하였던 것으로 보인다. 결국 金湧의 移奉과 追享이 가능하였던 것은 사림의 公議에 의하여 이뤄져왔기 때문이다.

묵계서원 추향 후 三賢을 合享하여 모신지 133년 만에 金湧의 후손들이 公議를 기다리지 않고 멋대로 移奉을 결의한 것에 그 본손을 책벌해야 한다고 하였던 것은 先輩들의 노고를 잊고 사사로이 이익을 챙기려고 하는 것에 대한 분노의 표출이었던 것이다. 이외에도 1830년에는 사림이 公議로서 金湧의 加贈과 賜諡를 청하는 상소를 올리기도 하였다. 물론 당시의 요청은 이뤄지지 않았지만, 1892년에 재차 상소를 올려 吏曹判書로 加贈되고 神道碑를 만들었다. 이처럼 金湧은 한 가문의 조상이지만, 나아가 師表가 되는 인물로서 안동사림 모두의 스승으로 여겼기 때문에 후손들에 의한 사사로운 移奉이 큰 문제가 되었던 것이다. 그러나 사림들의 嚴責에도 불구하고 金湧의 후손들은 1853년 임하현西雲亭 북쪽 기슭에 臨湖書院을 건립하고 位版을 移奉하였다. 그리고 묘우는 景賢祠라 하고, 강당은 立敎堂이라 하였다. 告由文은 定齋 柳致明이 지었는데, 移奉당시 900여 명이 모였다고 한다.

당시에 서원 건립이 가능했던 것은 순조대 이후 서원 금령이 거의 유명무실화 되고, 원사가 급증하던 당시의 상황을 반영하는 것이었다. 또한 문중내지 가계별로 분화해 가는 양반사회의 모습을 나타내는 것이라 할 수 있다. 이처럼 강력한 반대에도 불구하고 서원건립을 추진하여 移奉을 결정하고, 반대의 여론이 많았음에도 수많은 인사가 운집하는 한편, 當代의 巨儒인 定齋의 고유문까지 받은 것은 당시 안동을 대표하는 義城金氏 家門의 위세를 입증하는 것으로 보인다. 金湧의 위판은 1862년 傾圯之患으로 인해 縣南쪽의 岳沙村으로 재차 移奉 하게 된다. 이후 묵계서원에는 건립 당시와 같이 玉沽, 金係行 두 분의 위판만을 제향하면서 현재에 이르고 있다. 鄕會가 열린 여강서원은 1575년 건립되어 退溪를 主享으로 하는 곳이었는데, 대홍수로 인하여 1605년에 重修를 하였다. 이후 1620년에 鶴峯과 西厓를 추향하였는데, 屛虎是非의 발생 원인이 여강서원 내 두 분의 位次문제였던 것이다. 1629년에 서애의 위판은 다시 병산서원으로 移奉하고, 이후 1676년에 ‘虎溪’로 사액되었다. 학봉의 위판 역시 1847년 임천서원을 복설한 후 移奉하였지만, 대원군 당시 훼철되어 다시 虎溪書院으로 移奉하였다.

자료적 가치

이 통문은 묵계서원 제향인의 변천에 대하여 알 수 있는 자료이다. 조선시대 위판의 移奉은 제향인의 성격에 따라 士林의 公議가 필수적이었다. 특히, 師表가 될 만한 인물의 경우에는 후손들이 사사로이 그와 관련된 일을 진행할 수 없었다. 이 통문은 그러한 사실을 직접적으로 보여주고 있다. 특히, 金湧의 위판을 여러 차례 移奉하였다. 그 이유는 숙종대 서원 疊設이 문제가 되어 院祠의 疊設과 新設을 금지하는 朝令이 있었고, 이후에는 獨享處의 建立과 移建에 따른 移奉이었다. 이외에도 通文과 金湧의 年譜를 통해 안동내에서 의성김씨 가문이 가지는 위상을 확인할 수 있다.

묵계서원은 1706년에 지방유림의 공의로 건립되었다. 1870년에 훼철되었다가 그 후 勅令으로 復設令이 내렸으나 복원되지 못하였다. 훼철되기 전 경내의 건물로는 묘우인 淸德祠, 강당인 立敎堂을 비롯하여 克己齋, 挹淸樓, 進德門, 神門, 廚所 등이 있었다. 1925년에 도내 유림이 협력하여 강당 등 일부를 복원하였으며, 1994년부터 서원복원공사를 추진하여 1998년 5월에 두 선생의 위패를 다시 모시게 되었다. 묵계서원 옆에는 최근에 건립된 김계행의 신도비와 비각이 있다. 묵계서원 및 안동김씨 묵계종택은 1980년 6월 17일 경상북도 민속자료 제19호로 지정되었다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『雲川先生文集附錄』卷1, 年譜, 金湧, 국립중앙도서관 소장본

『凝溪先生實記』, 玉沽, 국립중앙도서관 소장본

『寶白堂先生實記』, 金承鈺 編, 국립중앙도서관 소장본(1732년 편)

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001.

『역사학보』181, 윤희면, 역사학회, 2004

이병훈,이수환