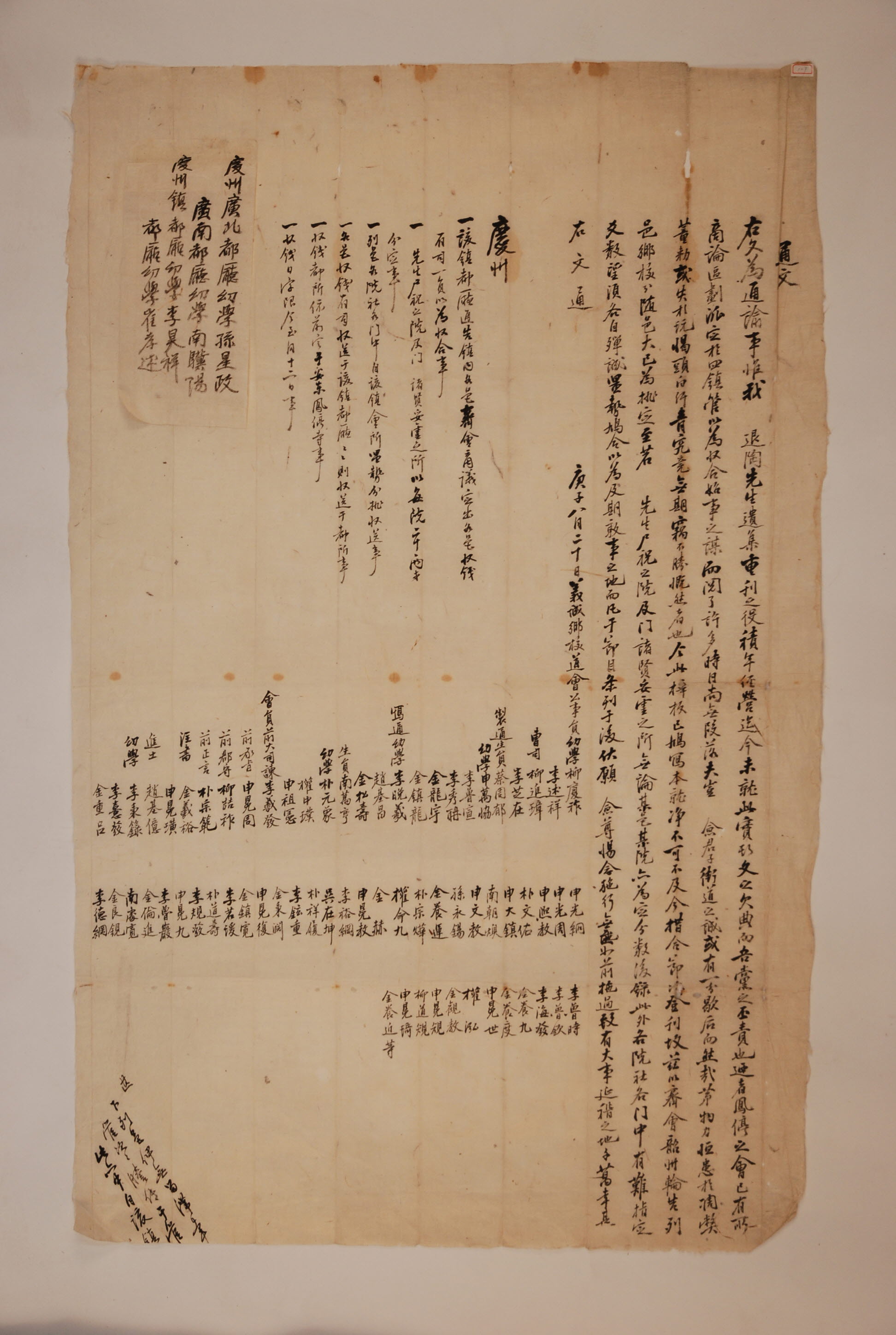

1840년 義城鄕校 道會에서 慶州鎭의 都廳으로 보낸 통문으로 『退溪先生遺集』 重刊을 위해 각 서원과 문중에 배당된 금액을 收合하여 보내라는 내용

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 1840년 의성향교 도회에서 『退溪先生遺集』重刊에 필요한 자금을 각 지역의 서원과 문중에 분담하고 그 자금을 收合하여 鳳停寺 道會所로 보내라는 내용이다. 『퇴계선생문집』은 1599년 도산서원에서 初刊本을 간행한 이후 수차례 重刊과 補刻을 거쳤는데, 이 통문은 1843년 간행된 癸卯重刊本의 편찬과 관련한 내용이다. 현재, 李謙魯 所藏의「退溪先生文集重刊時日記」(이하 重刊日記로 칭함)가 남아있어서 문집중간에 대한 구체적 사항을 알 수 있다. 慶州鎭 都廳에게 보낸 이 통문에는 퇴계선생의 遺集을 重刊하기 위해 수 년 동안 노력해서 지금에 이르렀는데, 지금까지 일에 진척이 없는 것은 斯文의 큰 欠이 되는 일이라고 하였다. 「重刊日記」를 통해 이 통문이 작성되기 이전까지의 문집중간 경위를 살펴보면 다음과 같다.

1836년 10월 參判李泰淳이 安東士林들과 처음으로 문집중간을 논의하자, 屛山書院과 虎溪書院에서 이를 지지하는 통문을 보내왔다. 이러한 호응에 힘입어 1837년 1월 賀禮시에 서울에서 京鄕의 관리와 선비들이 李彦淳의 집에 모여 문집중간의 일을 구체적으로 의논하고 都都監에 豊安君 柳相祚를 추천한 후 중간하는 일을 서두르기로 했다. 이후 영남의 4개 鎭管에 이러한 사실을 통문을 돌려 알렸다. 뒤이어 前參判 柳台佐를 陶山洞主로 삼고, 각 읍에 金錢을 분배할 의논을 내었다. 9월 안동향교에서 道會시 前參判 李彙陽, 幼學 李崇延 등 100여 인이 참석한 자리에서 排錢을 정하고, 公事員 安東進士 李五秀, 榮川幼學 朴宗垕가 列邑에 통문을 내었다. 10월에 排錢에 기일이 지체되는 것으로 다시 鎭下의 각 읍에 통문을 내고, 任員을 정하였다. 11월에 퇴계후손인 開城留守李彦淳이 자금을 보내왔으며, 赤城에서 板을 내기로 하고 都監으로 朴箕寧 등을 정하였다. 12월에는 河回門中에서 돈을 보내왔다. 1838년 봄에 道會를 개최하여 烹板有司에 金行源과 李彙璿을 정하고, 판을 검사하여 醴泉龍門寺와 尙州天柱寺에 보관하였다. 1839년에는 안동향교를 비롯하여 각지에서 扶助가 잇달았는데, 都都監 豊安君 柳相祚가 작고하여 柳喆祚로 하여금 그 직을 잇게 하였다. 1840년 3월 鳳停寺에서 道會를 개최하여 都都監과 都廳의 부서를 정하고, 李彙秀 등을 監寫有司로 하였다. 九潭의 光山金氏門中에서 돈이 왔다. 4월 舊版을 가져와 수를 헤아려서 봉정사에 안치하고, 刊本을 謄寫하기 시작하였다. 이처럼 1836년 10월에 처음 문집중간에 대한 논의가 있고 1840년 4월까지 관인과 후손, 안동사림이 중심이 되어 일을 추진하고, 열읍 사림들에게 부조를 받고 있었다. 그러나 안동지역을 제외하고는 대부분의 지역에서 자금이 원할히 收合되지 않았던 것으로 보인다.

실제 통문에서는 3월에 鳳停寺에서 道會를 열어 논의하길 4鎭管으로 구역을 나눠 중간에 필요한 자금을 收合하기로 謀議하였는데, 많은 시일이 지나도 일이 마무리 되지 않고 있음을 지적하고 있다. 이처럼 수합이 지체되는 것은 사림들이 이일에 관심이 없거나 돈을 아껴서 납부하지 않는 것이 아니라, 금전 수합 기간을 정하지 않았기 때문이라고 보았다. 이어서 말하기를 이미 판목을 모아서 刊本을 謄寫하고, 舊板의 부분을 합쳐서 登刊하기 위해 고친 것을 지금 그만둘 수 도 없기에 義城 齊會에서는 우선 열읍향교에 통문을 돌려 隨邑별로 대강의 액수를 정해주되, 퇴계를 제향하는 서원이나 及門諸賢을 제향하는 院祠 등은 後錄한 절목과 같이 금액을 분정 한다고 하였다. 절목에는 퇴계선생을 제향하는 서원과 그 제자를 제향하는 院祠는 每院마다 20냥을 分定 하였다. 이외의 각 院社와 각 門中은 액수를 정하기 어려우므로 각자 형편을 헤아려 정성껏 내도록 하고, 이 금액을 규합하여 지역별로 기한이 지나지 않기를 당부하였다. 이의 시행을 위해 절목에서는 해당 鎭內 각 읍 齊會에서 상의하여 각 읍에서 출자할 금액을 定하여 收錢有司 1員이 收合하되, 열읍 각 원사와 각 문중은 그 鎭會所에서 형세를 살펴 수량을 분정한 후 거두어서 보내라고 하였다. 이어서 각 읍 收錢有司는 그 鎭의 都廳으로 收送하고, 都廳은 바로 都所로 수송하되, 收錢都所는 지난 겨울에 의거하여 안동봉정사로 한다고 하였다. 마지막으로 收錢일자를 이번 정월 12일까지로 하였다. 그러면서 이전과 같이 기한을 끌어서 (돈을)보내는 일이 없도록 하여, 중간하는 일이 잘 진행될 수 있도록 해주길 당부하고 있다.

그러나 중간에 필요한 자금을 마련하기 위하여 통문을 열읍에 내었지만, 원하는 만큼의 성과는 거둘 수 없었던 것으로 보인다. 「중간일기」에 보면, 1843년 6월 7일 靑城(靑松) 道會에서 각 처 儒生들의 赴會를 모두 정지시키고 있다. 그 까닭은 公論에 의해 문집중간의 일을 시작하여 그동안 많은 비용을 사용하고, 상당한 시일이 흘렀음에도 아직 中途에서 제대로 일을 못하고 있기 때문에 진실로 자신을 반성하고 독려하려는 의도에서 赴會 정지라는 결정을 내린 것이라고 하였다. 7월에 들어오면서 문집중간본의 板刻을 끝내고 正本을 인출하였지만, 처음에 續集, 拾遺, 言行錄도 登梓할려고 했던 계획은 수합된 排錢이 부족하여 끝내 그만 두었다. 또한 간행에 필요한 자금이 적어서 11帙만을 인출할 수 있었기에 陶山書院·虎溪書院·屛山書院 및 宗家에 한 질씩을 보내고, 都都監 李彦淳, 都廳 柳厦祚·金驥壽·鄭來任·李彙絅및 幹事 두 사람에게 각각 한 질씩을 가지게 하였다.

통문이 도달한 이후의 문집중간 경위를 개관하면 다음과 같다. 1840년 12월 校正有司를 선정한 후 1841년 도산서원亦樂齋에서 한 달 동안 刊本을 교정하였다. 이 해에 각지에서 門中錢과 助錢이 당도하고, 11월에는 觀察使尹聲大가 助錢을 보내왔다. 1842년 11월에 刊役을 시작하기로 상의하였는데, 이때까지 刊錢 1,259냥과 鎭下 각 읍에서 排錢 700냥이 왔다. 12월에는 李彦淳 등이 도산서원에서 刊本을 考校하고, 明春 3월 1일에 간역의 일을 시작하기로 하였다. 1843년 정월에 경주玉山書院에서 도회를 개최하고, 2월에는 상주道南書院에서 도회를 개최하였다. 이달에 도산서원에서 刊本을 校正하였으며, 寫本이 거칠어서 改寫하였다. 3월에 목수 2명이 오고 刀匠이 粧頭木을 만들었다. 刻手들을 모으고 刊本과 舊本 6책이 도산서원에서 왔다. 4월에 初校를 인출하고, 排錢일의 통문을 상주 등지에 보내었다. 새로 임원을 선출하여 晩翠堂에 걸었다. 도산서원 소장 『퇴계문집』 草本42책과 續集 刊本 4책, 그리고 河回養眞堂 소장 謙庵 柳雲龍의 手寫本 5책이 왔다. 5월에 校正都監과 有司가 오고 校本을 인출하였다. 本孫인 李孝淳이 府使로 있는 寧海에서 돈과 해산물을 보내오고, 禮安의 尹樂莘, 金載璿이 門助錢을 가져왔다. 6월에 再校本을 처음 인출하였다. 年譜의 寫本과 舊本이 왔다. 7월에 三栢堂(李瀣) 宗家에서 助錢이 왔다. 初校와 再校를 마친 후 正本을 인출하고, 寫本의 付板을 끝냈다. 판이 2,500片이 되었다. 처음의 예정과는 달리 배전이 부족하여 속집, 습유, 언행록의 판각은 중지하고 남은 板을 發賣하여 다음에 다시 간행하기로 하였다. 남은 판은 150냥에 팔아서 봉정사에 맡겨 이익을 늘려서 다시 책을 간행할 때의 몫으로 쓰게 하였다.

윤7월 粧潢匠과 冊匠이 와서 20일 만에 일을 마치고 갔다. 도산서원 소장 초본 44책과 연보 1책, 續集刊本 4책을 돌려 보내고, 題考 監事를 위해 屛山書院과 河回로 都廳을 각각 보냈다. 간행역사에 소용된 비용은 모두 3,940냥 7전 8푼이며, 이중 462냥 7전 5푼을 출판과 烹板에서부터 運板에 이르기까지의 비용으로 지불했고, 3,220냥 3푼을 간역에서부터 인출에 이르기까지 비용으로 지불하였다. 남은 잔액은 258냥인데 廬陽書院과 屛山書院에 간역시 남은 금액을 나눠주어서 이전에 간행된 서적을 인출할 때의 비용으로 쓰게 하였다.

이상과 같이 중간본은 6년이 걸려 편찬되었다. 중간하는 일을 주관한 사림들 중 중도에 작고하거나, 처음과 달리 사림들의 협조가 미력하여 중도에 중간하는 일을 중지하기도 하였다. 그러나 퇴계와 그 문인의 후손 및 호계·병산서원이 도산서원을 중심으로 협조하고 나서면서 일이 원활히 진행될 수 있었다. 이후 서원을 중심으로 경비가 염출되었는데, 퇴계의 후손은 물론 각 문중에서 排錢과 助錢을 내고, 監營을 비롯하여 각 고을에서도 助錢과 刻手동원 등에 협조를 아끼지 않았다. 중간의 본부는 봉정사에 두고 주관하면서 陶山刊別所, 屛山刊所 등에서 刊印을 담당하였으며, 배전과 조전을 거두어 들이는 일은 收錢都都廳을 두고 그 아래 각지에 收錢都廳을 두어 맡게 하였다. 그러나 애초의 계획과는 달리 금전이 목표만큼 모이지 않아서 言行錄과 續集 이외에는 간행치 못한 것이 많고, 32권으로 간행한 중간본도 많이 찍지를 못해 널리 배포하지는 못하였다.

자료적 가치

『退溪先生文集』은 1599년 印刊된 이래로 여러 차례 補刻과 重刊을 하였는데, 이 통문은 1843년에 간행된 「癸卯重刊本」의 편찬 경위에 대하여 일부지만 구체적인 과정을 알려주는 자료이다. 옥산서원에는 이 통문을 비롯하여 1840년 鳳停會所에서 慶州管內列邑校院에 보낸 통문, 1841년 安東鄕會所에서 옥산서원으로 보낸 통문, 1842년 鳳停會中에서 옥산서원으로 보낸 통문, 1843년 公事員 琴詩述 외 36명이 연명하여 慶州鄕校로 보낸 통문이 남아있어 「계묘중간본」의 편찬경위에 대하여 단계별 진척사항을 알려준다. 이들 통문은 「退溪先生文集重刊時日記」(李謙魯 所藏)에 나타나는 重刊 당시의 상황을 보완하는 자료로서도 자료적 가치가 있다.

癸卯本은 「丁丑補刻本」이후 26년 만인 1843년에 간행된 重刊本이다. 이 본의 간행 경위에 대하여는 「退溪先生文集重刊時日記」가 있어서 상세하게 알 수 있다. 이 본은 「癸卯校正重刊本」이라고도 불리는데 영남의 전체 사림이 완정한 본을 만들기 위해 교정 등 여러 가지 노력을 경주하였고 실제로 문집도 이전의 간본에 비하여 일신되었다. 이 본은 甲辰本처럼 頭註가 첨각 되었으며 전체적으로 판식이 엄격하고, 글자체도 楷正하여 당시의 노력을 엿볼 수 있게 한다. 이 계묘본은 원집 49권, 별집, 외집, 연보 4권의 30책으로 간행되었는데, 연보에는 헌종 5년(1839)에 내린 致祭文까지를 수록하고 있다. 이 중간본은 현재 서울대학교 규장각과 성균관대학교 중앙도서관 등에 소장되어 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『규장각』제2집, 李謙魯, 서울대학교규장각한국학연구원, 1978.

『대동문화연구』70, 류준필, 성균관대학교 대동문화연구원, 2010.

이병훈,이수환