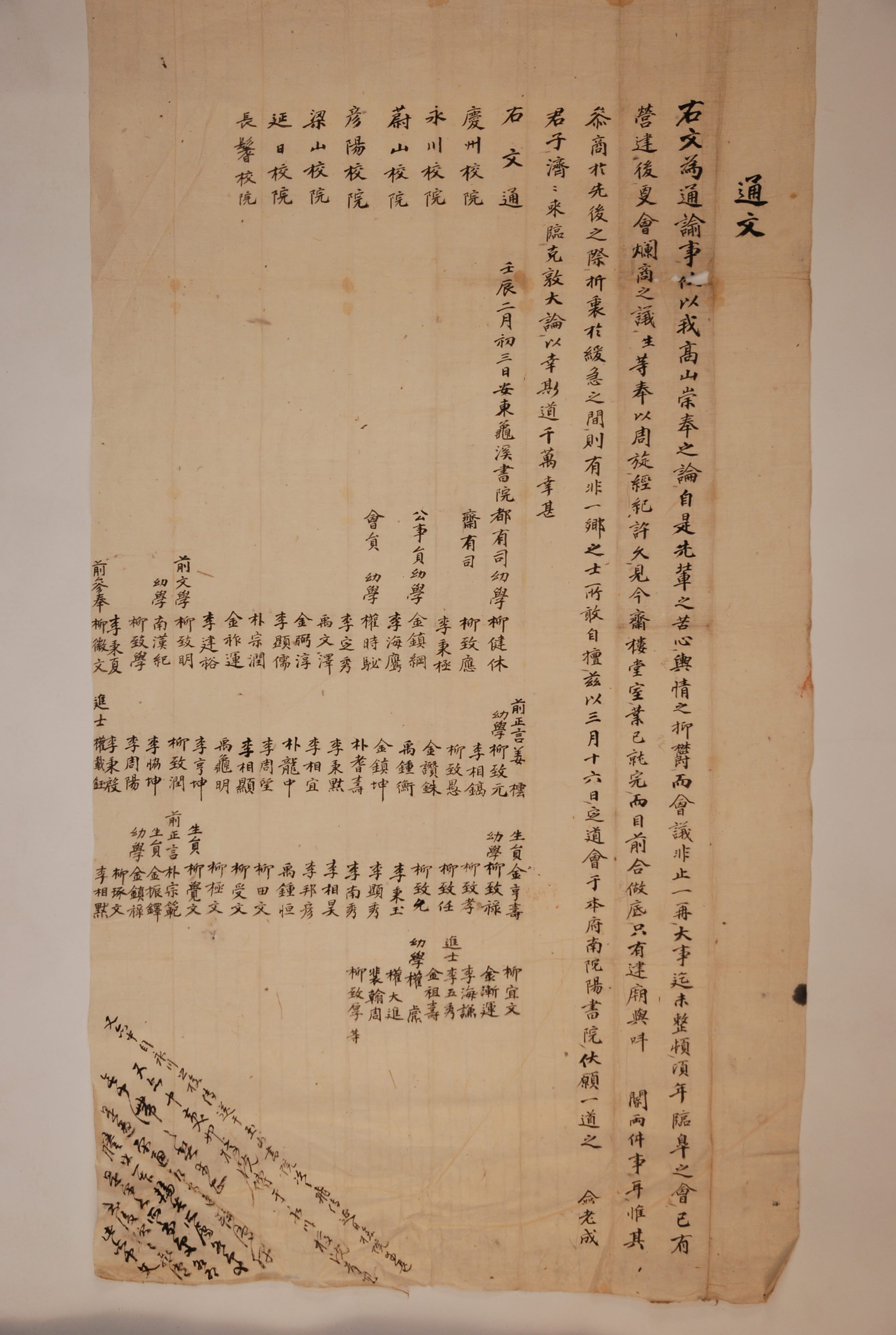

1832년 안동龜溪書院에서 慶州·永川·蔚山·彦陽·梁山·延日·長鬐 등의 校院에 보낸 통문으로 廟宇重建 및 請額과 관련해 陀陽書院에서 회의가 있으니 참석해 달라는 내용

[내용 및 특징]

내용 및 특징

이 통문은 龜溪書院에서 오래전부터 고심하여 오던 營建의 역사를 마친 후 禹倬의 廟宇 건립과 請額의 두 건을 논의하기 위하여 道會를 개최함을 알리는 내용이다. 내용을 보면 先賢을 崇奉하는 일을 오래전부터 선배들이 고심하고, 답답한 마음을 가진 것이 일반적이었다. 또한 선현 숭봉의 방안에 대한 회의는 한 두 차례로 그만 둘 것이 아닌 큰일이기에 수 년 동안 정리되지 못하고 있었다. 그러던 중 臨皐書院의 營建 모임이 있어서 그 회의를 마친 후 거듭 회의를 거쳐 안동 유생들이 禹倬선생을 숭봉하는 일을 여러모로 힘쓰고, 계획대로 처리하도록 허락을 받았다. 그래서 통문이 작성된 1832년쯤에 이르러 齋樓堂室 등의 완공을 눈앞에 두고 있었는데, 이때에 이르러 마땅히 해야 할 일로서 묘우를 건립하는 것과 賜額을 청하는 두 가지가 있다고 하였다. 구계서원에서는 이 일들은 서로 동시에 진행하기 어려우므로 그 일을 추진할 시기의 先後를 절충하여 일의 완급을 조정할 필요가 있다고 판단하였다. 하지만, 두 가지 일은 물력의 추가 부담과 사림의 公論이 필요한 것으로서 한 고을내의 사림들만으로 감히 할 수 없는 일이라고 보았다. 이에 3월 16일로 날짜를 정하여 안동부 남쪽에 있는 陀陽書院에서 道會를 개최하고자 하니 一道의 유생들이 모여 大論하길 원한다고 하였다.

「龜溪書院事蹟」에 보면 易東 禹倬는 安東禮安縣에서 여생을 보내었는데, 映湖樓를 읊은 시가 있는 것으로 보아 일찍이 살았음을 알 수 있다고 하였다. 그러나 그의 英靈을 편하게 모시어 추모할 곳이 없음을 안타까워하고 있었다. 그러든 중 후손들이 각기 재력을 변통하여 안동부의 동쪽 美質里에 廟宇를 세웠다. 이후 參議南天漢, 郡守金啓光과 사림들이 논의하여 묘우 근처의 道生書堂을 묘우 앞으로 옮겨 강당으로 삼고, 그 田土를 속하게 하였다. 1694년에 9월 20일에 원근의 유생들이 모여 논의 결정하고, 1696년 11월 3일에 위패를 봉안하고, 4일에 致祭하니 700여 명의 사람들이 모였는데, 이름을 道東書院으로 하였다고 한다. 「移建日記」에는 1704년 移建할 논의가 있었는데 그 일이 거창하고 힘이 모자라서 10년이 지난 후인 1713년에 이르러 비로소 이건할 수 있었다. 당시 묘호를 ‘慕賢祠’라 하고, 건물의 북쪽에 있는 것을 ‘日新齋’, 남쪽에 있는 것을 ‘時習齋’라 하였다. 강당은 ‘明敎堂’이라 하고, 강당의 좌우의 室을 ‘義方’, ‘敬直’이라 하였으며, 큰 문을 ‘進德’이라 하고, 전체를 이름하여 ‘龜溪書院’이라고 하였다. 이처럼 구계서원이라 부르게 된 것은 도동서원을 移建한 이후이며, ‘道東’이라는 말이 玄風의 鄕學舍로 金宏弼을 제향하는 ‘道東書院’이 있기에 여기에서는 이곳의 지명을 따라 서원의 이름을 지었다고 하였다.

이처럼 구계서원은 우탁을 제향하기 위해 1696년에 건립한 서원으로 건립 당시에는 道東書院이라 하였다가, 1713년에 이건한 후에는 구계서원으로 개칭하였다. 이후 통문에서와 같이 重修의 기록을 확인하기는 어렵지만, 金世鎬(1804~1872)의 「道東書院奉安文」을 통해 19세기 중반 廟宇를 重建한 사실을 알 수 있다. 이상을 종합해 보면, 1832년 이전에 구계서원의 건물들에 대한 대대적인 重修가 있었던 것으로 짐작된다. 당시 건물을 중수내지 중건하는데 막대한 물력이 소용된다는 점을 감안한다면, 통문에서 수년을 논의하고 臨皐道會에서 이를 허락받은 후 일을 추진한 것도 도내 사림들의 助力을 받기 위함이었음을 짐작케 한다. 이후 서원 건물들의 중수가 완료될 시점에 이르러 묘우 건립과 請額에 대한 논의를 계획하고 있었다. 실제 1784년에 李宇標를 疏首로 하여 사액을 청하는 상소를 올렸지만, 이미 예안의 易東書院과 단양의 丹巖書院이 사액되었기에 불허한다고 하였다. 그로부터 약 50여 년이 지난 시점에 서원을 重修한 것을 계기로 다시 청액을 하려는 논의를 재게한 것이었다. 그러나 결과적으로 묘우 건립은 김세호의 봉안문을 통해 이후에 진행된 것으로 보이지만, 청액은 추진하지 않은 것으로 보인다. 이는 이전의 청액소가 실패한 것과 여전히 疊設 서원에 대한 사액 불허 조처가 유효하게 작용하고 있었기 때문으로 보인다. 그 결과 비단, 구계서원 뿐만 아니라 우탁을 제향하고 있는 미사액 서원인 영해의 丹山書院도 18세기 말에 사액을 요청하였지만 실패하였던 것이다. 19세기에 들어 중수된 묘우도 김세호가 1850년 경상좌도의 암행어사를 지내고, 1869년 경상도관찰사로 부임하였었기 때문에 김세호의 부임시기와 비슷한 시기에 만들어졌을 것으로 보인다. 서원의 가장 중요한 건물이 묘우이고, 통문이 작성된 시기가 19세기 초였기에 짐작컨대 김세호가 경상좌도의 암행어사로 있던 시기를 전후하여 묘우 중수가 이뤄진 것으로 보인다.

자료적 가치

이 자료는 도내 유림들이 구계서원 건물의 중수 내지 중건에 대하여 신중하게 논의하여 추진하는 과정의 일단을 알려주고 있다. 건물의 중건·중수에는 막대한 경비가 소요되기에 제향인의 후손과 문인 및 一鄕의 사림들이 공동으로 추진하는 것이 일반적이었다. 나아가 제향인이 百世에 師表가 될 만한 인물일 경우 지방관과 조정 관료들의 적극적인 협조가 이뤄지기도 하였다. 그런 점에서 구계서원에 제향된 禹倬는 東方理學의 始祖라 불리는 鄭夢周보다 앞선 시기의 인물로서 정몽주의 학문이 실제 우탁에 근원하고 있다고 보고 있다. 그 결과 구계서원의 전신인 도동서원의 건립 시에는 우탁의 후손 및 조정의 관원과 지방관, 지방의 사림들이 공동으로 발의하여 조력하고 있었다. 이 통문에서는 이러한 우탁의 높은 위상을 재확인할 수 있다. 즉, 중수에 대한 결정도 서원이 아닌 道會를 통해 사림들이 公論으로 결정하고, 추후 묘우 건립과 청액에 대한 논의로 발전되어 가는 과정에서도 도내 사림들의 공론이 중심이 되고 있기 때문이다. 이런 점에서 이 통문은 大賢書院의 경우 주요 사안들에 대해서는 유림들의 擧道적인 公論에 의하여 추진되었음을 알려주는 자료라는 점과 구계서원의 중수 사실에 대한 現傳 자료가 거의 없다는 점에서 사료적 가치가 높다.

구계서원은 1694년 이전 후손들에 의해 예안현미질동에 묘우를 건립하였는데, 이후 지방관과 사림들이 논의하여 道生書堂을 묘우 앞으로 이건한 후 1696년에 도동서원으로 건립하였다. 이후 1713년 이건하면서 구계서원으로 명칭을 변경하였으며, 통문을 통해 짐작컨대 1832년 이후인 19세기 중반에 대대적인 중수가 이루어졌다. 이처럼 건립과 이건, 중수의 과정을 거치면서 서원으로서의 위상과 역할을 충실히 수행하였지만, 1871년 대원군의 서원철폐령에 따라 훼철되었다. 이후 1896년 9월 17일에 후손과 사림이 당회를 열어 公議로써 강당만 다시 지어 1897년에 완공하고 ‘讀易齋’라 하였다. 이후 서원이 있던 미질동이 안동댐 건설로 수몰됨에 따라 1974년 영남대학교 박물관에 서원을 무상증여 하였고, 1975년 영남대학교 민속원으로 이건하였다. 이건 당시에는 독역재 밖에 없었으나, 2000년 11월에 묘우인 墓賢祠, 내삼문, 동·서재인 일신재와 시습재, 대문인 진덕문을 복원하였다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『尙賢錄』, 禹倬, 1871(국학진흥원소장)

『禹倬 先生의 思想과 易東書院의 歷史』, 안동문화연구소 편, 안동대학교, 1992

이병훈,이수환