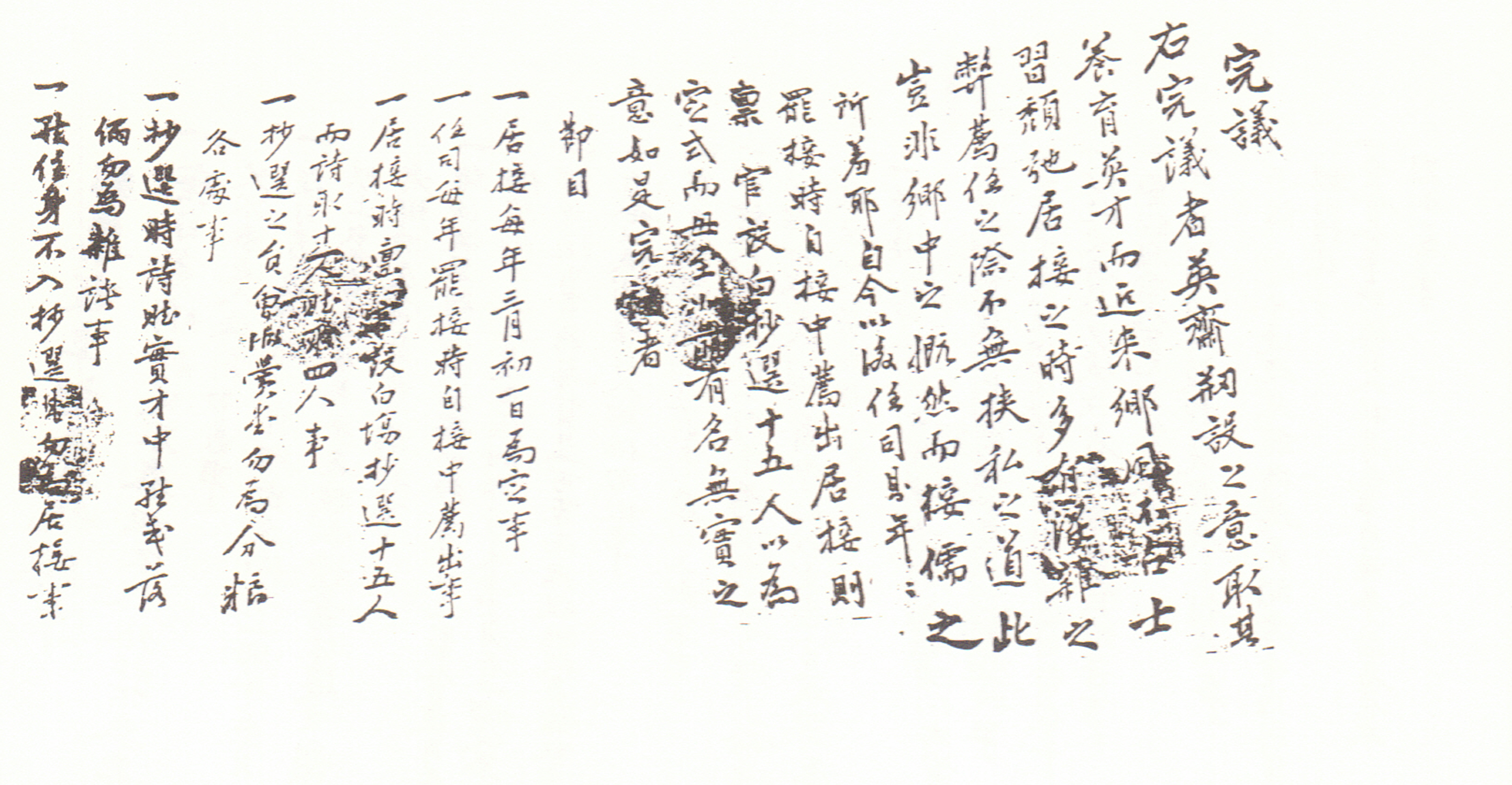

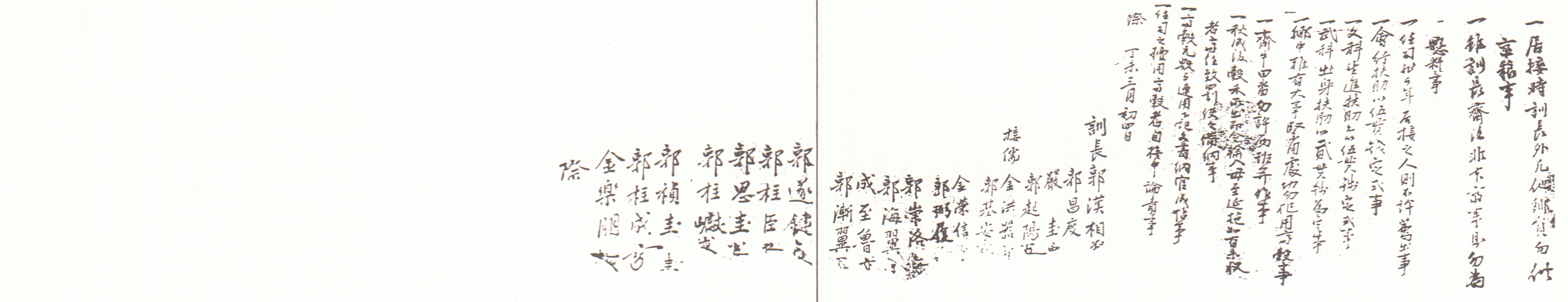

1847년 현풍향교(玄風鄕校) 완의(完議)

1847년 현풍향교(玄風鄕校)에서 작성한 완의(完議)이다. 본 완의는 조선시대후기 향교의 거접(居接) 상황을 알려주는 문서라고 할 수 있다. 거접이란 선비들이 향교에 모여서 집중적으로 공부하는 것을 의미한다. 조선시대초기에는 향교에서 제사기능과 교육기능을 큰 무리 없이 운영했다. 그러나 조선시대후기에 이르면, 벌써 재정상의 곤란이나 선비들의 자질미숙 등으로 인한 갖가지 문제가 폐단으로 대두하고 있다. 이를테면, 거접을 위해 모인 선비들이 떠들고 이야기하고 가지가지 방정하지 못한 모습을 보였기 때문에 심지어 지방관이 그 폐단을 줄이고자 절목을 제정하는 경우도 있었다. 본 완의 역시 거접의 폐단을 줄이기 위해 작성한 완의서문과 완의절목으로 이루어져 있다. 완의의 서문을 보면, 현풍향교(玄風鄕校) 역시 교육기능의 이행이 점차 어려워져서 별도로 육영재(育英齋)를 만들었으며, 육영재에서 거접하는 경우의 폐단을 줄이기 위해, 절목을 제정한다고 하였다. 절목을 한 두 가지 소개해보면, 거접인원으로는 시를 잘 짓는 인원 15명을 뽑아 거접하게 하며, 거접을 할 때 훈장 외에는 양식을 제공하지 않는다는 구절을 통해 당시 향교가 거접인원 전체의 양식을 대기에는 형편이 어려웠음을 알 수 있다. 향중에서 일체 육영재의 재정을 쓰면 안된다고 한 규정을 통해서도 당시 향교의 어려웠던 사정을 짐작해 볼 수 있으며, 재임이 멋대로 재물을 쓰면 안된다는 규정을 보더라도, 당시 선비들의 자질미달로 재임선출 자체에도 많은 문제가 있었음을 짐작 할 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

남민수