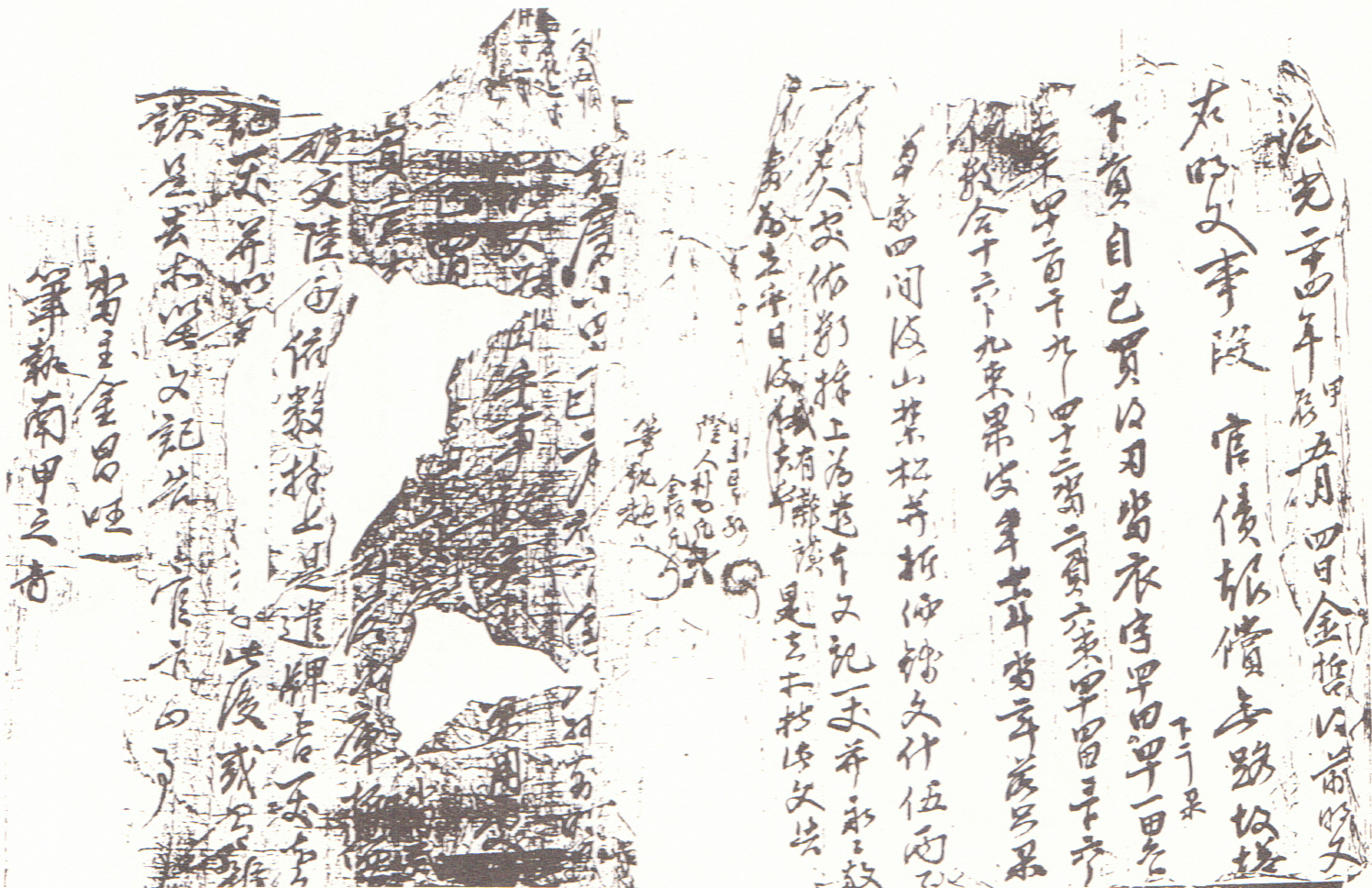

1844년 田主 某씨가 金哲得에게 자신이 買得한 田畓을 錢文 15냥을 받고 토지 文記와 함께 放賣하면서 작성한 明文.

[내용 및 특징]

道光 24年 甲辰 5월 4일에 田主 某씨가 金哲得 앞 明文이다. 官債를 갚을 방법이 없어서 자신이 스스로 買得한 토지 刃畓 衣字 四十田 등 合 16卜 9束과 畓 2斗落只를 錢文 15냥에 土地文記 1丈과 함께 永永放賣하는 내용을 담은 明文이다. 후일에 혹시 雜談이 있을 시에는 이 문서를 가지고 官에 고하여 바로 잡길 바란다고 하고 있다. 田主는 글자가 결락되어 알 수 없고, 證人은 朴○凡, 金順凡이고, 筆執은 姓 趙만 기록하였으며 모두 手決을 하였다.

粘連된 문서의 앞부분은 많은 부분이 결락, 마멸되어 있어 의미를 파악하기 조차 힘들다. 다만 문서 末尾에 田主가 金昌○로 되어 있어 田主가 某氏에게 畓을 錢文 6냥에 牌旨 1丈과 土地文記 1丈을 함께 放賣하니 후일 雜談이 있을 때에 이 문서로 官에 고하여 일을 바로잡을 것이라고 하고 있다. 朝鮮時代에는 兩班들이 직접 매매의 체결에 나서지 않고 대리인에게 대신 매매행위를 하게 하였는데 그러한 일종의 委任狀이 牌旨이다. 畓主는 金昌○, 筆執은 南甲之가 하였고 각각 手決하였다. 어디의 田畓인지 얼마만큼을 어떤 이유에서 賣買하고자 하는지는 알 수 없다.

2건의 문서가 어떠한 형식으로 묶여 있는지는 현재 알 수 없다 두 문서 모두 토지를 매매하는 형식을 취하고 있어 토지매매 명문인 것만은 확실한 듯하나 影印된 자료가 가진 한계로 인해 상세한 정보를 파악하기에는 어려움이 있다고 하겠다. 특히 뒷부분의 문서는 序頭부분에 해당하는 자료가 설명하고자 하는 것을 거의 알아볼 수 없다. 두 문서 모두에서 나타나고 있는 ‘文記’는 ‘舊文記’라고도 하는데, 그 권리의 유래를 밝혀주고 권리를 처분하는 자가 진정한 권리자임을 증명하는 역할을 한다. 토지 매매 시에는 이 ‘本文記’도 함께 移轉하는 것이 원칙이었다. 하지만 반드시 모든 매매에 있어 그러한 사항이 지켜지는 것만은 아니었다. 토지문기가 개별적인 토지에 대해 각각의 문서로 따로 작성되지 못한 경우가 있어 매매가 이뤄질 때 토지문기를 방매와 같이 買得者에게 넘기지 못하는 사례도 있기 때문이다. 그럴 때에는 반드시 문기를 주지 못하는 이유에 대해서 ‘다른 전답과 붙어 있어서’ 등의 소명을 반드시 명문에 표기해야 했다.

앞의 명문은 英陽鄕校 소장 1865년 校位田畓査正案을 통해서 간접적으로나마 객관적 사실이 드러난다고 하겠다. 교위전답사정안에 의하면 東面塔底員에 위치한 衣字田은 四十田 1卜2束, 四十一田 6卜 6束, 四十二田 2卜 9束, 四十六田 22卜 3束으로 되어 있는데, 이 매매명문에서는 田地의 자세한 名을 알아보기 힘든 점이 없지 않아 있다. 그러나 본 문서의 매매대상에는 포함되지 않았지만, ㅡ1865년에 향교의 교위전답이었던 四十六田의 作者가 金順凡으로 기록되어 있는데 이 명문의 證人인 金順凡과 동일인으로 사료되고 四十二田의 2卜 9束의 내용이 정확히 일치하는 점 등을 보아 상기 기록들이 매우 신빙성이 있는 토지 매매문서임을 확인할 수 있다. 그렇게 해서 명문에서 알아보기 힘든 결락, 마멸된 글자를 유추해 볼 수 있다. 특히 田主부분에 알아보기 힘든 이름부분은 아마 당시 首奴로 추정되는데 이는 향교 수노 아무개가 향교의 田畓 賣買를 대신 수행하였던 것을 가정한다면 충분히 설명되는 부분이라 하겠다. 조선시대 士族들은 매매행위 자체에 대해 껄끄럽게 생각하는 경향이 강했다고 할 수 있는데, 體面상의 이유로 매매를 직접 체결하지 않고 노비로 하여금 대신 행하게 한 점에서 향교 수노 아무개가 매매의 당사자였을 것을 추정되는 이유를 찾을 수 있는 것이다. 이 문서의 미진한 부분이 1865년에 작성된 교위전답사정안에 의해서 영양 영양향교로 전속된 토지에 관한 매매 관련 명문이라고 단정지을 수는 없지만, 적어도 영양 영양향교에서 소장하고 있고, 토지매매에 대한 구체적인 사안을 기록하였다는 것은 이 문서가 작성될 당시의 토지매매 정황은 단편적으로나마 보여주는 사료라고 할 수 있겠다.

향교의 재정기반은 다양하였다. 향교가 지방의 교육과 교화를 목적으로 설립되었던 官學기관이기 때문에 국가로부터 재정기반을 획급받았고 법제상 향교의 운영은 국가가 보증하는 것이었기 때문에 그러한 재정 기반은 나라가 없어지지 않는 한 계속 유지될 수 있는 것이었다. 그러나 모든 사회에서 그렇듯이 향교의 재정기반도 사회가 변화함에 따라 폐단이 생기지 않을 수 없는 생리적인 특성을 가실 수밖에 없었다. 향교는 많은 인적 구성원을 섭렵하는 鄕村機構였을 뿐만 아니라 이해관계가 얽히는 집단이었기 때문에 朝鮮사회가 변하는 만큼 변질될 수밖에 없는 구조적 문제를 가지고 있었다. 향교의 운영은 관학으로서의 조선왕조의 지배질서 확립을 위한 도구로서 관의 규제와 간섭을 통해 이뤄지는 듯한 모습을 보였지만 그것은 표면적으로 드러나는 현상일 뿐이었다. 향교의 운영은 실질적으로 兩班儒生들에 의해 좌지우지 되었고, 현실적으로는 그들의 이해관계를 관철시키기에 충분하다고 오인했던 校任들에 의해 재정의 운명이 결정되었다. 교육과 교화를 목적으로 지방에 뿌리를 내리게 된 향교는 관학이라는 성격으로 인해 관에서는 그들의 영향력 아래에 있는 것으로 오해를 불러 일으켰고, 교육과 교화의 주체는 누구보다 재지적 영향력을 행사할 수 있고, 사회적 활동에 있어 비교적 자유롭고 대외적 활동에 있어서도 어느 정도의 영향력을 가지고 있을 거라고 자만했던 양반유생들의 오만함도 어느 정도 투영되었고, 향교라는 기관을 움직이는 운영 주체는 바로 자신들이라고 오만했던 교임들의 怠慢 등 향교를 둘러싸고 있는 모든 인적 구성원들의 안이한 자세는 향교 운영의 책임을 나누어야 할 그들을 급격하게 변화하는 조선후기 사회의 다양한 변동에 능동적으로 대처하지 못하고 수동적 존재로 만들어 버린 것이라고 할 수 있겠다.

[자료적 가치]

조선시대에서 토지가 가지는 의미는 단지 경제적 가치를 가진 財貨로서의 의미에 국한된 것이 아니었다. 토지를 통해 경제적 기반을 축적하였음은 물론이었고 土地 耕作과 관련하여서는 신분적 지배질서를 확인시키고 영향력을 행사할 수 있는 내적 가능성을 잠재한 수단이기도 했다. 그렇기 때문에 토지가 가지는 가치는 무엇보다도 높았다고도 할 수 있는데 이러한 토지의 매매는 사회의 변화라는 큰 흐름을 거스를 수 없는 것이기도 했다. 상품화폐의 발달과 생산활동의 다양성에서 오는 사회 변동에서 토지의 절대적 가치는 보편적 가치로 점차 변화할 수밖에 없는 것이었고 그러한 변화는 시간이 지날수록 더욱 가속되는 것이었다. 그리하여 토지도 일반적으로 통용되는 조선시대의 재화의 가치평가라는 통상적 범주의 영역에 포함되는 것이어서 당시 토지의 절대가치를 매매가로 표현하면서 조선시대의 토지 매매가의 변화라는 일반적 경제상황을 설명하는 것이 될 수 있는 것이다. 이 문서도 19세기 중반의 영양현의 토지의 매매가가 기록되어 있어 당시의 토지의 가치를 산정하는데 도움이 될 수 있는 자료라고 하겠다.

『儒胥必知』,

『英陽郡誌』, 英陽郡誌編纂委員會, 1970.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991.

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

윤정식