내용 및 특징

이 자료는 조선후기 尙州鄕校에서 작성된 靑衿錄完議로 靑衿錄序文과 完議로 구성되어 있다. 먼저 서문은 1664년 興陽人 李身圭에 의해 작성되었다. 이신규의 父인 李㙉은 鄭經世와 함께 조선후기 상주의 사족사회를 영도하였던 명문사족으로 동생인 李俊과 함께 壬亂때 활발한 의병활동을 수행한 바 있다. 의병활동 외에도 尙州鄕案의 重修 당시 鄭經世와 함께 중추적인 역할을 하였을 뿐만 아니라 상주 南人의 首書院인 道南書院의 창설에도 깊이 관여한 상주를 대표하는 사족이었다. 이신규는 이전의 二子로 그 또한 아버지와 함께 尙州鄕案의 중수와 도남서원의 운영에 깊이 관여하였으며 상주향교의 청금록 서문을 작성하였다.

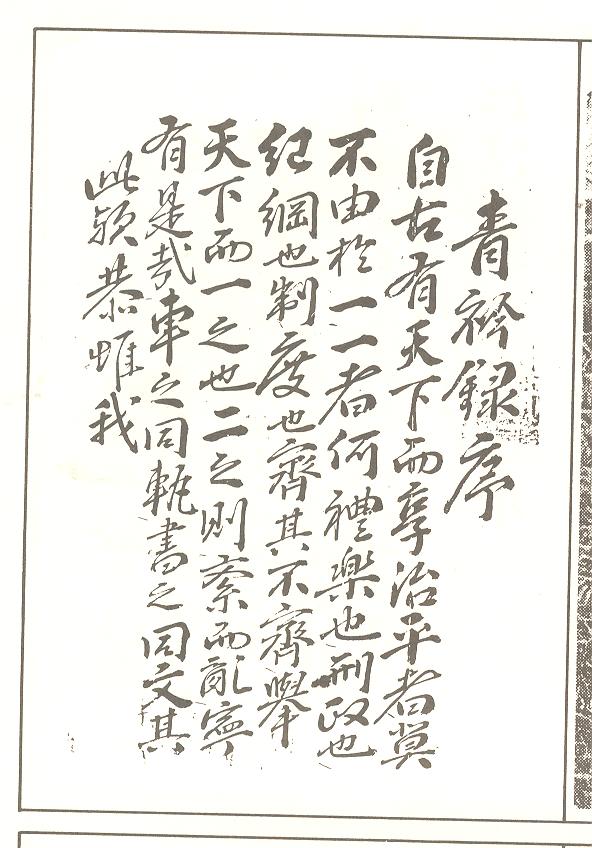

청금록 서문에서는 청금록 작성 당시의 시대적 상황과 청금록을 작성하게 된 이유를 밝히고 있는데 서문의 내용은 다음과 같다.

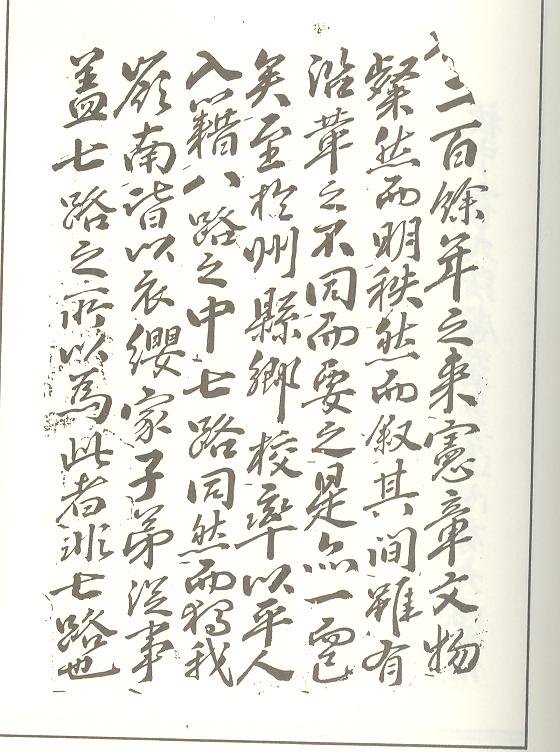

예로부터 천하를 두고 治國平天下를 하는 자 한결같이 이것을 행하는 것이 있으니 그것은 禮樂과 刑政이며 紀綱이고 制度이다. 잘하고 잘못하고는 있을지라도 온 천하가 한결같이 그러하였다. 만약 둘로 나누어지면 이는 바로 문란하여지니 차라리 하나가 됨이 마땅하다. 차가 궤를 같이하고 서가 문과 같이하는 것이 다 이와 같은 이치일 것이다. 생각건대 조선초 200여년 동안 헌장과 문물이 찬연히 밝고 질연히 펴서 중간에 비록 연혁이 같지 않음이 있었으나 이 역시 근본은 하나일 따름이다.

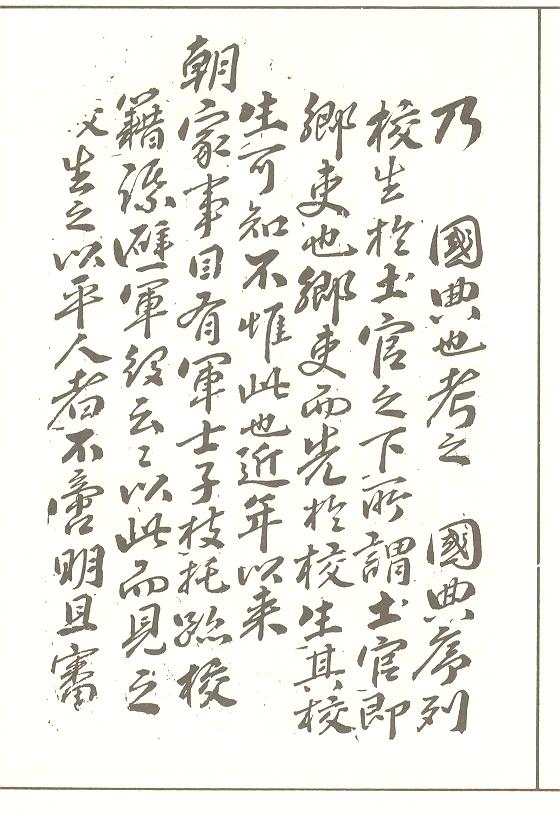

州縣의 鄕校에서는 平人도 入籍하였으니 八路(八道) 중에 七路(七道)가 다같이 그러하고 유독 우리 嶺南만이 衣纓家의 子弟들 만이 종사하여 왔다. 대개 칠로가 이렇게 하는 것은 칠로가 한 것이 아니라 國典이 그렇다. 國典을 相考하여 보면 校生의 序列이 土官의 아래에 있으니 土官이란 鄕吏를 말한다. 이 鄕吏가 교생의 앞에 있으니 교생의 지위는 가히 알만하다. 이것은 國典 때문이었다. 근년에 朝家의 事目에 軍士子枝들이 校籍을 가지고 避軍을 도모하고 있다 하였다. 이로 보면 校生들이 平人인 것을 알 수 있겠다.

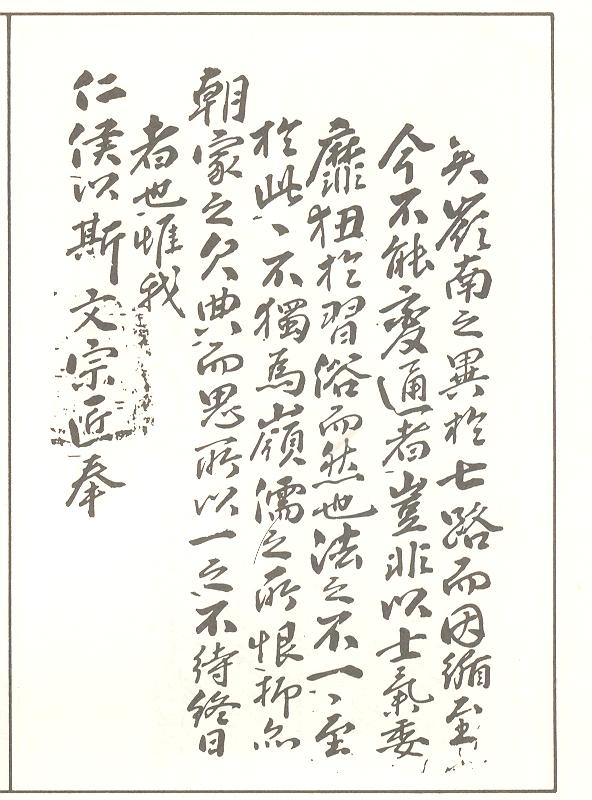

嶺南이 七路와는 달리 하면서도 점차 따라가고 있어 지금은 능히 變通할 수 없게 되어가니 이는 士氣가 萎縮되거나 習俗이 달라져서 그런 것은 아니다. 法이 한결같이 하나로 행하지 못하기 때문에 여기에 이른 것이니 이 어찌 嶺儒만의 羞恥이겠는가? 이는 조가의 결전으로 생각을 깊이 하지 않는 것이다. 그러나 우리의 어진 牧使는 斯文의 宗匠으로 朝廷의 命에 의하여 우리 州에 赴任한지 數個月에 온 州의 백성들이 善政에 힘입어 生業에 즐기고 있다.

금년 봄에 先聖에게 釋奠을 드리고 난 다음 鄕中의 父老와 諸生들이 公席을 베풀고 禮遇하였다. 이어서 嶺儒들의 襲謬의 弊端과 朝家의 行會하는 뜻을 開陳하고 七道의 規를 행하기를 청하니 이가 採納되어 이 常典을 成章하고 施行할 節目은 條例로 다음과 같이 정하여 久遠토록 尊行하게 되었으니 朝家에서 靑衿을 구별하고 사족을 優禮하는 뜻이 지극하다. 생각건대 이름이 이 靑衿錄에 실려있는 者 日往邁進하고 勉勵提撕하여 함께 菁莪(興學)의 化를 입고 모두 棫檏(良材)의 材가 되어 기대에 어긋남이 없이 蔚然히 세상에 소용이 될 것이 이제부터 시작될 것이니 諸生들은 힘써야 할 것이다.

위의 서문에서 알 수 있듯이 청금록을 작성하게 된 가장 큰 이유는 靑衿, 즉 양반사족을 구별하여 양반사족의 권위를 확보함과 동시에 그들의 향교내 영향력을 강화하고자 함이었다. 일반적으로 청금록이 작성되기 이전 양반사족들은 額內校生으로의 入校를 통해 향교내에서의 신분적 우위를 점하고 있었다. 그러나 인조대에 校生考講政策이 시행되자 양반들은 향교입교를 점차 회피하였다.

교생고강은 액내외 교생의 구별없이 모두 고강한 후 落講할 경우, 비록 재시험의 기회가 있으나 軍役에 강정토록 한 정책이었다. 이러한 교생고강은 무자격 교생들을 도태시키는 데에는 어느 정도 성과를 거두었으나, 반면 양반사족의 액내교생 회피현상을 초래하게 되었다. 임란 후 군역면제라는 신분적 특권이 점차 확립되어 가는 상황에서 굳이 향교에 입교할 필요가 없었던 양반들은 향교의 입교을 점차 외면하였다. 그에 반해 종래 額外校生으로 입교하였던 평민·서얼층의 입교는 점차 증가하였다. 비록 교생고강이라는 교생 통제책이 실시되었지만 어느 정도 학식을 갖춘 상층 평민 또는 서얼층의 향교 입교는 가속화 되어 가고 있었다. 향교의 입교를 통해 군역면제의 특권을 누릴 수 있고 향교출입이 곧 자신의 신분을 상승 또는 유지시키는 수단이었기 때문이었다. 결국 액내교생의 자리는 점차 평민·서얼층에 의해 충원되어 졌고 양반들은 더 이상 종래의 校籍에 참여하지 않게 되었다.

그러나 당시 양반들은 액내교생으로의 입교를 회피하였을 뿐 향교에 대한 관심은 여전히 유지되고 있었다. 향교는 一邑一校의 원칙에 따라 모든 군현에 존재한 유일한 官學이며 孔子를 奉祀하기 위해 마련된 文廟가 소재한 公的機構로 군현의 상징이자 儒學의 중심지였다. 따라서 양반들은 향교에 지대한 관심을 기울였다. 양반들은 종래의 校生案 대신 그들만의 명부인 儒案 또는 靑衿錄을 작성을 통해 지속적으로 향교에 출입하였으며 청금유생 가운데 校任을 선출하여 향교의 운영에 꾸준히 참여하였다.

상주의 경우에도 청금록 서문을 통해 점차 平民의 入籍이 점차 증가하고, 校籍이 軍士子枝들의 피역처로 변질되어 가는 일반적인 시대적 상황을 엿 볼 수 있으며, 이에 대한 대응책으로 상주의 양반사족 또한 청금을 구별하는 규약의 제정을 통해 사족의 향교내 영향력을 유지·강화하고자 하였다.

한편 청금록서문의 작성과 때를 같이하여 校任 및 靑衿儒生의 역할을 규정하고 유생의 단결을 촉구하는 한편 교생에 대한 통제를 강화하기 위한 完議가 제정되었다. 완의는 1664년과 7년 뒤인 1671년 두 번에 걸쳐 제정되었는데 완의의 내용을 적기하여 보면 다음과 같다.

甲辰完議

一. 도유사는 자주 교체할 수 없으며 만약 부득이하여 교체할때는 齊會하여 圈黜할 것.

一. 上齋 도유사는 매월 堂中에 모여 교생의 立番과 勤慢 및 校中凡事를 檢察하여 혹 怠緩이 없도록 할 것. 校中에 大段處置事가 있던지 道內에 大同하여 회議할 일이 있은 즉 상재 도유사는 各面에 發文하여 청금유생을 聚會할 것.

一. 청금유생으로 大祭에 두 번 불참자는 削籍하고 세 번 불참자는 黜한다.

一. 청금유생으로 公會에 不勤한 자는 경중에 다라 施罰할 것.

一. 상재 도유사가 근실하게 任을 살피지 않은 즉 公會時에 論罰하여 駁遞할 것.

一. 교생, 장의, 유사 및 典粮之任은 상재 도유사가 상의하여 定出할 것.

一. 교생으로 失體乖理者가 있으면 상재 도유사가 輕 즉 禁罰하고 重 즉 報官할 것.

一. 교생으로 完議에 있지 않고 恣行하여 기탄이 없는 자는 鄕堂에 통고하여 賤任에 差定할 것.

一. 교생으로 番에 빠진 자는 官家에서 비록 혹 불문하더라도 상재 도유사가 禁罰을 사용하고 두 번 빠진 즉 官에 고한다.

一. 교생은 나이 50으로 한정한다.

一. 錢穀出入은 典粮有司가 매월 회계를 도유사에게 告한다. 만약 남용하는 폐가 있으면 중하게 다스린다.

一. 未許通者는 비록 교적에 참가했더라도 赴擧都目에는 허락하지 않는다.

一. 靑衿加錄時에 前銜 生·進 또한 齊會한다.

一. 科擧時 都目은 즉 도유사 및 道南齋任이 상의하여 수정한다. 도유사가 만약 赴試하지 않은 즉 首擧子 및 兩院齋任이 士林凡議를 담당할 것.

辛亥完議

一. 도유사는 매년 春 釋奠 때 傳受하고 翌年 春에 遞改한다. 布穀을 만약 未收, 未傳受 前에 分給이 있으면 從重施罰할 것.

一. 청금유생은 이름이 儒案에 있어 春秋大享外에는 한가지로 從事할 것이 없다. 近年 이래로 儒生이 모두 스스로 편리한 계획을 품어서 많이 참여하지 않아 執事가 매양 부족할 염려가 있으니 진실로 가히 한심하다. 두 번 불참, 세 번 불참에 대한 벌은 이미 前完議에 정해 있으니 지금부터 伊始하여 연고없이 한 번 불참한 자 및 單子再度不緊者는 官門 執事가 한차례 벌을 정할 것.

一. 春秋大祭時 饌酒를 관장하는 有司가 연고없이 불참할 때는 削籍할 것.

이상과 같이 위의 두 완의는 校任과 靑衿儒生에 대한 제반사항을 규정하고 있다. 먼저 상주향교의 校任은 都有司-掌議-有司(齋任) 체제로 이루어져 있었으며 이들 외에도 典穀의 出入을 담당하는 典粮有司와 春秋大祭時 제수품을 준비하는 饌酒有司 등이 있어 도유사와 장의 및 유사를 보조하고 있었다. 이들 교임에 대한 구체적인 자격규정이나 선출방법은 정확히 알 수 없으나 대체로 도유사는 매년 봄 釋奠 때에 선출하였고 임기는 1년이었다. 도유사는 대외적으로 향교를 대표하였고 대내적으로는 校生의 立番과 勤慢 및 향교의 典穀出納을 감독하였다. 또한 도유사를 보좌하는 장의와 유사 및 전량유사를 定出하는 등 향교운영의 전반적인 사무를 총괄하는 위치에 있었다. 특히 도유사는 상주의 首院인 道南書院의 齋任과 함께 과거응시 都目인 赴擧都目을 작성하는 권한을 가지고 있었다. 赴擧都目의 작성이 양반사족들의 향중 우위를 유지하는 수단이었음을 고려했을 때 都有司는 道南書院의 재임과 더불어 양반사족의 이해를 대변하는 위치에 있었음을 알 수 있다. 장의와 재임의 경우에는 구체적인 업무에 관한 사항이 기재되어 있지 않아 파악하기는 어려우나 도유사에 의해 정출되는 점으로 보아 도유사의 업무를 보좌하는 역할이었음을 알 수 있다.

교생 및 청금유생에 관한 사항의 경우 그 내용의 대부분이 비양반층으로 구성된 교생에 대한 통제를 엄격히 강화하고 이를 통하여 유생들의 향교의 독점적 장악을 위한 그들의 단결을 강화하는 내용이었다. 그 구체적인 내용을 보면, 교생은 나이는 50세로 한정하고 만약 완의에 의하지 않고 番에 빠지거나 失體乖理者가 있으면 가벼운 것은 도유사가 禁罰하고 중한 것은 鄕堂에 통고하여 賤任에 差定하거나 官에 告해 엄벌하도록 하였다.

한편으로 청금유생의 경우는 大祭에 두 번 불참한 자는 削籍하고 세 번 불참한 자는 出하도록 하였고, 또한 향교중대사는 儒會에서 결정하도록 규정함으로써 유생들의 향교에 적극적인 참여를 독려하고 있었다. 특히 대부분의 내용이 제례와 관련된 것으로 이루어져 있는데 이는 당시 향교가 교육적 기능 보다는 제례의 기능이 더욱 강화되고 있었음을 알 수 있다. 실제로 서원의 건립과 발달에 따라 향교의 교육적 기능은 점차 쇠퇴하게 되었다. 그러나 제례의 참석은 곧 양반신분의 과시수단임과 동시에 제례 뒤에 행하는 교임의 선출 및 유생의 천거 등 향교운영에 직접 영향력을 행사할 수 있는 기회였다. 따라서 양반사족에 의한 향교운영을 공고히 하기 위와 같은 청금유생의 제례참석을 강제하였다.

청금록 작성이후 유생으로의 入錄방법은 향교마다 약간의 차이는 있었으나 대체로 유생들이 문벌자제를 천거하여 可否數로 결정하는 형식이 일반적이었다. 상주의 경우 靑衿加錄時에는 전직 生·進을 齊會하도록 하여 유생들의 권위를 강화하였다. 그러나 이러한 청금록도 이 시기 양반들의 전유물일 수 만은 없었다. 상주향교에서는 청금록 작성 당시 이미 ‘未許通者는 이후 校籍에 참가했더라도 赴擧都目에는 허락하지 않는다’라고 한데서 알 수 있듯이 일부이긴 하나 서얼의 교안 참여가 확인된다.

청금록서문과 갑진년 및 신해년의 완의에서 볼 수 있듯이 당시 상주의 양반사족들은 비양반층의 향교 입속이 가속화되는 시대적 상황에서 자신들의 향교내 우위를 확보하기 위해 그들만의 명부인 청금록을 작성하였고 그와 동시에 완의의 제정을 통해 양반들의 향교참여를 독려하고자 하였다. 이러한 일련의 행위들은 상주지역 양반사족들의 향교에 대한 관심을 나타내는 것으로 이를 통해 조선후기 향교가 서원과 더불어 중요한 양반들의 활동근거지였음을 알 수 있다.

자료적 가치

조선후기 상주향교 청금록의 작성과정과 상주향교의 인적구성 및 역할을 살펴볼 수 있는 자료이다. 조선시대 교생에게는 군역면제라는 특권이 부여되었고 이러한 특권을 획득하기 위한 평민·서얼층의 향교 입교가 가속화되었다. 이에 따라 양반들은 점차 校籍참여를 회피하게 되었다. 그러나 양반들의 향교에 대한 관심은 여전히 유지되고 있었고 양반들은 종래의 교생안 대신 청금록의 작성을 통해 그들의 신분적 우위와 향교내의 영향력을 강화하고자 하였다. 이러한 시대적 상황과 그에 대한 양반사족들의 대응을 상주향교 청금록서문을 통해 이해할 수 있다. 그리고 두 차례에 걸쳐 제정된 완의는 양반으로 구성된 교임과 청금유생에 관한 제반사항을 명시한 것으로 교임의 정출방법과 역할 및 청금유생의 역할을 명시하고 있으며 평민 및 서얼층으로 구성된 교생에 대한 통제책의 규정하고 있다. 이러한 완의를 통해 당시 상주의 양반사족들이 어떠한 방식으로 상주향교를 운영해 나갔는지를 파악할 수 있다.