내용 및 특징

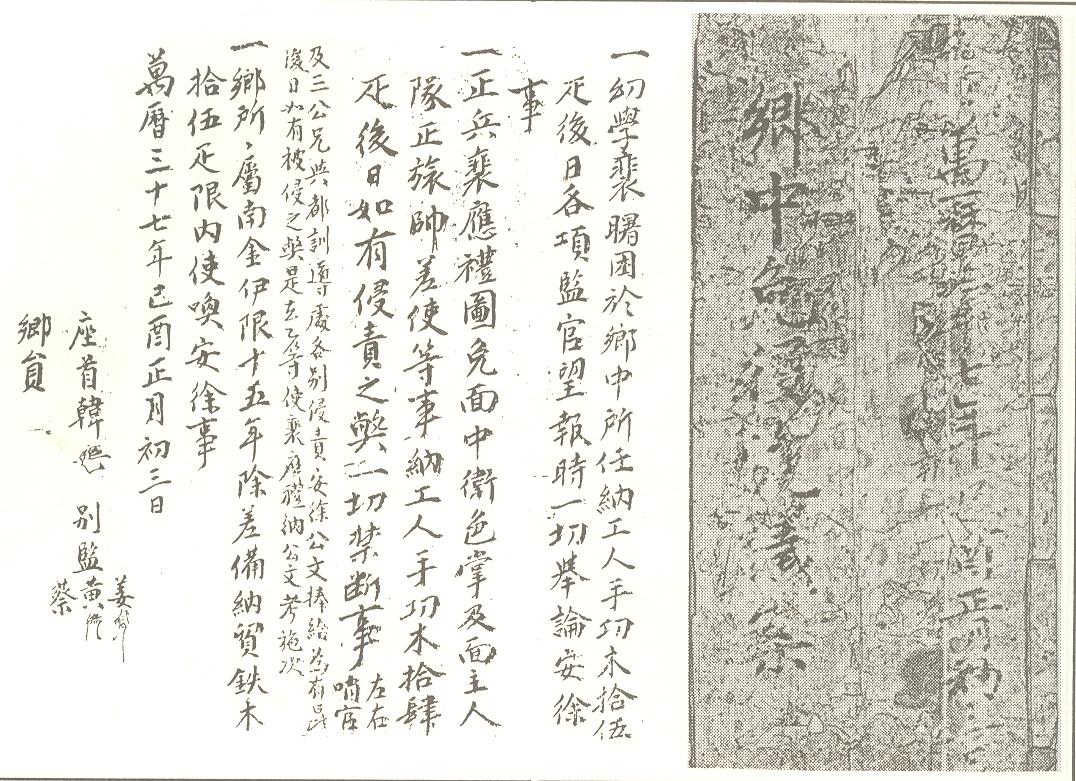

본 자료는 임란직후인 1609년, 1612년, 1623년에 각각 작성된 免役案으로 당시 상주의 지방 役체제에 대한 운영실태와 지방재정구조의 일단을 보여주는 문서이다. 여기에서 면역대상이 되는 ‘役’은 직역수취제계에 따라 국가가 부과하고 면제하는 國役과 달리 지방의 ‘鄕中’에게 면역의 권리가 부여된 역이다. 향중이란 지방양반들의 자치단체에서 결정권을 갖는 회의체를 말하며, 이곳에서 役을 면제시켜주고 그 사실을 문서로 증명하였다.

조선시대 지방의 양반들은 지역의 풍속을 바로 세운다는 명분을 가지고 자치적인 단체를 결성하여 鄕約을 조직의 예규로 삼았다. 이렇게 군현 양반들을 대표하는 조직을 鄕會라 하였으며, 향회의 구성원으로 참가하는 자들은 정기적인 선출과정을 거쳐 鄕案에 입록되었다. 향중이라는 회의체가 향안조직을 운영하였으며, 주로 향교를 논의장소로 사용하였다. 본 자료가 향교에 소장된 것은 이 때문이다.

지방의 군현에는 수령을 보좌하는 고문기관으로 座首와 別監으로 구성된 鄕任조직, 즉 鄕所가 있었다. 향소는 鄕廳이라 불리기도 하였으며 이 기관은 향회로부터 출현한 조직이었다.

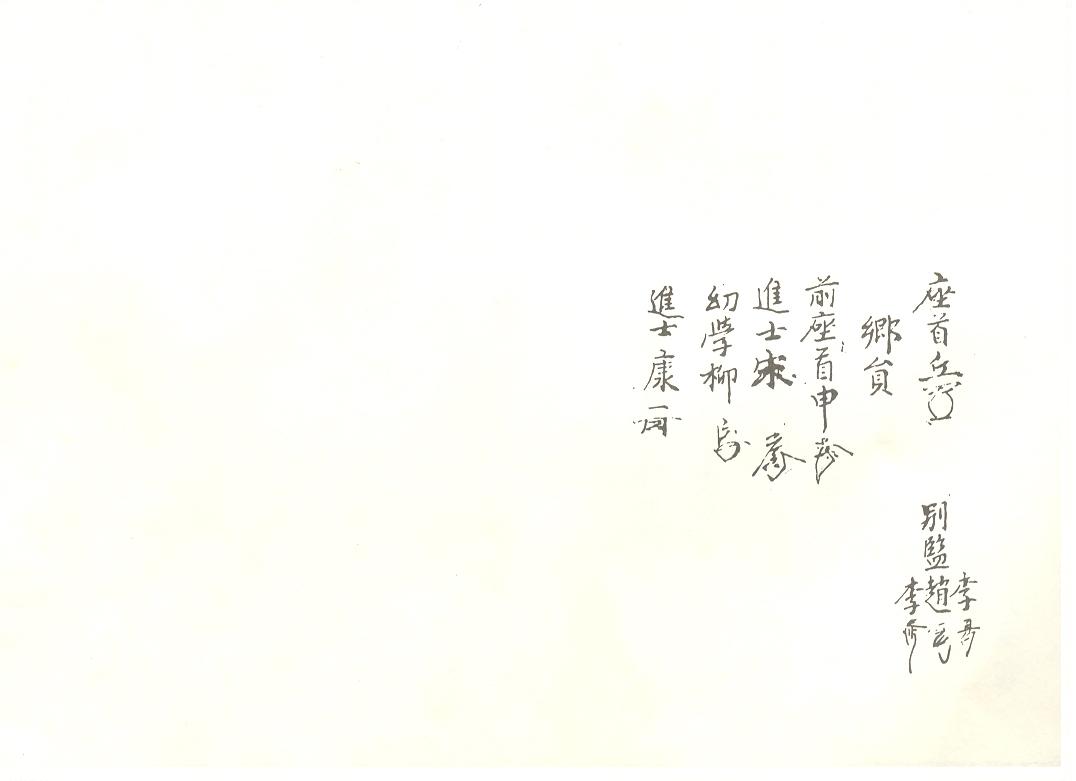

향회는 향청을 통해 지방행정에 간여하였는데 향회의 회의체인 향중이 官事에 대한 안건도 처리하였다. 이 가운데 면역에 관한 것도 포함되었으며 본 자료는 그 가운데 하나이다. 당시 처리된 案은 총 4건으로 향중이 향중역을 면제하는 대신 免役價를 받아 지방경비에 지출함을 밝히고 있다. 각 안의 내용은 다음과 같다.

① 鄕中免役完議(1609)

一. 유학 배서가 향중의 소임을 수행하기 곤란하여 工人手功木 15필을 납부하였으니, 뒷날 각종 감관을 추천할 때에 일체 거론치 말것.

一. 正兵 배응례가 面中衛色掌 및 面主人, 隊正旅帥 등에 임명되는 것을 면하려 공인수공목 14필을 납부하였으니,뒷날에 侵責하는 폐를 일체 금할 것.

左右哨官 및 三公兄과 道訓導에게 침책치 말도록 공문을 보내니 뒷날에 침책하는 폐가 있어든 배응례로 하여금 공문을 올리어 대조케 할 것.

一. 鄕所所屬 남쇠가 15년간 差備의 역을 면제받는 대가로 貿鐵木 15필을 납부하였으니 그 기간동안은 부리지 말 것.

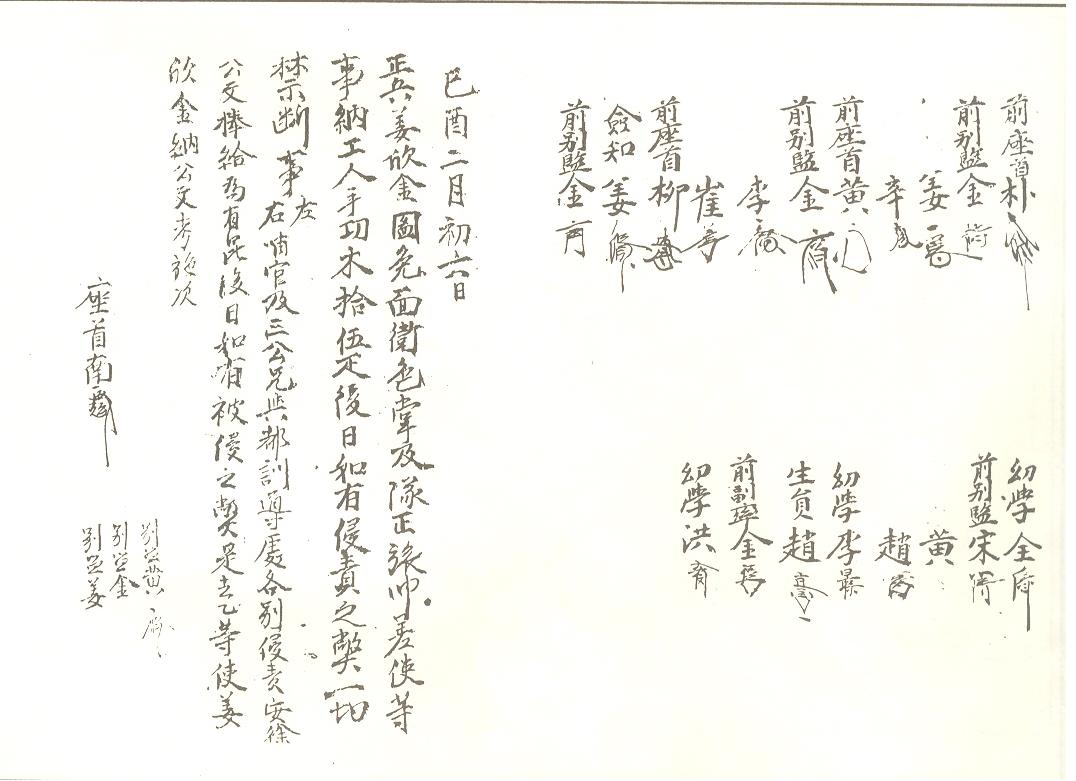

② 己酉 2月 6日(1609)

正兵 강흔금이 면위색장 및 대정여수에 임명되는 것을 면하고자 공인수공목 15필을 납부하니, 뒷날에 침책하는 폐를 일체 금할 것. 좌우초관 및 삼공형과 도훈도에게 침책치 말도록 공문을 보내니 뒷날에 침책하는 폐가 있거든 강흔금으로 하여금 공물을 올리어 대조케 할 것.

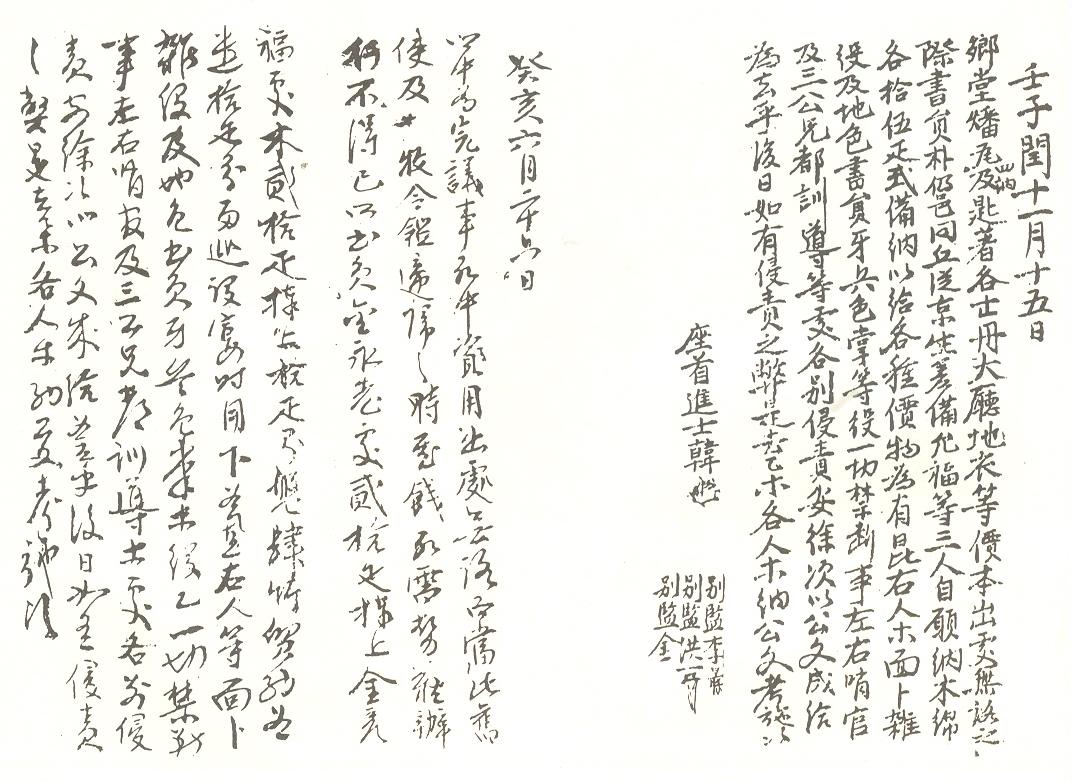

③ 壬子 閏 11月 15日(1612)

鄕堂의 기와와 수저 각 한 冊, 大廳地衣 등의 비용은 본래 나오는 데가 없는데, 書員 박내읍동, 丘從 경생, 차비 윤복 등 3인이 스스로 원해서 목면 각 15필씩을 납부하여 이들 비용에 충당하니, 이들에게는 面卜雜役 및 서원, 牙兵色掌 등의 역을 금할 것. 좌우초관 및 삼공형과 도훈도에게 침책치 말도록 공문을 보내니 뒷날에 침책하는 폐가 있어든 각자 공문을 올리어 대조케 하라.

④ 癸亥 6월 26일(1623)

향중에서 完議한 일. 향중 資用이 출처가 없어 신구 사또 교체시의 송별비를 마련하기가 어렵기에 부득이 鄕書員 김영노로부터 이십필을 거두었다. 김언복에게는 목면 이십필을 거두어 십필은 푸줏간 소용의 懸肆竹을 사는데 쓰고 십필은 두 번의 향연을 열 때에 지출하였다. 이들에게는 면복잡역 및 地色書員·아병색장 등의 역을 일체 금할 것. 좌우초관 및 삼공형과 도훈도에게 침책치 말도록 공문을 보내니 뒷날에 침책하는 폐가 있거든 각자 공문을 올리어 대조케 할 것.

위의 면역안의 당시 상주지역 역수취체제의 전반적인 모습을 보여주고 있다. 먼저 ①은 1609년 1월 3일 향청의 좌수 및 별감 등이 모여 유학 배서와 정병 배응례, 향소소속 남쇠의 면역사항을 기술하고 증명한 것이다.

유학 배서의 향중소임은 감관으로 이는 전반적인 지방의 행정을 담당하고 있던 향리들을 감시하는 역할이었으며 주로 지방양반들이 동원되었다. 중앙정부는 과거응시를 이유로 군역을 연기하고 있는 유학을 감관에 임명토록 권유하고 법제로 명시한 바 있다. 즉 유학은 국역의 체계에 기초하여 국가에서 부여한 직역명이며, 감관은 향중의 소임, 즉 향중이 면제권을 가지 향중의 역이라 할 수 있다.

배응례의 경우에서도 그는 정병이라는 국역을 부여받은 자이다. 그런데 그는 공인수공목의 납부를 통해 면의 소임을 향중으로부터 면제받았다. 조선시대에는 행정의 서무나 부세의 징수를 면단위로 파악하였는데, 주민들은 면 단위의 기구를 조직하여 지방의 행정에 대응하였따. 면의 치안실무나 조세징수, 혹은 면내의 군역자를 인솔하거나 군포를 거두는 임무가 이 면 단위의 주민조직에 부여되었고 面中衛色掌 및 面主人, 隊正旅帥 등이 면조직의 임무를 수행하는 자들이었다. 향중은 이러한 면단위의 역부담 즉, 향역을 면제하는 권한을 가지면서 지방관청에서 수행하는 행정사무에 관여하였다.

정병 배응례가 면제받은 역이 조세징수 및 군역과 관련되어 있었기에 이 자에 대한 향역의 면제여부는 군사장교인 초관과 향리조직인 삼공형, 군무담당자인 도훈도에게 통고될 필요가 있었기에 위의 사항을 증빙하고 있다.

향소소속이라는 직역을 가진 남쇠 또한 무철목의 납부를 통해 차비의 역을 면제받고 있다.

①에서 볼 수 있듯이 자신의 직역을 이미 가지고 있는 자들이 물품의 납부를 통해 향중의 결정에 의해 새로운 역을 면제받고 있다. 이러한 사실은 ②, ③, ④ 모두 마찬가지이다. 이는 곧 국가의 직역수취체제와 향중의 역수취체제가 별도의 체계로서 병존하고 있었음을 보여주는 것과 동시에 역수취체제의 운영이 재지의 지배적 계층에 의해 분담되고 있었으며 또한 향중역수취가 지방경비의 일부를 담당하고 있었음을 보여준다.

①과 ②의 두 문서에 보이는 4명의 면역조치는 유학, 정병, 향소소속자에 대해 감관, 면중색위장, 면주인, 대정여수 등의 임무와 향소의 사역을 면제하는 것이며, ③과 ④의 두 문서에서는 5명의 역종인 서원, 구종, 차비에 대하여 잡역을 면제함은 동시에 지색서원과 아병색장 등의 임무를 면제하는 것이다. 모든 양인은 국역을 부담해야하는 원칙에 따라 면역 대상자 각자의 이름에는 국역의 내용을 나타내는 직역명이 붙어 있다. 그에 반해 면역의 대상이 되는 역부담은 잡역, 군역과 지세의 징수 및 납부, 지방행정업무 등의 지방통치업무에 동원되거나 향소에 사역되는 역종이다. 지방통치를 위한 각종의 역종이 지방통치운영조직에 의해 부과 또는 면제되고 있는 것으로 이는 국가가 파악하는 국역체계와 지방통치운영을 위한 향중역체계가 병립하고 있었음을 보여주고 있다.

그런데 각 문서에 나타난 직역 가운데 정병 이외에 서원, 구종, 차비, 향소소속은 하나의 직역명이면서 역자체가 지방통치와 관련된 것으로 향리와 같이 국역수취체제에 편재되어 있던 역종이었다. 그러나 이들에게 대한 면역의 권리가 지방통치조직에 있었음은 국가의 역과 향중의 역이 이중적으로 존재하였으며 국역ㆍ향중역의 구분이 애매한 역수취체제가 존재하고 있었음을 보여준다.

그리고 위에서 제시된 사례에서 면역의 대가로 받은 각 품목은 공인, 즉 장인에게 일을 시킨 데 대한 수수료나 향청에서 필요로 하는 기물을 구입하는 비용으로 사용되거나 향청건물의 기와와 도배, 향청에서 사용할 수저 구입, 혹은 신구 사또 교체시 송별비로 사용되고 있다. 이는 면역의 대가를 통해 향청이나 향중의 운영경비에 충당하고 있었던 것이다.

이상과 같이 임란 직후 상주의 경우 국역자가 향중역을 겸하거나 국역ㆍ향중역의 구분이 애매한 역수취체제가 병존하고 있었으며 향중역의 대가는 향청이나 향중의 운영경비로 사용되고 있었음을 위의 완의를 통해 파악할 수 있다.

자료적 가치

임란 직후 상주지역 역수취체제를 보여주는 자료이다. 당시의 역수취체제는 국역과 향중역의 구분이 애매한 상태였으며 국역자가 향중역을 겸하는 경우가 있었음을 본 자료를 통해 이해할 수 있다. 그리고 향중역의 경우 면역의 권한이 향중, 즉 지방의 재지세력에게 있었으며 향중은 면역가를 통해 조직의 운영경비를 충당하고 있었다. 상주향교 면역완의안은 이와 같은 전반적인 조선중기 역수취체제와 운영을 이해하는데 중요한 자료적 가치를 가진다.