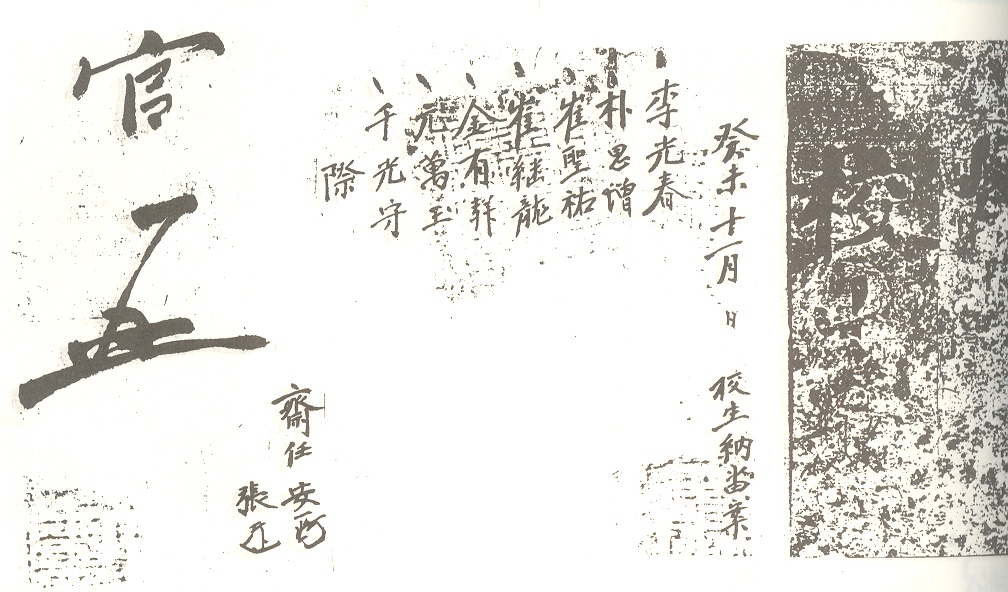

자인향교 교생이 額納한 畓을 기록한 校生納畓案

[내용 및 특징]

본 자료는 癸未年에 작성된 校生納畓案으로써 慈仁鄕校의 校生 7명이 納畓한 사실을 기록하고 있다. 납답인원은 李光春, 朴思僧, 崔聖祐, 金有聲, 元萬玉, 千光守 등 7명이 기록되어 있다. 그러나 이 자료는 癸未年 十一月이라는 간지만 있을 뿐이어서 구체적 연대를 추적할 수 없고, 또한 토지면적을 밝혀 놓지 않아 정확한 納額을 파악할 수는 없다. 하지만 교생납답안이라는 문서의 명칭에서도 알 수 있듯 당시 향교의 교생이 향교에 전답을 납부하고 있었다는 사실은 확인할 수 있다.

조선시대 향교의 2대 경제기반은 學田 및 校田 을 위시한 토지와 노비라 할 수 있다. 학전은 국가에서 군현의 대소에 따라 차등적으로 향교에 지급한 토지로 『續大典』에 이르러 州府의 향교에는 7결, 郡縣의 향교에는 5결이 지급되었다. 자인은 당시 縣이었기에 5결의 학전이 주어졌다.

당시 국가에서 지급한 학전의 지급은 실제 토지를 향교에 준 것이 아니고 해당 토지에 대한 收租權만을 준 것이었다. 즉, 학전의 租稅를 관에서 수납한 뒤 향교 학전의 結數에 해당하는 租나 錢을 지급한 것이었으며 이에 대한 收租 및 租支給은 해당 군현의 수령의 주관과 책임하에 이루어졌다. 학전은 토지의 실소유가 아니 수조권만을 관으로부터 분급받는 것이었기에 관의 사정으로 인한 給租의 중단이나 관에서의 轉用 등의 우려가 있는 것이기에 향교의 경제기반으로서는 불안정한 것이었다. 따라서 향교는 국가에서 지급한 학전뿐만 아니라 향교에서는 여러 가지 방법으로 자체 마련한 토지를 소유하고 있었다. 이를 校田이라 하였으며 교전은 수령이 자금을 지원하는 경우, 군현의 양반들이 儒錢을 갹출하여 교전을 매입하는 경우, 향교재정을 이용하여 매입하는 경우, 철훼된 서원이나 사우 또는 절의 田畓을 향교에 소속시키는 경우, 그리고 본 문서에 보이는 바와 같이 원납교생에 의한 교전답을 확보하는 방법을 통해 향교는 교답을 확보하고자 하였다.

향교에 전답을 납부한 계층은 양반층이 아닌 일반 평민층으로 구성되었다. 조선시대 교생에게는 여러 특권이 부여되었는데 그 가운데 軍役免除가 가장 큰 특전이었다. 이외에도 각종 雜役의 면제, 그리고 말단관리로의 진출기회를 부여하는 등의 특전이 있었다. 따라서 평민층은 교생의 입교를 통해 각종 역을 면제받고자 노력하였다. 그에 반해 양반의 경우 임란 후 군역면제라는 특권이 점차 확립되어 상황에서 굳이 교생으로 입교하지 않았다. 대신 그들은 양반들만의 명부인 靑衿錄을 작성하고 청금유생으로의 입교를 통해 향교의 운영에 지속적으로 관여하였다. 그리고 청금록은 양반의 명부였기에 정액의 개념이 없었으며 신분의 고하가 입록의 기준이었다.

그러나 교생의 수는 군현의 대소에 따라 법적으로 정해져 있었다. 따라서 정액 외의 교생으로 특별히 입교하기 위해 돈이나 전답을 납부하고 교생의 지위를 획득하는 願納校生이 광범위하게 확대되었다. 원납을 받은 향교에서는 별도의 案 을 작성하여 각종 役을 면제받을수 있도록 조치하였다. 이러한 원납교생의 향교 입교는 원칙적으로 반드시 官에 보고하고 허락을 받아야 했다. 원납에 대한 대가로 허락한 군역이나 잡역의 면제가 校任들이 사사로이 결정할 사안이 아니었기 때문이었다. 당시 원납을 허용하는 경우는 향교의 祭服 마련 등 鄕校財政의 충당이라는 공적인 명분하에 수령이 이를 追認함으로써 가능하였다. 본 자료에 縣監의 수결이 있는 것도 이러한 이유이다.

이와 같은 원납교생의 전답납부는 중요한 향교수입원 중의 하나였으며, 당시 향교재정 운영의 일단면을 보여주는 것이라 할 수 있다.

[자료적 가치]

본 문서는 조선후기 널리 발생하였던 원납교생을 기록한 것으로 당시 자인향교의 재정운영을 일단면을 보여주는 자료이다. 비록 문서의 작성연대와 원납교생의 구체적인 납부 액수가 기록되지 않아 상세한 상황을 살펴보는 데에는 한계가 있지만 원납교생이 자인향교에 존재하였음을 확인할 수 있으며 이는 당시 자인향교 재정운영의 일단면을 보여주는 것이라 할 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

박소희,유기선