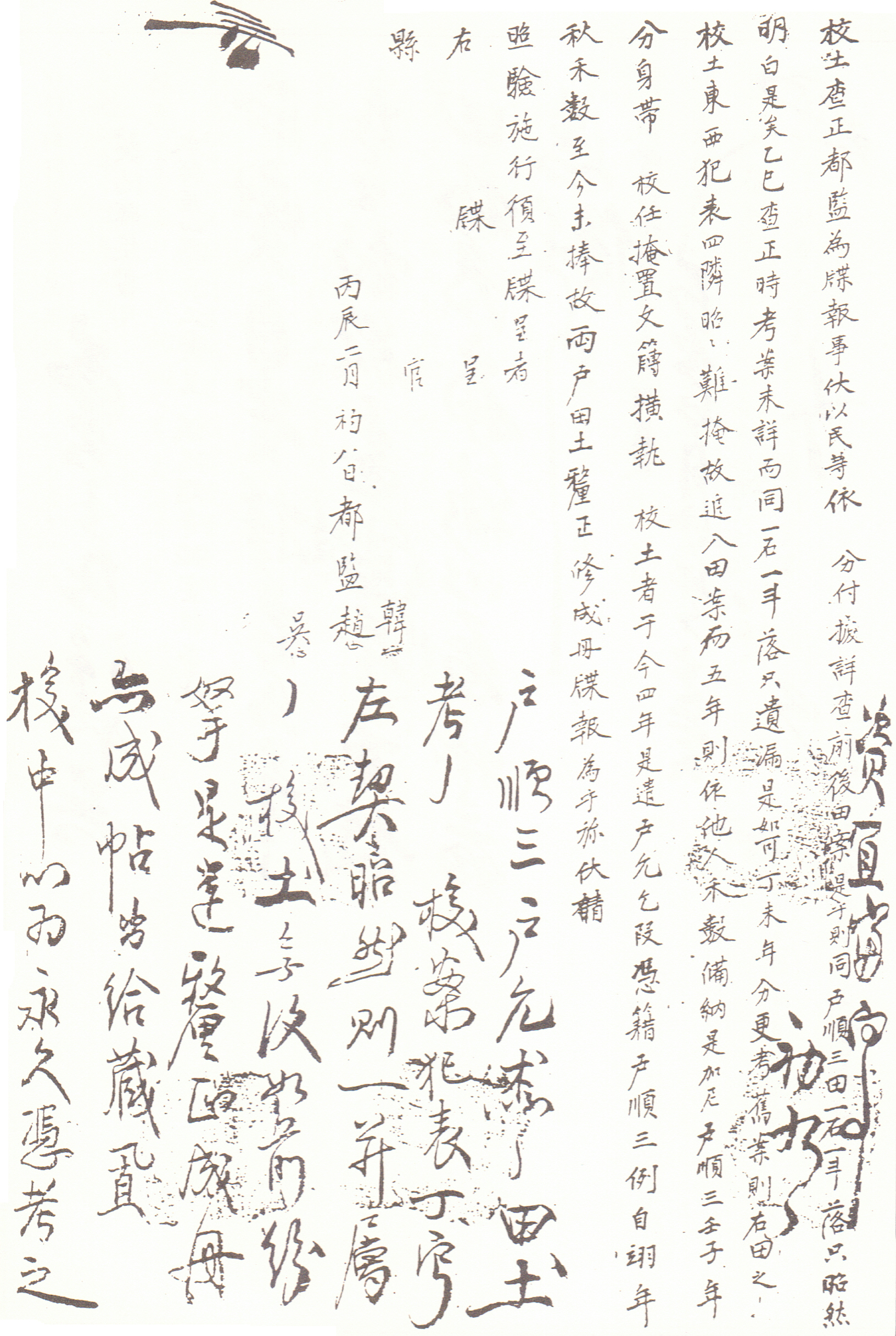

1856년에 작성된 英陽鄕校 牒呈으로 校土査正都監 설치 후 田案을 검토하는 중 順三과 允乞이 橫執, 耕作하고 있는 鄕校土地를 발견하고 還推하는 내용을 田土釐正修成冊으로 만든다고 하고 있다.

[내용 및 특징]

1856년에 英陽鄕校에서 校土査正都監을 설치해서 舊田案을 살펴보니 民戶 順三과 允乞이 校土를 撗執, 耕作하고 있는 사실을 알게 되었으니 이를 바로잡을 것을 官에 요구하고 있고, 縣監은 그러한 사실을 바탕으로 두 사람이 경작하는 校土를 還屬하고 그러한 사실을 기록한 첩을 만들어 校中에 영구히 보존하여 교토의 농간의 폐를 바로 잡을 수 있는 자료로 활용할 수 있도록 하라고 하고 있다.

이 첩정은 나라로부터 수조권을 받은 學田에 관한 弊端을 시정하기 위해 영양 영양향교가 조치한 것인데, 비슷한 시기에 작성된 1865년 校位田畓査正案을 통해서 순삼이의 경작지가 청이하마비원의 칠십일전이고 위 첩정에서 밝히고 있는 바와 같이 일석일두락지에 국한한 것임을 알 수 있다. 사정안을 보면 거두어 들이는 수조량이 ‘春秋各二石二斗式‘으로 표현되어 있는 것으로 보아 향교 소유지가 아닌 民田인데, 향교에 학전으로 속한 토지이므로 수조해야 하는 비용이라는 것을 반증한다고 하겠다. 이 첩정이 작성될 시점에서는 향교의 교위전답에 대한 농간행위가 만연했던 것으로 보이는데 앞서 작성된 1846년의 牒呈과 1847년, 1854년의 上書가 이를 뒷받침한다고 하겠다. 세 문서 모두 영양 영양향교의 교위전답에 대한 농간의 폐가 극심하여 이를 바로잡을 교위사정이 시급하고 이는 향교유생들의 숙원이었음을 밝히고 있다. 1845년 부임한 縣監徐有畬에 의해 대대적인 교위전답사정이 시작되었고, 이에 그치지 않고 수차례 그러한 조사사업은 이어졌으나 완전한 해결을 하지 못했던 것으로 보인다. 결국은 1856년 교토사정도감을 설치하기에 이르렀고, 민호 순삼과 윤걸이 撗執한 교토에 대해 田土釐正修成冊을 작성하였던 것이다. 이것은 향교유림이 田案을 상세히 검토하던 중 乙巳조성시에 遺漏된 위 양인이 撗執, 耕作하던 향교 토지를 발견하고 還推하기 위한 것이었으나 교위전답에 대한 폐단은 결국 향교유림 자신들에 의해 저질러지는 농간이 더욱 심각한 문제였을 것이다.

향교 전답의 原額은 조선후기로 내려가면서 계속 유지되는 경우가 드물었다. 향교가 국학기관으로서 나라로부터 그 재정지원을 일부 지원 받아 유지하는데 도움이 되기는 했지만 실질적으로는 지방 수령이나 재지사족의 관심과 노력여하에 따라 형성되는 조성답에 의해 대부분의 향교가 유지되는데 영양 영양향교도 향교전안과 전답양안, 교위전답사정안 등을 통해서 보면 縣에 지급되는 5結의 토지보다 많은 조성답이 있었던 것으로 보이고, 結數가 점차 감소하는 것을 알 수 있다. 창건직후에 작성된 것으로 보이는 향교전안을 살펴보면 총 11결 41부 3속의 전답이 기록되어 있으나 이 문서가 작성된 시점과 가장 비슷한 시기에 작성된 1865년의 교위전답사정안을 보면 6결 61부 1속, 그리고 1907년에 작성된 교위전답안을 보면 4결 33부 5속으로 결수가 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 사정은 1865년에 작성된 교위전답사정안에 첨부된 完文에서 지적하고 있는 文簿의 농간이 향교유림들에 의해 저질러지고 있다는 사실을 통해서 알 수 있다. 교위전답은 나라에서 지급된 것임에도 불구하고 校土를 훔쳐 私服을 채운다는 것이 만연해진 상황이었고 그것은 영양 영양향교에 국한되었던 것은 아니었다.

향교의 전답관리는 향교운영의 기본적인 재원이었으므로 그에 대한 관리와 운영은 중요한 문제였다. 영양 영양향교는 다른 지방의 향교에 비해 창건시기가 비교적 늦은 17세기 말기였으므로 그 설립과정이나 재원인 교위전답의 확보 과정이 자료상으로 분명히 드러나고 있다. 그것은 조선후기 영남지방의 사족이 중앙 정치권력의 핵에서 배제되어 재지적 기반을 가지는 향촌지배세력으로 재편되는 문제와 깊은 관련을 가지는 것이었다.

[자료적 가치]

조선시대 향교는 지방의 敎育과 先賢들에 대한 祭享을 기본목적으로 건립이 되어 나라로부터 그 경제적 기반인 土地와 奴婢를 분급받았다. 한편 조선후기로 접어들면서 향교의 기능은 교육을 통한 인재양성이라는 측면이 상대적으로 약화되면서 그 본래 목적이 제향에 국한되었던 것만은 아니었고, 중앙 정치권력으로부터 점차 그 영향력을 잃어가던 영남의 재지사족들의 향론을 형성하고 향촌을 적극적으로 지배할 수 있는 수단으로 변모하게 되었다. 그리하여 교육에 투입되는 비용은 상대적으로 줄어들었으나, 향교의 유생, 교생들의 활동비 명목의 비용은 점차 확대되는 추세였고 향교의 재정적 기반인 토지와 노비는 향촌지배체제 유지를 위해서는 절대적 기반이었던 것이다. 이 자료는 당시 향교의 중요 재정적 기반인 학전에 대해 영양 영양향교의 관리양상을 보여주는 것이라 하겠다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 1990, 一潮閣

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 慶星大學校 出版部

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992, 嶺南大學校 出版部

윤정식