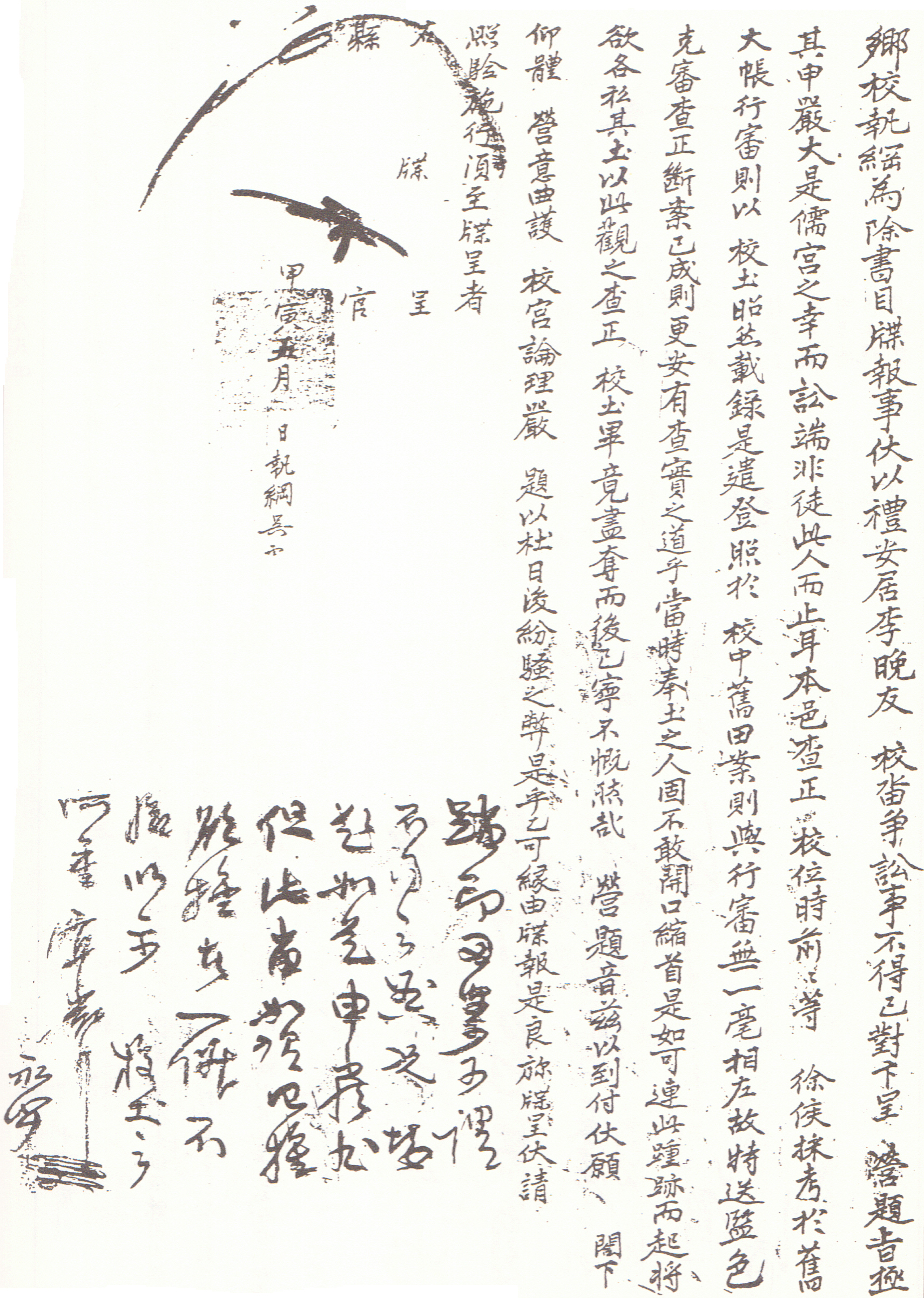

甲寅(1854)년 5월에 英陽鄕校에서 작성한 牒呈으로 禮安에 사는 李晩友와의 校畓爭訟에 대해 향교의 토지임을 증명하는 舊田案을 보내니 이를 근거로 하여 해결을 청하고 이에 현관은 향교의 토지라고 결론짓고 있다.

[내용 및 특징]

1854년 5월에 향교 執綱이 올린 牒呈으로 禮安에 사는 李晩友와의 校畓爭訟에 관하여 이미 官에서 적절한 처분에 대해 시정해야 할 사항을 내려주었지만 本邑의 校位査正이 있기 전 舊田案을 살펴보니 校土임이 분명한 것이 기록에 남아 있어 校中의 舊田案을 보낸다고 하고 監官과 色吏를 특별히 보내어 철저히 조사가 벌써 이뤄진 것이 사실로 밝혀졌으나 그때는 감히 어떠한 주장도 펴지 못하다가 시간이 지난 지금에서야 그 토지를 私服하려한 것은 잘못이니 縣官에서 이러한 사실을 명백히 해주면 校宮의 논리를 엄하게 하고 어지러운 근심의 폐단을 막을 수 있으리라 생각해서 牒呈을 올려 청한다고 하고 있다. 이에 縣監은 畓案을 조사해 보니 鄕校에서 주장하는 바와 같고 監營의 뜻도 그와 다르지 않으니 마땅히 향교의 토지로 還推하는 것이 바른 것이니 그에 따라 조치하라고 하고 있다. 이 牒呈이 발송되기 2개월 전인 甲寅年 3월에도 이만우와의 爭訟에 대해 監營의 巡察使에게 보낸 牒呈이 있는데 그 조치가 또한 마찬가지였다. 監營에서도 내린 결정이 있었고, 縣官에서도 그러한 결정이 올바르다고 판단하는데 있어 구전안이 중요하게 받아들여진 것으로 보인다.

예안에 사는 이만우의 정확한 신분을 알 수는 없지만 身分高下를 막론하고 英陽鄕校에서는 구전안을 살피는 등의 명확한 사실관계 규명을 하려한 것을 통해 향교의 田畓관리가 鄕會에서도 중요한 안건이었음을 엿볼 수 있다. 물론 그러한 행위가 절대적으로 중요한 것이었다라고 단정 지을 수는 없지만, 향교가 敎育과 祭禮를 수행하고 건물을 유지하며, 儒生과 校生의 활동을 위해서는 무엇보다도 경제적인 기반이 바탕이 되어야 하는 것이었고, 그러한 財政은 노비를 비롯한 향교의 전답에서 기인하는 것이었기 때문이다. 향교가 충실히 교육과 제례를 수행하는 것은 조선사회 지방민에 대한 敎育과 敎化를 통한 사회체제 유지의 목적이 담겨 있는 것이었을 뿐만 아니라, 유생들의 활동장소이고 이해를 대변해 주는 향촌기구였으므로 향교재정의 확보는 무엇보다 중요한 수단이자 목적이었던 것이다. 향교의 수입에 있어서도 校田이나 學田에서 오는 수입이 가장 컸었으므로 토지가 경제기반의 大宗을 이루고 있으며 향교재정을 보충하기 위해 무엇보다 힘을 기울였던 부분이었다.

영양 영양향교에 속한 전답이 개인과 쟁송이 있었다는 사실은 비단 영양 영양향교의 일만은 아니었을 것이다. 朝鮮시대 향교의 學田은 소유권이 아닌 收租權을 부여받은 토지였지만 나라에서 지급한 學田과는 다르게 소유권을 가진 토지도 있었다. 향교소유지인 校田은 일반 民田처럼 나라에 租稅를 납부하여야 했다. 나라에서 지급한 學田과 향교소유지인 校田이 겹치는 경우가 있었고 즉 學田이 校田에 설정되는 경우가 있었던 것이다. 영양 영양향교 소장 비슷한 시기의 전답안을 통해서도 學田이 校田과 겹쳐 있었으리라 추정되는 것이 실질적으로 나라로부터 수급 받았을 學田보다 훨씬 많은 토지가 전답안에 있기 때문이다. 학전과는 별개인 교전은 향교에 따라서는 중간의 재정의 부족으로, 또는 校任등의 流用으로 교전이 매각되기도, 새로 매입되기도 하면서 꾸준히 증대되고 있는 추세였다. 그렇다 하더라도 향교 전답의 原額은 계속 유지되는 경우가 드물었다. 향교가 국학기관으로서 나라로부터 그 재정지원을 일부 지원 받아 유지하는데 도움이 되기는 했지만 실질적으로는 지방 수령이나 재지사족의 관심과 노력여하에 따라 형성되는 조성답에 의해 대부분의 향교가 유지되는데 영양 영양향교도 향교전안과 전답양안, 교위전답사정안 등을 통해서 보면 縣에 지급되는 5結의 토지보다 많은 조성답이 있었던 것으로 보이고, 結數가 점차 감소하는 것을 알 수 있다. 창건직후에 작성된 것으로 보이는 향교전안을 살펴보면 총 11결 41부 3속의 전답이 기록되어 있으나 이 문서가 작성된 시점과 가장 비슷한 시기에 작성된 1865년의 교위전답사정안을 보면 6결 61부 1속, 그리고 1907년에 작성된 교위전답안을 보면 4결 33부 5속으로 결수가 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 군현의 官學이면서 공적인 學校기관으로서 향교의 유지보호는 官의 책임이었지만 향교의 실질적 운영은 兩班儒生들이었고 향교에 대한 관의 규제, 간섭은 한계가 있기 마련이었다. 이러한 것은 조선후기 향교 재정 운영에 따른 여러 가지 문제점들을 야기시켰지만 그럴때마다 시정노력은 꾸준히 있었으나 근본적인 문제해결을 하지 못한 채 이어져 오고 있었고, 이 문서에 나타난 개인과 향교의 토지 소유에 관한 분쟁 또한 그러한 상황 속에 전개된 것이었다고 하겠다.

[자료적 가치]

영양향교와 개인간의 교답쟁송을 통해서 19세기 조선후기 향교전답의 소유권 분쟁을 보여주는 사료이다. 이 문서가 작성되기 2개월 전에도 같은 내용의 상서가 있었는데 시정요구가 즉각 시행되지는 못한 것으로 보인다. 이러한 상황이 조선후기 향교의 재정운영의 관리 주체인 국가의 실효적 지배력이 떨어지는 추세로 연결시키기에는 객관적 사실로서의 신빙성이 떨어지나 단편적 사안을 보여주는 사례라고 할 수 있겠다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 1990, 一潮閣

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 慶星大學校 出版部

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992, 嶺南大學校 出版部

윤정식