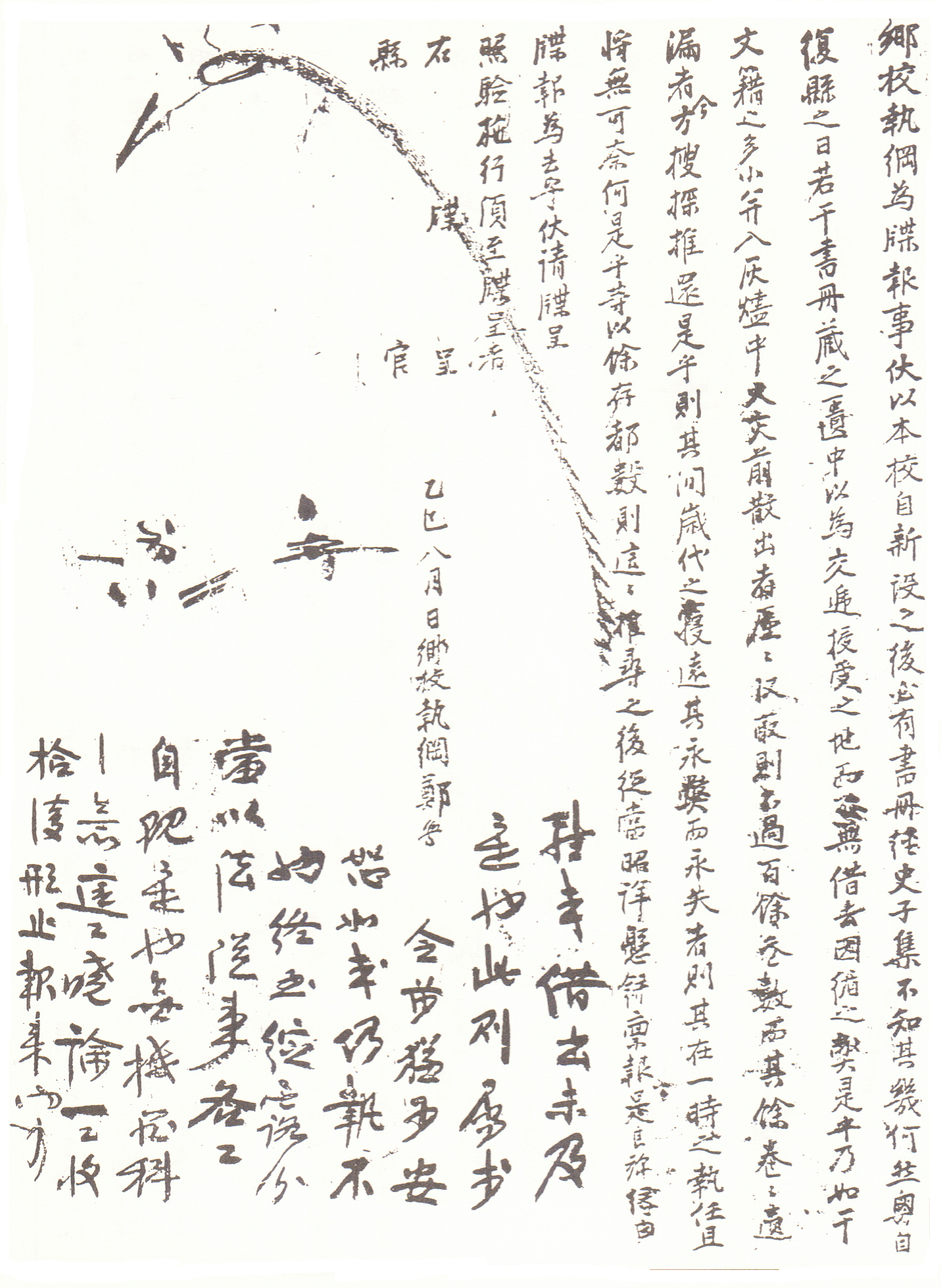

1845년 英陽鄕校에서 유실, 화재 등으로 없어진 서책이 많은 것을 지적하고 이를 원상복구 하고자 縣官에게 보고하는 牒呈.

[내용 및 특징]

1845년 英陽鄕校에서 작성된 첩정으로 鄕校가 신설되면서 經史子集에 의거한 교과목 書冊이 반드시 마련되어야 함에도 불구하고 약간의 서책만이 구비되어 있는 채로 유지되고 그 또한 疲弊하고 낡은 것을 새로이 바꾸지 아니하고 다소의 文蹟은 화마를 입은 것 또한 포함하고 있으며 겨우 그 모자란 것을 채운다고 한 것이 백여 권에 불과하여 반드시 필요한 서책이 다 갖추어지지 않고 비거나 없어져 버린 실정을 고하고 있다. 그리하여 늦게나마 이를 낱낱이 소상히 파악하여 남아있는 것과 채워야 할 것을 禀報로 만들어야 해야 하는 것을 縣監에게 알리는 첩정이다. 이에 縣監은 서책에 보충에 관하여 법이 정하는 바에 의거해 각각 납부해야 할 것을 정해주고 그렇지 않을 경우를 대비한 處分도 죄의 輕重에 따라 형벌을 내릴 것이라는 내용도 포함하고 있다.

조선시대는 經術과 詞章을 겸수한 성리학적 소양을 중시하였기에 지방의 교육기관인 향교에 있어서도 교과목 서책은 아주 중요한 교재였다. 그러한 서책이 부실은 향교의 교육적 기능이 점차 약화되어가는 과정과 더불어 교육을 통한 교화라는 측면이 한계에 부딪힐 수밖에 없는 주요한 원인이었으므로 실상 파악과 보충에 관한 현감에 대한 보고는 중요한 현안이었다고 할 수 있다. 특히 官에서도 향교의 교육적 기능을 충실히 수행하기 위해 儒生들이 제기하는 이런 종류의 요청에는 보다 적극적으로 문제해결에 노력했을 것을 생각된다. 조선후기로 가면서 향교의 교육적 기능이 상대적으로 강화되면서 국가차원에서도 그러한 목적을 투영시키려 하였고, 반대로 향교를 鄕村機構로 이용하여 대외적 활동, 향교를 배경으로 한 양반유생들의 사회적 활동을 축소 내지 없애보려고 하는 암묵적인 목적의식이 내제되어 있기 때문이다. 한편 비슷한 시기에 작성되었을 것으로 추정되는 英陽鄕校 소장 乙酉년 《節目》에서도 이와 같은 서책의 엄격한 관리를 보여주는 대목이 있다. ‘향교의 書冊은 官令이 아니면 문 밖에 나가지 못하게 하며 그리고 官에 冊數를 보고하고 돌려받을 때에는 卷秩이나 遺漏된 것이 있으면 받아들이지 말 것. (鄕中書冊非官令不得出文而官上冊數趁時推尋卷秩或有遺漏則不得傳受事)’. 향교의 서책관리는 관에 보고해야 하는 것이었다. 이것은 서책 또한 관학으로서 나라로부터 재정적 기반을 통해서 구축된 것이었고, 그것의 관리는 당연히 국가의 재산으로 인식되는 것이었다고 할 수 있겠다. 그렇지만 이 문서가 작성될 시기의 영양향교의 서책관리는 낡거나 없어진 것들이 많았다는 것을 보아 제대로 이뤄지지 않았던 것으로 보인다.

영양 영양향교도 이 시기에 접어들면서 文簿의 농간이 향교유림에 의해 만연히 자행되고 조선후기 향교운영에서 일반적으로 나타나는 각종 弊端으로 인하여 그 역할을 충실히 수행하지 못하는 시대적 배경으로 인해 전반적인 향교운영 및 기능수행이 피폐해지는데 서책관리도 교육적 기능을 수행하는 官學으로서의 향교의 역할이 점차 약화되어 가는 한 단면을 보여주는 것이라 하겠다. 관에서도 서책관리의 중요성을 거듭 강조하고 그러한 것이 제대로 시행되지 않았을 때의 사안에 대해서도 방편을 마련하는 것처럼 보이지만 조선후기로 접어들면서 향교 운영의 전반에 깊게 뿌리 내리게 되는 폐단이 실질적으로 어떠한 성과를 거두게 되는지는 의문이고 근본적인 문제를 해결하는데 있어서는 뚜렷한 한계를 나타낼 수밖에 없다고 하겠다.

[자료적 가치]

조선시대는 고려시대와는 달리 經術과 詞章을 중시하는 科擧제도를 통해 인재를 선발하였다. 또한 유교이념에 입각한 住民敎化가 향교교육의 중요한 목적이었기 때문에, 유교의 도덕규범에 관계되는 교과를 중요시하였다. 향교의 교과로는 시기에 따라 그 경중을 달리하기는 하였으나, 전시기를 일관하여 『小學』, 『四書』, 『五經』 또는 『五經』, 『性理大全』, 『家禮』, 『儀禮經傳』, 『三綱行實』, 『二倫行實』, 『孝經』, 『近思錄』, 『心經』, 『痛鑑』, 『宋元節要』, 『綱目』, 『史略』, 『文選』, 『古文眞寶』 등 經傳, 儀禮, 倫理, 諸史, 文學書가 주류를 차지하였다. 이러한 서책이 모든 향교에 전부 갖추어진 정확한 사료는 찾아볼 수 없으나 이 문서를 통해 많은 서책이 향교에서도 필요로 했으며 그러한 서책의 진상파악 및 확충에 관한 것이 현관에게 보고되어야 하는 내용이라는 것을 보여주는 중요한 문서라고 할 수 있겠다. 이 시기에 이르러서는 향교 운영의 재반적 사항이 향교운영 주체들에 의한 자치적으로 이뤄지는 반면 官廳에 보고하여 면밀히 검토하고 소상히 기록으로 남겨져야 한다는 사실을 적시한 것으로 보아 비록 향교의 교육적, 교화적 기능이 쇠퇴하는 시기에 작성된 문서임에도 그 직능 수행에 있어 서책 관리가 반드시 필요한 사항이라는 것을 보여주는 문서라고도 하겠다.

경사자집이란 동양 도서분류법의 하나로 經部·史部·子部·集部의 준말이며, 동양의 전통적인 四部分類法을 뜻한다. 사부분류법은 중국 3세기에 魏나라의 鄭默이 엮은 『中經簿』와 晉나라의 荀勗이 엮은 『新簿』에서 채택한 ‘甲·乙·丙·丁’이 효시인데, 이 갑을사분법의 주제순서는 경·자·사·집이었다. 이 갑을사분법이 4세기 초인 東晉의 元帝 때 李充이 엮은 장서목록에서 비로소 경·사·자·집으로 되었다. 그 뒤 『隋書經籍志』에서 갑·을·병·정의 순차기호 대신 바로 주제 표시어인 경·사·자·집의 명칭이 사용되었으며, 오늘날과 같은 사부분류법의 틀이 확정되었다. 우리나라에서는 언제 이 사부분류법이 장서정리에 적용되었는지 자세히 알 수 없다. 徐兢의 『高麗圖經』에는 12세기 초기에 설치된 淸讌閣에 경사자집의 사부 책이 가득 차 있었다는 기록이 있다. 이것이 경사자집의 주제영역에 걸친 많은 장서를 뜻하는 것인지, 혹은 경사자집의 사부분류법으로 정리한 장서를 뜻하는 것인지의 여부는 자세하지 않다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 1990, 一潮閣

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 慶星大學校 出版部

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992, 嶺南大學校 出版部

윤정식