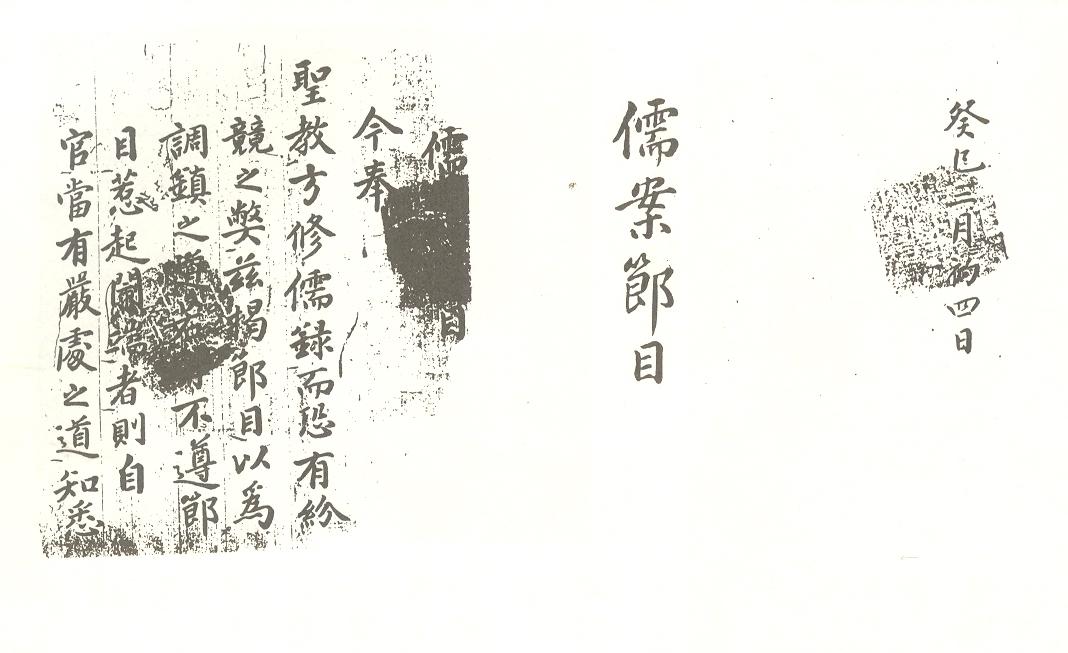

1773년 작성된 尙州鄕校의 儒案節目으로 靑衿儒生의 入錄 자격을 규정

내용 및 특징

본 자료는 1773년 작성된 尙州鄕校의 儒案節目으로 靑衿錄 入錄 자격을 규정한 절목이다. 청금록은 양반사족으로 구성된 향교의 생도인 靑衿儒生의 명부로 임란후 작성되기 시작하였다. 그리고 청금록이 작성된 원인으로는 校生考講이 지적되고 있다.

조선후기 향교의 생도에게는 여러 특권이 부여되었는데 그 가운데 軍役免除가 가장 큰 특전이었다. 또한 향교는 書院과 더불어 講學의 공간이었을 뿐만 아니라 향촌사회의 제반문제를 회의·결정하는 하나의 향촌기구의 성격을 가지고 있었다. 이에 따라 지방의 양반사족들은 향교출입을 통해 향촌사회내 신분적 우위를 점하고 있었다. 그리고 평민·서얼층의 향교입교 또한 급격히 증가하였다. 앞서 언급한 군역면제라는 특권을 획득하는 동시에 자신의 신분적 신분을 상승·유지시키기 위해 적극적으로 향교에 입교하였다.

향교의 교생에게는 군역면제 및 여러 특권이 부여되었기에 무분별한 향교입교를 방지하기 위해 국가에서는 교생의 수를 법적으로 규정하였고 이에 따라 양반사족들은 정액내의 교생, 즉 額內校生으로 입교하였으며 평민·서얼층은 정액외의 교생, 즉 額外校生으로의 입교를 통해 자신들의 이해관계를 충족시키고자 하였다. 이 가운데 액외교생은 임란을 기점으로 그 수가 급증하였고 이로 인한 군역부족과 신분질서의 혼란과 같은 여러 사회문제가 발생하게 되었다.

액외교생의 증가로 인한 제문제가 발생함에 따라 국가에서는 교생고강을 통해 비대해진 교생집단을 정비하고자 하였다. 교생고강은 액내외 교생의 구별없이 모두 고강한 후 落講할 경우 군역에 降定토록 한 정책이었다. 교생고강은 무자격 교생들을 도태시키는 데에는 어느 정도의 성과를 거두었으나 양반사족의 액내교생 회피현상을 초래하였다. 임란 후 양반의 군역면제라는 신분적 특권이 점차 확립되어 가는 상황에서 굳이 향교에 입교할 필요가 없었기 때문이었다. 그에 반해 종래 액외교생으로 입교하였던 평민·서얼층의 향교참여는 점차 증가하였다. 향교의 출입을 통해 군역면제의 특권을 누릴 수 있고 교생의 지위확보를 통해 자신의 신분을 상승·유지시킬수 있었기 때문이었다. 비록 교생고강이라는 통제책이 실시되었으나 어느 정도의 학식을 갖춘 상층평민·서얼층은 지속적으로 향교에 입교하였으며 결국 액내교생의 자리도 상층평민·서얼층이 차지하게 되고 양반사족은 더 이상 종래의 교적에 참여하지 않게 되었다.

그러나 당시의 양반들은 액내교생으로의 입교를 회피하였을 뿐 향교에 대한 관심은 지속되었다. 그들은 종래의 교생안에 입적하지 않고 대신 그들만의 명부인 儒案 또는 청금록(반드시 이러한 명칭을 사용한 것은 아니며 지역에 따라 각기 다른 명칭을 가지고 있었다.)의 작성을 통해 지속적으로 향교운영에 참여하였다. 상주향교의 경우에도 현전하는 校案과 청금록이 양반사족으로 구성된 청금유생의 명부로 교안이 작성된 17세기 초반에 이미 청금유생과 일반 교생이 분화되어 있었음을 확인할 수 있다.

청금록 입록자격의 경우 상주향교에서는 1664년 靑衿錄完議의 작성을 통해 이미 규정된 바 있다. 1664년의 완의에서는 전반적인 향교운영의 방침과 청금유생의 역할 및 교생에 대한 통제책이 제시되었다. 본 자료인 1773년의 유안절목에서는 청금록 입록자격을 보다 구체적으로 규정한 것으로 그 내용은 다음과 같다.

聖敎로 儒錄을 고치는데 서로 다투는 폐단이 있을까 우려하여 이를 節目에 게제하여 서로 어울리고 진정시키는 길로 삼는다. 만약 절목을 준수하지 않고 폐단을 일으키는 자는 官에서 마땅히 嚴하게 처리할 것이니 모두 알아둘 것.

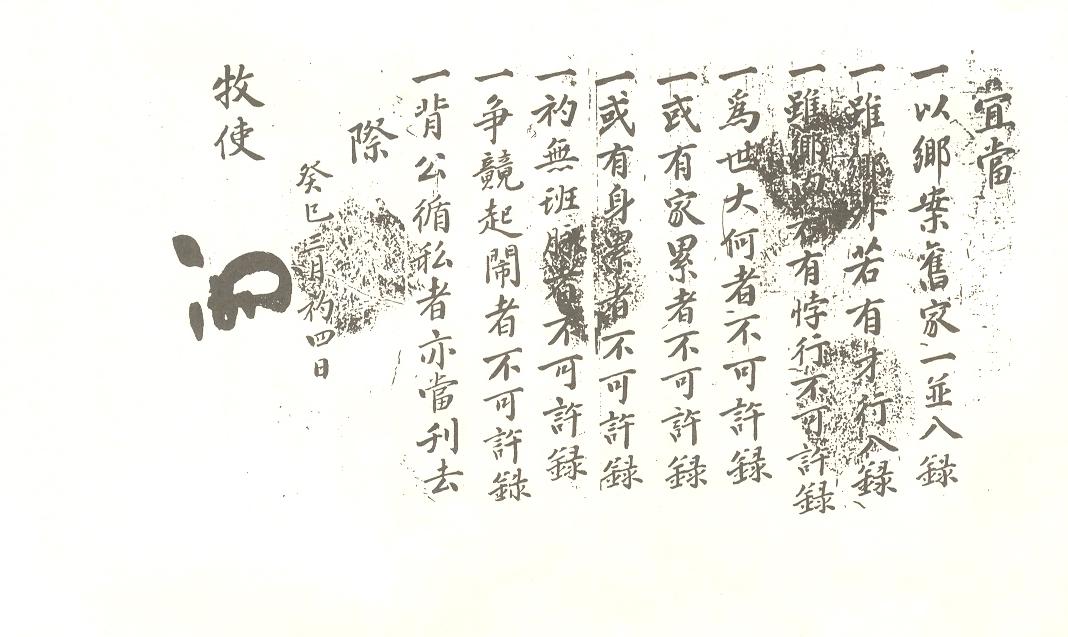

一. 鄕案舊家는 하나같이 모두 入錄한다.

一. 비록 鄕外라도 만약 才行이 있으면 입록한다.

一. 비록 鄕內라도 만약 悖行이 있으면 許錄치 않는다.

一. 爲世大何者는 허록치 않는다.

一. 혹 家累가 있는 자는 허록치 않는다.

一. 혹 身累가 있는 자는 허록치 않는다.

一. 初에 班脉이 없는 자는 허록치 않는다.

一. 爭競하여 鬧를 일으키는 자는 허록치 않는다.

一. 背公循私者는 또한 마땅히 도려낸다.

이상의 절목은 청금유생의 자격을 명시한 것으로 鄕內로 표현되는 향안참여자 또는 반맥이 있는, 즉 신분적 하자가 없는 양반사족만이 청금록에 입록토록 규정하고 있으며 이는 여타 향교에서의 경우와 비슷한 현상이다. 다만, 한가지 특징이라면 ‘鄕外라도 才行이 있으면 入錄한다’는 것으로 여기서의 향외는 종전 향안과 청금록 입록에서 제외되었던 즉 문벌양반이 아닌 鄕族이나 庶孼 등을 가리킨다. 1664년 청금록완의에서 ‘未許通者는 이후 校籍에 참가했더라도 赴擧都目에는 허락지 않는다’는 조항에서 보이듯이 청금록 작성 당시에도 일부이기는 하나 서얼의 교안입록 확인되며 위의 유안절목에도 향외로 표현된 이들의 교안입록을 확인할 수 있다. 향외인의 청금록 입록을 허락한 규정은 조선 사회신분제의 변화와 英祖년간 서얼들에게 通淸과 太學에서의 序齒를 인정한 국가정책에 힘입어 뚜렷한 성장을 보이며 기존 양반사족과 동등한 대우를 받고자 한 향외인의 노력의 결과라 할 수 있다. 상주지역에서는 이러한 향외인들의 청금록 입록을 허용한 대신 양반사족들은 부거도목을 따로 작성하여 자신만의 신분적 우위를 유지하고자 하였다.

자료적 가치

본 자료는 1773년 상주향교에서 작성한 유안절목으로 청금유생의 입록자격을 규정하고 있다. 입록자격은 대체로 신분적 하자가 없는 양반사족으로 제한하고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 일부 서얼의 경우에도 입록을 허락하고 있음을 확인할 수 있으며 이는 당시 서얼의 지위 상승을 인정한 국가정책과 이에 힘입어 뚜렷한 성장을 이룬 서얼계층의 노력의 결과였다. 위의 자료는 조선후기 청금유생에 대한 대체적인 모습과 더불어 시대적 변화에 따른 청금록의 변화 또한 함께 이해할 수 있는 자료이다.

『慶北鄕校資料集成』(3), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

박소희,유기선