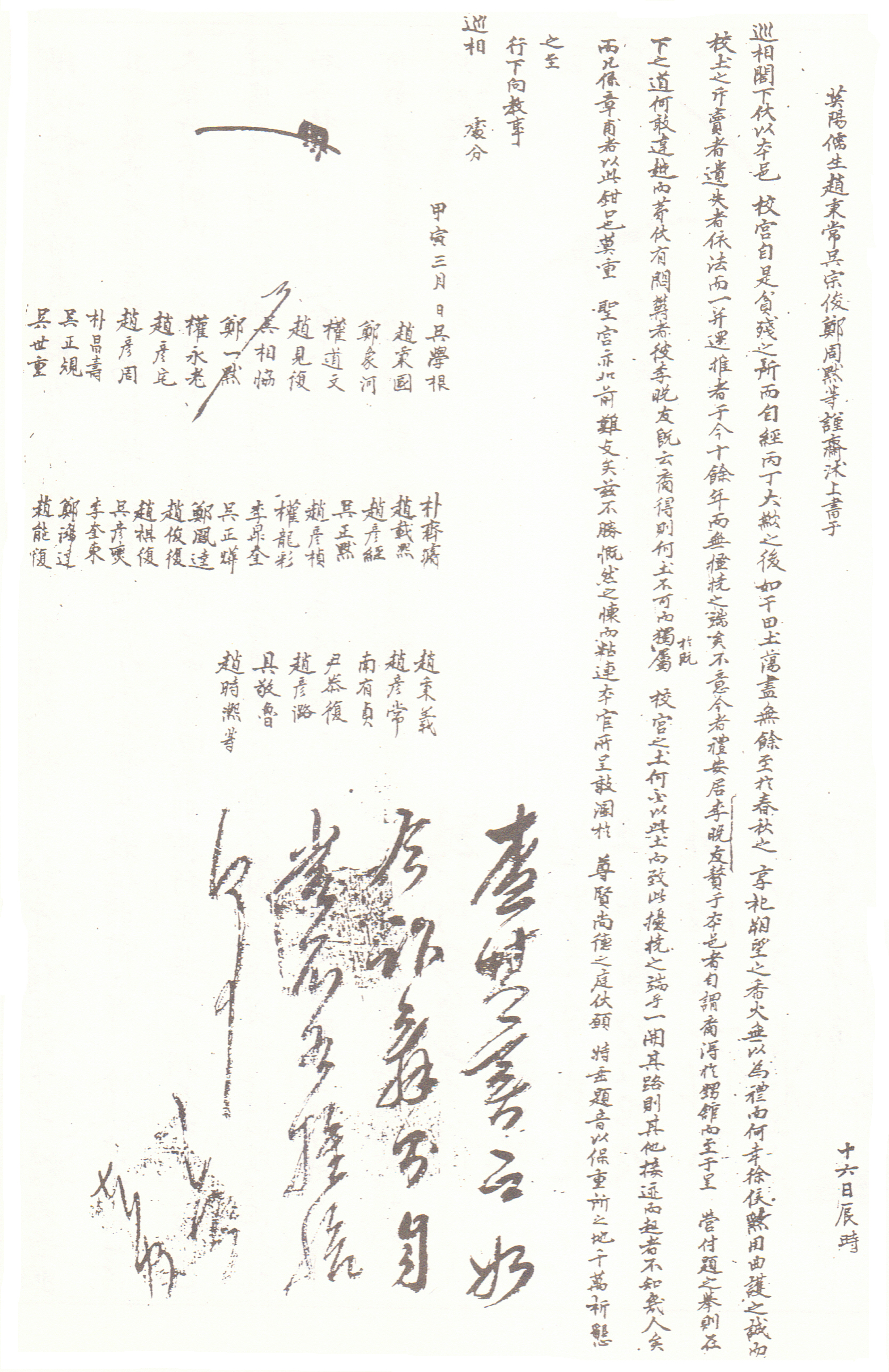

1854년 3월에 英陽 儒生 趙秉常 등이 李晩友와 향교의 토지에 대해 분쟁이 있으니 이를 조정하기 위해 巡察使에게 보고하고 처분을 요청하는 上書

[내용 및 특징]

1854년 英陽鄕校의 儒生 趙秉常, 吳宗俊, 鄭周默 등이 巡察使에게 올리는 上書이다. 丙丁의 대흉으로 인하여 향교의 재정이 많이 궁핍해졌고 여간한 田土가 탕진하여서 남은 것이 없고 그로 인해 春秋의 享祀와 朔望의 香火도 예를 다해 치를 수 없는 지경인데 향교의 토지를 싸게 팔아버리거나 단지 잃어버렸다고 둘러대는 자들을 솎아내어서 법에 의해 한꺼번에 還推하여 지금에 이르렀는데 禮安에 사는 李晩友가 향교의 땅에 대해 자신이 물려받은 땅이라고 營府에 문제를 제기하였다고 하는데 그 땅은 원래 향교의 땅이고 유생이란 자가 이에 대해 말을 하지 않고 입을 다물고 있었지만 그러한 것을 입증할 만한 것을 함께 첨부해서 보내므로 어질고 착한 사람을 존경하고 덕을 숭상하여 높이 여기는 심정으로 엎드려 원하건데 位田에 대해 순찰사께서 내려주는 處分의 가르침을 받고자 올린다고 하고 있다. 3월 16일에 작성되어 바로 순찰사의 답변이 있었는데, 상세히 입증하여 還推할 것이라 답하고 있다.

朝鮮時代에 들어와서는 향교 강화책에 따라 향교의 운영을 국가가 책임지고 이끌어 나가기 위한 시책으로 국초부터 土地와 奴婢를 地方行政官衙인 留守官, 大都護府·牧, 都護府, 郡, 縣 등의 구별에 따라 각 향교에 분급하였는데 이를 學田이라 하였다. 太祖 때 각 향교에 田15結을 지급하고 太宗 10年에 다시 15結을 加給하여 田30結의 收稅로 鄕校의 財源으로 삼도록 定式化되어 계속되었는데, 兩亂 후 오랜 세월을 거치는 동안 여러 가지로 흩어지게 되어 英祖 때의 『續大典』에는 州府의 향교는 7結, 郡縣의 향교는 5結로 다소 축소되어 지급되었다. 조선후기까지 향교에 토지가 지급되었는데 이는 향교가 官學이었기 때문이었다. 그러한 재정적 기반은 관학으로서의 목적을 수행하기 위한 수단으로만 사용되기도 하였지만, 守令이나 御使의 조치로 향교에 입속되거나 군현의 유생이나 양반들의 갹출, 寄贈과 額納, 또는 훼철된 書院이나 祠宇의 田畓을 향교에 소속시키는 등 다양한 방법으로 마련된 교전도 있어 향교 구성원들의 공공재화로 사용되기도 하였다. 校田은 齋直, 庫直, 殿直, 食婢, 酒碑 등으로 불리는 이들이 耕食하였는데 이들은 향교 근처에 거주하면서 향교에서의 각종 잡역을 담당하였다. 학전은 그 수조권을 받은 것이었기 때문에 소유권 분쟁에 있어서는 향교가 관여할 일이 아니었지만, 소유권이 향교에 있는 교전은 앞서 말한 바와 같이 다양한 직역을 담당한 이들이 경식하고 있었고, 관리의 부실이 가중되면서 소유권 분쟁의 소지는 점차 커지게 되었다. 교위전답에 관한 관리는 대부분 齋任들의 역할이었는데, 조선후기로 접어들면서 그들이 향교의 토지를 사사롭게 파는 등의 행위가 늘어나게 되었고 그로인해 빚어지는 소유권 분쟁 등은 교위전답에 대한 전반적인 弊端이었다. 영양 영양향교에서는 이 문서가 작성되기 전에 1845년에 부임한 縣監徐有畬에 의해 대대적으로 교위전답에 대한 사정이 있어 토지를 둘러싼 분쟁이 해결되고 폐단이 시정되는 것처럼 보였으나 이 문서가 작성될 시점에서는 다시 소유권 분쟁이 야기되는 것으로 보아 그러한 농간의 폐가 쉽게 고쳐질 수 있는 문제가 아니었던 것이었다. 영양 영양향교 유생들의 숙원이었던 교위전답에 대한 査正은 완전한 성공을 거둔 것이 아니었고, 조선후기 사회에 구조적으로 뿌리박혀 있는 사회의 문란이 가중되는 가운데 작성된 문서이다.

[자료적 가치]

조선후기로 접어들면서 향교의 재정난은 가속되는 추세였다. 이는 學田의 수조가 제대로 이뤄지지 않거나 校田의 소유권이 私服을 채우는 것으로 사용되는 등 교토에 대한 운영관리가 부실해진 것이 주요 원인이었다. 영양 영양향교 교위전답은 창건직후 한때 11결을 넘었지만, 점차 그 수가 감소하였고 이 문서가 작성될 시점에서는 나라로부터 劃給받은 토지도 제대로 관리되지 못하는 상황에 이르게 되었던 것으로 보인다. 이는 文簿의 弄奸이 향교유림에 의해 저질러지는 상황에까지 이른 것이라고 할 수 있겠다. 교위전답에 대한 폐단을 지적하고 이를 바로잡기 위해 노력하는 당시의 영양 영양향교 유림들의 움직임을 볼 수 있는 자료이다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 1990, 一潮閣

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1991, 慶尙北道

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 慶星大學校 出版部

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1992, 嶺南大學校 出版部

윤정식