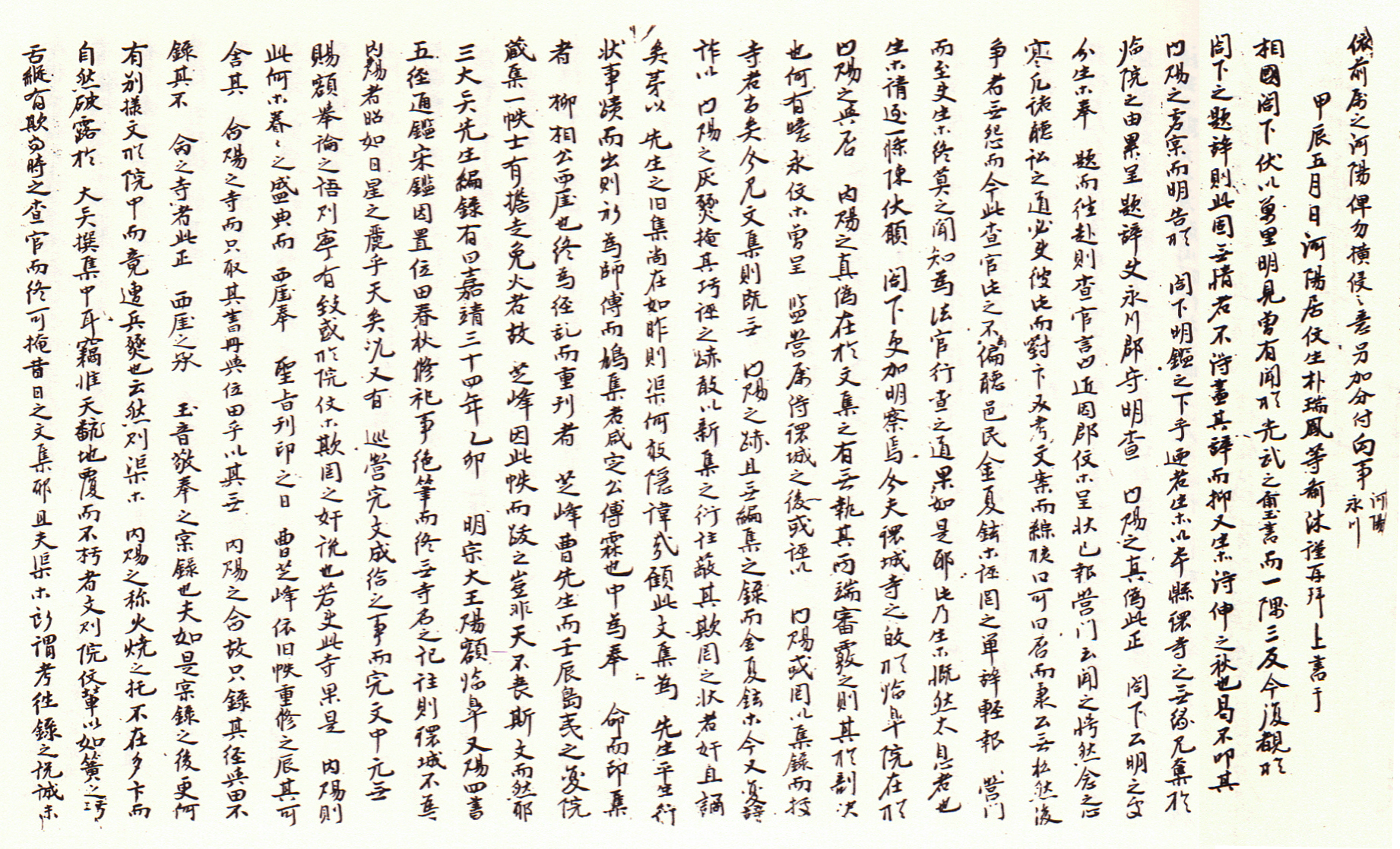

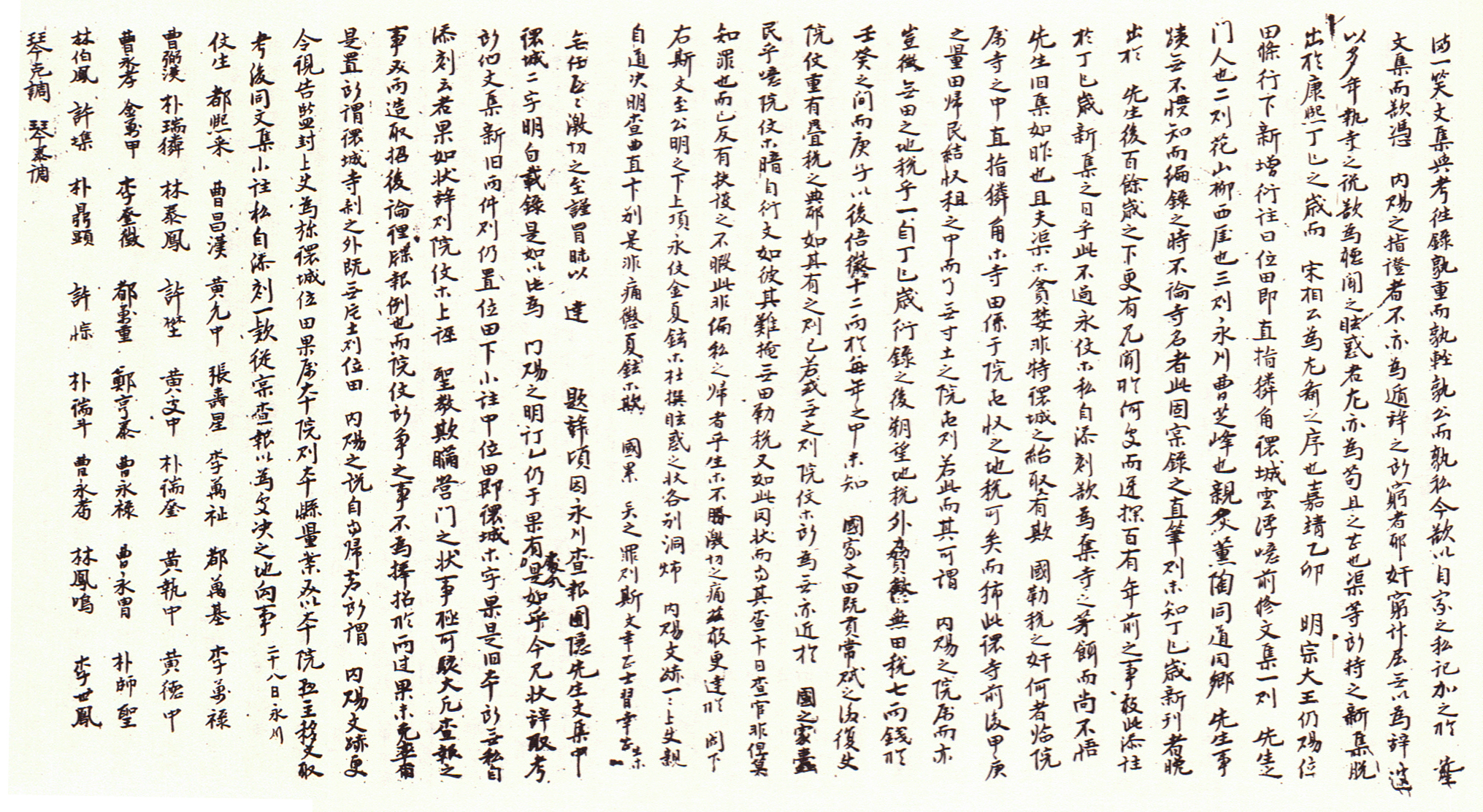

1724년 하양향교(河陽鄕校) 상서(上書)

1724년 5월, 하양향교유생 박서봉(朴瑞鳳)이 경상감사에게 임고서원(臨皐書院)의 속사(屬寺)인 환성사(環城寺)를 하양향교의 속사로 해줄 것을 청원한 상서(上書)이다. 박서봉이 동년 4월에 같은 내용의 상서를 올렸는데, 이에 감영(監營)에서는 사실 관계를 파악하기 위해 조사관을 파견하였다. 공교롭게도 파견된 조사관은 영천(永川)읍민인 김하현(金夏鉉)의 진술만을 조사한뒤, 박서봉등의 주장을 따로 조사하지도 않고 안건을 종결시키고자 하였다. 이에 박서봉은 재차 상서를 올리게 된 것이다. 상서의 내용은 크게 세 부분으로 나누어진다. 첫 번째 부분은 박서봉이 올린 상서에 대해 감영에서 영천읍민의 말 만을 듣고 안건을 일방적으로 처리하려고 하는 것은 너무 억울하다는 생각 때문에 상서를 올리게 되었다고 박서봉(朴瑞鳳)이 상서를 올리게 된 동기를 설명하는 부분이다. 두 번째 부분은 김하현등 임고서원측에서 주장하는 환성사속사의 근거는 《포은집(圃隱集)》에 나오는 일부구절에 불과한데, 유서애(柳西厓)선생과 조지봉(曹芝峰)선생이 편찬한 《포은집》에는 ‘위전은 곧 직지사‧인각사‧환성사 ‧운부사 등이다(位田卽直指獜角環城雲浮)’라고 부가한 주석이 나타나지 않으므로, 이 구절이 들어있는 정묘년(丁卯年)(1677년)간행의 《포은집》은 해당부분을 후대에 첨가한 것이며, 따라서 명종대왕(明宗大王)이 이 사찰들을 위전으로 하사했다는 주장은 근거가 없다고 하였다. 세 번째 부분은 앞의 주장을 반복하면서, 정묘년의 《포은집》은 서애선생이나 지봉선생이 간행한 《포은집》보다 100년 뒤에 간행된 것이니 신빙성이 떨어진다는 점과 더불어 환성사에는 원래 사찰에 소속된 위전(位田)이 없으므로 전세(田稅)를 받을 근거가 없는데도 임고서원측이 환성사로부터 전세를 수조(收組)해 왔음을 비판하였다. 이처럼 본 문건은 환성사를 둘러싼 하양향교와 임고서원의 갈등을 잘 보여주는 쟁송문건이다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

남민수