1939년 경상북도(慶尙北道) 영천군(永川郡) 신령향안(新寧鄕案)

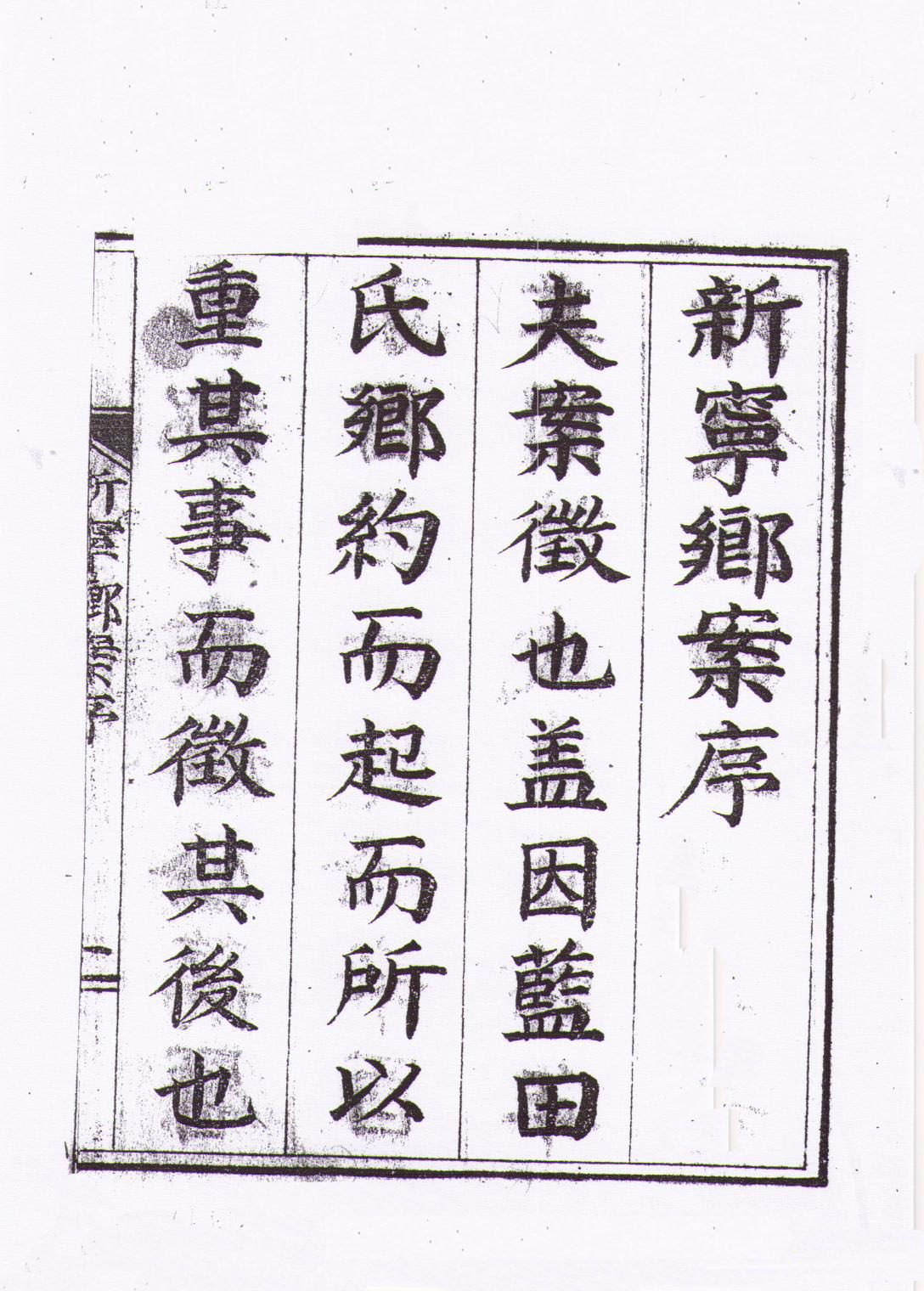

新寧鄕案序

夫案徵也盖因藍田

氏鄕約而起而所以

重其事而徵其後也

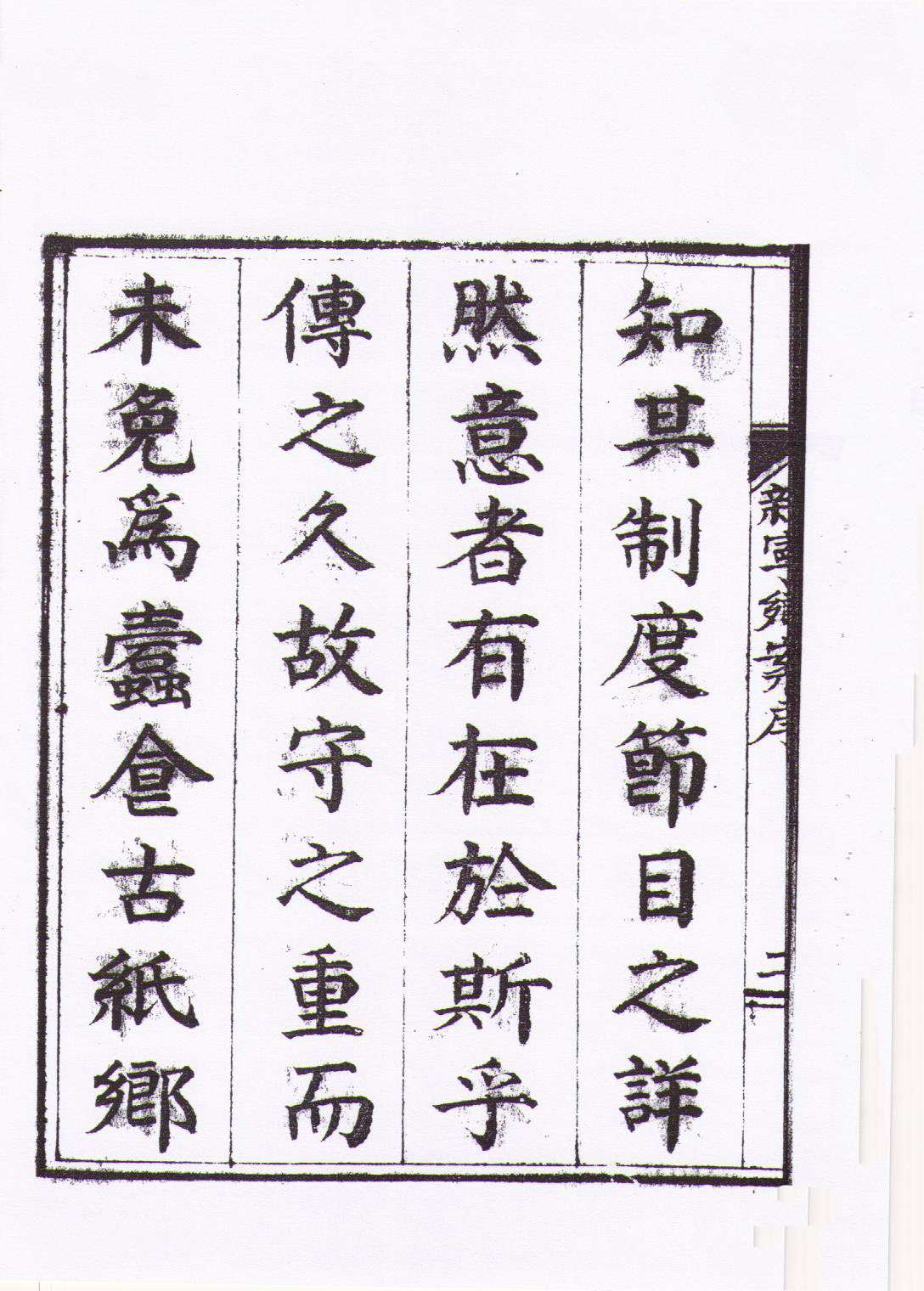

知其制度節目之詳

然意者有在於斯乎

傳之久故守之重而

未免爲蠹食古紙鄕

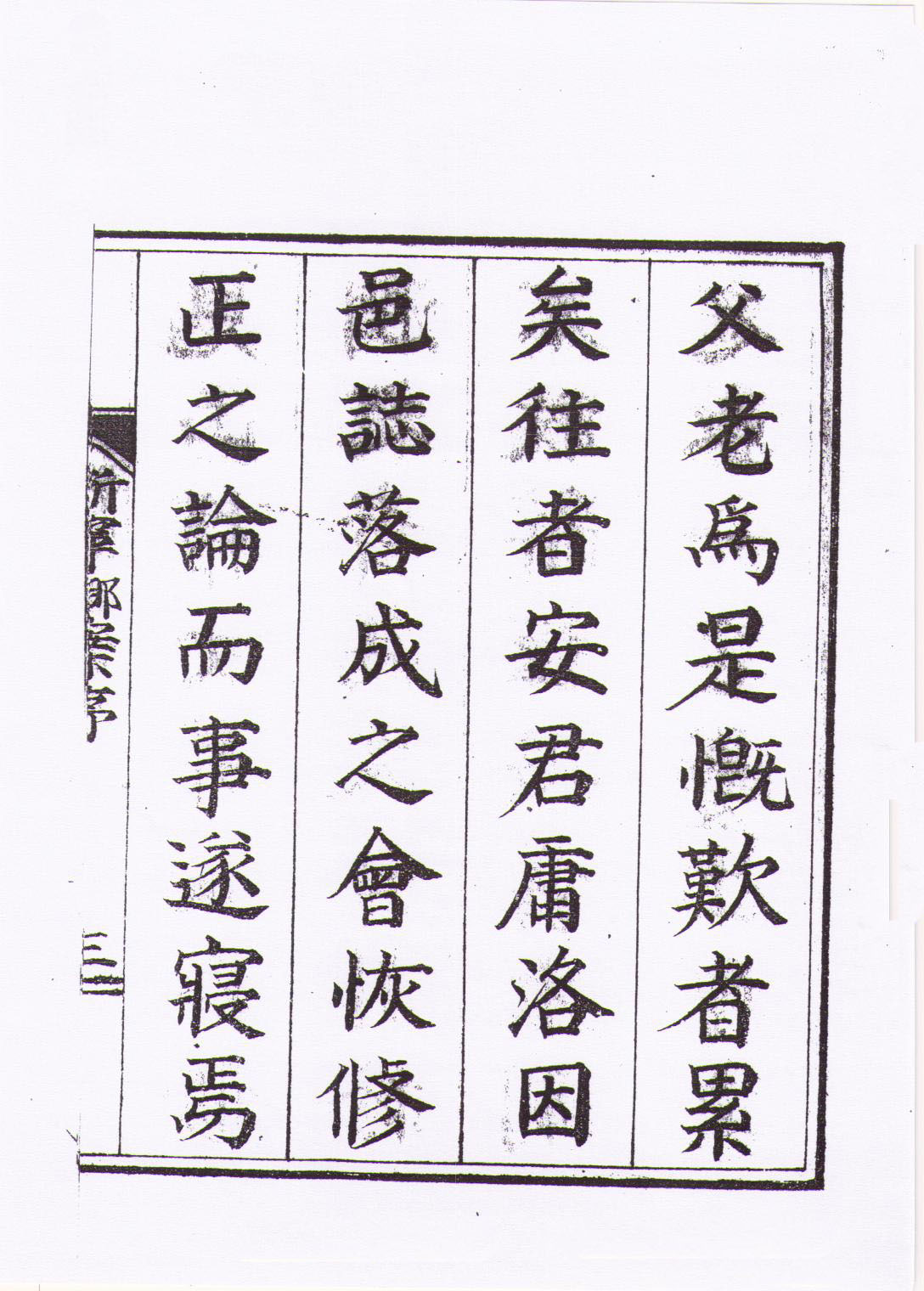

父老爲是慨歎者累

矣往者安君庸洛因

邑誌落成之會恢修

正之論而事遂寢焉

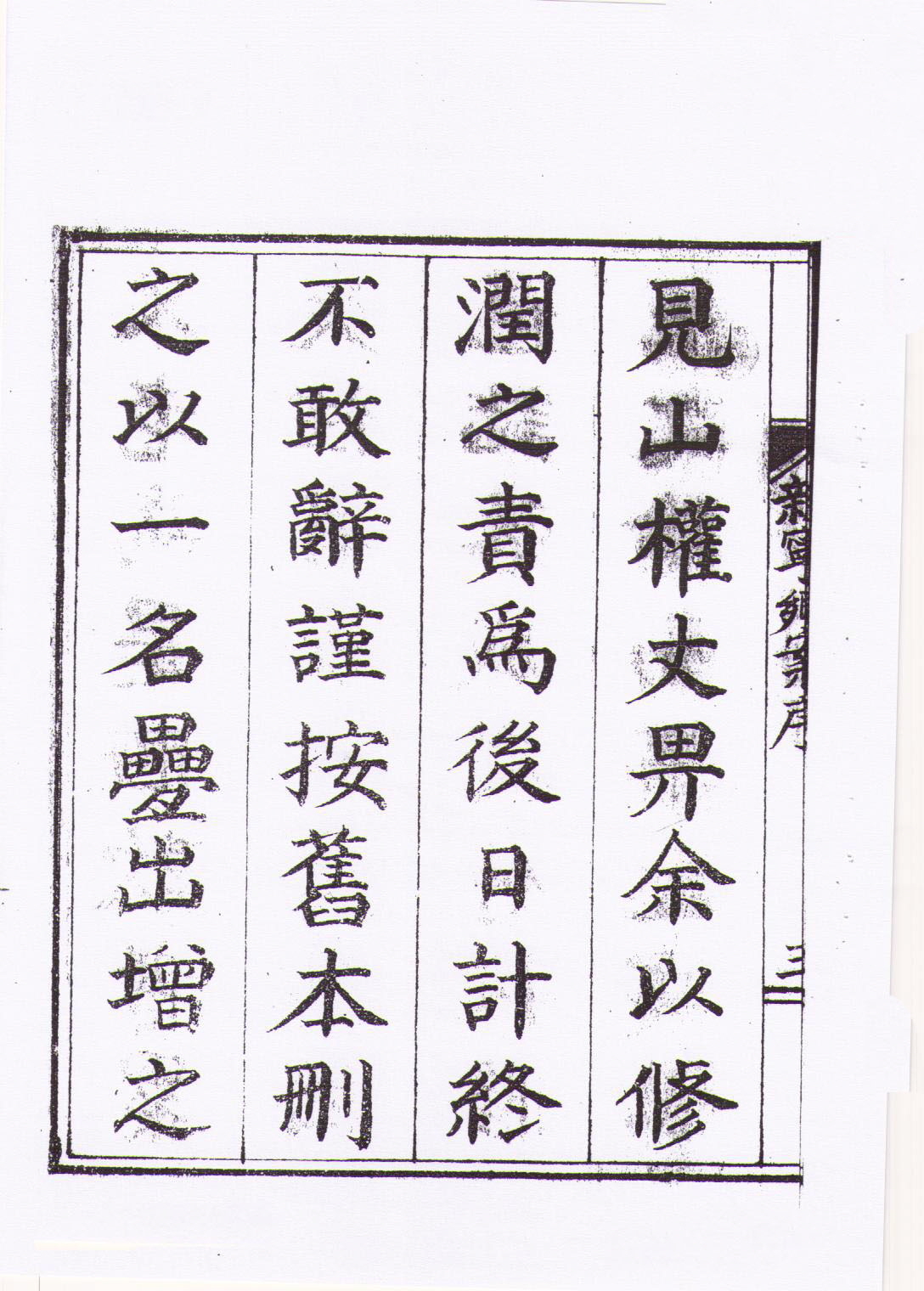

見山權丈畀余以修

潤之責爲後日計終

不敢辭謹按舊本刪

之以一名疊出增之

以貫鄕表號又書其

某爲某之子某爲某

之孫而或有未詳者

則置之以付春秋闕

疑之義於是乎各有

統緖足爲觀感因奉

置塵案一日權君五

煥自達城寓舍訪余

於蓮花潭上而索其

案曰此而不刊則又

有蠹患盍及時圖之

余樂而從之遂設會

于龜院因衆論而附

舊案中後承現存者

又附辛丑戊寅追案

之人規模井井案目

具完噫古今者時也

不朽者案也謹守者

人也安知異日各家

子孫奉閱是案者不

後於今日敬慕者耶

請序而印布者誰即

權君權君乃見山翁

之第二肖也

新寧鄕案錄

萬曆二十五年丁酉

鄭景禧【字善源號雪川烏川人直

】

【長次諄孫官禦侮將軍】

金鶴齡【字雲路慶州人農隱緘】

【后】

鄭彥琛【字仲玉烏川人察訪次誠】

【孫參奉】

金世堅【字確夫英陽人監司處利】

【子官部將】

丁萬年【字子經羅州人觀察使夢】

【吉后官引儀】

全夢斗【字天賚】

安汝諧【字和叔順興人鶴松齋遇坤】

【曾孫官僉樞】

李殷【字殷卿】

金天福【字大綏生癸未號求庵慶】

【州人農隱緘后】

全夢龍【字慶雲官僉知】

李英蕃【字茂叔陽山人忠簡公承】

【須曾孫官僉知】

金鳳齡【字德路慶州人農隱緘】

【后】

成勲【字忠卿生乙未號義軒昌】

【寧人參議德龍子官訓鍊】

【副正】

權應銖【字仲平生丙午號白雲齋】

【安東人持平挒玄孫官】

【判書贈贊成封花山】

【君諡忠毅公】

金瀷【字彥混生辛巳號松窩慶】

【州人茅亭應時子贈參】

【判】

曺景和【字諧仲生戊戌昌寧人林】

【塘繼祖玄孫官察訪】

曺景順【字柔仲生壬寅察訪景和】

【弟贈軍資監正】

曺景溫【字汝慄號林溪林塘繼祖】

【玄孫贈參判】

楊泗【字浩源】

楊洙【字道源】

金荆瑞【字士應慶州人農隱緘】

【后官訓鍊主簿】

金應錄【字宜叟官軍資奉事】

權應銓【字子平生戊申號桐湖忠】

【毅公應銖弟官僉使】

權應心【字仲星生甲寅號日省持】

【平挒玄孫官虞侯贈】

【兵參】

萬曆二十八年庚子

丁萬瑞【字天瑞羅州人觀察使夢】

【吉后官奉事】

曺景弘【字汝恢】

全三樂【字寡悔】

權應錘【字汝平生丁未號智山忠】

【毅公應銖從弟官僉正】

朴璜【字大振龜山人龜山君碩】

【輔后官訓鍊奉事】

金夢龜【字汝休生乙巳號華棲部】

【將世堅子參奉】

權德時【字子中】

丁應伯【字景淸號夢軒引儀萬年】

【子官僉知】

權應箕【字生參判應心】

【弟官僉正】

權德成【字成卿官訓正】

金夢黿【字汝徵華棲夢龜弟官奉】

【事】

丁應叔【字景儉號敬窩僉知應伯】

【弟】

權應平【字仲叟生丁巳號東巖忠毅公應銖弟官訓正贈】

【參判】

丁應琚【字京美生丙辰號莪溪參】

【判夢祥后官禁府都事】

李蘊秀【字汝實號稼隱慶州人司】

【果玉三后官訓鍊院正】

萬曆三十年壬寅

李得祿【字善綏生丁卯僉知英蕃】

【子官中樞】

金得禹【字鼎而生辛亥號鶴巖天】

【福子官嘉善】

李夢得【字景說資憲得祿弟官判】

【官】

曺舳【字公濟官軍資奉事】

權致廉【字介叔官訓鍊院正】

曺艤【字弘濟】

權蓂【字祥甫僉使應銓子官訓】

【鍊奉事】

金成翕【字伯和生華棲夢龜】

【子】

金日柱【字汝擎生丁卯參判瀷】

【子】

曺以仁【字愛甫官訓導】

楊日新【字滎伯官佐郞】

曺舶【字若濟生辛巳察訪景和】

【子】

曺航【字宜濟生癸未號蘭塢林】

【溪景溫子官僉知】

楊復新【字榮仲】

權遘【字亨叔生己丑忠毅公應】

【銖子參奉】

曺士任【字任重】

楊又新【字滎叔】

萬曆四十九年庚申

成績【字禹卿生壬子號慕窩訓】

【鍊副正勲弟參奉】

丁文衒【字士老參奉萬瑞子官訓】

【鍊奉事】

金知翕【字仲和生奉事夢黿】

【子官訓導】

曺舫【字以濟】

曺艎【字能濟林溪景溫子官訓】

【導】

曺以立【字卓甫】

楊克新【字滎叟官訓導】

楊乃新【字滎彥】

李時郁【字文伯號蒼庵判官得祿】

【子官僉正】

金澍【字汝叔生甲申號稼庵嘉】

【善得禹子官戶曹佐郞】

金時翕【字爾和生戊寅號守岡華】

【棲夢龜子官察訪】

李暘郁【字文甫生庚子號復齋僉】

【正時郁弟官僉樞】

崇禎十四年辛巳

朴夢呂【字公望奉事璜孫官訓】

【鍊奉事】

丁希聖【字克念僉知應伯子官察】

【訪】

鄭于蕃【字衛叔】

安應仁【字大滎】

曺艧【字信濟】

曺士儆【字敬重官察訪】

權胤【字繼甫生號閒叟智】

【山應錘子】

曺士侃【字直甫官僉知】

李珏【字潤汝官察訪】

金湜【字子俶生丙戌號穡庵嘉】

【善得禹子官中樞】

李琢【字汝溫】

曺士俊【字秀甫生辛亥航子官】

【察訪】

丁遵聖【字克敬】

曺士倜【字毅甫】

曺士佶【字美甫】

曺永夏【字君述】

順治四年丁亥

權山重【字仁甫生丙辰號華齋參】

【奉遘子官大護軍】

金兌吉【字德潤僉知鶴齡孫官僉】

【知】

曺汝忠【字翼哉生癸丑{舟+日}子官】

【察訪】

權山峍【字君仰】

楊時沃

鄭宗誠

金鐧【字汝堅號蒙泉訓導荆瑞】

【子官訓導】

金尙思【訓導知翕子官察訪】

金潝

楊以元

丁好說【字汝弼察訪希聖子】

曺汝信【字直哉生丁巳察訪汝忠】

【弟】

曺士儞【字愼甫】

鄭宗詻

李東碩【字而壯生壬辰僉樞暘郁】

【子】

楊以亨

權山峻【字極甫生壬戌大護軍山】

【重弟官副護軍】

丁以植【字會輔生丙寅羅州人參】

【判夢祥后】

曺用夏【字和述官司果】

成濬【字淸遠生甲子參奉績】

【孫】

金尙健【字生察訪時翕】

【子】

曺振夏【字公述】

李東彥【字而顯生丙寅東碩弟】

金南【一字一卿嘉善得禹孫】

權山厚【字載甫生丁卯護軍山峻弟】

【忠義衛】

權尙行【字義瞻生丙辰號松川】

【胤子忠翊衛】

丁喜說【字子弼應叔孫】

金兌義【字而肅訓導鐧子官察】

【訪】

丁惟聖【字德甫生甲寅參奉萬瑞】

【孫】

金南重【字雲卿生戊辰嘉善得禹】

【子】

曺光夏【字善承生壬午昌夏弟】

朴振韓【奉事夢呂孫】

權山甫【字相周生己巳忠義衛山】

【厚弟忠義衛】

權尙律【字景瞻生戊午號玩湖】

【忠翊衛尙行弟官護軍】

曺是周【字公伯】

金南爀【字赫卿生庚午號南窻嘉】

【善得禹孫】

曺漢弼【字賚予】

金宗孝【字行初】

李東元【字而幹時郁子官察訪】

曺士倬【字卓甫官察訪】

曺宋弼【字錫予】

楊時韑

金珏【字晦伯】

曺士傑【字傑甫】

金起溶【字士澄】

曺慶夏【字善伯】

金璟【字晦仲】

康熙十八年己未

權斗【衡字子仰生己卯副護軍山】

【峻子】

楊以【沂】

丁遇說【好說弟】

金玭【字晦叔生戊辰日柱孫】

丁以均【字平仲生己巳羅州人參】

【判夢祥后】

權機

成潤【字天一生庚午號普南】

【濬弟】

成爾松【字汝直生辛未號泥庵副】

【正勲曾孫】

權震衡【字子長生癸未華齋山重】

【子官副護軍】

李慶獻【字子獻】

金南寶【字寶卿嘉善得禹孫】

全以恬

朴起韓【字汝興奉事夢呂孫通政】

曺就夏【字仲述】

曺尙周

金㺾

金璡【字晦卿生甲戌日柱孫】

李東韺【字而輝生丙寅東碩弟】

曺昌夏【字繼善士俊子】

全亨吉

權濟衡【字子安生甲午忠義衛山】

【甫子】

金聲遠

李成春【字天章生丁丑東元子】

全亨樂

金宗柱【字生訓導知翕】

【孫】

楊以湜

曺興夏【字善述】

金鳴遠

金廈柱【字國擎察訪時翕孫】

楊以浹

丁彥衡【字仲魯生辛巳號夢亭惟】

【聖孫】

權審衡【字正卿生乙未忠義衛山】

【厚子】

全亨業

金南煜【字郁卿嘉善得禹孫】

金聲始

金碩柱【字察訪尙思子】

楊時宜

丁彥相【字仲瞻生癸未彥衡弟】

康熙六十年辛丑

權復衡【字子休生戊戌號義川官】

【副護軍濟衡弟】

金元柱【字丕擎華樓夢龜曾孫】

鄭啓周

楊以灝

楊以汶

曺世文

曺世彬【字平伯生乙酉察訪汝忠】

【子】

權益衡【字子謙生辛丑義川復衡】

【弟戊申義兵將】

權行九

曺基夏

權聖一【字生己巳參判應心】

李廷規【字元方生丙寅東彥子】

曺漢一

權成九

權泰一【字生己酉號春暎僉】

【正應箕玄孫贈將仕郞】

楊以演

丁敏道【字士行號南溪喜說子】

金聲彥

丁時格【字晦伯羅州人忠靖公應】

【斗后】

乾隆六年辛酉

楊時璨

朴啓韓【字汝光奉事夢呂孫】

金宇柱【字生訓導知翕】

【孫】

曺以夏

新寧鄕案下

戊寅六月日

權錫儀【字永仲生甲寅義川復衡】

【六世孫居甲峴】

成樂明【字致道生戊午爾松六世】

【孫居大川】

安琥鍊【字聲振生己未僉樞汝諧十一】

【世孫居梧洞】

成樂皥【字舜瑞生庚申濬七世】

【孫居花洞】

金奎煥【字明國生壬戌南赫八世】

【孫居生川】

權周洛【字文吾生壬戌義川復衡】

【七世孫居甲峴】

鄭鎭洪【字禹範生壬戌參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

權寧植【字聖大生壬戌副護軍震】

【衡八世孫居甲峴】

丁學庸【字完仲生壬戌以均七世】

【孫居孝里】

丁元祖【字敬章生癸亥喜說六世】

【孫居槐亭】

權羲洛【字元八生甲子義川復衡七世】

【孫居甲峴】

金履祿【字德三生甲子玭六世】

【孫居漢川】

權錫璊【字國都生乙丑聖一五世】

【孫居上楸】

金宅鎬【字象三生乙丑日柱十世】

【孫居漢川】

朴泰完【字希道生乙丑奉事璜】

【十二世孫居沙川】

安龜鍊【字泳根生丁卯僉樞汝諧】

【十一世孫居梧洞】

丁永夏【字錫祚生戊辰敏道七世】

【孫居槐亭】

金在厚【字德可生戊辰察訪時翕】

【八世孫居蓮溪】

金永鎬【字而可生戊辰察訪尙欽】

【九世孫居巖底】

丁斗夏【字成七生戊辰以植八世】

【孫居孝里】

金斗元【字英玉生戊辰荆瑞九世】

【孫居老方】

金履潤【字建祚生戊辰玭六世】

【孫居漢川】

鄭致千【字道仲生己巳參奉彥琛】

【十世孫居陵溪】

權重沔【字周京生庚午濟衡六世】

【孫參奉居甲峴】

金正鉉【字深源生庚午奉事夢黿】

【十世孫居巖底】

丁德翰【字華俊生庚午莪溪應琚】

【七世孫居孝里】

金熙峻【字益三生庚午玭七世】

【孫居漢川】

鄭鎭彥【字聖達生庚午雪川景禧】

【十一世孫居中里】

朴泰根【字文俊生庚午奉事璜】

【十二世孫居沙川】

丁基南【字極老生辛未敏道八世孫】

【居槐亭】

李根在【字允賢生辛未僉樞暘郁】

【十世孫居沙川】

安鶴鍊【字光吾生辛未僉樞汝諧】

【十一世孫居梧洞】

成樂璡【字應瑞生辛未濬七世】

【孫居花洞】

安希洛【字順協生辛未僉樞汝諧】

【十二世孫居梧洞】

成基祐【字景三生辛未爾松八世】

【孫居大川】

權廷洛【字正夫生壬申副護軍震】

【衡七世孫居甲峴】

權寧圭【字三叟生壬申周洛從子】

【居甲峴】

鄭鈺【字平執生壬申雪川景禧】

【十一世孫居生川】

權銖洛【字聖守生壬申泰一六世】

【孫居巖基】

金潤鉉【字成汝生癸酉察訪尙欽】

【八世孫居巖底】

鄭鎭性【字時範生癸酉參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

權寧國【字士咸生甲戌副護軍震】

【衡八世孫居甲峴】

成基煥【字明善生甲戌爾松八世】

【孫居大川】

金宅漣【字聖珍生甲戌玭八世】

【孫居漢川】

成基仁【字聖壽生乙亥爾松八世】

【孫居大川】

丁相七【字德規生乙亥彥衡六世孫】

【居新興】

權寧模【字而可生丙子義川復衡】

【八世孫居甲峴】

曺秉健【字聖實生丙子僉知航九】

【世孫居賢臯】

曺秉哲【字平中生丙子訓導艎】

【九世孫居月旨】

權寧玟【字亨淑生丙子護軍尙律】

【九世孫居鶴旨】

鄭淵奎【字成憲生丙子鎭洪從姪居陵溪】

權景洛【字益彥生丁丑泰一六世孫居巖基】

權泰熙【字敬文生戊寅廷洛從弟】

【居甲峴】

李炳禹【字明五生戊寅東碩八世】

【孫居沙川】

金鎭浩【字道吉生戊寅璡八世】

【孫居漢川】

李炳克【字章玉生戊寅東碩八世】

【孫居沙川】

李英在【字燦一生戊寅僉正時郁】

【十世孫居沙川】

權相右【字乃文生戊寅護軍尙律】

【九世孫居鶴旨】

丁基任【字重遠生己卯基南從弟】

【居槐亭】

成鳳慶【字舜九生己卯濬八世】

【孫居花洞】

李炳祚【字禹三生己卯東彥八世孫】

【居沙川】

丁學夏【字益三生己卯敏道七世孫】

【居槐亭】

丁學明【字敬瑞生己卯以均七世】

【孫居孝里】

權常洛【字武汝生己卯參判應平】

【十世孫居中里】

金錫濟【字九大生己卯日柱十一】

【世孫居漢川】

李碩熙【字亨中生己卯稼隱蘊秀】

【九世孫居新基】

成樂九【字舜則生庚辰潤七世】

【孫居花洞】

權忠洛【字周甫生庚辰副護軍尙】

【律八世孫居鶴旨】

權達植【字德浚生庚辰忠翊衛尙】

【行九世孫居鶴旨】

金鎭根【字成彥生庚辰璡八世】

【孫居漢川】

金大鉉【字羲瑞生辛巳察訪尙欽八世】

【孫居蓮溪】

曺秉泰【字穆汝生辛巳秉健弟居】

【賢皋】

金在烋【字源可生辛巳在厚弟居】

【蓮溪】

曺永煥【字應三生辛巳察訪汝忠】

【九世孫居孝旨】

丁學大【字敬珉生辛巳學明弟居】

【孝里】

成基升【字敬夫生辛巳爾松八世】

【孫居老方】

安潤鍊【字文善生辛巳鶴鍊從弟】

【居梧洞】

金潤鍾【字敬元生辛巳南赫十世】

【孫居生川】

權壽洛【字五兼生辛巳參判應平】

【十世孫居中里】

鄭鎭鎬【字周京生辛巳參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

權龜洛【字文善生辛巳參判應平】

【十世孫居中里】

成大潤【字明久生壬午爾松八世】

【孫居大川】

金贊鉉【字達元生壬午察訪尙欽】

【八世孫居蓮溪】

金錫鉉【字沅五生壬午察訪時翕】

【九世孫居德山】

金宅洪【字禹祥生壬午玭八世】

【孫居漢川】

權熙洛【字文伯生壬午龜洛從弟】

【居中里】

成滿慶【字泰若生癸未樂明從子】

【居大川】

鄭鎭穆【字文可生癸未雪川景禧】

【十世孫居生川】

丁基聖【字仁仲生癸未敏道八世】

【孫居槐亭】

金壽鉉【字德五生癸未察訪時翕】

【九世孫居德山】

金宅海【字允若生癸未玭八世】

【孫居漢川】

權規洛【字允正生甲申濟衡七世】

【孫居甲峴】

金準鉉【字應規生甲申察訪時翕】

【九世孫居蓮溪】

權寧世【字可顯生甲申寧模從弟】

【居甲峴】

鄭鎭坤【字賢慶生甲申參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

成基碩【字明玉生甲申基煥弟居】

【大川】

權寧台【字鳳汝生乙酉義川復衡】

【八世孫居甲峴】

金鍾植【字應遠生乙酉察訪尙欽】

【十世孫居巖底】

權寧出【字士善生乙酉副護軍尙】

【律九世孫居鶴旨】

李炳浩【字伊玉生乙酉僉樞暘郁】

【九世孫居沙川】

鄭鎭五【字應三生乙酉雪川景禧】

【十一世孫居梅山】

權東洛【字文夏生乙酉熙洛從弟】

【居中里】

曺善煥【字克秀生丙戌光夏八世】

【孫居孝旨】

金昌鉉【字而大生丙戌察訪尙欽】

【八世孫居蓮溪】

成基滎【字明進生丙戌爾松八世】

【孫居大川】

金仲熙【字道源生丙戌玭七世】

【孫居漢川】

安龍洛【字明彥生丙戌僉樞汝諧】

【十二世孫居梧洞】

鄭淵徹【字君憲生丙戌參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

丁元旭【字賢普生丁亥以植九世】

【孫居孝里】

金永璡【字成進生丁亥察訪尙欽】

【九世孫居蓮溪】

丁基銑【字祥五生丁亥敏道八世】

【孫居槐亭】

成基日【字明夫生丁亥基升弟居】

【老方】

丁基英【字致玉生丁亥敏道八世孫】

【居槐亭】

丁在鳳【字進五生丁亥喜說七世】

【孫居槐亭】

安軫洛【字明旭生丁亥僉樞汝諧】

【十二世孫居梧洞】

金聲峻【字振玉生丁亥玭七世】

【孫居漢川】

李秉鎬【字明叟生丁亥訓鍊院正】

【蘊秀十一世孫居雲山】

金齡澤【字庸執生戊子主簿荆瑞】

【十世孫居生川】

權寧柱【字極初生己丑義川復衡】

【八世孫居甲峴】

權寧雨【字舜祚生己丑護軍尙律】

【九世孫居鶴旨】

權浩植【字國明生己丑壽洛從子】

【居中里】

朴泰浩【字恭三生己丑泰根從弟】

【居沙川】

權寧滿【字璟五生庚寅義川復衡】

【八世孫居甲峴】

金秉鉉【字子庸生庚寅大鉉弟居】

【蓮溪】

曺喜元【字景重生庚寅汝信十世】

【孫居孝旨】

金永燮【字光五生庚寅察訪尙欽】

【九世孫居蓮溪】

李永在【字敬輔生庚寅成春八世】

【孫居沙川】

鄭鎭河【字希瑞生庚寅雪川景禧】

【十一世孫居沙川】

鄭淵鶴【字賢五生庚寅參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

金宅中【字允執生庚寅日柱十世】

【孫居漢川】

丁在球【字文珂生庚寅彥衡八世】

【孫居新興】

權寧達【字敬執生庚寅常洛從子】

【居中里】

金明峻【字榮水生庚寅玭七世】

【孫居漢川】

丁南鎭【字致三生庚寅舍昌寧時格】

【十世孫居蓮溪】

李祁鎬【字周慶生庚寅秉鎬弟居】

【雲山】

金尙峻【字文可生辛卯玭七世】

【孫居漢川】

權龍植【字元七生辛卯壽洛從子】

【居中里】

成舜慶【字君弼生壬辰潤八世】

【孫居花洞】

金相悳【字善卿生壬辰澍八世】

【孫居生川】

丁基炳【字永淑惟聖八世孫居新興】

丁學辰【字建中以植七世孫居孝里】

權泰旭【字明震生壬辰護軍尙律】

【八世孫居鶴旨】

權寧龍【字重執生壬辰參判應平】

【十一世孫居中里】

金永珀【字武伯生癸巳察訪尙欽】

【九世孫居蓮溪】

金滎煥【字明余生癸巳南赫八世】

【孫居生川】

丁基壽【字聖必生癸巳敏道八世】

【孫居槐亭】

安大洛【字周善生癸巳僉樞汝諧十二】

【世孫居梧洞】

鄭鎭沃【字盛執生癸巳雪川景禧】

【十一世孫居生川】

權重鍊【字吉叟生甲午參奉重沔】

【弟居甲峴】

金武鉉【字子卿生甲午贊鉉弟居】

【蓮溪】

金受鉉【字應天生甲午察訪尙欽】

【八世孫居蓮溪】

成基祜【字德賢生甲午爾松八世】

【孫居大川】

金澤鉉【字允一生甲午察訪時翕】

【九世孫居蓮溪】

安柄五【字行之生甲午僉樞汝諧十三】

【世孫居梧洞】

權泰煥【字致檢生甲午尙行十世】

【孫居鶴旨】

鄭淵斗【字賢八生乙未參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

權寧玉【字元五生乙未龍植弟居】

【中里】

李準鎬【字善甫生乙未訓鍊院正】

【蘊秀十一世孫居雲山】

李昶鎬【字晟初生乙未秉鎬從弟】

【居雲山】

成和鏞【字華瑞生丙申基煥從弟】

【居大川】

李鍾玉【字善夫生丙申成春九世】

【孫居沙川】

權重均【字平叔生丙申參奉重沔】

【弟居甲峴】

金庸澤【字文叔生丙申兌義八世】

【孫居生川】

權寧守【字敬五生丁酉護軍尙律】

【九世孫居鶴旨】

權五仁【字樂日生丁酉寧達從子】

【居中里】

李在福【字德兼生丁酉訓鍊院正】

【蘊秀十世孫居新基】

金圭澤【字敬執生丁酉齡澤從弟】

【居生川】

李在鈺【字賢寶生丁酉訓鍊院正】

【蘊秀十世孫居雲山】

權泰奭【字元卿生戊戌義川復衡】

【七世孫居甲峴】

權寧燦【字子明生戊戌廷洛從姪】

【居甲峴】

曺奎舜【字遇翊生戊戌察訪汝忠】

【十世孫居孝旨】

鄭鎭慶【字君七生戊戌參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

金萬洙【字進五生戊戌鐧八世】

【孫居生川】

安燾洛【字天可生戊戌僉樞汝諧】

【十二世孫居梧洞】

丁忠夏【字德順生戊戌應叔十世】

【孫居槐亭】

鄭相宇【字伯瑠生戊戌參奉彥琛】

【十三世孫居陵溪】

李在浩【字根宣生戊戌訓鍊院正】

【蘊秀十世孫居新基】

李楨鎬【字成玉生戊戌訓鍊院正】

【蘊秀十一世孫居雲山】

成在鏞【字文可生己亥爾松九世】

【孫居大川】

金廷佾【字基玉生己亥南赫九世】

【孫居生川】

權祥洛【字士淑生己亥參判應平】

【十世孫居中里】

權五義【字樂三生己亥五仁弟居】

【中里】

權五善【字德敏生庚子副護軍震】

【衡九世孫居甲峴】

金永兌【字明善生庚子察訪時翕】

【十世孫居德山】

安京洛【字舟汝生庚子僉樞汝諧】

【十二世孫居梧洞】

金河濟【字瑛元生庚子日柱十一】

【世孫居漢川】

鄭淵根【字舜五生庚子鎭洪從子】

【居陵溪】

李學鎬【字聖悅生庚子訓鍊院正】

【蘊秀十一世孫居雲山】

丁奎錫【字明序生庚子舍昌寧時格】

【九世孫居蓮溪】

朴璋植【字春慶生庚子奉事璜】

【十三世孫居沙川】

鄭淵坤【字德汝生辛丑參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

金九鉉【字剛叟生壬寅昌鉉弟居】

【蓮溪】

李得埰【字祺垠生壬寅東碩九世】

【孫居沙川】

李洵鎬【字明玉生壬寅秉鎬弟居】

【雲山】

朴文植【字應七生壬寅起韓七世】

【孫居沙川】

金乃鉉【字應文生癸卯準鉉弟居】

【蓮溪】

李祺鎬【字浩文生甲辰訓鍊院正蘊秀十一世】

【孫居新基】

李碩鎬【字大卿生甲辰訓鍊院正】

【蘊秀十一世孫居雲山】

權五相【字國弼生乙巳義川復衡】

【九世孫居甲峴】

權五潤【字德弼生丙午寧國從子】

【居甲峴】

金洛鉉【字鴻彥生丙午贊鉉弟居】

【蓮溪】

權五潤【字德弼生丙午寧國從子】

【居甲峴】

金洛鉉【字鴻彥生丙午贊鉉弟居】

【蓮溪】

金斗鎬【字星七生丙午鐧八世】

【孫居生川】

權五熙【字汝皥生丙午審衡九世】

【孫居甲峴】

金世鉉【字子顯生丙午秉鉉弟居】

【蓮溪】

鄭鎭守【字周伯生丙午參奉彥琛】

【十一世孫居陵溪】

鄭淵祐【字子珍生丙午參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

李源友【字德彥生丙午秉鎬從姪】

【居雲山】

權寧珪【字禹成生丁未錫儀從孫】

【居甲峴】

金龜鉉【字應瑞生丁未準鉉弟居】

【蓮溪】

金可鉉【字而瑞生丁未察訪尙欽】

【八世孫居蓮溪】

李奭鎬【字周輔生丁未秉鎬從弟】

【居雲山】

鄭淵勃【字德見生戊申淵根弟居】

【陵溪】

丁奎壽【字元一生戊申舍昌寧時格】

【九世孫居槐亭】

金永哲【字明可生己酉察訪時翕】

【十世孫居蓮溪】

鄭淵郁【字舜八生庚戌淵根弟居】

【陵溪】

權上洛【字養浩生辛亥聖一六世】

【孫居上楸】

成南慶【字善余生辛亥爾松七世】

【孫居大川】

鄭淵濶【字于景生壬子參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

鄭淵碩【字順益生壬子參奉彥琛】

【十二世孫居陵溪】

金重植【字遠可生癸丑察訪尙欽】

【十世孫居巖底】

曺奎鎭【字善明生甲寅世彬九世】

【孫居孝旨】

朴敬植【字敬夫生甲寅奉事璜】

【十三世孫居沙川】

朴仁植【字應五生甲寅根泰從弟】

【居沙川】

鄭光熙【字而鮮生乙卯雪川景禧】

【十四世孫居沙川】

金萬濟【字君慶生乙卯玭九世】

【孫居漢川】

李仁在【字德中生丙辰東彥九世】

【孫居沙川】

金永益【字子兼生丁巳察訪時翕】

【十世孫居蓮溪】

權五湜【字景桓生戊午副護軍尙】

【律十世孫居鶴旨】

金萬植【字錫祚生壬戌察訪尙欽】

【十世孫居蓮溪】

以上依舊案

李震夏【字敬長生庚戌驪州人龜】

【山君璠后居星谷】

尹相基【字進淑生己未坡平人縣】

【監仁后居德山】

張斗永【字景瑞生庚申忠莊公思】

【儉后居新里】

丁大秀【字華如生壬戌羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

丁祺燮【字衡淑生丙寅羅州人進】

【士興教孫居大里】

丁仁燮【字舜予生丁卯羅州人】

【觀察使夢吉后居大里】

丁禹燮【字道源生己巳羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

丁在燮【字璇七生庚午羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

金鍾演【字應五生卒未金寧人忠】

【毅公文起后居生川】

丁羲燮【字聖淑生辛未羅州人祺】

【燮從弟居大里】

張基漢【字士洪生壬申仁同人僉】

【使命虎后居花亭】

尹鳳玉【字文賢生癸酉相基從子】

【居德巖】

朴宰幹【字乃現生癸酉密陽人】

【忠貞公審問后居沙川】

丁泰燮【字元瑞生戊寅羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

尹鎭玉【字文瑞生己卯鳳玉弟居】

【德巖】

張太永【字明可生己卯仁同人判】

【官汝載后居花亭】

韓宗武【字應天生己卯淸州人夷】

【襄公明溍后居武巖】

朴彩幹【字亨魯生己卯密陽人忠】

【貞公審問后居生川】

李源植【字德明生壬午驪州人龜】

【山君璠后居星谷】

張斗奉【字應三生壬午仁同人參】

【奉四維后居花亭】

金鍾一【字應三生壬午金寧人忠】

【毅公文起后居生川】

朴錫幹【字德和生甲申密陽人忠】

【貞公審問后居生川】

尹慶玉【字明善生乙酉坡平人縣】

【監仁后居德巖】

金鍾祿【字聲振生乙酉金寧人忠】

【毅公文起后居生川】

都相玟【字成玉生丙戌星州人判】

【官以俞后居佳川】

尹煥玉【字致文生丁亥坡平人縣】

【監仁后居德巖】

丁奎運【字五鉉生丁亥羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

張永起【字周賢生戊子仁同人僉】

【使命虎后居花亭】

都成浩【字明淑生庚寅星州人判】

【官以俞后居佳泉】

都畿浩【字成瓚生庚寅星州人判】

【官以俞后居花城】

張斗容【字敬敷生庚寅仁同人僉】

【使命虎后居花亭】

張洛騏【字應夏生壬辰順天人進】

【士晋奎曾孫居新里】

金鍾玉【字應八生壬辰金寧人忠】

【毅公文起后居生川】

都相重【字成元生甲午星州人判】

【官以俞后居佳泉】

李熙教【字學汝生丙申驪州人龜】

【山君璠后居星谷】

朴禹幹【字明洙生丙申密陽人忠】

【貞公審問后居生川】

丁斗鎭【字聖建生戊戌羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

都相建【字聖鶴生庚子星州人判】

【官以俞后居佳泉】

丁昌鎭【字武一生壬寅羅州人觀】

【察使夢吉后居大里】

朴晩院【字士仲生乙巳奉事璜】

【十五世孫居柳川】

張洛球【字孟元生乙巳順天人忠】

【莊公思儉后居新里】

張楨鎬【字武顯生己未仁同人判】

【官汝載后居花亭】

以上辛丑追案

金鼎錫【字文瑞生乙丑慶州人農】

【隱緘后居新基】

金炳斗【字聲五生己巳慶州人農隱】

【緘后居新基】

河永鎬【字而道生壬申晋州人文】

【孝公演后居新寧】

河己朱【字元杓生壬申晋州人文】

【孝公演后居新寧】

趙鏞文【字應三生丙子咸安人貞】

【節公旅后居富山】

河萬守【字致玉生丙子晋州人文】

【孝公演后居新寧】

林綠洙【字士彥生戊寅醴泉人襄】

【平公自蕃后居新基】

河明潤【字克峻生戊寅晋州人文】

【孝公演后居新寧】

河龍洙【字順五生戊寅晋州人文】

【孝公演后居新寧】

河大錫【字善一生己卯晋州人文】

【孝公演后居新寧】

李廷植【字順源生庚辰驪州人文】

【靖公璠后居梅山】

黃鎭坤【字善五生庚辰平海人錦】

【溪俊艮后居月谷】

高聖煥【字誠濟生壬午濟州人萬】

【戶碩仝后居梨洞】

林鶴洙【字鎭益生壬午醴泉人襄】

【平君自蕃后居新基】

高在元【字元淑生壬午濟州人萬】

【戶碩仝后居梨洞】

文永燮【字士眞生壬午南平人宣】

【傳興範后居蘇逸】

朴相奎【字寄玉生甲申密陽人左】

【參贊鬱仁后居論谷】

林柄植【字鎭洙生甲申醴泉人襄】

【平公自蕃后居新基】

李圭泰【字德化生乙酉月城人副】

【正湖后居蓮亭】

金基郁【字致雲生丙戌慶州人農】

【隱緘后居新基】

文永昌【字武景生丙戌南平人宣】

【傳興範后居蘇逸】

趙鏞元【字德七生丁亥咸安人貞】

【節公旅后居富山】

河德守【字明淑生丁亥晋州人文】

【孝公演后居新寧】

河德允【字辰彥生戊子晋州人文】

【孝公演后居新寧】

朴鎔淳【字景伯生丁亥密陽人左】

【參贊鬱仁后居論谷】

朴錫奎【字賢玉生戊子密陽人左】

【參贊鬱仁后居論谷】

林滿洙【字誠老生己丑醴泉人襄】

【平公自蕃后居新基】

趙鏞達【字明淑生庚寅咸安人貞】

【節公旅后居富山】

朴鎔達【字子玄生庚寅密陽人左】

【參贊鬱仁后居論谷】

金聲根【字振餘生壬辰慶州人通】

【訓應國后居琴湖】

趙鏞洪【字在洪生壬辰咸安人貞】

【節公旅后居富山】

河萬述【字生癸巳晋州人文】

【孝公演后居新寧】

文學穆【字泰弼生甲午南平人宣】

【傳興範后居蘇逸】

河漢柱【字龍柱生乙未晋州人文】

【孝公演后居新寧】

金基赫【字相善生戊戌慶州人農】

【隱緘后居新基】

河海水【字明淑生戊戌晋州人文】

【孝公演后居新寧】

河命安【字永秀生甲辰晋州人文】

【孝公演后居新寧】

趙局濟【字聲遠生己酉咸安人貞】

【節公旅后居當山】

趙鏞皓【字元皓生壬子咸安人貞】

【節公旅后居富山】

跋

子朱子嘗賢呂藍田

鄕約採入於小學篇

中而我東己卯羣賢

取以行之於一國退

陶先生又爲之損益

之以爲勸懲之要領

古君子化民成俗之

意深且切矣吾鄕鄕

案自宣祖丁酉至

英考辛酉而止文

獻無徵姑未詳當時

廢興之由而其散出

於諸家之藏者非但

敗紙爛草不足徵信

於來後詳略不同取

捨各異識者多恨之

往在辛丑鄕父老爲

是之慨將續修舊約

而巧値世故殆未能

廣吁可惜也見今天

綱斁絕人心渙散鄕

無善俗世乏良材粗

可以挽回世道收拾

鄕規者莫此若也倘

或遷稽過時則窃恐

後之視今猶今之視

昔也如余鹵蔑無似

安能當是役而鄕責

鄭重亦推辭他不

得遂與族叔寧滿氏

戚丈金秉鉉氏合商

編摩正門戶而增間

架付之手民以成一

部敦案其於勸德業

交禮俗規過失之方

或有小補而自好者

能觀過而知仁也歟

己卯榴花節下澣

安東權五煥謹跋

新寧鄕案任事錄

都都監幼學金奎煥

都監鄭鎭洪

權錫璊

校正有司幼學金準鉉

丁元旭

權寧雨

整單幼學成樂九