[내용 및 특징]

1911년 慶尙北道淸道郡의 淸道鄕校에서 간행한 향안이다. 20세기 초반에 간행되었으나 수록된 인물은 1599년부터 1700년까지 淸道郡 留鄕所에서 활동하였던 鄕員들의 명단을 수록하고 있다. 원래 향안은 조선시대 지방자치 행정기구인 유향소의 구성원 명단으로, 당시 재지사족들은 향안 입록을 배타적으로 운영해 나감으로써 재지사족 중심의 향촌지배 질서 유지를 위한 수단으로 활용하였다. 그러나 이러한 향안은 17세기 중반 이후 사회,경제적 따른 봉건질서에 붕괴와 複雜多技한 향촌사회의 갈등에 따라 중단되거나 폐치되는 경우가 많았다. 이에 따라 청도 지역에서도 18세기부터 사실상 향안 작성이 폐치되었던 것이다. 따라서 본 자료는 기존의 전통적인 향안 간행과는 성격을 달리한다. 즉 종전의 향안이 고을 내 사족으로서의 사회적 지위를 담보하기 위해 작성되었던 것이라면, 1911년에 간행된 본 자료는 해당 입록자의 후손들이 과거 선조들의 향촌 내 위치를 재확인함으로써, 신분제가 붕괴된 20세기 초반 전통적인 재지사족 가문임을 확인함과 동시에 이를 통한 일족 간 결속력 강화의 목적을 가지고 있는 것으로 생각 할 수 있다.

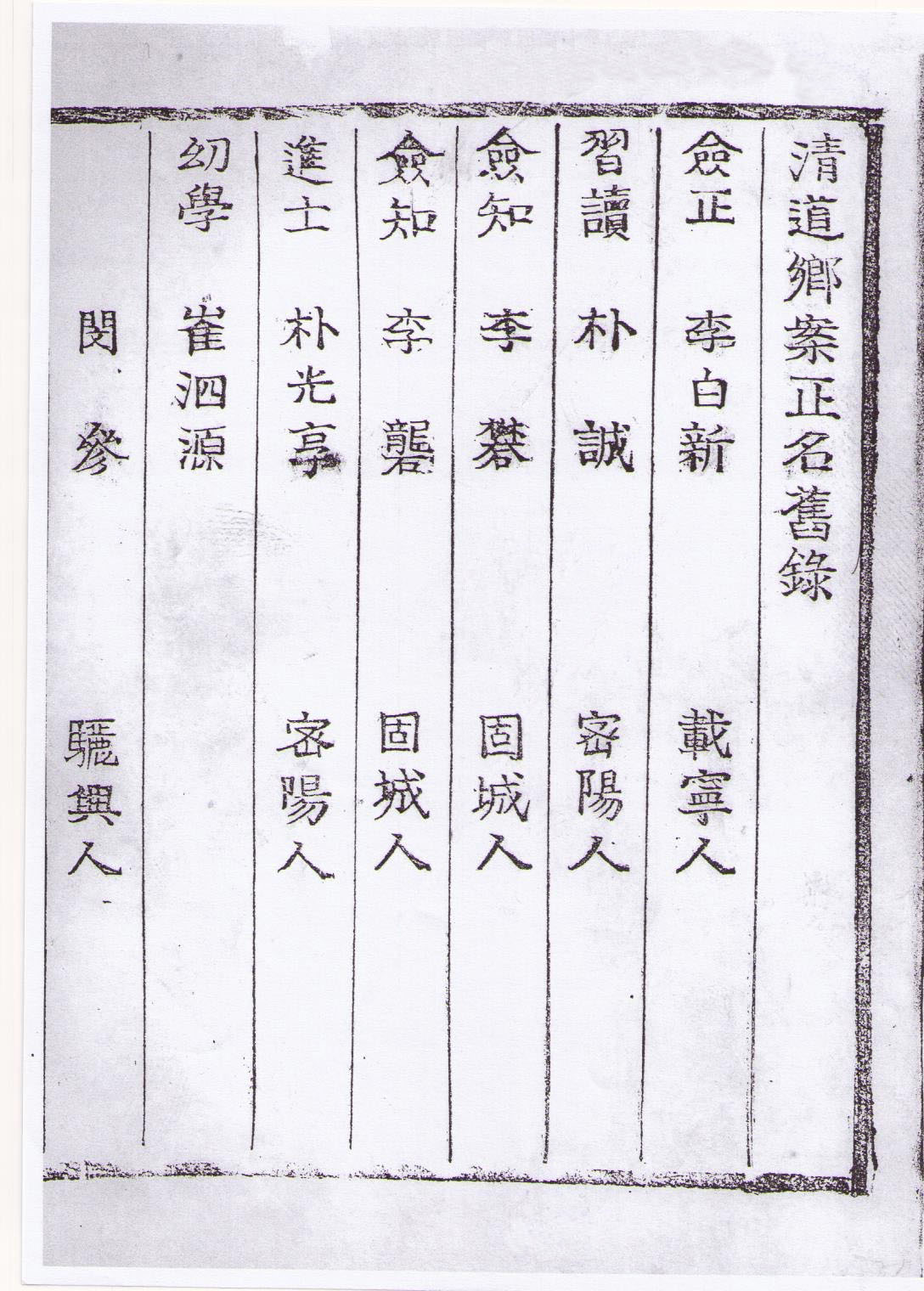

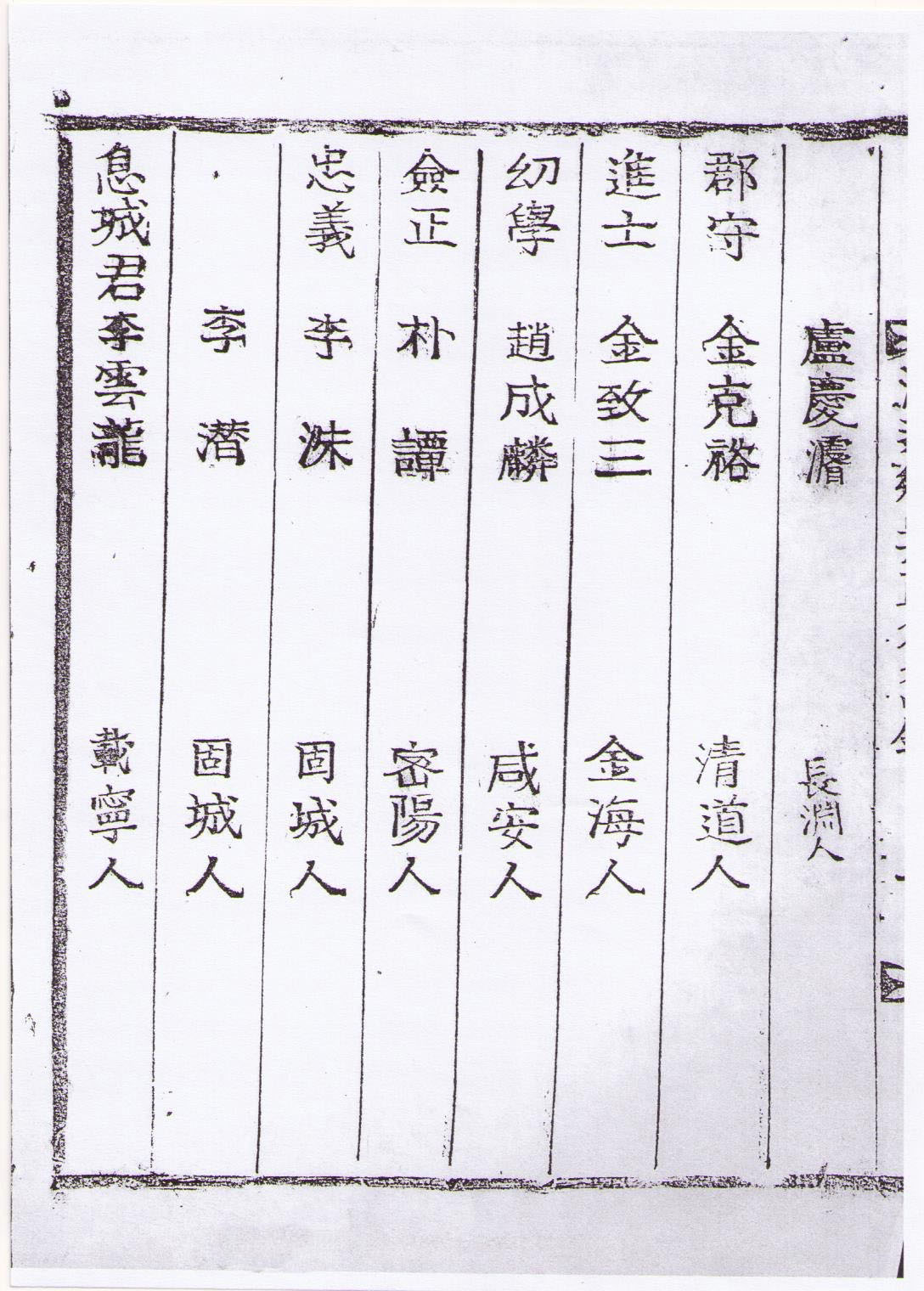

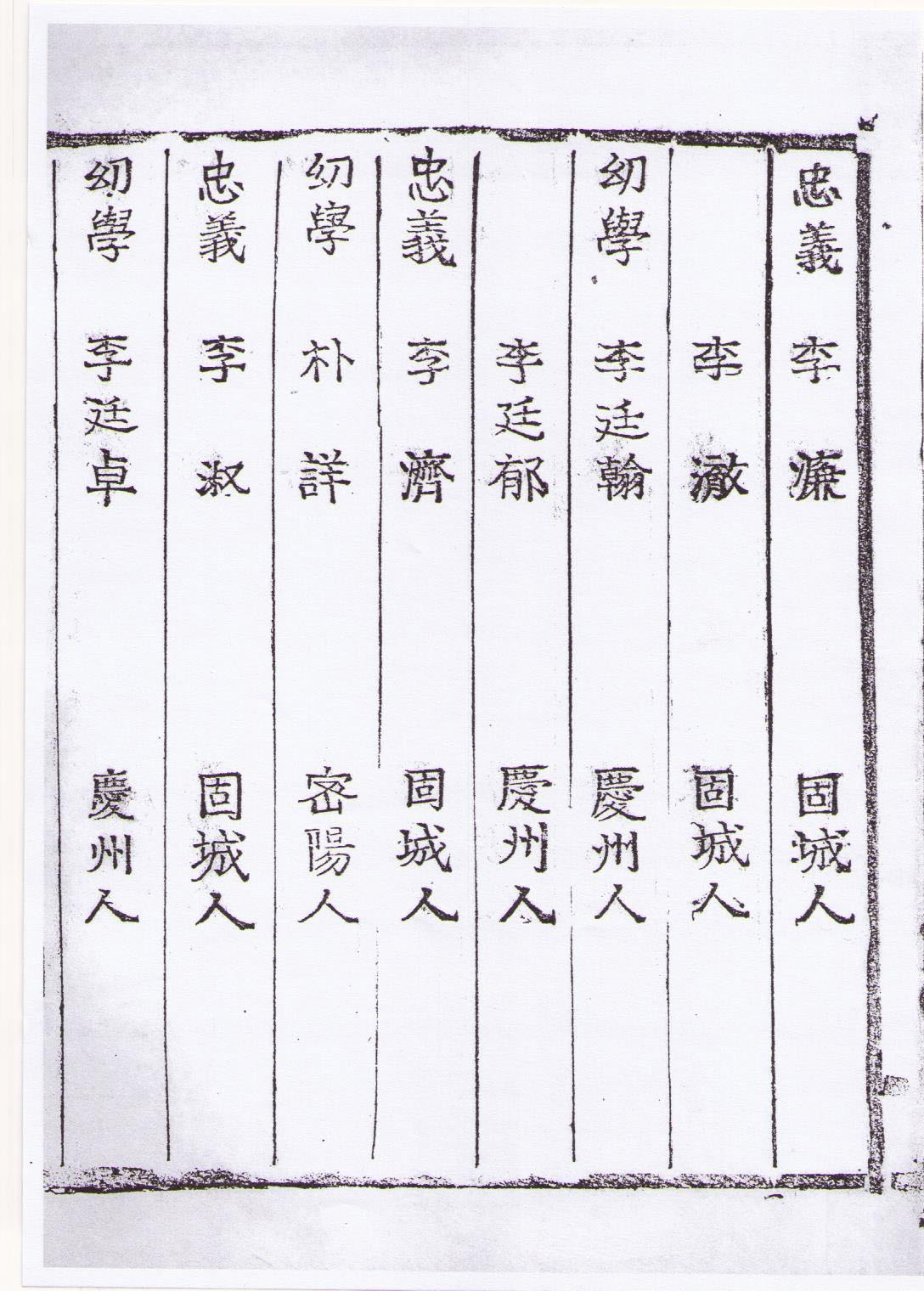

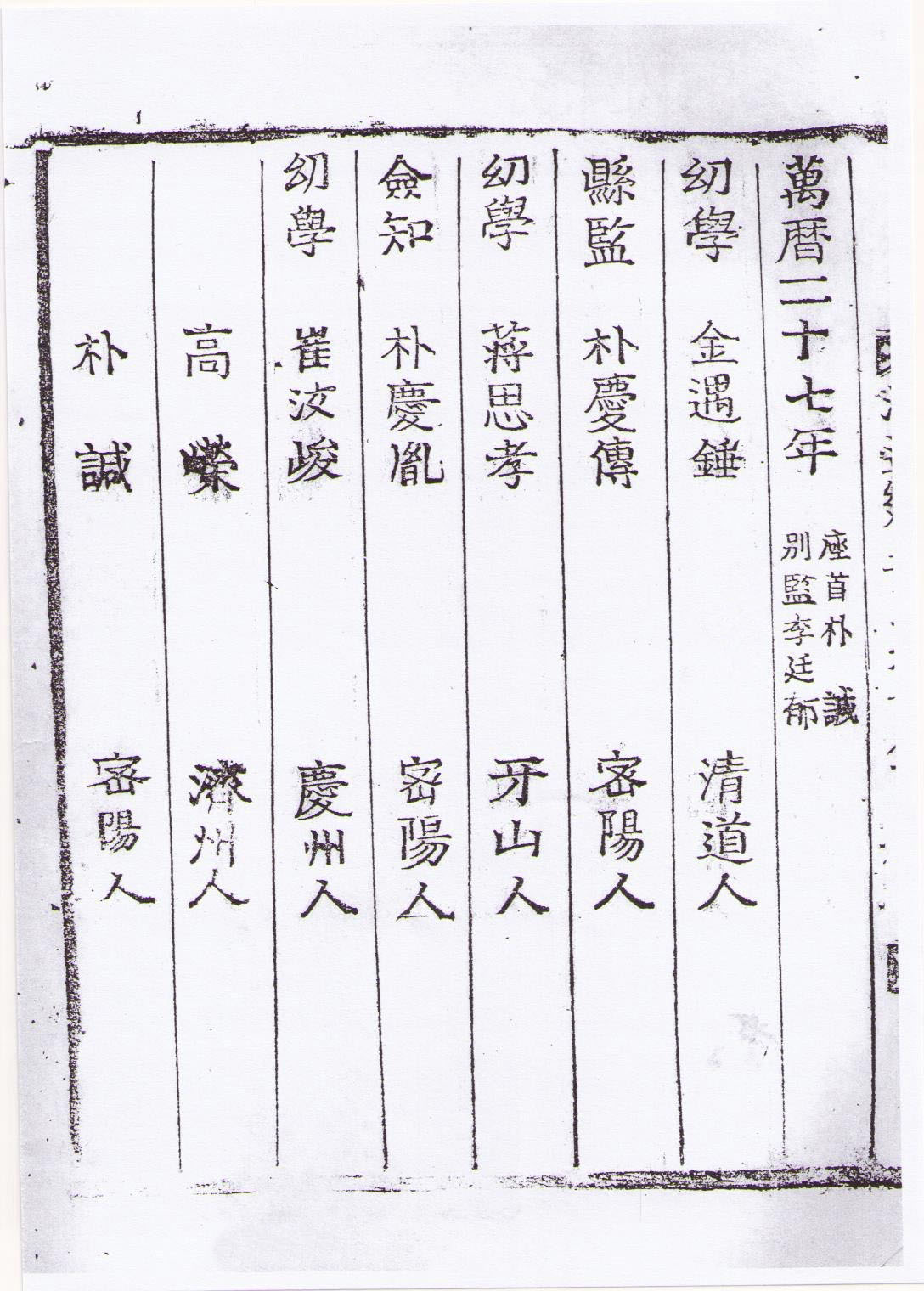

본 자료는 크게 「淸道鄕案正名舊錄」과 「淸道鄕案正名錄」 두 부분으로 이루어져 있으며, 「청도향안정명록」 앞뒤로는 향안 작성 경위와 의의를 언급한 誌를 수록해 놓았다. 향촌 질서의 변화에 따라 각각 ‘舊錄’과 ‘正名錄’이라는 이름으로 향안을 작성하였던 것인데, 본 자료가 엮이면서 예전에 있었던 자료를 가급적 그대로 수록하기 위해 명단이 겹치는 부분이 있음에도 불구하고 두 가지를 함께 수록하였던 것으로 여겨진다. 기재된 양식은 동일한데 먼저 입록자의 관직과 직역 등을 기재하고, 이어 성명과 본관을 수록해 놓았다.

「청도향안정명구록」은 1599년부터 1657년까지 11회에 걸쳐 모두 180명의 명단을 수록하고 있다. 입록자 성명을 먼저 기재 한 뒤 말미에는 입록된 시기와 임원인 座首와 別監의 성명 또는 성씨를 함께 기재해 놓았다. 최초 입록은 萬曆 27년(1599)에 이루어졌다. 그런데 1599년은 임진왜란이 종식된 이듬해로 전란 이전의 입록자는 본 자료에서 수록되어 있지 않다. 1541년 청도의 사족 朴鸞에 의해 제정된 鄕規가 있어 늦어도 16세기 중반 이전에 향안에 작성되었던 것으로 생각되나 전란 이전의 명단을 본 자료에서는 수록하지 않고 있다. 다른 고을과는 달리 자료의 소실로 전란 후 향안 중수가 이루어지지 못한 것으로 추정된다.

가장 앞선 입록 기록은 1599년으로 23명이 등재되어 있다. 성관별로는 固城李氏 8명, 密陽朴氏 4명, 慶州李氏 3명, 載寧李氏 2명이며, 淸道金氏, 金海金氏, 長淵盧氏, 驪興閔氏, 咸安趙氏, 그리고 본관 미상의 崔氏 각 1명이 확인된다. 좌수와 별감은 1599년에 입록된 朴誠과 李廷郁으로 나타나 있다. 두 번째 입록은 만력 28년(1600)에 이루어졌다. 이때 밀양박씨 4명과 청도김씨, 김해김씨, 義興芮氏, 고성이씨, 全義李氏, 牙山蔣氏, 慶州崔氏 각 1명 등 모두 11명이 입록된 것으로 확인되며, 좌수와 별감은 각각 李洙와 박성이다. 세 번째 입록은 만력 37년(1609)으로 밀양박씨 7명, 고성이씨 2명이며, 여흥민씨, 竹山朴氏, 재령이씨, 경주이씨 각 1명으로 모두 13명이 입록되어 있다. 좌수는 이름 없이 崔로만 기재되어 있고, 별감은 李氏가 2명이다. 네 번째 입록은 만력 38년(1610)에 이루어졌으며 의흥예씨 1명, 原州元氏 1명만 입록되어 있다. 좌수는 박씨이고 별감은 예씨와 이씨이다. 다섯 번째 입록은 만력 42년(1614)에 있었는데 밀양박씨 3명, 玄風郭氏 2명과 고성이씨, 夏山張氏 1명, 경주최씨 1명 등 모두 8명이 입록되어 있으며, 좌수는 박씨, 별감은 박씨와 이씨 2명이었다. 여섯 번째 입록은 만력 45년(1617)에 있었으며 김해김씨, 高靈金氏, 岐城潘氏 각 1명씩을 수록하고 있다. 당시 좌수는 이씨, 별감은 2명으로 모두 박씨였다. 일곱 번째 입록은 天啓 7년(1627)에 이루어졌다. 경주이씨 4명, 고성이씨와 밀양박씨 각 3명과 제주고씨 1명 등 총 11명을 수록하고 있다. 좌수는 李廷卓이며, 별감은 崔嶂과 李漑이다. 여덟 번째 입록은 乙酉年(1645)에 이루어졌는데, 「청도향안정명구록」에서 최대 규모인 50명이 입록되어 있다. 성관별로는 고성이씨 17명, 밀양박씨 16명, 경주이씨와 경주최씨 각 3명, 의흥예씨와 재령이씨 각 2명, 청도김씨, 김해김씨, 義城金氏, 기성반씨, 密陽孫氏, 원주원씨, 전의이씨 각 1명 순이다. 당시 좌수는 李稑, 별감은 李珉과 朴東貞이 맡고 있었다. 아홉 번째 입록은 辛卯年(1651)에 이루어졌으며, 밀양박씨 5명, 고성이씨 4명, 의흥예씨 2명, 기성반씨와 安東孫氏 각 1명 순으로 모두 13명이 입록되었다. 이때의 좌수는 朴東惟, 별감은 1645년과 마찬가지로 박동정과 이민이었다. 열 번째 입록은 乙未年(1655)에 이루어졌다. 모두 23명이 입록되었는데 밀양박씨 9명, 경주이씨 3명, 의흥예씨 2명과 본관 불명의 孫氏 2명, 현풍곽씨, 청도김씨, 김해김씨, 의성김씨, 원주원씨, 고성이씨, 경주최씨 각 1명 순으로 기재되어 있다. 당시 좌수는 朴東悌, 별감은 金鐵堅과 李光弼이었다. 마지막 열 한번째 입록은 丁酉年(1657)에 있었는데 고성이씨 8명, 밀양박씨 7명, 현풍곽씨 2명, 청도김씨, 김해김씨, 고령김씨, 전의이씨, 하산장씨 각 1명 순으로 모두 22명을 입록하고 있다. 그리고 이때의 좌수는 朴東老, 별감은 孫樹䉨와 朴東傅로 나타난다.

이상 「청도향안정명구록」에 등재된 180명 중 「청도향안정명록」의 첫 번째 기록인 辛丑年(1661)년 좌목과 동일하게 입록된 인물은 모두 87명인 것으로 확인된다. 이들은 「청도향안정명구록」의 1627년 좌목부터 확인되는 인물들이다. 한편, 등재 인물의 성관을 순서대로 나열하면 밀양박씨 58명, 고성이씨 46명, 경주이씨 14명, 의흥예씨 8명, 현풍곽씨, 청도김씨, 김해김씨, 재령이씨 각 5명, 기성반씨, 원주원씨, 전의이씨 각 3명 제주고씨, 고령김씨, 의성김씨, 여흥민씨, 하산장씨 각 2명, 장연노씨, 죽산박씨, 밀양손씨, 안동손씨, 아산장씨, 함안조씨 각 1명과 본관불명 성씨 3명으로 확인된다. 성관의 비중으로 보아 청도 지역에서 밀양박씨의 족세가 매우 강했음을 알 수 있다. 이 가문은 16세기 이래 청도 지역의 대표적인 사림 가문으로 자리 잡고 있었다.

입록자의 관직과 직역 등을 살펴보았을 때 가장 높은 비중을 차지하는 것은 단연 幼學이나 시기적으로 비중은 약간씩 차이가 난다. 180명 입록자 중 유학은 90명으로 50%를 차지하고 있는데, 그 비중을 입록 시기별로 나누어 보면 1599년 30%, 1600년 64%, 1609년 23%, 1610년 50%, 1614년 75%, 1617년 25%, 1627년 45%, 1645년 40%, 1651년 62%, 1655년 83%, 1657년 59%이다. 굴곡은 있으나 전반적으로 17세기 중반에 가까워질수록 유학이 비중이 높아지는 것으로 확인된다. 비록 고위관직을 역임한 인물은 좌목에서 확인되지 않지만, 17세기 초반까지만 하더라도 임란공신에 녹훈되거나 지방관과 무관직을 역임했던 인물들이 입록되어 있으며 명예직과 忠義衛와 같은 병종 등 다양한 관직과 직역 등이 나타났지만, 후기로 갈수록 유학의 비중이 높아지고 있는 것이다. 이는 17세기 전반 중앙정권의 벌열화가 고착화되면서 지방 사림의 중앙 진출이 어려워지던 당시의 정치 상황과 맞물려서 나타난 현상으로 이해된다.

「청도향안정명구록」에 이어 수록된 「청도향안정명록」에는 두 편의 誌가 수록되어 있다. 앞선 誌는 1661년 朴東孝에 의해 작성된 것으로 「청도향안정명록」 서두에 수록되어 있으며, 「청도향안정명록」이 작성되는 경위와 의의를 간략히 소개해 놓았다. 찬자인 박동효는 「청도향안정명구록」의 만력 45년(1617) 좌목과 「청도향안정명록」의 辛丑年(1661) 좌목에 수록되어 있는 인물이다. 誌에 따르면 榮川李候가 재임한지 5년이 되던 해 여름, 향중에서 별회를 열어 새로운 입록자들에 대한 좌목을 작성하고 이를 보관하게 되었다고 한다. 榮川李候는 당시 淸道郡守를 역임했던 李燦漢으로 1656년부터 1661년까지 5년간 재임했었다. 그리고 좌목의 구성은 ‘在世之員’의 원칙에 따라 작성했다고 나타나 있다. 「청도향안정명구록」에 입록된 인물 중 1661년 당시 생존하고 있던 자들만 추려 내어 새롭게 좌목을 만들었는데 그것이 바로 誌 바로 다음에 수록된 신축년(1661)의 좌목인 것이다. 이러한 이유 때문에 신축년 좌목에는 「청도향안정명구록」과 중복된 인물들이 입록되어 있는 것이다. 이어 誌의 말미에는 당시 좌수였던 李球의 노고로 이러한 작업이 이루어졌음을 밝히고 있다.

「청도향안정명록」에는 세 가지의 좌목이 있다. 첫 번째 좌목은 신축년의 것으로 「청도향안정명구록」 입록자 중 당시 생존해 있던 인물과 그 사이에 새롭게 입록된 인물을 함께 나열한 것이다. 모두 114명이 입록되어 있는데 이를 성관 별로 나열하면 밀양박씨 48명, 고성이씨 27명, 경주이씨 9명, 의흥예씨 5명, 김해김씨 4명이며, 현풍곽씨, 청도김씨, 경주최씨, 성관 불명의 손씨가 각 3명, 의성김씨, 원주원씨, 전의이씨 각 2명, 고령김씨, 기성반씨, 안동손씨, 하산장씨 각 1명 순이다. 114명 중 「청도향안정명구록」과 중복되어 입록된 인물은 모두 87명이다. 신축년 좌목에 새로 입록된 인물은 27명으로 이를 다시 성관별로 살펴보면 밀양박씨 14명, 고성이씨 7명, 김해김씨 2명, 현풍곽씨, 의흥예씨, 재령이씨, 경주이씨 각 1명으로 나타난다. 밀양박씨의 영향력이 매우 높아지고 있음을 알 수 있다. 그리고 신축년 좌목 작성 당시의 좌수는 이구, 별감은 朴自章과 朴衛漢이었던 것으로 나타난다. 두 번째 좌목은 癸酉年(1693) 2월 6일 것으로 46명이 입록되어 있다. 성관별로는 밀양박씨 16명, 고성이씨 11명, 김해김씨 4명, 의흥예씨 3명, 현풍곽씨, 고령김씨, 재령이씨 각 2명, 청도김씨, 의성김씨, 안동손씨, 경주이씨, 경주최씨, 본관 불명의 김씨 각 1명으로 나타난다. 당시 좌수는 李瑢, 별감은 芮碩薰과 朴瑞漢이다. 마지막 세 번째 좌목은 庚辰年(1700) 2월 3일 것으로 53명이 입록되었다. 성관별로는 고성이씨 15명, 밀양박씨 13명, 의흥예씨 7명, 재령이씨 5명, 청도김씨 4명, 김해김씨 2명, 고령김씨, 죽산박씨, 밀양손씨, 안동손씨, 원주원씨, 하산장씨, 본관 불명의 이씨 각 1명으로 나타난다. 당시 좌수는 예석훈, 별감은 李光時로 기재되어 있다.

이상 「청도향안정명록」에 기재된 213명을 다시 성관별로 분류하면 본관 불명 5명을 제외하고 밀양박씨 75명, 고성이씨 53명, 의흥예씨 15명, 김해김씨, 경주이씨 각 10명, 청도김씨, 재령이씨 각 8명, 현풍곽씨 5명, 고령김씨, 경주최씨 각 4명, 의성김씨, 원주원씨 각 3명, 기성반씨, 안동손씨, 전의이씨, 하산장씨 각 2명, 죽산박씨, 밀양손씨 각 1명 순으로 나타난다. 「청도향안정명구록」과 비교하면 밀양박씨와 고성이씨의 비중이 여전히 강함을 알 수 있으며, 김해김씨와 의흥예씨의 비중 또한 전과 비해 상대적으로 높게 나타난다. 한편 참여 가문의 수는 이전에 비해 상대적으로 줄어들고 있다. 17세기 전반에 입록되었던 제주고씨, 장연노씨, 여흥민씨, 아산장씨, 함안조씨 등 다섯 가문은 「청도향안정명록」에는 확인되지 않고 있다. 17세기 후반 청도 지역 재지사족의 족세에 약간의 변화가 생김을 확인 할 수 있다.

「청도향안정명록」 입록자의 관직 및 직역 역시 이전과 마찬가지로 幼學의 점유율이 높게 나타난다. 총 213명 가운데 169명이 유학으로 79%의 점유율을 보이고 있다. 이를 다시 세분하면 1661년 좌목에 72명으로 63%이고, 1693년과 1700년 좌목에서는 각각 1명을 제외하고 모두 유학으로 98%의 비중을 차지하는 것으로 확인된다. 중앙정권의 벌열화가 심화되면서 관직 진출자가 거의 나타나지 않고 있는 것이며, 17세기 후반으로 갈수록 더욱 두드러지게 나타나는 현상이었다.

「청도향안정명록」의 말미에는 壬辰(1712) 7월 1일에 작성한 誌가 수록되어 있는데, 찬자인 李光節은 1693년의 좌목에서 확인 할 수 있다. 이광절의 誌에서는 본 향안 작성의 의의가 간략히 언급되어 있다. 이에 따르면 향안은 곧 先父老의 이름을 바르게 기록하는 것임을 전제해 놓았다. 그리고 이를 잘 보관하는 것이 그 자제들의 의무라고 하였다. 더구나 지금 풍속이 어지러워져 예전 같지 않기에 이를 바로잡기 위해서는 더욱 향안의 바른 기록과 보존이 필요하다고 주장하고 있는 것이다. 이어 자료의 가장 말미에는 辛亥(1911) 9월 본 자료가 간행되었다는 刊記가 기재되어 있다.

[자료적 가치]

조선시대 鄕案 작성의 추이와 임진왜란 이후 경상도청도 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향안은 조선중기 이후 재지사족들 중심의 향촌지배질서 유지의 수단으로 활용되었다. 배타적인 향안 작성을 통해 사족들은 지방자치행정 기구인 留鄕所 운영을 주도해 나갔던 것이다. 그러나 이러한 향안은 임진왜란을 겪는 동안 대부분 소실되고 마는 것이 일반적인 추세였다. 청도 역시 왜란으로 이전 향안이 소실된 것으로 생각된다. 「청도향안정명구록」과 「청도향안정명록」은 모두 전란 이후에 작성된 것이나, 17세기 이전의 향안 입록자는 수록하지 않고 있다. 전란으로 피폐해진 향촌사회와 재지사족 중심의 향촌지배질서를 재확립하기 위해 청도에서도 새로운 향안 작성이 이루어졌으나, 전란으로 유실된 자료를 상고할 수 없기에 본 자료에는 이후의 입록자만 수록한 것이다.

「청도향안정명구록」과 「청도향안정명록」은 각각 17세기 전반기와 후반기 입록자를 수록하고 있어, 이 시기 청도 지역 향촌 주도 세력의 동향을 살펴 볼 수가 있다. 전반적으로 청도는 토성 보다는 이주한 재지사족의 세가 강한 고을이었다. 청도의 토성으로는 申, 金, 白, 李, 曺氏가 있는 것으로 알려져 있으나, 본 자료에서는 金氏만 확인되고 있다. 입록자도 10여 명에 불과해 본관지에서의 족세 역시 그리 강한 편이 아니었다. 이와는 반대로 밀양박씨, 고성이씨, 경주이씨, 의흥예씨, 재령이씨, 김해김씨 등 이주 성씨의 족세가 강한 것으로 나타난다. 이들 가문은 17세기 이전 혼인과 복거 등을 통해 청도에 이거한 사족 가문이었는데, 이들이 부각되기 시작한 것은 16세기 전후 士林의 형성과 맥을 같이한다. 김해김씨 출신의 金馹孫은 무오사화 당시 대표적인 사림으로 피화를 당했던 인물이며, 16세기 전반기 활약한 밀양박씨의 朴河淡과 朴河澄 등도 청도 지역 사림 세력의 형성에 큰 역할을 했던 인물이다. 본 향안에 입록된 인물들은 이들의 후손이거나, 혼인 등을 통해 중첩된 인척관계를 맺은 가문으로 16세기 사림의 전통을 계승하고 있는 가문 출신인 것이다.