[내용 및 특징]

지금의 慶尙北道寧海郡에 편입된 仁良里는 일제시대 초기까지 寧海府 또는 寧海郡에 소속되었던 洞里로 여러 사족 가문이 세거하고 있는 곳으로 유명하다. 이 지역에서도 조선중기 이래 동리 단위의 향약인 洞約이 시행되어 왔던 것으로 여겨지는데, 본 자료는 이러한 전통을 계승하여 한 동안 중단되었던 동약을 새롭게 제정하고 그 序文과 洞規, 座目을 ‘洞案續錄’이라는 제목으로 엮어 놓은 것이다. 1908년에 작성된 서문이 가장 앞에 수록되어 있는 까닭에 본 자료도 이 해에 작성된 것으로 생각된다.

隆熙後戊辰(1908) 春暮節에 작성된 서문에는 인량리에서 실시된 동약의 오랜 전통과 새롭게 동약을 결성하게 되는 경위가 간략하게 언급되어 있다. 먼저 서문에서는 인량리가 文獻이 오랜 된 동리이며, 異姓이 서로 섞여 산 이래 相求相睦하는 전통이 유지되어 先王의 遺風이 남아 있음을 자부하였다. 그리고 그 이유를 동약의 오랜 전통에서 찾고 있다. 300~400년 간 동약이 실시되었고, 그 구성원 명부인 洞案에는 각 가문의 선조들의 姓諱와 규약인 절목이 기재되어 있으며, 아울러 그 동안은 창설될 당시의 것과 훗날 續修한 것도 전해지고 있다고 하였다. 인량리에서의 동약이 조선중기 이래 오랜 기간 운영되었음을 알 수 있다. 그러나 인량리의 동약은 辛巳年(1881년으로 추정) 이래로 여러 父老들이 사망하는 바람에 40년 동안 중단되었기에, 금년 봄 古家의 여러 後嗣들이 모여 동약의 續修를 논의했다고 한다. 인량리에서 실시되었던 舊案이 옛적 同井, 즉 井田制와 향약의 아름다운 규정에 의거하여 창설되고 續修했던 것이니, 선조의 뜻을 계승해 새로운 續修를 논의하게 된 것이다. 이에 諸公들이 동조를 하였고, 이에 一冊子를 만들었으며 나이 순서대로 좌목을 구성하고 節目을 제정하여 수록했다고 한다. 다만 절목의 경우 時宜가 예전과는 다르기에 몇 가지 조목에 대해서는 增損을 했다고 하는데, 이것은 본 자료가 만들어진 경위를 밝힌 것이다.

서문 후반부에는 동약 續修의 의의가 언급되어 있다. 우선 喪事가 있을 때 서로 도와주는 규정이 동약에서 가장 중요하다고 하였다. 그리고 옛적 孟子가 말한 구절에서 인용한 "同井之出入相友 守望相助 疾病相扶"라는 말을 통해 이것이 정전제의 전통을 계승하고, 향약의 4대 강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤 조목에서 근거했음을 밝히고 있다. 향약의 주된 목적이 이웃끼리의 화목, 그 중에서도 어려운 일이 있을 때 상부상조를 통하여 상호 간의 결속력을 도모하려는데 있었음이 확인된다. 그러면서 지금 세도와 풍속이 무너지고 쇠퇴한 상황에서, 우리 동리에서 동약을 통해 仁을 실현해 나간다면, 그것이 一鄕에 미치는데 그치지 않고, 一國에도 仁이 이루어지게 될 것이니, 여러 君子들에게 힘써 준수해주기를 당부하며 서문을 마치고 있다.

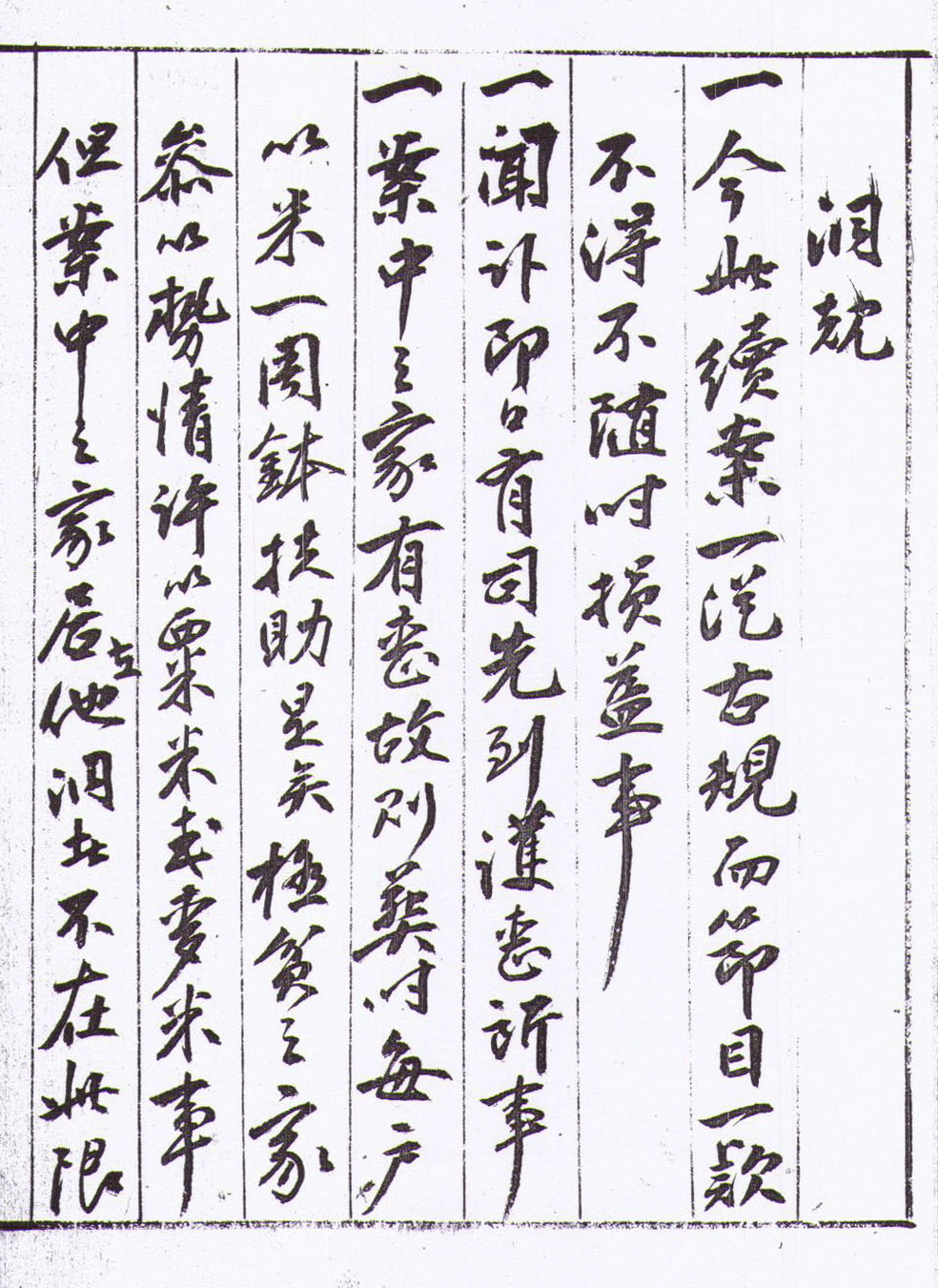

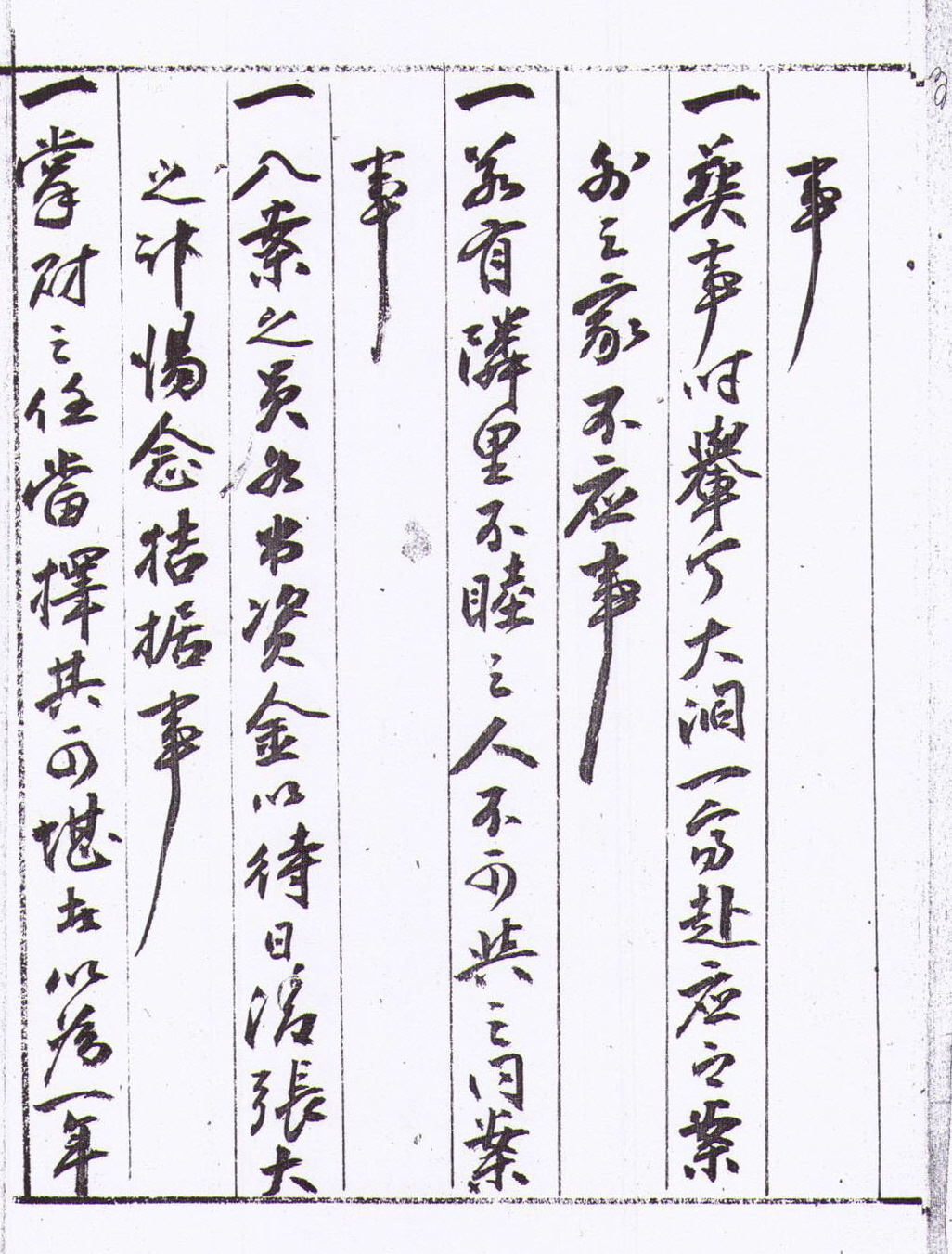

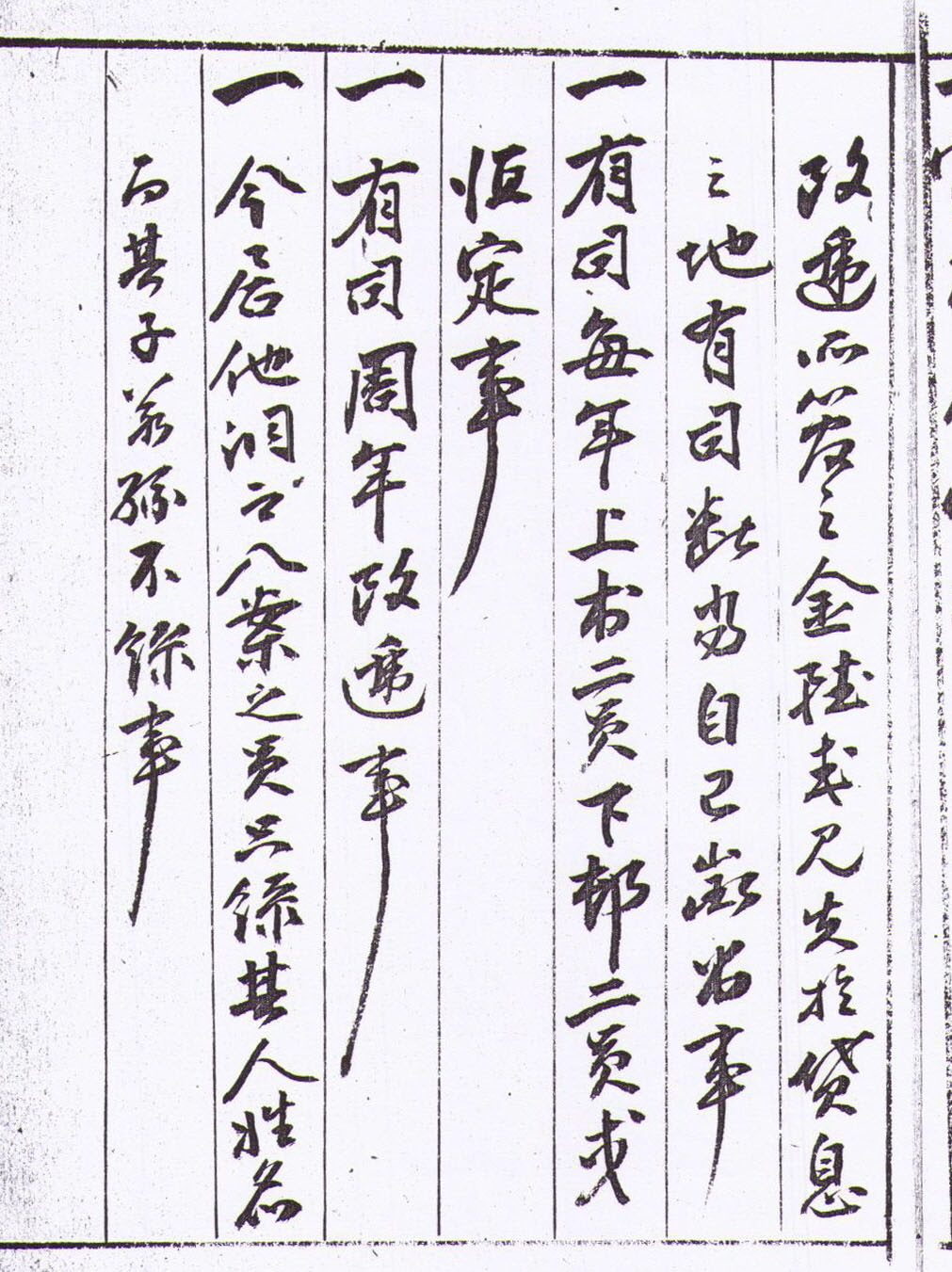

서문 다음에는 洞令 10개조를 수록하였다. 서문에서 밝혀 놓았듯이 과거에 전해져 오던 동약의 규정을 시의에 맞추어 증손한 것이다. 洞令 10개조의 대략은 다음과 같다. 一, 지금의 續案은 하나 같이 舊規를 쫒으나, 節目 一款은 부득불 시의에 따라 損益한다. 一, 부고를 들으면 즉일에 유사가 먼저 護喪所에 도착한다. 一, 洞案의 집 가운데 喪故가 있으면, 장례 때에 매 집마다 米 1周鉢로써 부조한다. 너무 가난한 집은 勢情을 참작하여 粟米 또는 麥米로 내는 것을 허락한다. 다만 동안의 집 가운데 다른 동리에 거주하는 자는 이 한도를 따르지 않는다. 一, 葬事 때에 轝丁은 한 동네에서 일제히 부응하나, 동안 외의 집은 불응한다. 一, 만약 이웃끼리 화목하지 않는 사람이 있으면 함께 洞案에 있는 것을 허락하지 않는다. 一, 入案된 洞員은 각기 자금을 내어 날을 기다려 뒤에 張大하게 하는 수단으로 삼아 곤궁하게 되는 것을 미리 경계한다. 一, 재산을 담당하는 것은 가히 능한 자를 선택해서 1년 마다 改遞하되, 관리하는 자금에서 혹 貸息하는 것에 손실됨이 있으면 유사가 스스로 징출해서 충당한다. 一, 유사는 매년 上村에서 2員, 下村에서 2員 선출을 恒式으로 한다. 一, 유사는 매년 改遞한다. 一, 지금 다른 동리 사람으로 入案한 洞員은 그 성명을 기록하나, 그 자손은 기록하지 않는다. 서문에서 언급했듯이 이상 10개조의 내용 중 상호부조에 대한 내용, 그 중에서도 喪葬禮 때의 부조가 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타난다.

座目에는 당시 동약의 구성원 명단으로 모두 225명의 성명이 수록되어 있다. 성명과 더불어 출생 간지를 수록하였는데, 나이 순서대로 수록하였다. 최연장자는 李壽禧로 甲辰(1844) 생으로 나타난다. 한편 225명 중 39명은 追入자로 이들은 좌목 말미에 수록되어 있다. 입록된 인물들의 성씨를 살펴보면, 李氏 84명, 南氏 38명, 權氏 26명, 朴氏 23명, 金氏 20명, 白氏와 申氏 각 3명, 朱氏 7명, 鄭氏 1명 순이다. 이들 가문은 조선중기 이래 인량리에 정착하였던 주요 가문과 동일한데, 일부는 인량리 사족들과 인연을 맺으며 인량리 인근 동리에 거주했던 인물로 추정된다. 흔히 인량리는 8개 성씨, 12종가가 거주하는 동리라고 칭하고 있는데, 載寧李氏, 英陽南氏, 安東權氏, 大興白氏, 務安朴氏, 善山金氏, 新安朱氏, 平山申氏, 野城鄭氏 등의 가문이 여기에 해당된다. 특히 인량리의 대표적인 가문인 재령이씨로 여겨지는 인물들이 본 동안 좌목의 다수를 차지하고 있어, 1908년의 인량리 동약 續修에 재령이씨의 영향력이 매우 컸던 것으로 추정된다.

[자료적 가치]

한말 동약의 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이래 재지사족들은 향약 또는 동약 제정과 시행을 주도함으로써 그들 중심의 향촌지배질서 확립과 유지를 도모해 나갔다. 그 중에서도 동약은 실제 사족들이 거주하고 직접적인 영향력을 끼치는 동리와 그 인근을 대상으로 시행되었으며, 조선후기에는 그 일대에 거주하는 일족이 중심이 되었다. 사족 중심의 향촌지배질서가 조선후기 이후 약화됨에 따라 사족들은 동리의 지배보다는 해당 동리에 거주하는 일족 간의 상호부조를 통해 사족으로서의 지위와 체모를 유지하며 구성원 간의 결속력 강화에 주력하였던 것이다. 이러한 성격은 후기로 갈수록 두드러지는데, 본 동안은 한말 이러한 성격이 크게 반영되어 있다. 서문에서는 향약의 제 규정과 정전제의 전통을 표방하고 있으나, 실제로는 이전 인량리에서 실시되었던 동약의 후손들이 과거 선조들이 시행했던 동약의 전통을 계승함과 동시에 상호부조를 통해 동리 구성원 간의 결속력 강화에 주된 의의를 두고 있었던 것이다.