[내용 및 특징]

1891년 慶尙道比安縣에서 향약을 제정하면서 엮어 놓은 자료이다. 이 자료의 원본은 근래까지 다른 향약 자료와 함께 比安鄕校에 보관되었었으나 현재는 유실된 상태이다. 1891년 비안현에서의 향약 실시는 당시 慶尙道觀察使였던 李□永(1837~1907)의 권유에서 비롯된 것이다. 이헌영은 경상도관찰사 재임 도중 『鄕里約束』을 엮어 경상도 각 고을에 배포하며 향약 시행을 권장하였다. 이에 경상도 여러 고을에서 이헌영의 『향리약속』에 의거해 향약을 제정하였는데, 비안현에서도 이때 향약이 제정되면서 제 규정과 序文을 수록한 「鄕里約法」이 만들어지게 된 것이다.

「향리약법」은 모두 네 부분으로 구성되어 있는데, 전반적으로 이헌영이 배포한 『향리약속』의 규정과 거의 동일하다. 먼저 경상도관찰사이헌영이 『향리약속』을 엮으며 작성한 서문인 「鄕里約束序」가 있으며, 차례로 「鄕里約束」, 「集會讀約聽考講章約」, 「面約儀註」가 수록되어 있다. 자료의 말미에는 당시 비안향교의 掌議였던 金鍾鎬가 1891년 7월에 書했다고 명기해 놓았다.

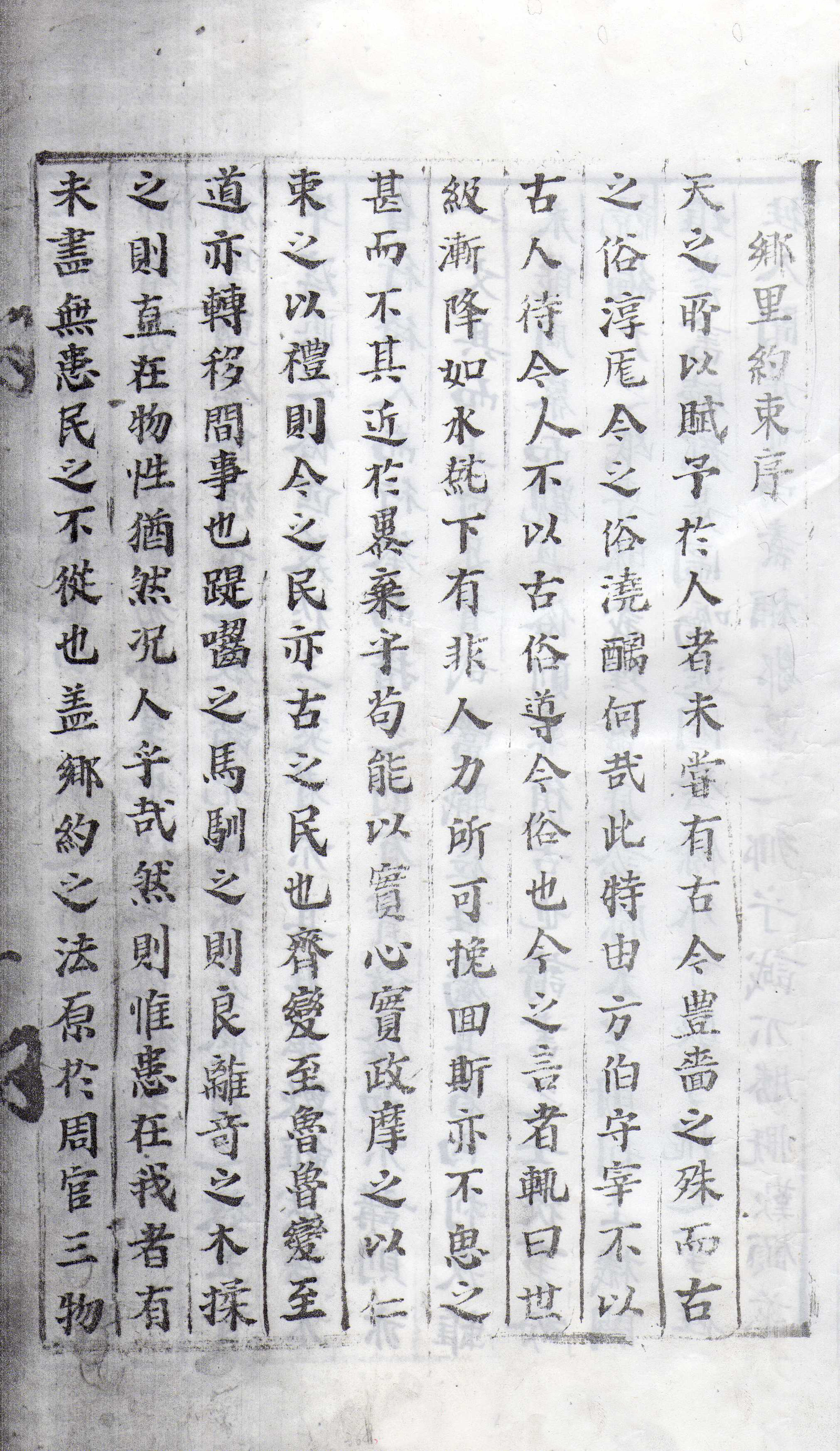

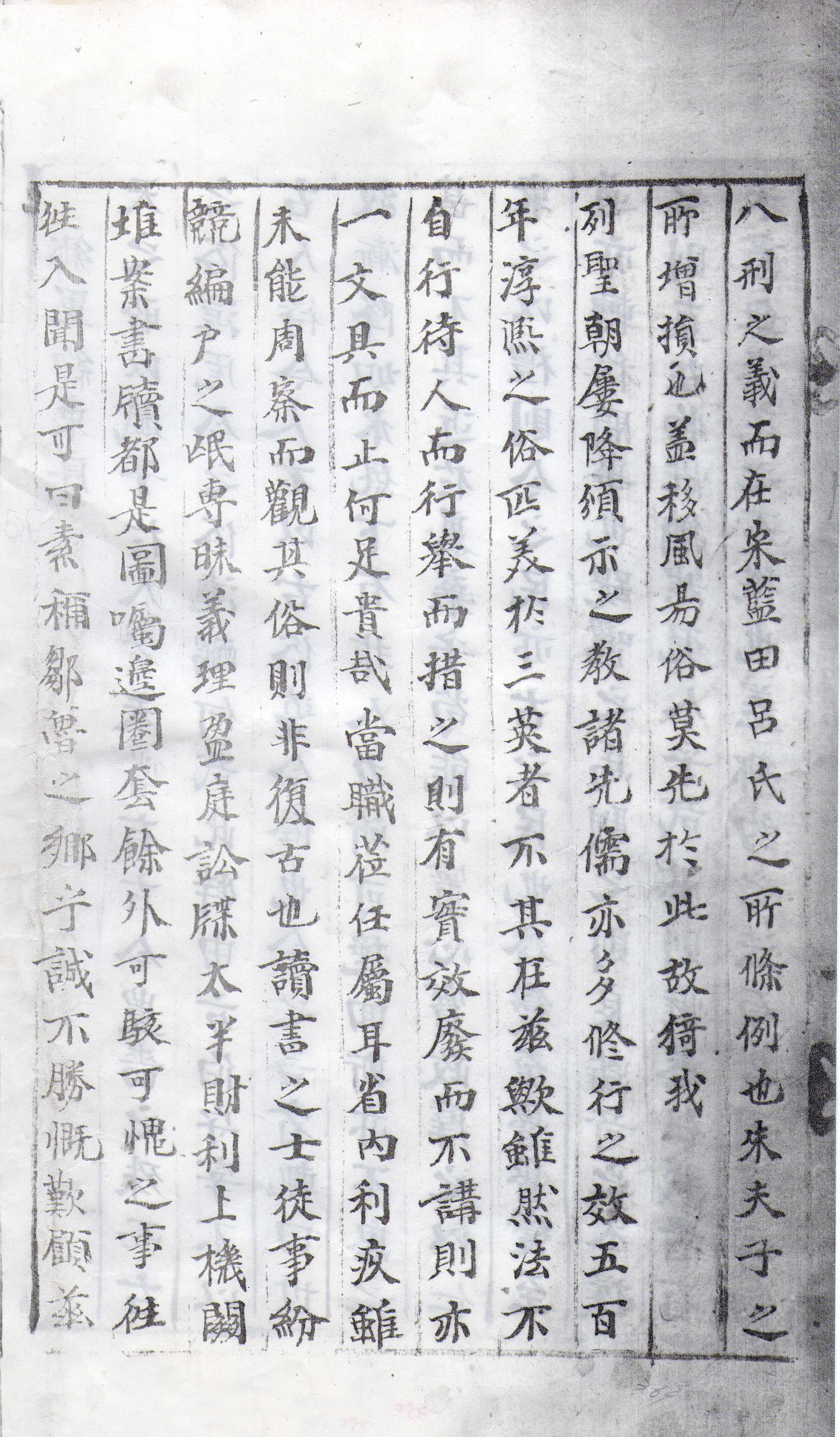

「鄕里約束序」는 1891년 6월 당시 경상도관찰사였던 이헌영이 작성한 것으로 각 고을에 향약을 실시를 권장하는 명분과 목적을 언급하였다. 서문에서 가장 중요성을 강조한 것은 지방관의 역할이다. 옛날에는 백성들에 대한 교화가 이루어졌는데, 지금 점점 풍속이 퇴락해가는 것은 方伯과 守宰가 제 구실을 하지 못하기 때문이라 하였다. 仁과 禮로 백성을 다스려야지 옛날 백성들처럼 교화가 되어, 孔子가 말한 "齊變至魯 魯變至道(齊나라가 변해 魯나라가 되고, 魯나라가 변해 道에 이른다)"가 이루어질 것이라고 하였다. 그렇기에 옛적 「周官」에 三物과 八刑의 제도가 있었다고 하며, 宋나라 때에는 藍田에서 呂氏兄弟가 향약의 條例를 만들었고, 朱子가 이를 다시 增損해서 풍속을 바꾸기 위한 노력을 했다고 한다. 이에 우리나라에서도 풍속을 순박하게 바꾸기 위해 향약을 여러 번 頒示하고 여러 先儒가 향약을 시행하였다며, 지방관의 역할과 향약 시행의 유래를 밝히고 있는 것이다.

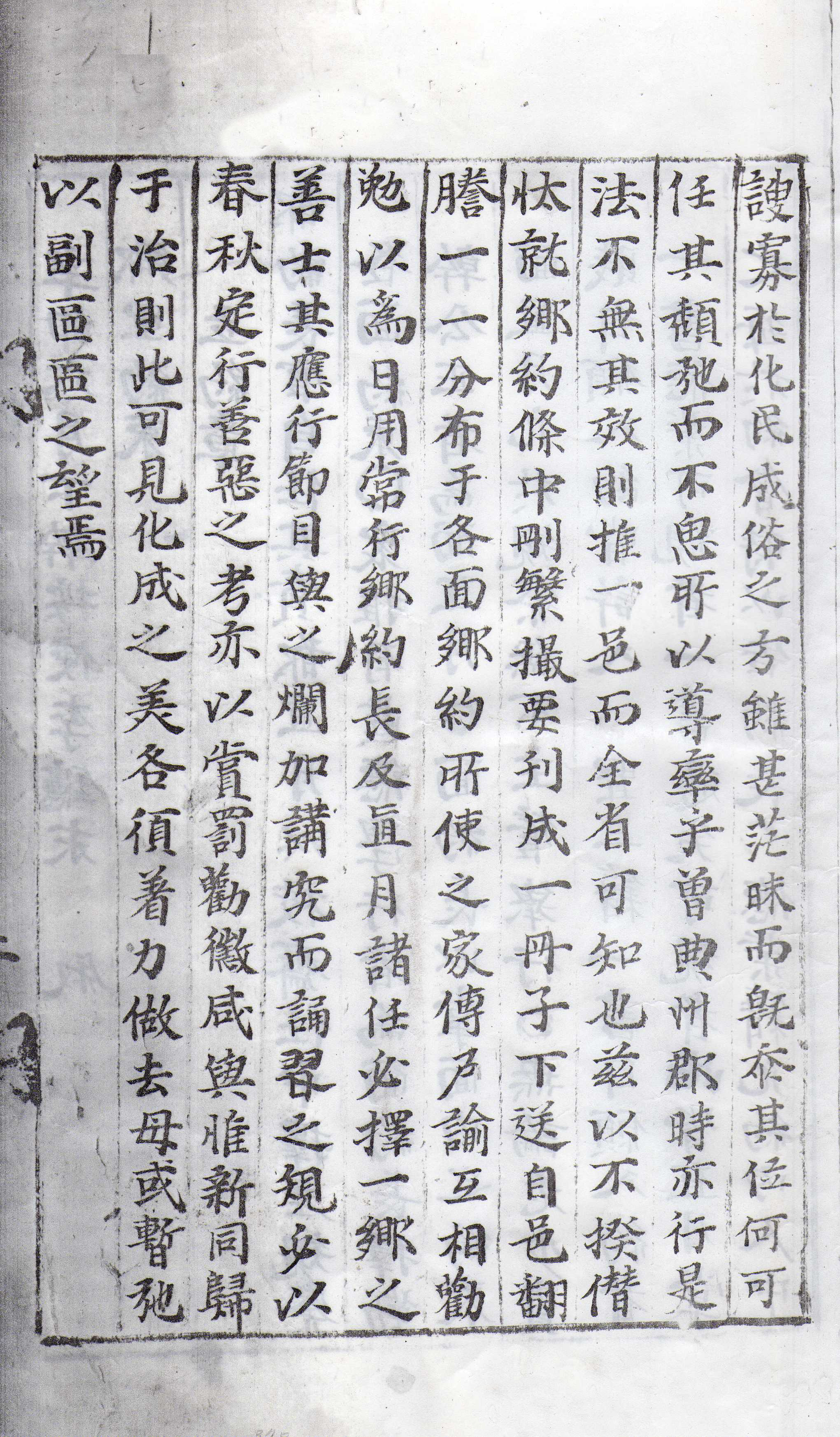

그러나 당시 현실은 수령이 백성들의 교화를 위해 힘쓸 처지가 되지 못함을 한탄하고 있다. 수령의 일에 있어 編戶하는 訟牒이 태반을 차지하고 있고, 청탁과 관련된 書牘들이 쌓여 있는 것이 실정이었다. 往往 鄒魯의 고장이라고 경상도를 스스로 칭하지만 실제로는 그렇지 못하니 실로 개탄스러운 일이라 하였다. 이에 평소 州郡의 수령으로 있으면서 一邑에 옛적의 法, 즉 향약을 시행해 보았으니, 이제 경상도관찰사가 되어 향약의 조례를 增削하여 1책으로 간행해 各邑에 下送하였고, 각읍은 이것을 일일이 翻謄해서 各面에 배포케 했다고 한다. 그리고 各面 鄕約所에서는 이를 각 집마다 서로 권장케 하고, 鄕約長과 直月은 반드시 一鄕의 어진 인사로 선택하라고 하였다. 그러면서 반드시 春秋로 善惡을 고증해 풍속이 교화되고 아름다워 지기를 당부하며 서문을 마치고 있다.

서문 다음의 「鄕里約束」은 앞서 서문에서 밝혔듯이 이헌영이 增削한 향약의 제 규정이다. 5개 章으로 구성되어 있는데, ‘立約章’에서는 향약의 기본 운영지침을 규정해 놓았다. 규정의 대략은 다음과 같다. 가장 상위에 고을을 대표하는 都約長과 都直月이 있는데 도약장은 官에서 임명하고, 도직월은 향교 齋任 가운데 擇差하며 各面의 約束을 규찰한다. 齒德하며 學行이 있는 자를 面約長으로 추천하며 일을 함에 공정하게 하는 이를 面直月로 임명한다. 면약장은 면내의 약속을 관장하고, 면직월은 약속을 거행하며 규찰한다. 나이와 貴賤에 상관없이 원하는 자는 入約을 허락한다. 三籍을 두는데 하나는 入約者의 명단이며, 하나는 德業을 기록한 장부, 하나는 과실을 기록한 장부이다. 三籍은 직월이 관장하며 매번 약회 때 약장에게 보고한다. 약속의 무리 가운데 덕업이 있는 자를 추천하여 덕업의 장부에 이름을 기재하되, 약장과 직월 등도 장부 入錄人 가운데 定望한다. 그리고 향교의 재임과 面里任도 이 장부에서 차출한다면 분명 善이 행해질 것이라 하였다. 이상과 같이 ‘立約章’은 약속의 조직이 官-面-里로 이어지는 하부행정조직과 접목되어 있음이 나타난다.

‘立約章’에 이어 ‘德業相勸章’, ‘過失相規章’, ‘禮俗相交章’, ‘患難相恤章’을 차례대로 수록하였다. 이 ‘입약장’ 이하 네 가지는 향약의 4대강령을 기본으로 하되 어느 정도 가감이 이루어진 규정으로, 朱子增損呂氏鄕約을 기저로 하고 있다. ‘덕업상권장’에서는 德과 業에 해당하는 행동 규정을 설정해 놓았는데, 士農工賈가 각기 자신의 業에 충실하라는 규정이 주목된다. ‘과실상규장’에서는 修身하지 않는 과실 여섯 가지, 가정을 다스리지 않는 과실 네 가지를 설정해 놓았다. ‘예속상교장’에서는 나이에 따른 尊者, 長者, 敵者, 少者, 幼子의 의미를 설명하였으며, 이어 거리에서 구성원들 간 만났을 때 임하는 자세, 모임 때 나이에 따라 임하는 규정, 혼사와 상사가 있을 때 同約의 사람들이 해야 할 것들을 규정하였다. 마지막 ‘환난상휼장’에서는 同約의 사람 중 水火, 盜賊, 疾病, 喪事, 孤弱, 誣枉, 貧乏의 일곱 가지 어려움이 발생했을 때 구성원들이 해야할 것들을 규정한 것이다.

「集會讀約聽考講章約」과 「面約儀註」에서는 朱子增損呂氏鄕約에서 ‘會集讀約’하는 절차를 이헌영이 제정한 약속의 조직과 당시의 상황에 맞추어 조정해 놓았다. 먼저 集會와 讀約 등을 규정한 「集會讀約聽考講章約」은 11조로 구성되어 있다. 규정을 대략 간추리면 다음과 같다. 一, 봄과 가을에 넓은 곳에 모여 약조를 듣는다. 一, 農務가 바쁠 때는 피하고 한가로울 때를 택한다. 一, 모임 때 약장과 직월이 먼저 모여 서로 읍례를 행한다. 一, 직월이 會員을 차례대로 引進하되 나이대로 앉게 한다. 一, 직월이 소리 내워 약조를 한 번 읽으면 약장이 그 뜻을 설명하고 강론한다. 一, 約中에 선행을 한 자가 있으면 무리에서 추천하고 과실을 행한 자가 있으면 직월이 규제하며, 각각 善籍과 過籍에 기록한다. 그리고 정도가 심하면 관청에 보고하여 賞罰을 내리도록 한다. 一, 선행과 과실을 기록하는 자가 공평하지 않으면 一鄕에서 함께 관청에다 알린다. 一, 이 약조는 집집마다 베껴 보관해서 때때로 익힌다. 매번 약회 때에 약장이 이를 考講하여 등급을 나누어 관청에 알리면, 관청이 향교와 더불어 이를 다시 심사해서 다음 약회 때에 상벌을 내린다. 一, 30세 이상 또는 成冠한 사람으로 약조를 어기는 과실 세 번을 범하면 約中에서 벌을 내리되, 끝내 불복하면 관청에 보고하여 다스린다. 一, 봄과 가을 약회 후에는 設行 일자를 監營에다 보고한다.

마지막에 수록된 「面約儀註」는 各面에서 약회가 이루어질 때의 절차를 규정해 놓은 것이다. 먼저 직월이 先聖과 先師의 위패, 香爐와 香盒을 약회의 장소에 설치하고 점검한다. 이어 약장과 직월, 異爵者, 나이에 따른 약원들, 향교와 서원의 교생과 원생, 武列人 등이 각기 약회가 열리는 장소에 자리하고 서로 拜禮하는 절차기 길게 나열되어 있다. 자리를 잡은 후에는 직월이 소리 내어 약조를 읽고 그 뜻을 설명한다고 하였다. 그리고 善惡의 행적을 각기 기록하며, 進饌, 撤饌하는 절차로 이어진다. 의논할 일이 있으면 撤饌 이후에 행하며, 들어 올 때처럼 拜禮를 한 다음 약회를 파한다고 하였다.

[자료적 가치]

조선중기 이후 향약은 자치 규약으로 각 고을에 보급되었다. 당시 향약을 주도했던 세력은 향촌사회의 지배세력으로 자리 잡기 시작한 재지사족이었다. 이들은 향약을 자치행정 조직이라 할 수 있는 각 고을 留鄕所의 鄕規와 접목시켜 실시해 나갔다. 이러한 향약을 매개로 재지사족들은 관권을 견제하고, 그들 중심의 향촌지배에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했던 것이다. 그러나 이러한 고을 단위의 향약은 17세기 이후 사회,경제적 변화와 사족 중심의 신분질서가 붕괴되어 감에 따라 파행되거나 중단되어 갔다. 그런 가운데 19세기 이후에는 오히려 지방관에 의해 적극적으로 향약이 제정되는 경우가 많아졌다. 1891년 경상도비안현에서 작성되었던 본 자료는 당시 지방관 주도로 제정되었던 향약의 성격을 살펴 볼 수 있는 것이다.

경상도관찰사였던 이헌영은 『향리약속』을 제정하여 각 고을에 보급하였는데, 본 자료는 이때 비안현에 전해졌던 것을 지역의 재지사족으로 향교 掌議를 역임하고 있던 김종호가 새롭게 엮은 것이다. 당시 관찰사였던 이헌영이 향약을 제정한 것은 백성들에 대한 교화와 더불어 원활한 지방 통치의 목적을 가지고 있었다. 자치 규정과 주자증손향약에 따른 각종 의례 등이 본 자료의 대부분을 차지하고 있으나, 운영 및 조직과 관련된 규정에는 통치를 위해 제정되었던 향약의 성격을 확인 할 수 있다. 各面마다 면 단위의 향약을 조직하고 약장과 직월이 두어지는데, 이들을 총괄하는 것은 수령이 임명한 도약장이다. 향약을 통해 수령에서 面里任으로 이어지는 하부 행정조직에 대한 원활한 통치의 의도가 반영된 것이다.