1763년 慶尙道慶州府良佐洞에서 실시되었던 洞約의 洞員 명부로 총 265명을 수록

癸未七月日 洞案

[내용 및 특징]

조선시대 慶尙道慶州府良佐洞에서 실시되었던 洞約 구성원인 洞員의 명부이다. 양좌동은 조선중기 이래 慶州孫氏와 驪州李氏 두 가문이 世居하기 시작하여, 지금까지 전통의 원형을 보존하고 있는 우리나라의 대표적인 양반 집성촌이다. 이 두 가문은 일찍이 자신들이 거주하는 동리에서 구성원 간의 상부상조와 결속력 강화를 위해 각종 공동체 조직을 결성하였는데, 동약 역시 그 중 하나이다. 양좌동에서 동약이 언제부터 시행되었는지는 명확하지 않으나 현존하는 자료로 보아 늦어도 17세기 초반부터는 시행되고 있었음이 확인된다. 동약 운영 목적 역시 명확하지는 않으나, 開墾, 灌漑, 禁葬 및 신분 또는 계층 간 질서 유지가 주된 목적이었던 것으로 추정하고 있다. 동리에 대소사가 있을 때 구성원들이 공동으로 대응함과 동시에, 향약의 제 규범을 동약에 적용시킴으로써 재지사족 중심의 향촌지배 질서를 유지하려 했던 것이다. 한편, 양좌동에서는 동약과 성격을 달리하는 香約이라는 공동체 조직이 동약과 병행하여 실시되고 있었다. 이 조직은 동약과는 달리 장례와 상례 때의 상호부조가 주된 운영 목적이었으며, 사족인 上人과 더불어 하층민인 下人, 그리고 庶孼까지도 참여하는 공동체 조직이었다. 지금까지 양좌동에는 17~18세기에 작성된 10여 종의 동안이 전해지고 있는데, 본 자료는 그 중에서도 1763년에 작성된 동안이다.

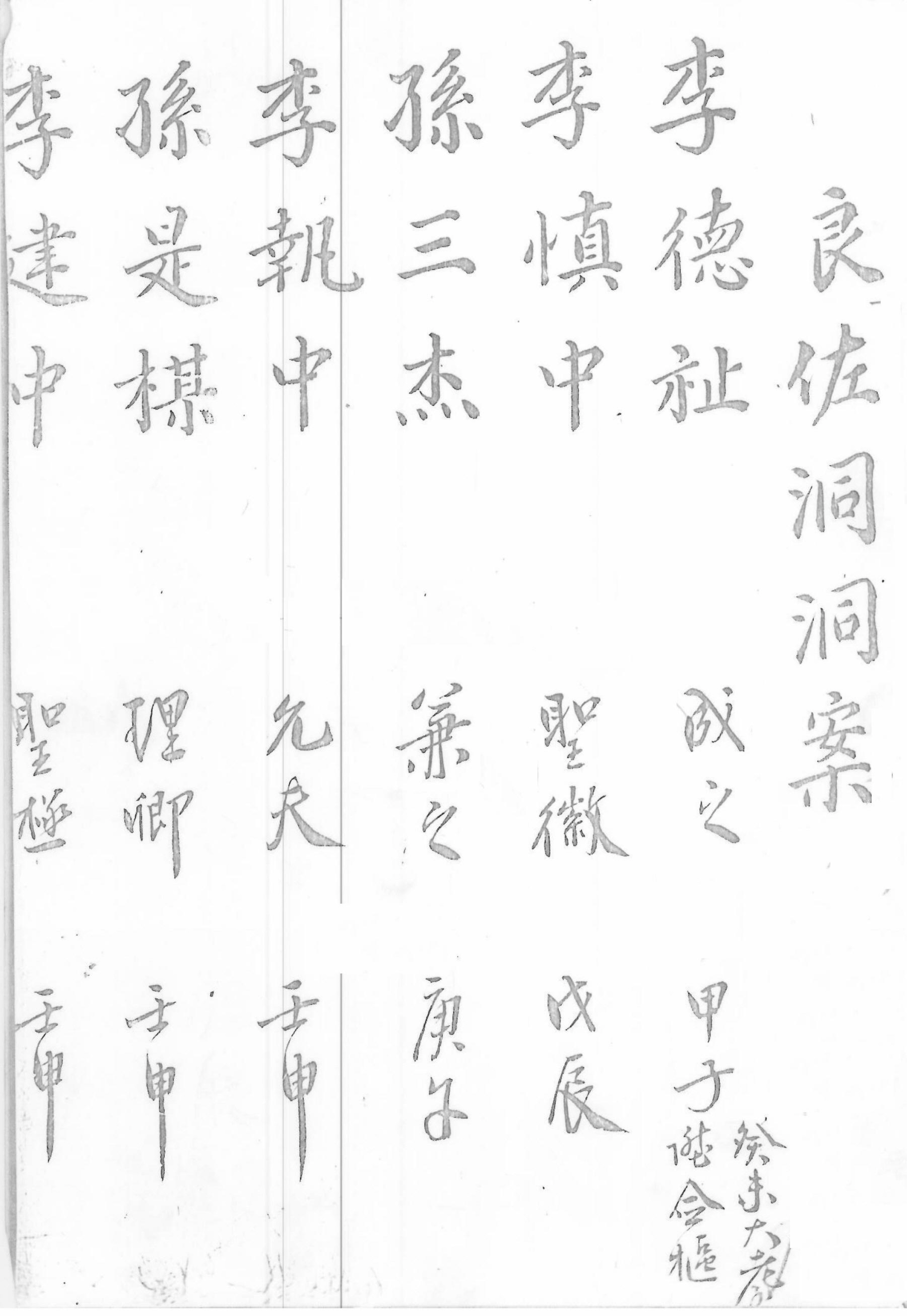

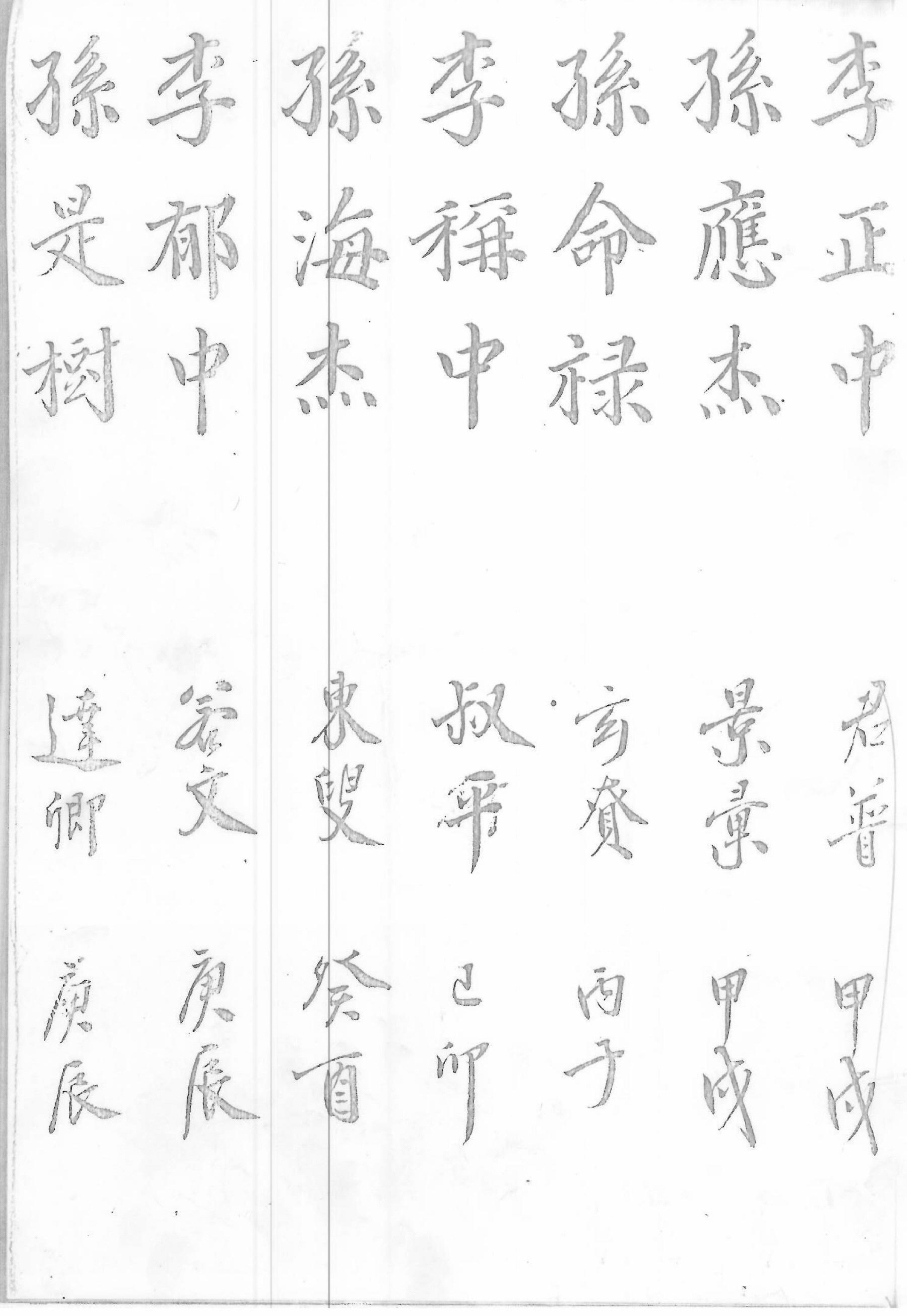

본 동안의 작성 방식에 있어 가장 주목되는 점은 엄격한 嫡庶 구분이다. 비록 동약은 적손 계열의 사족들 주도로 운영되었지만, 같은 혈손이었던 양좌동의 서손들도 동약에 참여하고 있었으며, 함께 동안에 기재되었다. 이러한 점에 대해 당시 적손 계열의 사족들은 동안 기입 방식에 있어 서손과의 차별을 둠으로써 신분 관계를 명확히 하였던 것이다. 이에 따라 동안의 좌목은 적손을 먼저 기재한 후 말미에 서손을 기재하는 형식으로 구성되어 있다. 그리고 서손은 적손에 비해 한 줄 내려 성명을 기재하였다. 적손은 字와 출생 간지를 세주로 함께 기재해 놓았지만, 서손은 성명만 기재되어 있다. 적손의 경우 과거시험에 급제한 洞員이 있으면 과거의 종류와 급제한 干支도 함께 기재하였다. 좌목에 수록된 적손에게 좀 더 권위를 부여하는 형식으로 동안을 작성하여 신분 간의 구별을 확연히 했던 것이다.

동안에 수록된 265명은 나이 순서대로 기재되어 있다. 좌목 가장 서두에 기재된 李德祉는 甲子(1684) 생으로 동안 작성 당시 좌목의 최연장자인 80세였다. 아울러 李德祉는 동안이 작성되던 그 해에 大耋, 즉 壽職으로 僉知中樞府事에 올랐다고 기재되어 있다. 반면, 적손 계열 좌목 가장 말미에는 최연소자인 李鼎植이 기재되어 있는데, 丁卯(1747) 생으로 동안 작성 당시 17세였다. 서손의 기재 순서는 확인되지 않지만 적손과 마찬가지로 나이 순서대로 기재했을 것으로 추정된다. 적서 간의 구분과 더불어 老少의 구분도 엄격히 하여 향촌질서를 명시화 하겠다는 의도가 반영되어 있다.

성명 아래에 세주로 기재된 과거시험 급제자는 모두 12명이다. 이 중 문과 급제자는 2명으로 李憲默이 庚午年(1750) 文科에, 李鼎揆가 戊子年(1768) 문과에 급제한 것으로 나타난다. 나머지 10명은 모두 司馬試 합격자인데, 이씨가 7명이고 손씨가 3명이다. 과거 급제자 중 入仕 경력을 명기한 자는 2명으로 앞서 언급한 李憲默이 문과 급제 후 入仕, 李範中이 辛酉年(1741) 사마시 급제 후 丙寅年(1746)에 入仕 했다고 기재되어 있다. 이러한 과거 급제의 기록과 入仕 경력 연도의 표기 역시 동안 내에서 적손 계열의 권위를 부여하기 위한 의도가 일정부분 반영된 것이다. 한편, 동안 말미의 좌목 작성 날짜 아래에는 당시의 洞任 성씨와 그들의 署押이 기재되어 있다. 癸未(1763) 7월 11일의 좌목과 追入된 甲申(1764) 정월 25일의 좌목에서 각각 손씨 1명, 이씨 1명의 서압이 확인된다.

동안에 수록된 좌목은 모두 2편이다. 먼저 것은 癸未 7월 11일 본 동안이 작성될 때 당시의 좌목으로 모두 264명이 수록되어 있으며, 두 번째 좌목은 갑신 정월 25일의 추입 좌목으로 적손 계열의 孫天杰 1명만 수록하였다. 이상의 입록자 265명을 성씨별로 분류하면 李德祉 이하 李氏 124명, 孫三杰 이하 孫氏 119명, 崔鳳瑞 이하 崔氏 8명, 鄭涑 이하 鄭氏 6명, 金重采 이하 金氏 5명, 黃後徵 이하 黃氏 2명, 曹氏 1명(曹命龍) 순이다. 비율별로는 이씨 47%, 손씨 45%, 나머지 5개 성씨가 22명으로 8%를 점유하고 있다. 단연 양좌동에 집성촌을 이루고 있는 경주손씨와 여주이씨의 비중이 높게 나타난다. 17세기 후반과 18세기 중반 이전에 작성된 양좌동의 다른 동안과 비교하여, 처음으로 이씨가 손씨에 비해 많은 수의 입록자를 보이고 있다는 점이 주목된다.

입록자를 적손과 서손별로 구분하면 적손이 205명으로 77%, 서손이 60명으로 23%이다. 종전에 작성되었던 다른 동안에 비해 적손과 서손의 비율 차이가 크게 벌어지고 있음이 나타난다. 이를 다시 성씨별로 분류하면 적손은 이씨 120명, 손씨 85명으로 각각 59%와 41%이다. 그리고 서손은 손씨 34명, 최씨 8명, 정씨 6명, 김씨 5명, 이씨 4명, 황씨 2명, 조씨 1명 순이며, 이들의 입록 비율은 손씨 57%, 이씨 7%, 기타 5개 성씨가 36%로 나타난다. 전체 입록자 가운데 이씨가 가장 많이 확인되고, 적손 역시 이씨의 비중이 높으나 상대적으로 서손의 이씨 비율이 매우 낮다. 그리고 손씨와 이씨를 제외한 나머지 5개 성씨는 모두 서손으로 수록되어 있음이 주목된다.

[자료적 가치]

조선후기 동약 시행의 추이와 재지사족의 향촌지배 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이래 재지사족들은 성리학적 생활규범인 향약을 향촌사회에서 실시해 나갔다. 이중에서도 동약은 재지사족들이 거주하며 실질적인 지배력이 미치는 동리 단위로 시행된 것이다. 그리고 그 구성원은 부계를 바탕으로 단일 성씨의 혈족이 중심이 되었다. 재지사족들은 향약의 생활규범이 적용되어 있는 동약 시행을 통해 그들 중심의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했던 것이다. 이에 조선시대 대표적인 반촌인 양좌동에서도 집성촌을 이루고 있는 경주손씨와 여주이씨 두 가문 주도로 본 동약이 시행되었다. 이러한 동약은 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되어 가던 17세기 이후 여러 동리에서 널리 시행되었던 것인데, 사족들은 동약 구성원 명부인 洞案을 작성함으로써 일족 간의 결속력을 명시화하고 동리 내에서의 지위를 표방하기도 하였다.

그런데 양좌동에서 실시된 동약은 적손 계열의 사족뿐 아니라 서손도 참여시키고 있으며, 그들의 성명을 함께 동안에 수록하되, 적손과 서손을 뚜렷이 구분해 놓았다는 특징이 있다. 기재 방식을 달리 함으로써 적서의 구분을 명확히 한 것이다. 이러한 기재 방식은 양좌동에서 작성된 여러 동안에서도 확인된다. 양좌동의 적서가 모두 한 일족이고 생활권을 같이 하기에 상부상조와 일족 간 결속력 강화를 명분으로 동약에 참여시키지만, 동안의 기재 방식을 달리하여 신분 간 구분을 엄격히 하고 있는 것이다. 이는 곧 사족과 비사족 간의 향촌질서를 동안을 통해 간접적으로 명시화 한 것으로, 조선후기 사회,경제적 변화 속에 사족 중심의 향촌질서를 더욱 공고히 하겠다는 의도에서 비롯되었다.

한편 본 동안에서 가장 많은 입록자를 배출한 성씨는 이씨로 나타난다. 현존하는 양좌동의 동안 가운데 본 동안 이전의 것이 8종이지만 모두 손씨 입록자가 많았었다. 두 가문의 이러한 비율은 18세기 이후 점차 좁아져 1763년의 동안에서는 이씨의 비중이 높게 나타난 것이다. 양좌동 내에서 이씨의 족세가 상대적으로 손씨에 비해 높아졌으며, 결국 동약도 이씨 주도로 전환되어 가고 있음을 알 수 있다. 실제 양좌동의 여주이씨는 조선후기 명실상부 경상도 지역을 대표하는 명문 사족가문으로 성장하였기에, 그것이 좌목의 입록 비율로 반영된 것이다. 이러한 두 가문 간의 族勢 차이는 동안에 기재되어 있는 과거 급제자의 비중에서도 알 수 있다.

그리고 동안 입록 자 중 적손에 수록된 자는 모두 손씨와 이씨이다. 반면, 두 성씨를 제외한 타성은 전원 서손으로 확인된다. 이 역시 18세기 중반 이전의 수록 현황과는 차이나는 부분이다. 18세기 초반까지 작성된 동안에는 蔣氏, 朴氏, 申氏 등이 비록 비중은 적으나 적손으로 수록되어 있었다. 이들 가문은 혼인관계를 통해 양좌동에 정착한 타성 가문으로 여겨지는데, 후기로 갈수록 본 동안에서와 같이 적손은 모두 손씨와 이씨로 채워지게 된다. 이는 17세기 이후 성리학적 예제가 정착함에 따라 양좌동이 부계 중심의 집성촌으로 고착화되었기 때문이다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

『良佐洞硏究』, 嶺南大學校 人文科學硏究所 編, 嶺南大學校 出判部, 1990

『民族文化論叢』15, 李樹健, 李樹煥, 鄭震英, 金容晩, 영남대학교 민족문화연구소, 1994

『嶺南學』17, 김현영, 경북대학교 영남문화연구원, 2010

이광우,이수환