1648년 慶尙道義城縣에서 실시되었던 향약의 상벌 규정을 나열한 것으로, 의성현 출신의 유학자 李民寏의 주도로 제정

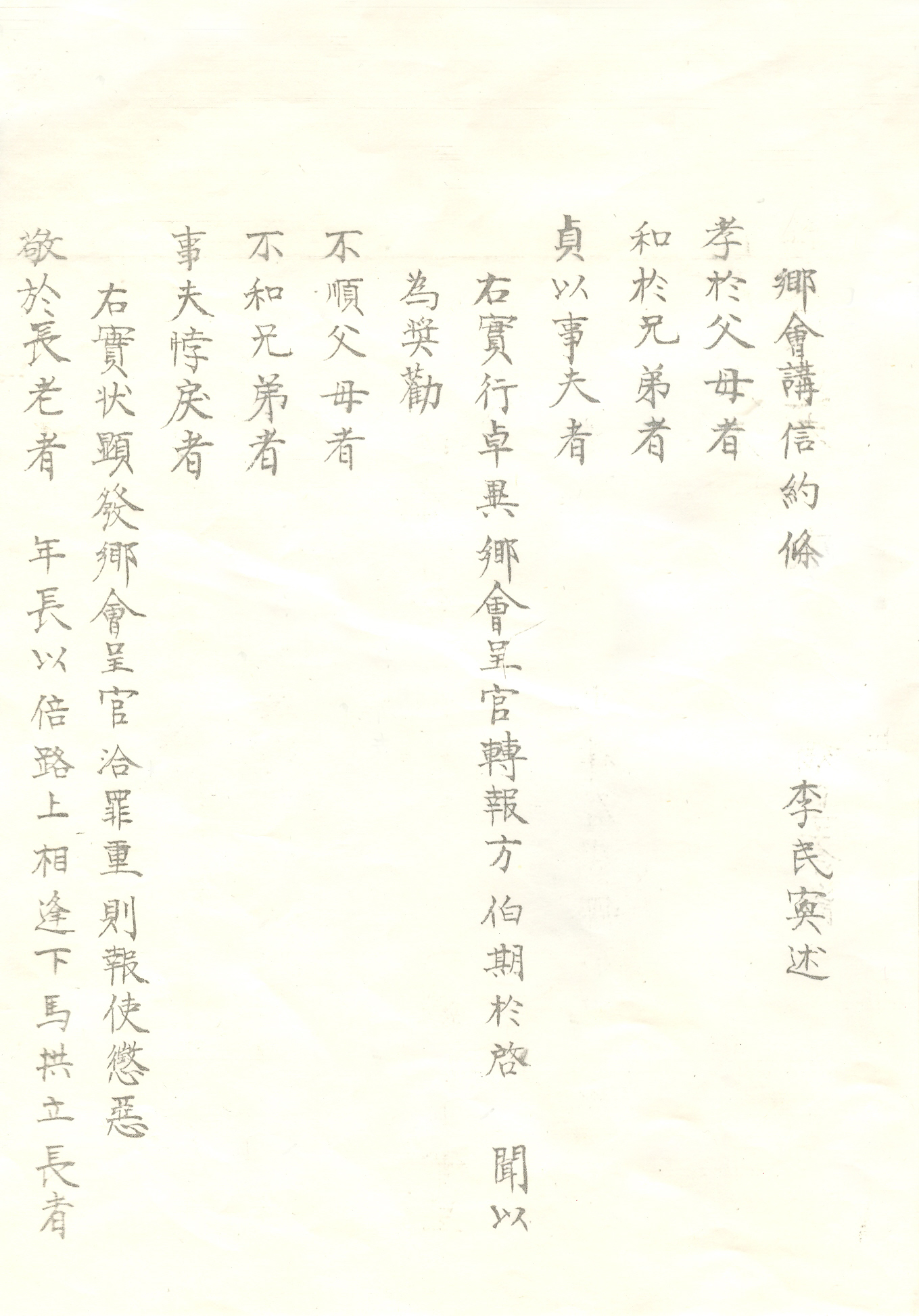

鄕會講信約條

[내용 및 특징]

1648년 慶尙道義城縣에서 실시되던 향약의 상벌 규정이다. 제목에서 알 수 있듯이 의성현의 留鄕所가 주축이 되어 鄕會를 개최하였으며, 여기서 여러 사람이 모여 향약과 관련하여 술을 마시며 약법이나 계를 맺는 講信을 하였고, 수록된 약조의 준수 여부에 대한 상벌이 이루어졌던 것이다. 자료의 말미에 의성현 출신의 유학자 李民寏이 1648년 봄 鄕員에게 향약의 준수를 당부하는 글이 수록되어 있는 것으로 보아, 이민환의 주도로 본 규정이 제정된 듯하다.

「鄕會講信約條」가 제정되는 경위는 명확하지 않다. 다만 이민환의 문집 『紫巖集』에 鄕規를 제정한 후 작성한 「題鄕規後」가 수록되어 있어 그 연관성을 유추할 수 있다. 여기에는 退溪의 鄕中約條를 참조하여 향규를 제정하였고 鄕射堂에 이를 揭板했다고 나타나 있는데, 題後에는 이것이 7綱 35目이라 되어 있어 본 자료에 나열된 규정 수와는 차이가 나기 때문에 좀 더 면밀한 검토가 필요하다.

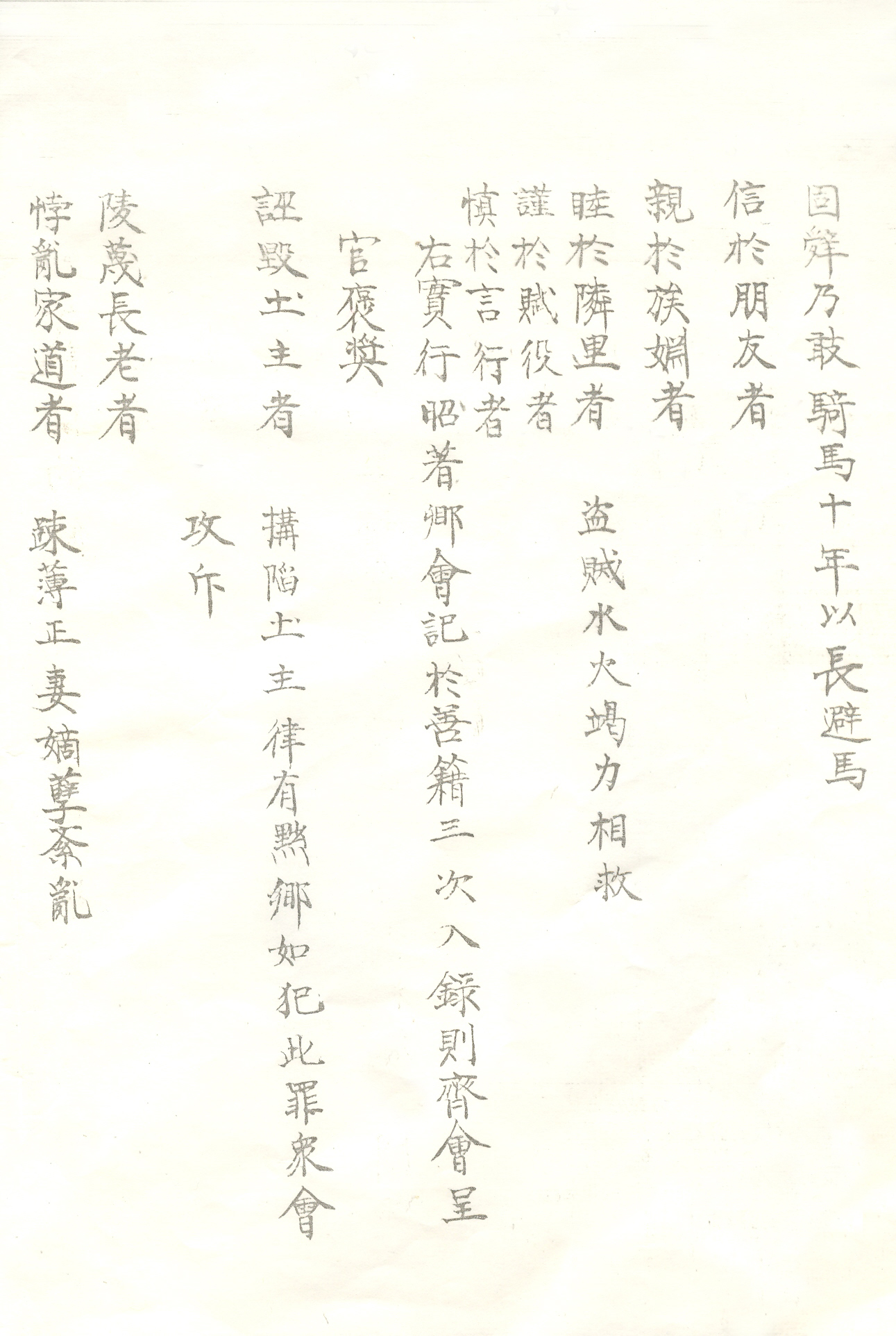

「鄕會講信約條」에 나타난 상벌 규정은 모두 다섯 부분으로 구별된다. 첫 번째는 3개 조항으로 부모에 효도하고, 형제와 화목하며, 지아비에게 정숙한 이는 향회에서 官에 알려 方伯으로 하여금 장려케 해달라고 요구한다는 내용이다. 두 번째도 3개 조항으로 부모에게 불순하고, 형제와 화목하지 않으며, 지아비를 섬기는데 悖戾한 이는 향회가 그 실상을 관에 알려 죄를 다스린다는 것이다. 세 번째는 6개조로 長老, 朋友, 族婣, 隣里와의 관계, 그리고 賦役의 성실과 言行에 대한 포상 규정이다. 행실이 좋으면 향회에서 善籍에 이를 기록하고, 그 회수가 3회가 되면 관에 알려 襃獎한다고 규정되어 있다.

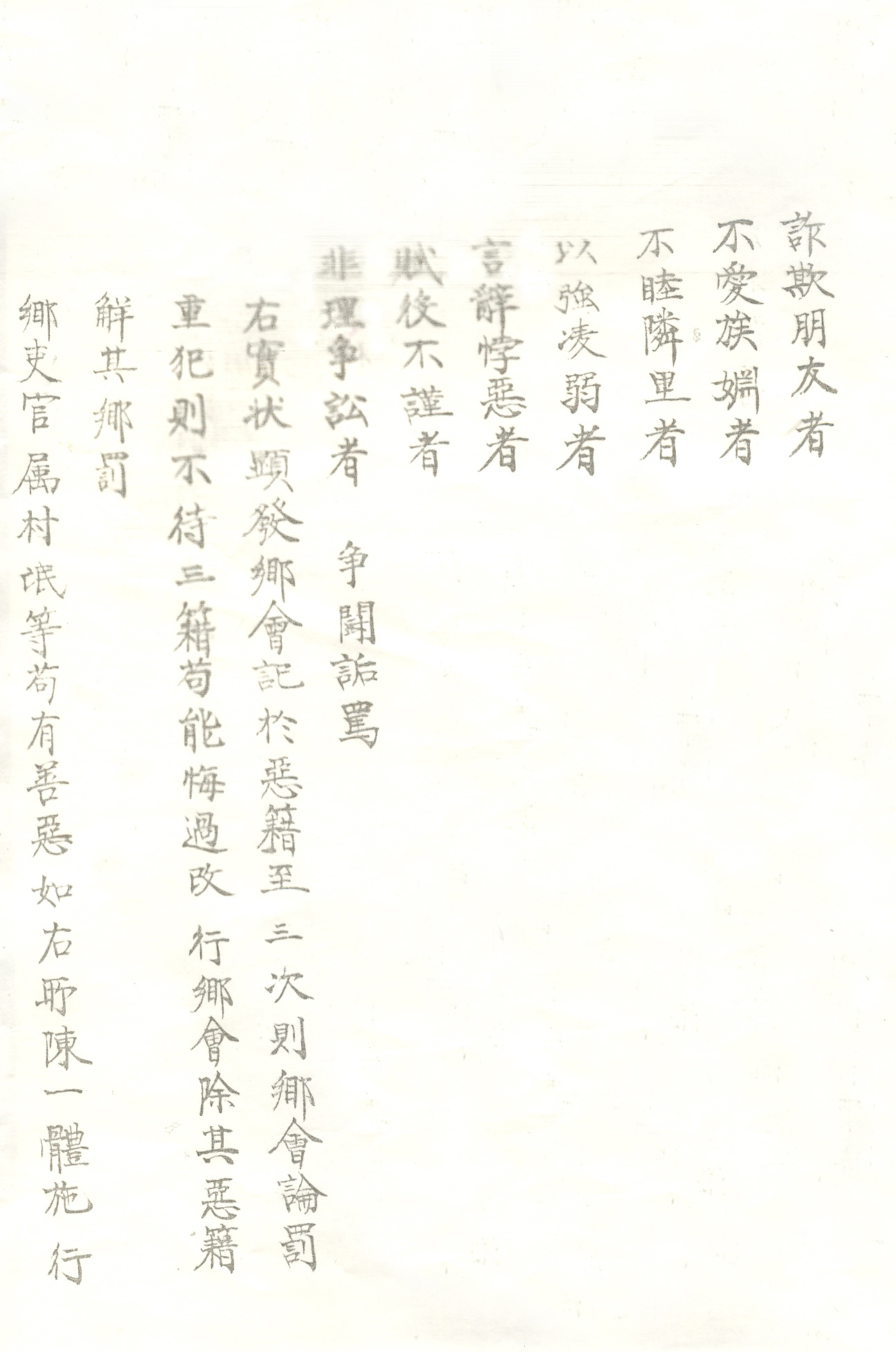

네 번째는 10개조의 처벌 규정이다. 土主를 무함하는 자, 長老를 능멸하는 자, 正妻를 소박하고 嫡孼을 문란케 하는 등 家道를 어지럽히는 자, 朋友를 속이는 자, 族婣을 친밀히 하지 않는 자, 이웃끼리 화목하지 않는 자, 힘을 믿고 약한 자를 능멸하는 자, 言辭가 悖惡한 자, 부역에 성실하지 않는 자, 비리로 訟事하기를 좋아하는 자가 해당된다. 역시 향회에서 惡籍에 기록하되 3회가 넘으면 향회에서 처벌한다고 하였다. 이어 鄕吏, 官屬, 村氓 등이 모두 이를 지켜 주기를 당부하면서 出身자는 죄를 범할 시 그 아들을 때리고 무거우면 관에 보고한다고 규정해 놓았다.

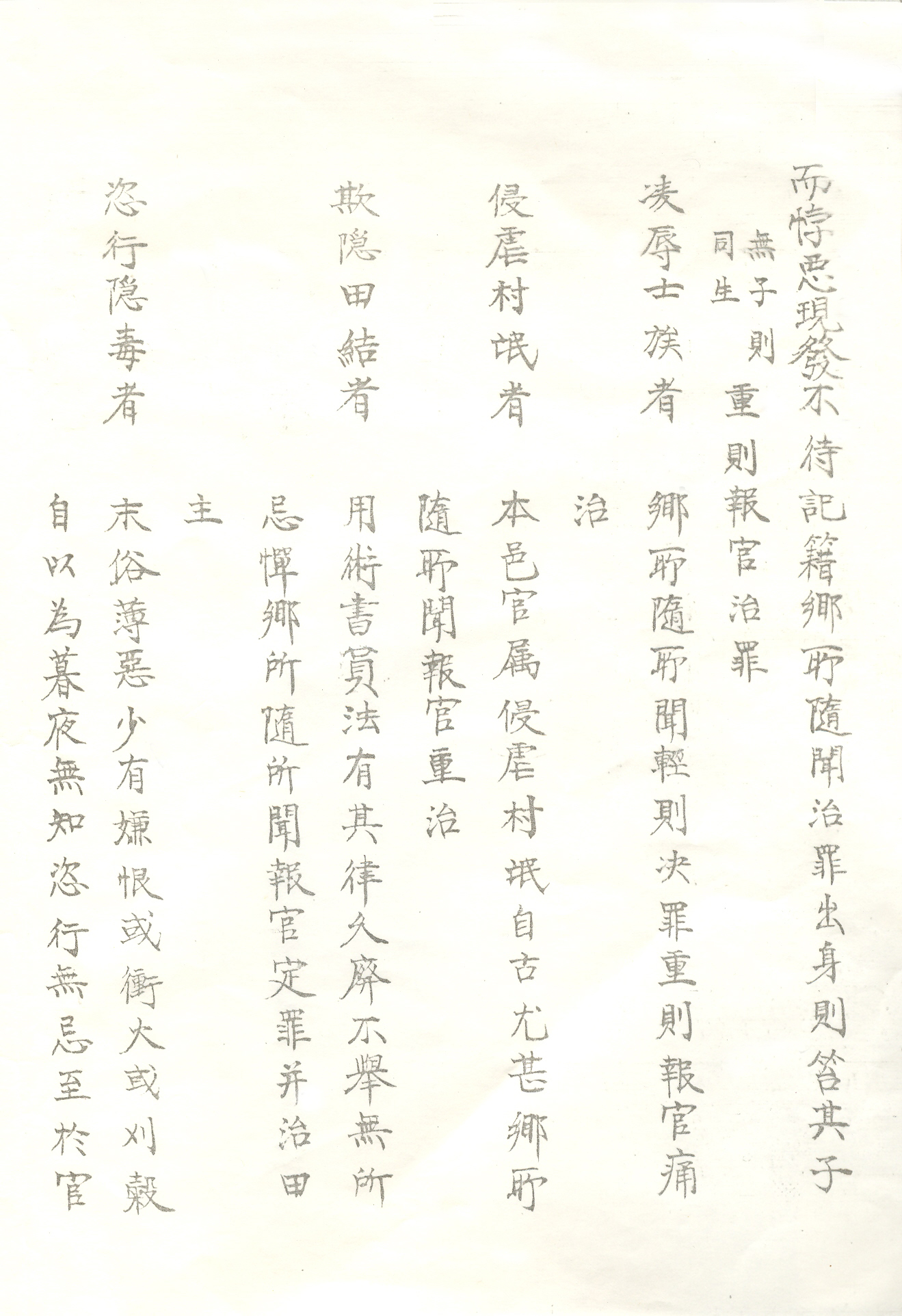

다섯 번째는 5개조로 士族을 능욕하는 자, 村氓을 侵虐하는 자, 田結을 속이고 감추는 자, 악기를 숨기고 방자한 행동을 하는 자에 대한 처벌 규정이다. 일차적으로 이상의 조항을 범하는 자에 대해서는 향회에서 처벌한다고 나타나 있으며, 그 경중에 따라 직접 매를 때리거나 관에 보고하여 처벌을 요청한다고 나타나 있다. 이상 다섯 부분에 걸친 약조는 전반적으로 사족의 자기규제, 하층민에 대한 직간접적 통제, 부역 등 관청 업무에 대한 협조 등이 주를 이루고 있다. 「鄕會講信約條」의 말미에는 이민환이 향원들에게 약조를 성실히 수행하여 善俗이 이루어지기를 당부하는 내용이 수록되었다.

한편, 이 자료의 원본은 「鄕會講信約條」라는 제목으로 필사되어 다른 자료와 함께 엮여져 義城鄕校 明倫堂에 보관 중이었지만 현재는 유실된 상태이다. 다만 이민환과 그의 형인 李民宬의 글을 필사하여 엮은 『敬亭紫巖文草』에도 「鄕會講信約條」가 남아 있어 그 원형을 검토 할 수 있는 정도이다.

[자료적 가치]

17세기 중반 향약 시행의 추이와 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이래 재지사족들은 유향소를 중심으로 鄕會를 개최하며 鄕權을 행사하였다. 또한 향약을 유향소 운영규정인 鄕規에 접목시킴으로써 재지사족 중심의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했다. 특히 영남 지역에서는 1556년 退溪가 제정한 「鄕立約條」를 기저로 한 향약이 그의 학통을 계승한 문인들에 의해 널리 실시되었다. 1648년 경상도 의성현에서 실시되었던 「鄕會講信約條」도 이러한 경향에 따라 실시된 향약이다. 이민환은 16세기 중엽 퇴계의 향약을 계승하여 의성현에서 실시되어 오던 기존의 향약을 보완하여 새롭게 향약을 제정하였던 것이다.

「鄕會講信約條」에 수록된 향약 규정은 모두 상벌규정으로 이루어져 있다. 윤리관에 입각한 기본적인 행동 규범이 주를 이루고 있으나 鄕吏, 官屬, 村氓 등의 하층민을 직접 통제하기 위한 조항이 수록되어 있는 것이 주목된다. 당시 재지사족들은 향촌 내에서 鄕吏로 대표되는 中人과 견제 관계에 있었는데, 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되는 시기와 맞물려 향약을 주도함으로써 중인들을 견제 또는 통제하려 했던 것이다. 그러나 대부분의 고을이 그러하듯이 의성현에서의 향약 역시 17세기 이후의 사회,경제적 변화에 따라 불거진 複雜多技한 향촌 사회 내에서의 갈등으로 인해 향약으로 인한 효과적인 통제는 이루어지지 못했을 것이라 생각된다.

『退溪集』, 李滉,

『紫巖集』, 李民寏,

『敬亭紫巖文草』, 李民宬, 李民寏,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『義城郡誌』, 義城郡, 義城郡誌 編纂委員會, 1998

이광우