[내용 및 특징]

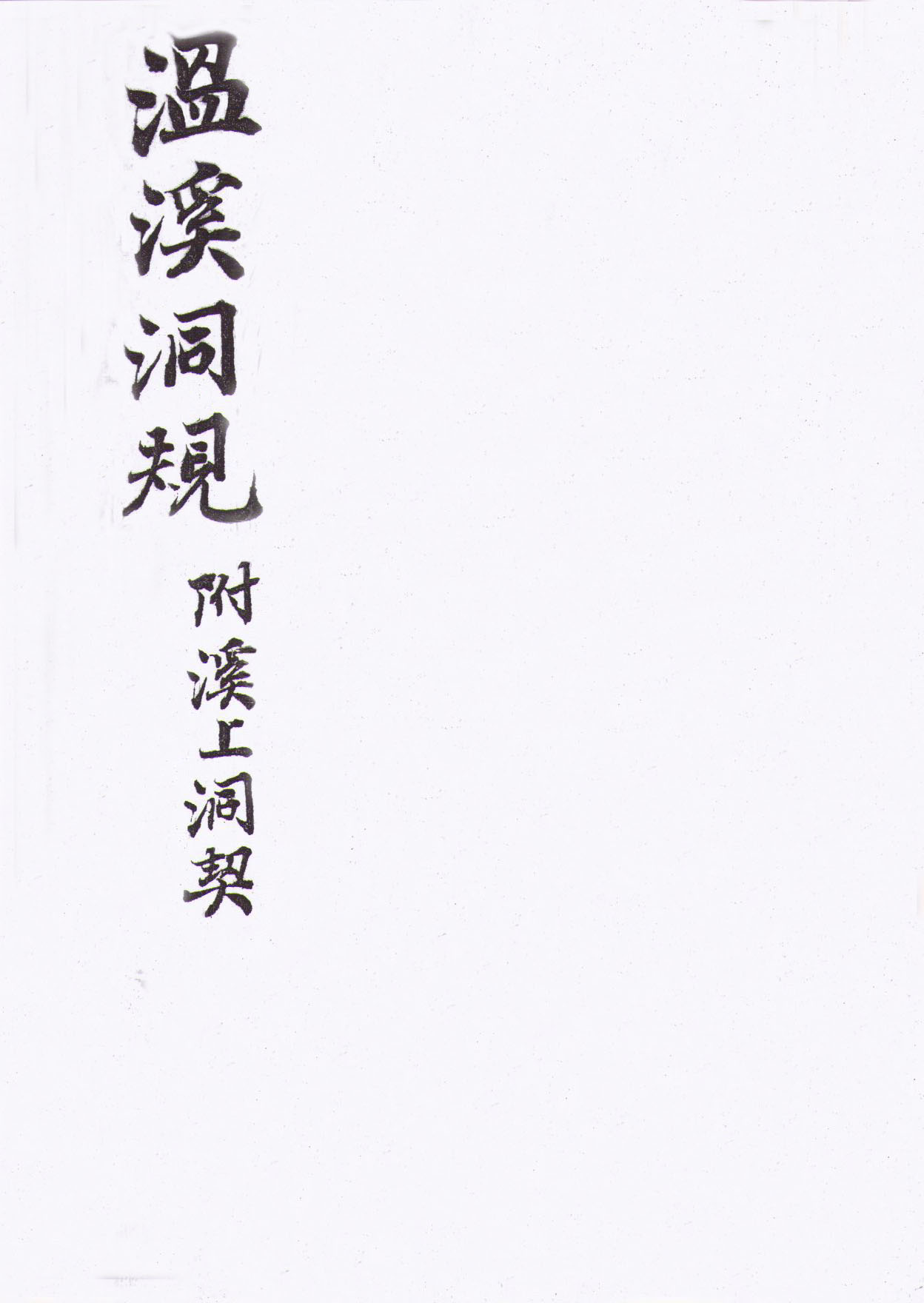

조선시대 慶尙道禮安縣의 溫溪洞와 조선후기 溪上洞 일대에서 시행되었던 洞契 관련 자료를 엮어 놓은 것이다. 비교적 이른 시기인 16세기 중반부터 실시되었고, 退溪가 거주하던 동리에서 실시되었던 것이기에 이 동계의 규정과 운영 방향은 퇴계의 문인들에 의해, 영남 각 지역에서 실시된 동계와 향약에 큰 영향력을 끼치게 된다. 본 자료의 구성 순서는 퇴계가 작성한 「溫溪洞中親契立議敍」와 제 규정을 시작으로 계상동계의 「洞內座目」과 「完議」까지 수록되어 있다.

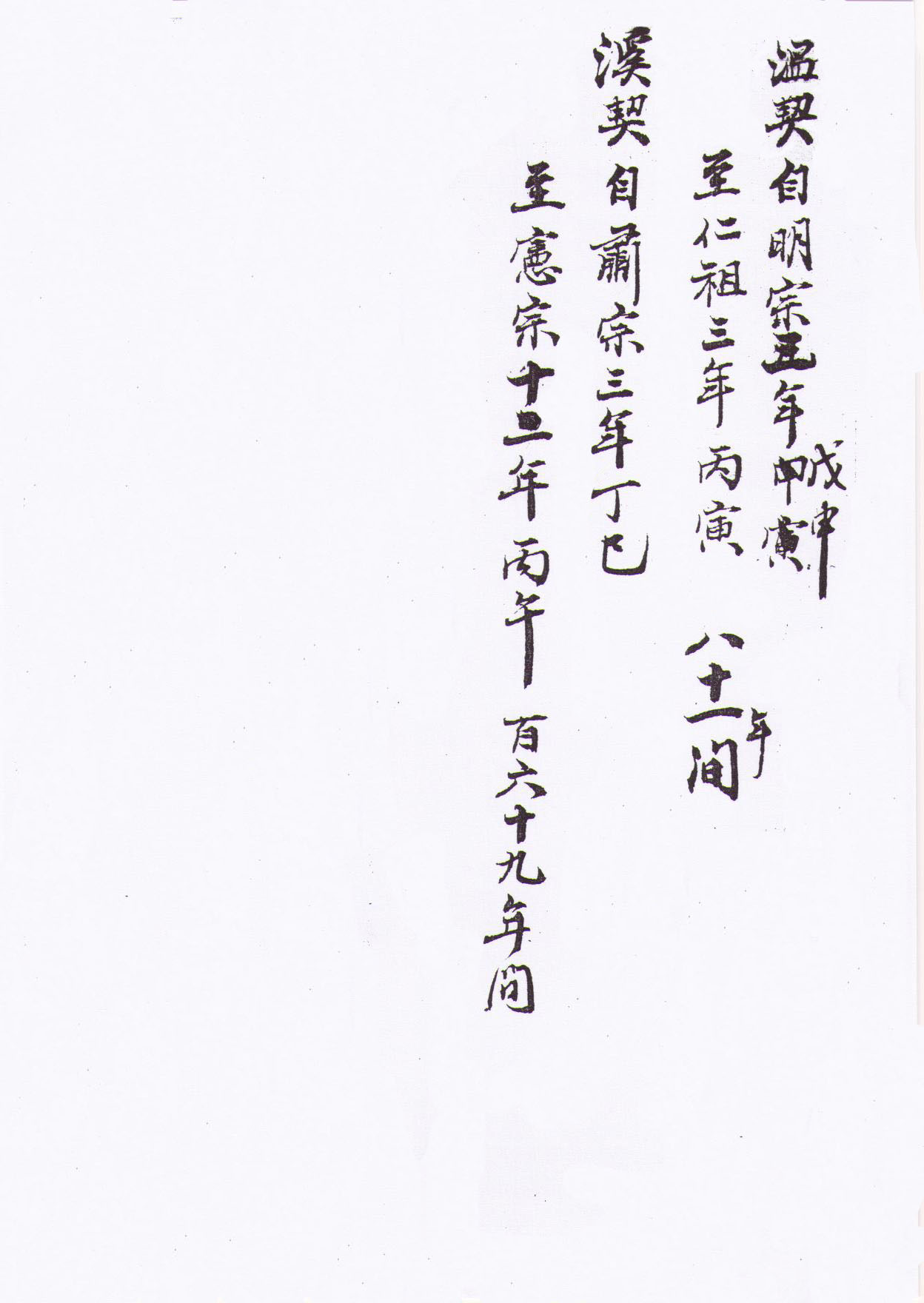

자료의 첫 장에는 동계가 시행된 연도를 기재하였다. 먼저 온계동계는 明宗三年戊申부터 仁祖三年丙寅까지 81년 간, 계상동계는 肅宗三年丁巳부터 憲宗十二年丙午까지 169년간 실시된 것이라고 기재되어 있다. 그 다음에 수록된 퇴계의 「溫溪洞中親契立議敍」는 嘉靖 32년 甲寅 3월에 제 규정을 제정하면서 함께 기재한 것으로 여겨진다. 퇴계의 글만 보아서는 대략 1554년 경부터 온계동계가 실시된 것으로 생각할 수 있으나, 뒤의 「洞中有司相遞」에는 1548년부터 유사가 임명되는 것으로 보아 적어도 1548년 이전에 온계동계가 실시되었던 것으로 추정할 수 있다.

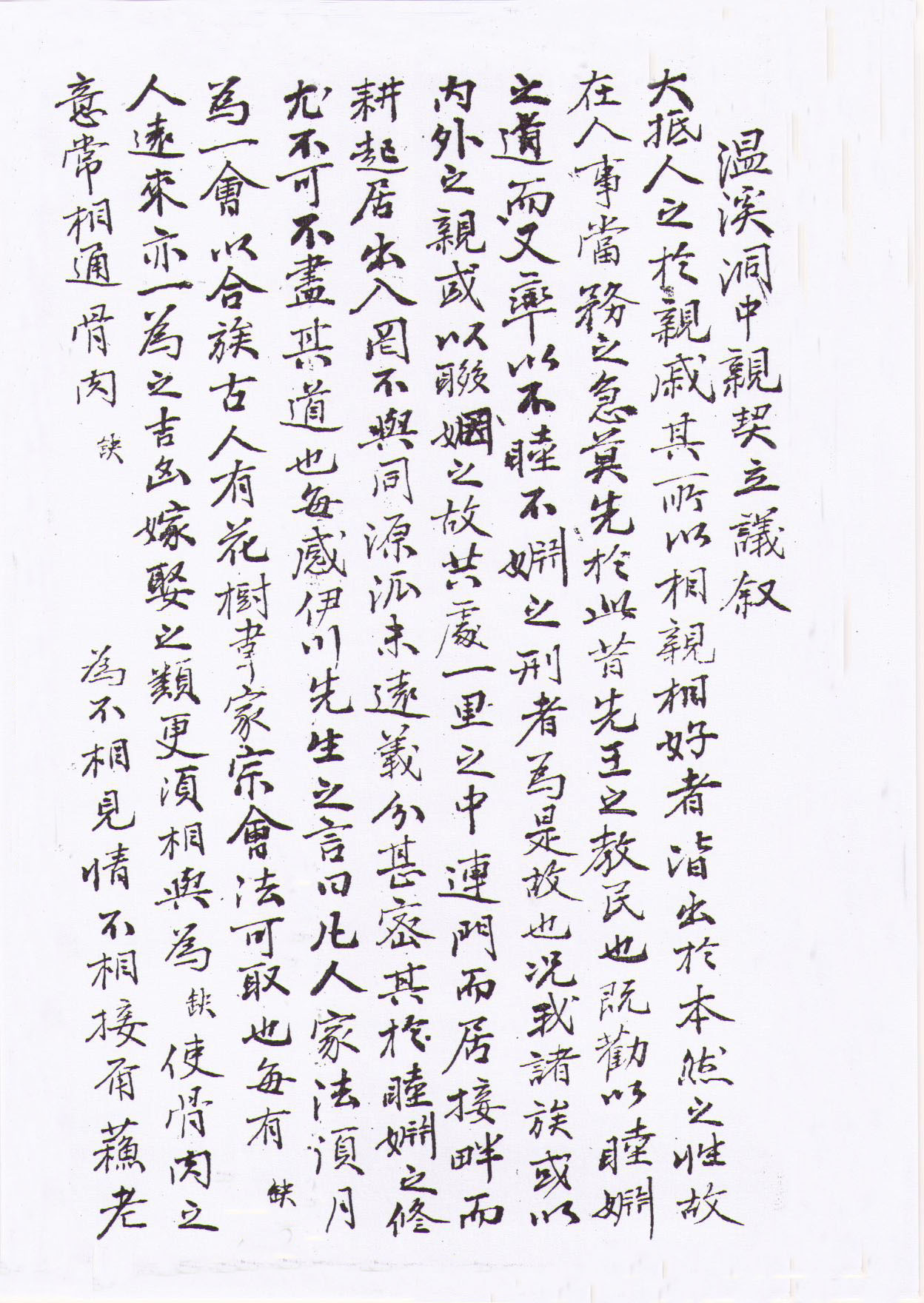

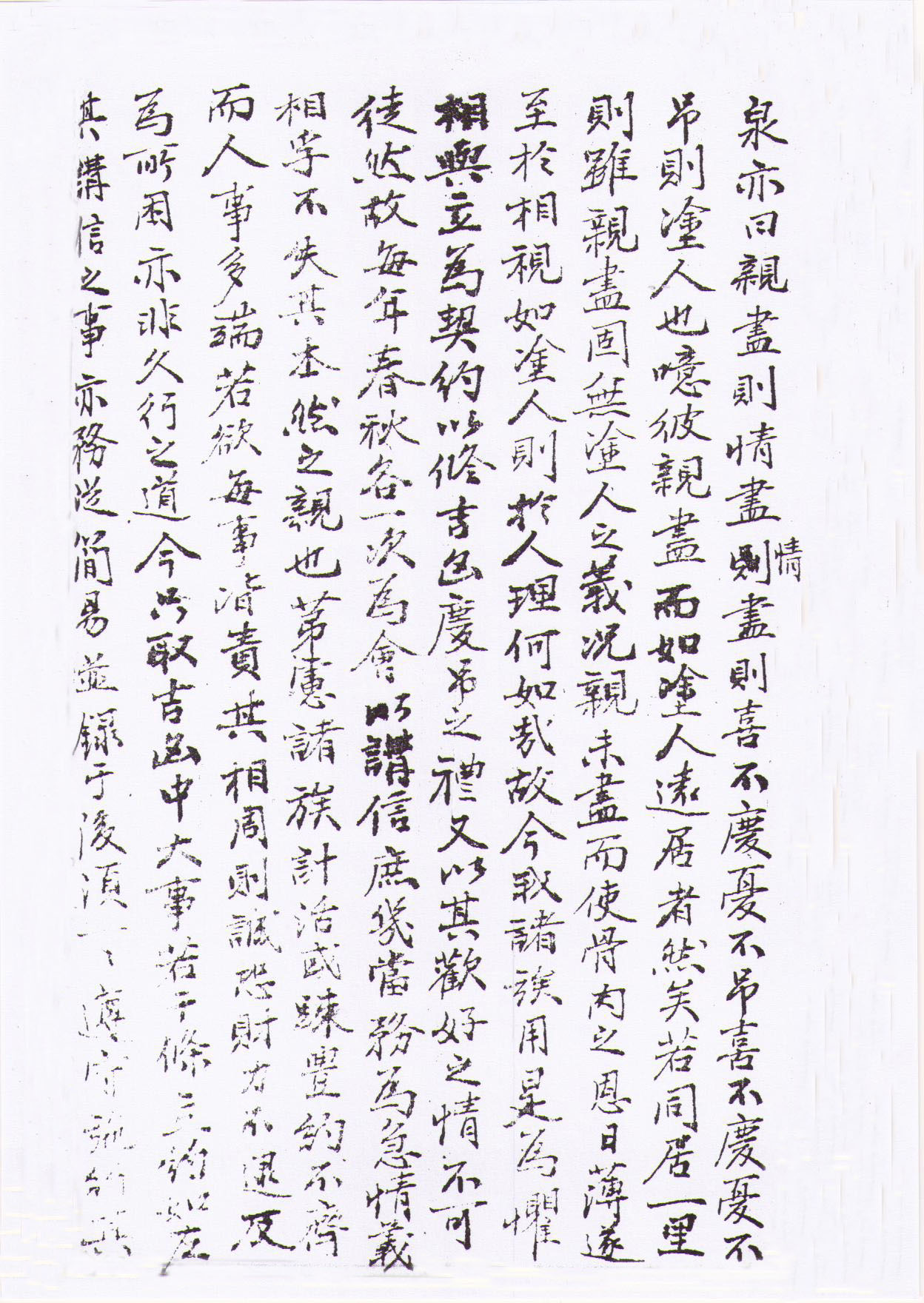

「온계동중친계입의서」는 온계동계 실시의 대략적인 의의가 언급되어 있다. 서두에는 先王의 가르침을 빌어 일족 간 우의의 중요성을 강조함으로써 동계 실시의 명분을 제시하였다. 그러면서 우리 일족은 혹 ‘內外之親’이거나, 혹 ‘聯姻之故’로 한 동리에 거주하고 있으니, 程頤의 花樹韋家宗會法에 나오는 "凡人家法 須月爲一會以合族 古人有花樹韋家宗會法 可取也 每有族人遠來 亦一爲之 吉凶嫁娶之類 更須相與爲禮 使骨肉之意常相通 骨肉日疎者 只爲不相見 情不相接爾"와 蘇洵의 「族譜序」에 나오는 "親盡則情盡 情盡則喜不慶憂不弔 喜不慶憂不弔 則塗人也"를 인용하여 우애의 지속을 말하고 있다. 온계동계가 일족의 우애와 결속을 위해 결성되었으며, 그 참여 범위는 퇴계의 眞城李氏뿐 아니라 이 가문과 혼인으로 연결된 타성 가문도 포함되어 있음을 시사해준다. 운영 원칙도 언급되어 있는데, ‘吉凶慶吊之禮’를 위해 계를 결성하고 약조를 만든다고 하였다. 그리고 그 뜻을 잊지 않기 위해, 매년 봄과 가을 한 차례 모여, 講信을 실시할 것이라 하였다. 아울러 吉事와 凶事, 講信 때의 제 규정 若干條를 제정하여 글 뒤에 수록했음을 밝히고, 말미에는 계원들에게 동계의 꾸준한 준수를 당부하며 글을 마치고 있다.

당시 퇴계 주도로 제정된 약조의 내용은 부조 내용으로 대략은 다음과 같다. 吉事는 婚姻과 科名이 해당되며 白米 5升, 鷄稚 중 1首씩 수합한다. 凶事는 父母와 妻子, 그리고 본인의 상사인데 이때의 부조는 米太 각 5升, 常紙 1卷씩 수합, 각기 壯丁 2명을 내어 2일 동안 赴役, 空石 3葉, 藁索 40把, 盖草 20把식이다. 그리고 유사가 色掌을 이끌고 監役한다. 講信의 시기는 매년 삼짇날과 중양절인데, 有故시에는 미룬다. 酒白米 각 5升, 肉價 2斗식으로 수합하되 유사집에서 술을 빚는다. 有司는 2員으로 洞任은 두 번 강신 후 교체한다. 부모나 자신의 병환, 상사, 온 가족이 전염병이 걸렸을 경우를 제외하고 까닭 없이 불참하면 酒 2壺, 鷄 2首를 강신 때 進呈한다. 강신의 음식에 限節이 없으면, 유사가 전보다 더 잘 차리려 하는 폐단이 생길 것이니, 盤果 5器와 味數 대여섯 가지로 한정하여 검약을 지켜 오래되기를 도모한다. 만약 유사가 생색을 내기 위해 이를 어길시, 가벼우면 큰 술을 내고 무거우면 임시로 모여 회의를 통해 처벌한다.

퇴계 주도로 제정된 규약은 만력 43년(1615) 4월 수정된다. 契中約條가 오래되어 時議에 따라 약조를 고쳐 새롭게 수록한 것이다. 모두 9개조로 이루어져 있는데, 그 대략은 다음과 같다. 一, 강신 비용은 洞中 재산이 넉넉해졌으니 따로 거두지 말고, 大會 때에는 酒米 1石, 肉價 10石, 木麥 2石식으로, 小會 때에는 酒米 10斗, 肉價 7石, 木麥 1石식으로 分給하되 유사가 마련한다. 一, 길흉의 부조 또한 더 거두지 않되, 길사는 米 10석, 喪事는 米 10斗, 太 5斗, 紙價 10斗, 條索 40把, 草席 5張, 布 3疋식으로 각기 내어주며, 길사의 鷄稚 중 1首를 거두는 것은 이전과 같이 한다. 一, 상사 役奴는 洞員이 많아졌기에 각기 壯奴 2명을 내어 하루 간 赴役하고, 空石 2葉, 藁索 20把, 盖草 10把식으로 改詳한다. 一, 상사는 燔灰가 가장 어려우니, 한 집 힘만으로 불가능하기에 洞員이 각각 人牛를 내어 운반한다. 一, 寶上 곡식을 빌려 주었다가 거두어들일 때에는 精實해야 하며, 文簿에 얽매여서는 안 된다. 一, 유사 傳掌 때에는 所用 穀石을 일일이 장부에 懸錄하고, 동원이 모인 자리에서 打算 磨勘하되 부족한 것이 있으면, 얼마 되지 않아도 즉시 徵納한다. 一, 유사가 서로 교체 될 때 傳掌 雜穀의 元數는 謄錄에 신구 유사가 각각 서명하여 뒤에 상고한다. 一, 유사가 傳掌할 때 一斗一升도 反作하여 후에 폐를 끼치지 않는다. 一, 寶上의 元數가 너무 많으면, 출납이 불편하고 꺼리는 일도 생기니, 租 100石, 米 10石, 豆 10石, 木麥 10石을 넘지 않게 해서 길흉사의 所用으로 갖추고, 만약 이 수에 하자가 있으면 유사를 중벌하고 遞任하지 못하게 한다. 이상 9개조는 당시 계의 사정에 따라 변형한 것인데, 온계동 사족들의 성장과 맞물려 계의 외양적인 규모가 확대되고 있음을 시사하고 있다.

「洞令」은 온계동계 관련 처벌 규정으로 1560년 정월에 제정되었다. 모두 12개조로 그 대략은 다음과 같다. 一, 本主와 他主에게 무례하고 불손한 자는 笞 50대를 친다. 一, 부모에게 불순한 자도 같다. 一, 형제끼리 싸운 자는 笞 50대에 三을 더한다. 一, 간음한 자와 도적질한 자도 동일하다. 一, 싸워서 상처를 입힌 자는 笞 50대에 二를 더한다. 一, 친척끼리 不睦 하는 자와 이웃끼리 不和 하는 자도 동일하다. 一, 墓山에 불을 지르거나 起田하는 자도 동일하다. 一, 元居人으로 죄에 남을 끌어들이는 자도 동일하다. 一, 남의 경작지를 빼앗는 자, 물길을 옮기는 자, 남의 곡식을 베는 자도 동일하다. 一, 墓山에서 伐木하는 자, 不根人을 許接하는 자는 笞 50대에 一을 더한다. 一, 여럿이 모여 술 마시는 자리에서 취하여 소란을 피우는 자, 川防에서 벌목하는 자, 田上에다 모래를 흘러 들이는 자는 笞 50대로 다스린다. 一, 牛馬를 放牧하는 자는 笞 30대로 다스린다.

12개조 다음에는 「洞令」을 세운 뜻을 간단히 밝히고 있다. 그 本意는 서두에 간략하게 정리되어 있다. 洞中에 거주하는 사람들 모두 집마다 奴婢를 거느리고 있는데 갈수록 ‘無通難治’하기에 부득이 舊規를 쫒아 이상의 규약 약간조를 제정했음을 명시해 놓고 있는 것이다. 그리고 운영방법에 대해서는 가히 용서할 만한 자이면 임시로 회의를 통해 적당히 論決하고, 조항 외의 것을 범한 자는 사리에 맞추어 처리할 것이며, 범한 자가 奴婢와 관련되어 있지 않으면 관에 알려 治罪케 한다고 규정하고 있다. 동계의 외연 범위가 확대되어 노비까지 통제하기 위해 규정된 것으로, 향약을 매개로 하층민을 통제하고 사족 중심의 향촌지배질서를 유지하려는 의도가 반영된 것이다. 이러한 성격은 17세기 전후 여러 지역에서 실시된 향약과 동계에서도 확인된다.

이어 말미에는 「洞令」의 제정 경위를 설명해 놓았는데, 이 규약을 제정한 이는 퇴계라고 명기되어 있다. 退去하여 田園 생활을 하고 있을 때, 노비들에 대한 ‘無通難治’를 염려하여 기강을 세우고자 제정했다고 한다. 시간이 흘러 가문이 소원해져, 혹 범하는 자가 있더라도 奴主가 여러 가지 방법으로 죄벌을 모면하려 들고, 노비 또한 頑悍하여 자신이 저지른 죄에 복종하지 않으니 부득이 이를 만들었다고 밝히고 있다. 그리고 끝내 복종하고 거스르는 자는 관에 알려 벌을 다스리라고 덧붙여 놓았다. 퇴계 당대에 이것이 규정되고 운영되었는지에 대한 여부는 확인 할 수 없지만, 17세기 초반 온계동계 운영자들은 퇴계의 권위를 빌어 이 규약을 적용하려 한 것이 분명하다.

「洞令」 다음에 수록된 「洞員」은 본 자료의 첫 번째 座目이다. 모두 75명을 수록하였다. 가장 서두의 3명은 한 글자를 올려 써서 ‘李察訪’, ‘李司果’, ‘李參議’로 기재해 놓았다. 처음 온계동계가 만들어질 때 온계동을 대표하던 3인으로 여겨지는데, 이중 ‘李察訪’은 퇴계의 형인 李澄을 가리키는 것이며, ‘李參議’의 경우 甲寅(1544) 5월 刑曹參議에 제배되었다고 기록되어 있는 것으로 보아 퇴계를 지칭하고 있는 것으로 생각된다. 나머지 追入된 자들도 함께 기재되어 있는데, 나이순으로 수록한다고 초두에 명기해 놓았다. 입록자는 모두 앞선 3인의 자제와 후손 및 인척인 것으로 여겨진다. 성명 뒤에는 字를 명기하였으며, 몇몇 인사는 號도 기재하였다. 75명을 성씨별로 분류하면, 李氏 47명, 吳氏 10명, 琴氏 8명, 金氏 3명, 任,蔡氏 각 2명, 權,朴,徐氏 각 1명 순이다. 온계동에 거주하고 이 동계의 제정과 운영을 주도 하고 있는 眞城李氏가 단연 다수를 차지하고 있다. 나머지 타성은 진성이씨의 인척과 외손들이다. 따라서 거주지도 온계동에 한정되어 있지 않다. 온계동을 제외하고 당시 예안현에 소속되어 있던 汾川과 土溪, 그리고 인접 고을인 安東府 거주 인물들도 확인되고 있는 것은 이들이 진성이씨와의 혼인관계를 매개로 온계동계에 참여했기 때문이다.

「洞中有司相遞 明宗三年」은 온계동계의 역대 유사를 기입해 놓은 것이다. 戊申(1548)부터, 戊辰(1628)까지 각 해 마다의 유사를 기재해 놓았다. 戊申에만 李憑 혼자 유사로 기재되어 있고, 나머지 해에는 모두 2명씩 기재되어 있는데, 만약 해가 지나도 유사를 지속적으로 역임할 경우 이름 대신 ‘仍’이라 표시하였다. 이를 미루어 보아 유사의 임기는 보통 1년이고, 경우에 따라 1년간 연장되나, 李嶷와 李弘遠은 癸亥(1623)부터 乙丑(1625)까지 3년간 유사를 역임하기도 하였다. 좌목과 마찬가지로 진성이씨의 유사 역임 비중이 높게 나타난다. 퇴계에 의해 「溫溪洞中親契立議敍」가 작성된 시기보다 앞선 1548년부터 유사가 임명되고 있음이 주목된다.

「扶助簿」는 규례에 따라 洞員이 길사와 흉사를 당하였을 때, 부조한 내용을 기재한 것이다. 해당 연도의 간지 아래에 부조 받는 계절과 대상자의 성명, 사유, 부조 받은 물품의 종류, 후기에는 그 수량도 기재해 놓았다. 부조 기록은 丁巳(1557)부터 시작되며, 丙寅(1626)에 마지막 부조 기록이 확인된다. 이때 부조의 대상과 내용은 일전에 퇴계 주도로 제정된 立議의 원칙을 가급적 따르고 있다. 부조의 대상이 되는 흉사로는 부모와 처자, 그리고 본인의 상이 해당되며, 조모상도 확인된다. 이는 ‘丁父’, ‘丁母’, ‘丁憂’, ‘丁母艱’, ‘丁父艱’, ‘妻喪’, ‘喪’(본인의 경우), ‘丁父喪’, ‘丁祖母喪’으로 명기되어 있다. 길사는 크게 과거 급제와 혼인이다. 과거 급제는 文科와 生進試 급제가 해당되는데 ‘文科到門’, ‘進士慶宴’, ‘生員慶宴’으로 명기되었다. 혼인은 사위와 며느리를 맞이하는 경우로 ‘迎婿’, ‘迎婦’로 명기하였는데, ‘迎妾婿’의 사례도 하나가 확인된다. 길사인 것으로 생각되나 이유는 밝히지 않고 ‘設宴’으로 부조된 경우도 있다. 특별한 경우로 壬申(1572)에 있었던 ‘李察訪宅昆賜室內設酌’과 庚辰(1580)에 있었던 ‘察訪宅成造’는 李澄의 후손에게 賜室이 이루어지면 있었던 길사의 부조이다. 庚戌(1610)에 있었던 ‘先生宗廟祀享大廟從祀賜祭’는 퇴계의 문묘종사와 관련하여 賜祭한 길사의 부조이다. 부조물로는 물건의 종류와 규모에 따라 약간씩 차이는 나지만 일반적으로 鷄, 稚, 米, 斗, 荒, 木綿, 紙가 확인된다.

온계동계의 가장 말미에는 4월 望日에 작성한 李有道의 識가 수록되어 있다. 여기에는 새롭게 온계동계 관련 자료를 엮게 되는 사유와 과정을 간략히 밝혀 놓았다. 그 사유는 세월이 오래 지나 동계 관련 옛 책자의 장수가 다 되었으며, 그 간 유사의 교체 기록과 다른 등록 기록이 정실하지 못하기 때문이라고 나타나 있다. 이에 萬曆乙卯(1615)에 마침 유사였던 李岐가 손수 새롭게 책자를 단장하고 본인에게 改書를 부탁하는 과정을 거치면서 개서가 이루어졌다고 하며, 말미에는 후손들에게 엄정한 준수를 부탁하였다. 이유도와 이기는 모두 乙卯(1615)에 유사를 역임했던 인물이나, 이들이 改書했다는 연도는 정확히 확인되지 않는다.

온계동계 관련 자료는 이유도의 識를 마지막으로 끝이 나고, 이어서는 溪上洞契 자료가 수록되어 있다. 계상동계는 예안현의 溪上洞 일대에 거주하는 퇴계의 후손에 의해 결성된 동계로, 한 동안 중지되었던 온계동계를 계승하여 실시된 것이다. 동계라 불리고 있지만 사실상 진성이씨 일족이 참여하고 있기에, 온계동계와 마찬가지로 족계의 성격을 가지고 있다. 1677년부터 1846년까지의 기록을 수록하여 조선후기 동계의 특징을 확인 할 수 있다.

계상동계 가장 앞에는 20개조의 제 규정이 수록되어 있는데, 이 규정은 훗날 完議로써 세 차례 추가가 이루어진다. 이것은 퇴계가 1556년 예안현 유향소에서 실시하기 위해 제정하였던 「鄕立約條」, 일명 禮安鄕約의 대략을 따르고 있으며, 그 외 길흉사의 부조 조항, 강신 때의 제 규정을 수족하고 있다. 이하 20개조의 대략은 다음과 같다. 一, 부모를 모시지 않아 걸식케 하는 자. 一, 부모에게 불순하여 패악을 행함이 많은 자. 一, 형제끼리 화목하지 않은 자. 一, 양반을 능욕하는 자. 一, 夫女를 몰래 간음하는 자. 이상은 極罰이다. 상벌은 관에 알려 科罪하고, 교류하지 않는다. 중벌과 하벌은 경중을 쫒아 施罰한다. 一, 강함을 믿고 폭력을 휘두르며 閭里에서 해를 일으키는 자. 一, 젊은 사람으로 어른을 능욕하는 자. 一, 이웃 간에 화목하지 않고 서로 싸우는 자. 이상은 中罰이다. 상벌은 관에 알리고, 중벌과 하벌은 從施한다. 一, 길흉사의 부조를 규약대로 하지 않는 자. 一, 公事 때에 핑계를 이유로 따르지 않는 자. 一, 閭里 간에 고성을 지르고 욕을 하는 자. 一, 聚會 때에 술을 마시며 시끄럽게 떠드는 자. 이상은 下罰이다. 상벌은 관에 알리고, 중벌과 하벌은 從施한다. 一, 約中에 화재가 있으면 上下가 서로 모여 구원하고 또한 위문한다. 각기 空石과 盖草, 長木을 내어 함께 힘서 造成한다. 도적을 당하면 서로 구원하고 질병이 있으면 서로 문안한다. 癘疫 때문에 농사일을 못하면 上下가 각기 農軍을 내어 밭 갈거나, 씨를 뿌리거나, 김을 매거나, 수확해 준다. 鰥寡孤獨과 廢疾하여 無告한 자는 아울러 矜恤하여 잃는 바가 없게 한다. 一, 約中에 喪事가 있으면 上下가 齋會하여 모두 가서 조문한다. 護喪有司 1員과 下有司 2人을 정하여 이를 돌보게 하며, 장례 때 또한 그렇게 한다. 양반은 각기 壯奴 1명을 내고, 常人이면 役夫 1명을 내어, 혹은 擔持하고 혹은 造墓하는데 하루만 赴役한다. 一, 흉사는 上下 모두 각기 白米 2升, 濁酒 6鉢, 榼 1器, 役軍 1명을 내는데, 만약 出干한 자는 하루 出役하고 뒤에 轂 1斗를 徵捧한다. 一, 철이 아닌데 방목하여 곡물에 손해를 끼치는 자는 上罰로 논하고 관에 알려 治罪한다. 一, 閭里 간에 도둑질 하는 자와 田野에서 곡식을 훔치는 자는 公論을 쫒아 重杖으로 다스리고 배로 물리게 한다. 一, 매년 봄과 가을에 講信을 設行하여 선악을 規正한다. 一, 다른 사람의 노비를 招引하는 자는 관에 알려 법대로 무겁게 다스리고, 후에 이로 하여금 現出케 한다. 一, 이 동리 세 곳에 있는 논을 관개하는데 있어, 임의로 관개하는 자는 발견하는 대로 무거운 벌로 다스려 笞 50대를 치고, 후에 1疋을 徵捧하여 贖하게 해준다.

20개조의 조항 뒤에는 계상동계를 결성하게 되는 간략한 연유가 언급되어 있다. 여기에 따르면 지난 辛酉年 이래로 栢洞契憲이 시행되고 있었고 현재까지 폐지되지 않았다고 한다. 그러나 지난 庚辛 양년을 거치는 동안 인심이 사나워지고 기강이 해이해졌기에 이제 이렇게 다시 洞規를 중수하였다며, 이 규약을 잘 준수하기를 당부하고 있는 것이다. 栢洞契는 溪上洞가 위치했던 지금의 토계리 일대에서 시행되었던 동계로 여겨지는데, 계상동계는 온계동계를 계승함과 더불어 이를 重修하여 만든 것으로 생각된다.

계상동계에는 「洞員」이라는 이름으로 여러 편의 좌목을 엮어 놓았다. 첫 번째 「洞員」에는 18명을 수록하고 있는데, 戊午(1678) 윤3월 23일 追入자 1명과 乙丑(1685) 정월 초8일 追入자 3명도 포함되어 있다. 성씨별로는 李氏 11명, 金氏 4명, 朴氏 2명, 琴氏 1명 순이다. 단연 계상동 일대에 집성촌을 이루고 있던 진성이씨가 다수를 차지하고 있다. 온계동계와 마찬가지로 타성의 경우 진성이씨와 혼인관계를 맺은 가문과 외손이 참여하고 있었다. 그리고 동원의 거주지 역시 계상동에 한정되지 않았다. 이는 뒤에 수록된 다른 좌목의 구성원에게 동일하게 적용된다.

「乙酉三月晦日完議」는 1705년 3월 제정된 2개조의 계상동계 운영 규정이다. 서두에 洞規는 舊案의 條約을 따른다고 밝히고 있기에 이는 추가 제정된 것으로 볼 수 있다. 그 내용은 다음과 같다. 一, 부모, 자신, 아내 4喪이 있으면 금년부터 喪器와 擔丁을 내어 준다. 一, 만약 의외의 喪을 당한 자가 있으면, 또한 四喪의 모양에 의거하여 許給해 준다. 위의 두 조항은 계상동계 역시 길사와 흉사, 특히 흉사가 있을 경우 상부상조를 위해 운영되었음을 알게 해준다.

완의 다음에는「洞員」이라는 제목으로 세 편의 좌목이 나란히 엮여져 있다. 첫 번째 「洞員」에는 李氏 16명, 金氏 3명, 朴氏 1명 등 모두 20명을 수록하였는데, 「乙酉三月晦日完議」가 만들어지던 시기의 것으로 추정된다. 두 번째 「洞員」에도 李氏 9명, 琴氏 5명, 金氏 3명, 權氏 2명, 朴氏 1명 등 20명을 수록하였지만 좌목 작성 시기와 입록 시기는 밝혀놓지 않고 있다. 세 번째는 「洞員 庚戌正月二十七日 英祖六年」이라 기재되어 있어, 1730년 정월 27일에 작성되었음을 알 수 있다. 모두 29명을 수록하였으며 李氏 22명, 琴氏 3명, 權氏 2명, 金氏와 朴氏 각 1명이다. 이 중 1명은 己巳(1749)에 追入된 것으로 나타난다.

「壬午十月日完議」는 1762년 10월에 제정된 완의로 舊案에 기재된 기존 동규를 의거한 뒤 2개조를 추가 제정한 것이다. 그 내용은 다음과 같다. 一, 동리 외의 사람이 만약 喪器와 기타 洞物인 喪轝와 遮日을 빌리면 貫錢 5戔을 捧納한 후에 내어 준다. 一, 洞中의 喪葬 때에 혹 핑계를 대고 赴役하지 않는 자가 있으면 荒 2斗식으로 징납한다.

「壬午十月日完議」 다음에는 「洞員」이란 제목의 좌목이 수록되어 있는데, 두 시기에 걸쳐 작성된 것이다. 앞의 것은 「壬午十月日完議」가 만들어지던 시기의 것으로 추정되는데, 追入자 1명을 포함해 모두 18명을 수록하였다. 이 중 李氏가 17명이고, 琴氏는 1명이다. 다음 좌목은 己丑(1769) 10월 29일에 작성된 것으로 追入자 5명 포함 23명을 수록하였다. 이 중 李氏는 21명이며, 金氏와 琴氏는 각각 1명이다. 혼인관계로 맺어진 타성 출신의 참여가 점점 줄어들고 있음이 나타난다.

「洞員」 다음에는 1808년 10월 20일에 작성된 李家淳의 識가 수록되어 있다. 이가순의 識는 온계동계와 계상동계 관련 자료가 엮여지면서 작성된 듯하다. 먼저 이 책자의 서두에는 퇴계가 일찍이 예안에서 실시하기 위해 향약을 제정하고, 동리에서 시행하기 위해 온계동계를 제정한 사실을 들고 있다. 당시의 제 규정은 비록 시행과 효과가 미미했지만 현재에는 그것이 널리 시행되고 있다고 하였다. 조선중기 이후 퇴계학통이 널리 확산되면서 영남 지역에서 실시된 여러 향약의 전범이 되었기 때문이다. 이어 이가순은 퇴계의 제 규정이 인륜, 그리고 가정과 향촌의 질서를 바로잡기 위한 의도를 가진 것이라 평하고 있다. 父子와 夫婦, 長幼와 貴賤의 관계를 바로 잡는 기본이 바로 가정에서 시작되는 것이어서 퇴계가 일족 간의 상부상조를 위해 契를 결성하였으니, 그것이 바로 온계동계의 결성 의의라 하였다. 그리고 계상동계는 바로 이것을 계승한 것으로, 지금까지 약 100여 년에 걸쳐 시행되어 오고 있다고 하였다. 그렇기에 당시의 규정은 비록 罰禁 위주로 제정되었지만, 지금 온계동계의 제 규정을 지금 시행되는 계상동계 자료 앞에다 수록하게 되었음을 밝히고 있다. 온계동계을 수록한 책자가 蟲鼠로 인해 훼손되어 새롭게 정리하면서 그것을 계상동계 앞에다 수록하였으니, 후손들에게 계상동계가 운영되는 의미와 전통의 유구함을 상고케 하기 위해서라 하였다. 계상동계가 온계동계의 전통을 계승하여 실시되고 있음을 다시 확인 할 수 있다.

이가순의 識 다음에는 「洞內座目」이라는 제목으로 시기를 달리하는 계상동계 계원들의 좌목 다섯 편이 수록되어 있다. 첫 번째 좌목은 戊戌(1778) 12월의 것으로 모두 26명이 입록되어 있으며, 이 중 追入은 5명이다. 성씨별로는 李氏 24명이고, 琴氏와 金氏가 각 1명이다. 두 번째 좌목은 戊辰(1808) 10월 20일 것으로 여기에 앞서 지를 작성한 이가순도 입록되어 있다. 모두 23명이 입록되어 있으며 이중 追入은 4명이다. 세 번째 좌목은 丁丑(1817) 11월 25일 것으로 4명의 입록자 중 追入이 3명, 네 번째 좌목은 甲申(1824) 12월 초4일 것으로 7명 입록, 다섯 번째 좌목은 庚寅(1830) 12월 25일 것으로 追入 1명만 기재되어 있다. 이때 追入자는 3냥을 납부했다고 하는데, 그 이전에도 동일하게 적용되었는지는 알 수 없다. 한편, 두 번째 좌목부터 입록된 인물은 전원 李氏이다. 온계동계의 좌목부터 19세기까지의 좌목을 시간 순서대로 살펴보면 이씨의 입록 비율이 점점 두드러지고 있는 것으로 나타난다. 조선후기로 갈수록 부계 중심의 혈연관계가 강조되어 가던 당시의 사회적 분위기가 반영되었기에, 계상동계 참여 세력도 점차 진성이씨의 부계 구성원 위주로 고착화되어 갔던 것이다.

좌목 다음에는 戊辰 10월 20일의 洞會 때 제정된 完議가 수록되어 있다. 이 완의는 1808년 10월 20일 이가순이 계상동계의 識를 작성할 때 같이 만들어진 것이다. 모두 3개조로 그 내용의 대략은 다음과 같다. 一, 洞案을 지금 보니 46人이 있어 큰일을 담당하기가 충분하다. 이후로는 상하를 막론하고 추입을 허락하지 않는다. 좌목 가운데 혹 闕漏되는 자가 있을 경우에만 입록을 허락한다. 一, 溫溪契故事에 의거하여 부모의 병환, 자신의 병환, 상사, 그리고 온 가족의 전염병이 있는 경우를 제외하고 아무런 까닭 없이 불참하는 자는 상하를 막론하고 酒 2壺와 鷄 2首 式으로 강신 때 進呈한다. 一, 喪轝는 (중간 부분 결락). 다른 동리에 運納할 때 유실되는 폐가 없게 한다. 한편, 자료의 말미에는 追入者 2명의 성명을 수록하였는데, 甲辰(1844)에 1명, 丙午(1846) 10월에 1명이 추록된 것으로 나타나 있다.

[자료적 가치]

조선시대 동계의 특징을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 이 중 온계동계는 임란 이전에 제정되어 17세기 전반기까지 재지사족 중심의 향촌지배질서가 자리 잡혀 가던 시기에 만들어진 것이다. 이름은 동계이지만 실제로는 온계동을 중심으로 집성촌을 이루며 거주하고 있는 진성이씨 일문이 주도하는 族契의 성격도 함께 띄고 있다. 1554년 경 퇴계 주도로 제 규정이 제정되었으며, 그가 작성한 「溫溪洞中親契立議敍」가 남아 있다. 이 글에 담겨져 있는 동계 제정의 의의와 명분, 그리고 부기된 길사와 흉사의 상호부조 조항, 강신의 운영 조항은 훗날 퇴계학파의 전파와 맞물려 영남 각지에서 제정되는 동계와 족계 등에 큰 영향력을 끼치게 된다. 즉, 퇴계 이후 영남 지역에서 실시되던 여러 향약의 전거가 되었던 것이다. 여기에는 퇴계의 지역적 위상도 작용을 하고 있다.

퇴계가 제정했다고 전해지는 「洞令」은 동리의 하층민 중 노비를 통제하기 위해 만든 규정이다. 사족 중심의 신분질서를 범하는 노비에 대하여, 동계를 통해 일차적인 처벌을 동리의 사족들이 직접 하겠다는 의미이다. 17세기 전후 향약을 매개로 향촌지배질서를 확립해 나가려던 재지사족들의 의도가 반영되어 있는 것이다. 한편, 온계동계의 구성원을 살펴보면, 부계 중심의 특정 성관만 참여하던 조선후기의 일반적인 族契와는 구별이 된다. 洞員 중에는 진성이씨가 아닌 타성관도 다수 포함되어 있다. 이들은 진성이씨의 인천과 외손이다. 내외손이 모두 참여하고 있는 것으로, 부계 중심으로 운영되던 조선후기의 향약과 구별되는 부분이라 하겠다.

17세기 후반부터 19세기 중반까지 실시된 계상동계는 온계동계의 전통을 계승하여 퇴계의 후손들 주도로 실시된 동계이다. 온계동계를 계승하였으나, 그 성격은 조선후기의 사회적 실정이 반영되어 있다. 온계동계와 마찬가지로 재지사족 중심의 향촌질서를 강조하고 있으며, 上下人이 모두 참여하는 상부상조 조항을 제정하기도 했다. 동계 규정을 통해 동리의 하층민을 통제하겠다는 의도로 볼 수 있다. 그러나 사족 중심의 향촌질서가 붕괴되는 시점이어서 제정되었을 때의 의도대로 해당 규정은 원활히 운영되지 못한 듯하다. 계상동계는 운영 주체인 진성이씨 중심으로 결성되어 있으며, 상호 간의 상부상조를 통한 일족 간 결속력 강화가 주된 운영 방향이었다. 사회,경제적 변화 속에 향촌에서의 지위가 약해진 재지사족들은 부계 중심의 이러한 계 조직을 운영해 나감으로써 자신들의 사회적 지위 유지에 주력하였던 것이다. 온계동계와 비교하여 좌목 입록자 중 진성이씨의 비중이 높아짐은 이러한 성격의 변화를 단적으로 보여준다.