갑오농민전쟁으로 慶尙道陜川郡崇山으로 이주한 義興縣 출신의 유학자 都右龍이 동요하고 있는 민심을 수습하기 위해, 1894년 鄕約契를 重創하고 그 의의를 설명한 說

[내용 및 특징]

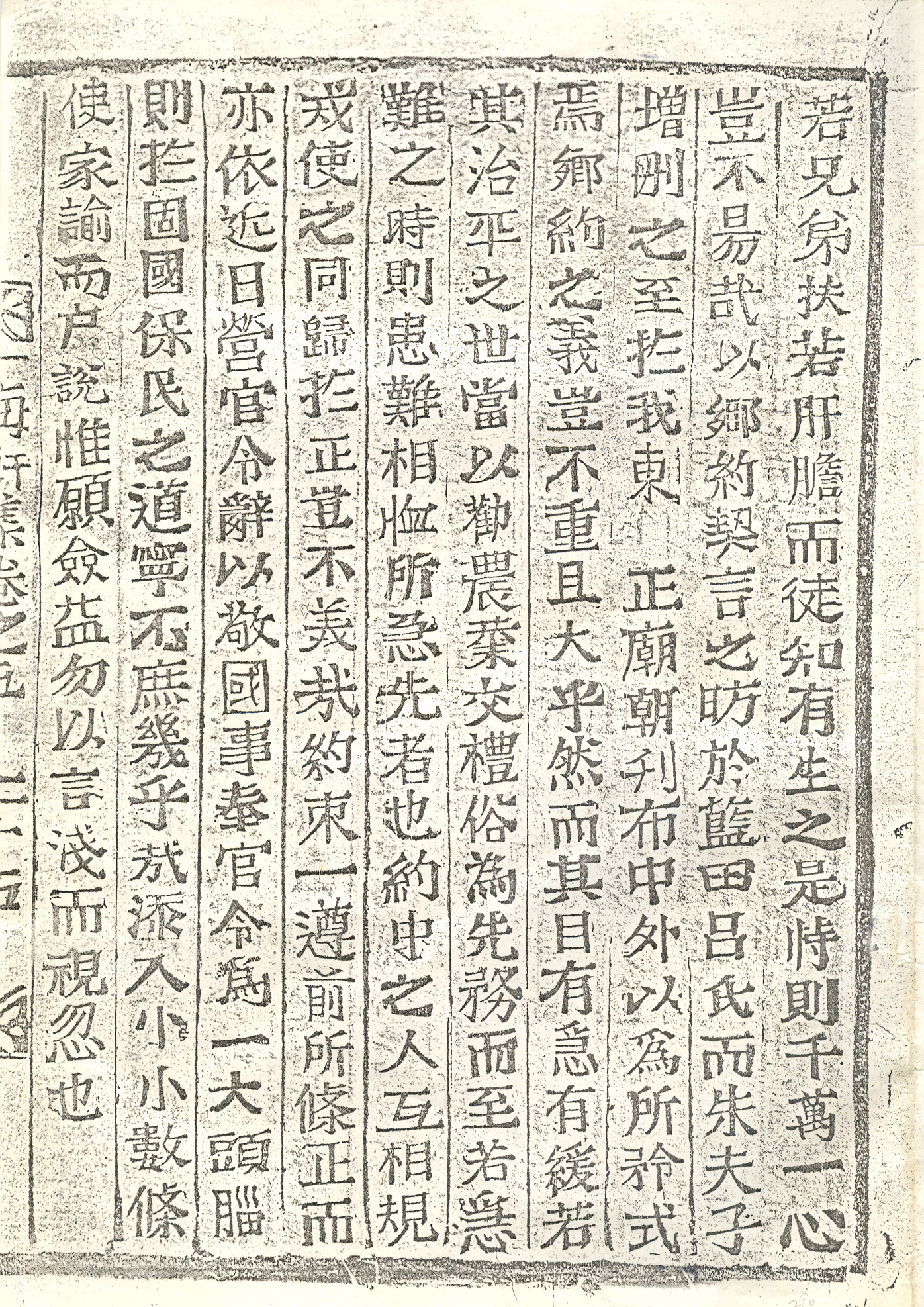

1894년 갑오농민전쟁으로 민심이 어수선해지자 이를 무마하고 수습하기 위하여 鄕約契를 重創하고 그 명분과 의의를 설명한 說이다. 說을 지은 인물은 慶尙道義興縣 출신의 유학자 都右龍인데, 그가 향약을 중창한 곳은 의흥이 아니라 慶尙道陜川郡이다. 본 자료에는 향약계의 중창 시기와 결성 연유가 언급되어 있지 않은데, 이는 도우룡의 行狀을 통해 그 대략이 파악된다.

도우룡의 문집인 『一悔軒集』에 수록되어 있는 행장에 따르면, ‘甲午東擾’로 江陽의 崇山으로 이주하였으며, 正學을 세우고 邪說을 물리치기 위해 이곳에 위치한 文敬公의 小學堂에서 藍田古規를 모방하여 향약을 만들었다고 기재되어 있다. ‘甲午東擾’는 1894년 東學 교도의 주도로 일어난 갑오농민전쟁을 말하며, 강양은 합천의 별칭이고 숭산은 지금의 합천군가야면매암리 일대이다. 숭산은 ‘小學童子’를 자칭했던 金宏弼이 기거했던 곳으로, 소학당은 그가 기거한 寒暄堂을 훗날 고쳐 세운 건물이다. 이를 통해 1894년 합천군숭산에서 도우룡이 향약계를 중창하고 설을 작성했으며, 그 원인은 갑오농민전쟁에 있었던 것임을 알 수 있다. 한편, 『일회헌집』에는 이때 결성된 향약계의 서문인 「鄕約契序」와 같은 시기 사류들의 결집을 위해 결성한 士農契의 서문 「士農契序」가 함께 수록되어 있어, 본 자료 작성의 목적을 좀 더 명확히 추정하는데 참고가 된다.

「鄕約契重創說」에서는 향약이 중창되는 명분을 주로 언급하였다. 먼저 孟子가 말한 "天時不如地利 地利不如人和(하늘이 주는 좋은 때는 지리적 이로움만 못하고, 지리적 이로움도 사람의 화합만 못하다)"라는 구절을 인용하였는데, 이는 전쟁에서 이기기 위해 필요한 세 가지 요건 중 사람의 화합이 가장 중요하다는 것을 강조하는 말이다. 갑오농민전쟁이라는 전시를 헤쳐 나가기 위해서는 민심을 수습하는 것이 가장 중요함을 비유한 것이다. 그리고 이러한 人和를 위해서는 현재 향약만큼 좋은 것이 없다고 하며, 향약의 오랜 유래를 설명하였다. 이에 따르면 처음 藍田呂氏鄕約이 만들어졌으며, 이어 朱子가 增損鄕約을 제정했다고 한다. 우리나라에서는 正祖 연간에 中外에 크게 간포되었다고 하는데, 이는 정조 21년(1797) 왕명으로 간행되었던 『鄕禮合編』을 지칭하는 것으로 생각된다.

說의 말미에는 향약 시행의 중요성과 구성원들에 대한 당부를 언급하였고, 동시에 당시 관부의 동향도 간략히 보여주고 있다. 근일 營官에서 나라에 대한 공경과 官令을 성실히 받들라는 취지의 令辭가 있었는데, 이러한 취지에 맞추어 철저한 향약 규례의 준수를 당부하고 있는 것이다. 營官이 지칭하는 정확한 관부는 알 수 없으나, 갑오농민전쟁으로 민심이 어수선한 가운데 관에서는 여러 고을에 令辭를 내려 민심 동요를 막기 위해 노력하였고, 이와 맞물려 도우룡도 민심 수습을 위해 향약계를 중창하게 되었던 것으로 볼 수 있다.

[자료적 가치]

1894년 갑오농민전쟁 시기 향약과 관련된 재지사족들의 대응 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 갑오농민전쟁은 농민군 주도로 일어난 사건이기에, 대다수 재지사족들은 관부와 동조하며 농민전쟁으로 인한 향촌사회의 동요를 막는데 주력하였다. 그런 가운데 영남 지역의 재지사족들은 民堡軍을 조직해 스스로 농민군 방어를 도모하기도 하였으며, 향약 제정을 통해 동요된 민심을 수습하고 농민군 해산을 유도하기도 했던 것이다. 갑오농민전쟁으로 인해 고향인 의흥현을 떠나 합천군숭산으로 이주했던 도우룡의 향약계 중창도 이러한 목적 하에 이루어진 것으로 파악 될 수 있다.

『一悔軒集』, 都右龍,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우