1893년 3월 慶尙道大邱府에서 실시하기 위해 제정된 향약의 규약 5개조로 대구부 출신의 유학자 徐贊奎가 작성

[내용 및 특징]

향약은 그 실시 범위와 목적, 그리고 시기에 따라 다양한 양상으로 시행되었다. 그중 19세기 이후 실시된 고을 단위의 향약은 주로 해당 고을의 수령들이 효과적인 지방통치를 위해 시행하는 경우가 많았다. 慶尙道大邱府 출신의 유학자 徐贊奎가 제정한 1893년 3월의 본 향약 규정도 수령의 원활한 지방통치를 위해 제정된 것으로 생각된다.

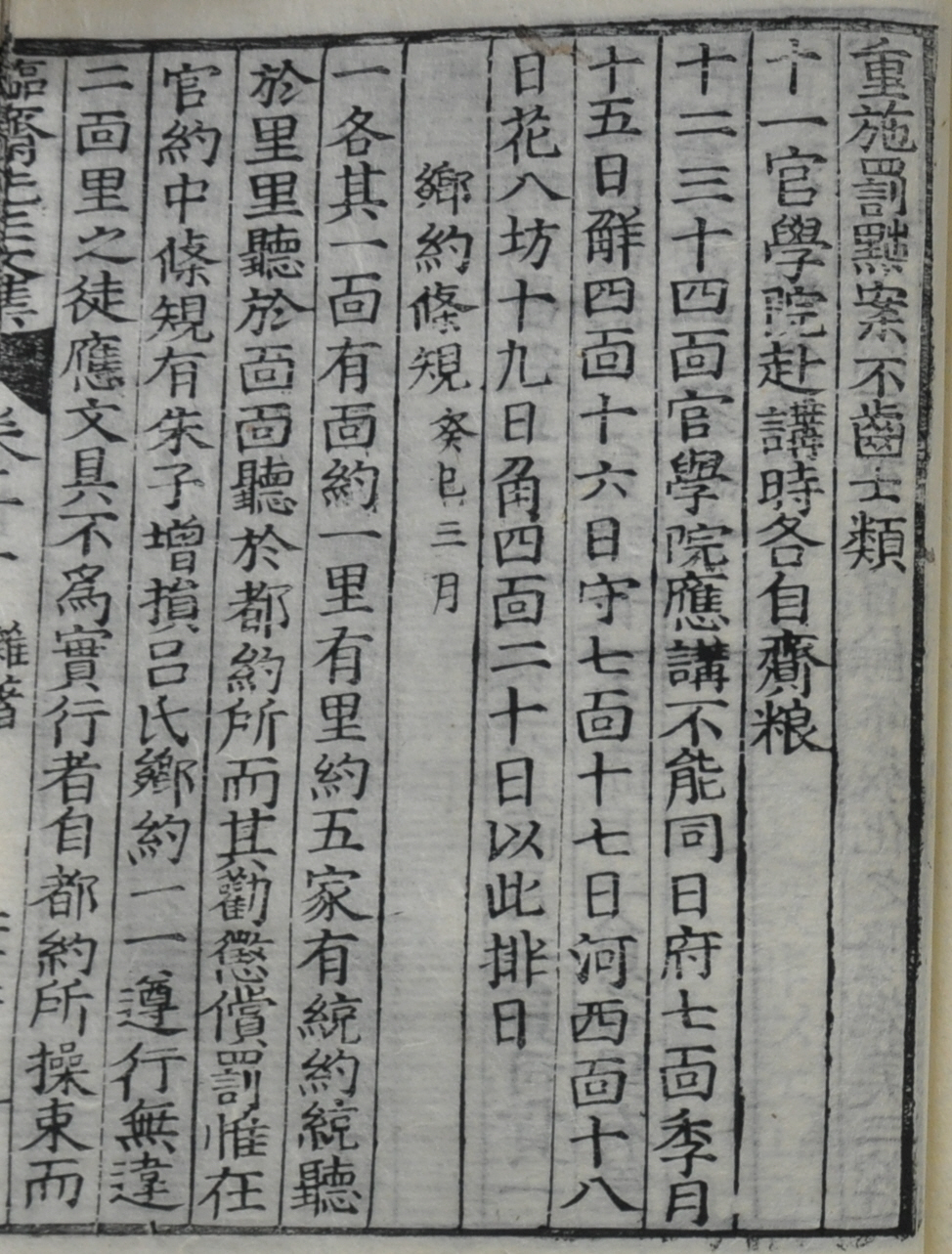

서찬규가 제정한 향약 규정은 5개조로 「鄕約條規」라는 제목으로 엮여져 있으며, 그의 문집인 『臨齋集』에 수록되어 있는데, 序文이나 이와 관련된 다른 자료가 전해지지 않아 명확한 실시 경위에 대해서는 확인 할 수 없다. 다만 당시 慶尙道觀察使였던 李□永(1837~1907)의 행적과 『임재집』에 수록된 단편적인 기록을 통해 추정할 수 있는 정도이다. 일찍이 이헌영은 1891년 경상도관찰사로 있으면서, 『鄕里約束』을 경상도 각 고을에 반포한 후 해당 지역의 수령과 재지사족으로 하여금 향약 시행을 권장한 바가 있었다. 이에 감영이 있었던 대구부에서도 향약 시행이 권장되었고, 지역의 대표적인 유학자 서찬규가 5개조의 규정을 제정하게 된 것으로 여겨진다. 실재 서찬규는 문인 또는 학문적 동지들과 더불어 향약에 대해 많은 관심을 보인 적이 있는데, 특히 『임재집』에 수록된 「家狀」에 따르면 여러 方伯들이 서찬규에서 鄕飮酒禮 등과 관련된 禮俗에 대해 많은 자문을 구했다고 나타나 있어, 당시 서찬규는 감영에서 권장하는 향약의 제 규정을 제정할 충분한 위치에 있었음을 알 수 있다.

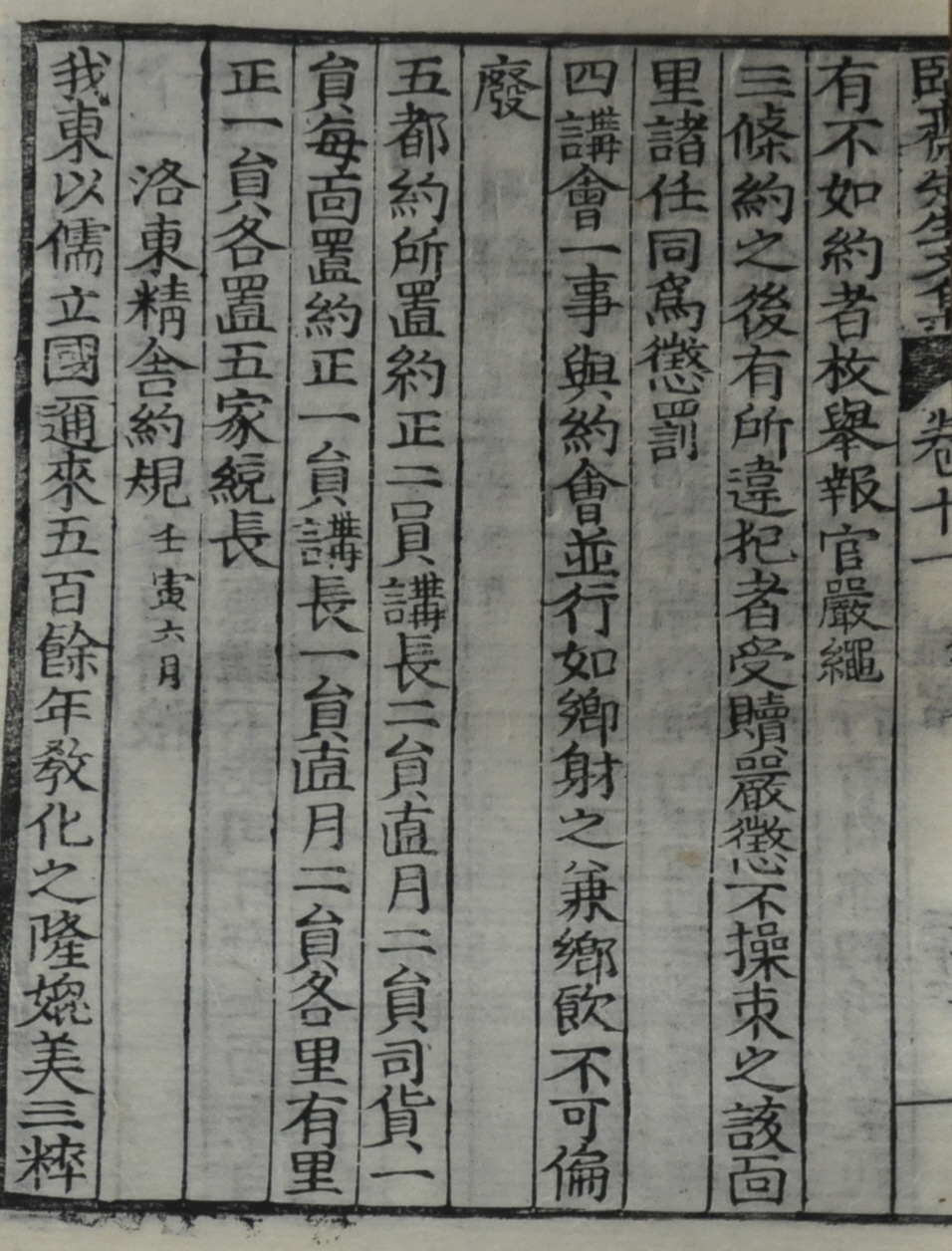

「鄕約條規」은 향약 시행 방안에 대해 5개조로 규정해 놓은 것으로, 1891년 이헌영이 반포한 『향리약속』을 실정에 맞게 간략화 시킨 것으로 여겨진다. 먼저 1조에는 各面마다 面約이 있고, 各里에는 里約, 5家마다 統約이라는 세분화된 향약 조직을 두었다고 나타나 있다. 즉 面約-里約-統約의 순으로 하부구조를 이루고 있는 것이다. 그리고 향약의 최상부에는 고을을 대표하는 官約을 두어 都約所가 勸懲賞罰을 총괄하되 朱子增損呂氏鄕約을 따른다고 한다. 2조에서는 도약소가 各面里의 향약 실행 여부를 단속하되 규약을 어기는 자는 관청에 알려 엄히 다스린다고 규정해 놓았다. 3조는 처벌 규정이다. 약조를 어기는 자는 재물을 바치게 하고 엄히 다스리는데, 그럼에도 제대로 다스려지지 않으면 해당 면리의 임원들도 함께 처벌한다고 나타나 있다. 4조에서는 講會를 約會와 더불어 병행하되, 鄕射禮와 鄕飮禮 어느 하나도 폐지하지 말 것을 당부하였다. 5조는 향약 조직으로 도약소에는 約正 2원, 講長 2원, 直月 2원, 司貨 1원, 各面에는 약정 1원, 강장 1원, 직월 2원, 各里에는 里正 1원, 그리고 5家마다 統長을 둔다고 명시하였다.

[자료적 가치]

19세기 후반 향약 시행의 추이와 지방통치의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 원래 고을 단위의 향약은 조선중기까지만 하더라도 지역을 대표하는 재지사족 주도로, 관치행정기구를 견제 또는 보좌하는 입장에서 시행되었었다. 그러나 조선후기 사회, 경제적 변화 속에 재지사족 중심의 봉건질서가 붕괴되기 시작하면서 재지사족 주도의 고을 단위 향약은 사실상 폐지되는 경우가 많았다. 이에 19세기부터는 감사나 각 고을의 수령들이 원활한 지방통치를 위해 향약을 시행하는 경우가 많이 나타난다.

경상도관찰사이헌영 역시 그러한 목적 하에 각 고을에 향약 시행을 권장하였고, 대구부에서는 서찬규에 의해 5개조의 향약 규정이 제정된 것이다. 비록 이때 향약의 시행 또는 존속 여부에 대해서는 명확히 확인 할 수 없으나, 본 자료에서 특히 주목할 점은 향촌사회에서 지방자치와 행정업무를 담당했던 각종 面任 또는 里任과 연관 지어 향약 조직을 구성했다는 것이다. 이는 조선후기 원활한 지방 재정의 확보와 조세 수취, 그리고 효과적으로 지방민들을 규제하고 교화시키려는 통치의 의지가 함께 반영된 것으로 이해 할 수 있다.

『臨齋先生文集』, 徐贊規,

『鄕里約束』, 1891

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우