1889년 漆谷府使禹成圭가 칠곡부의 원활한 통치와 백성들의 교육과 교화를 위해 제정하고 발급하였던 學規와 鄕約의 事目

[내용 및 특징]

禹成圭는 고을의 향풍을 진작시키기 위해 鄕約과 學規를 제정하였는데, 본 자료는 이때 발급된 향약과 학규의 事目이다. 제목 그대로 공문서인 帖의 형태로 작성되었던 것을 우성규의 문집인 『景齋集』에 수록한 것이다. 향약의 작성 연대와 시행 대상이 된 고을은 본 자료에서는 전혀 언급되어 있지 않으나 여러 가지 정황으로 보아 그가 漆谷府使로 재임하고 있던 1889년으로 생각된다.

우성규는 1889년에서 1892년까지 칠곡부사로 재임하였었다. 『경재집』에 수록되어 있는 그의 行狀에 따르면, 그는 부임하자마자 여러 가지 弊瘼을 개선하기 위해 노력하였으며 특히 향풍을 바로잡기 위해 1889년 ‘立學規設鄕約’ 했다고 기록되어 있어, 본 자료의 작성 시기가 1889년이었던 것으로 생각된다. 아울러 문집에는 향약의 서문인 「柒谷鄕約序」와 향약을 各面에 독려하기 위해 1889년 작성한 「示柒谷各面長 己丑」이 함께 수록되어 있어 본 자료의 작성 시기와 대상을 구체적으로 추정할 수가 있다.

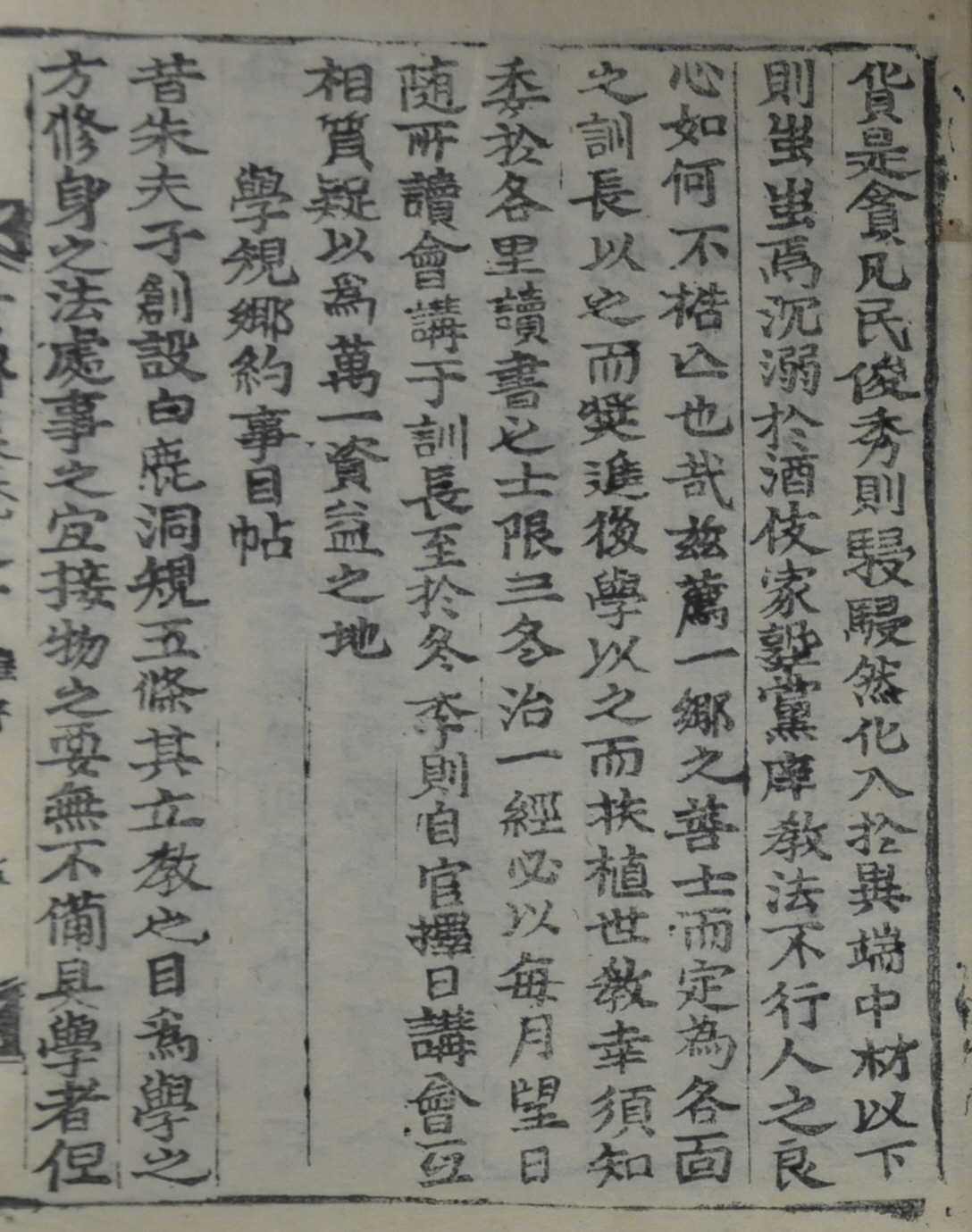

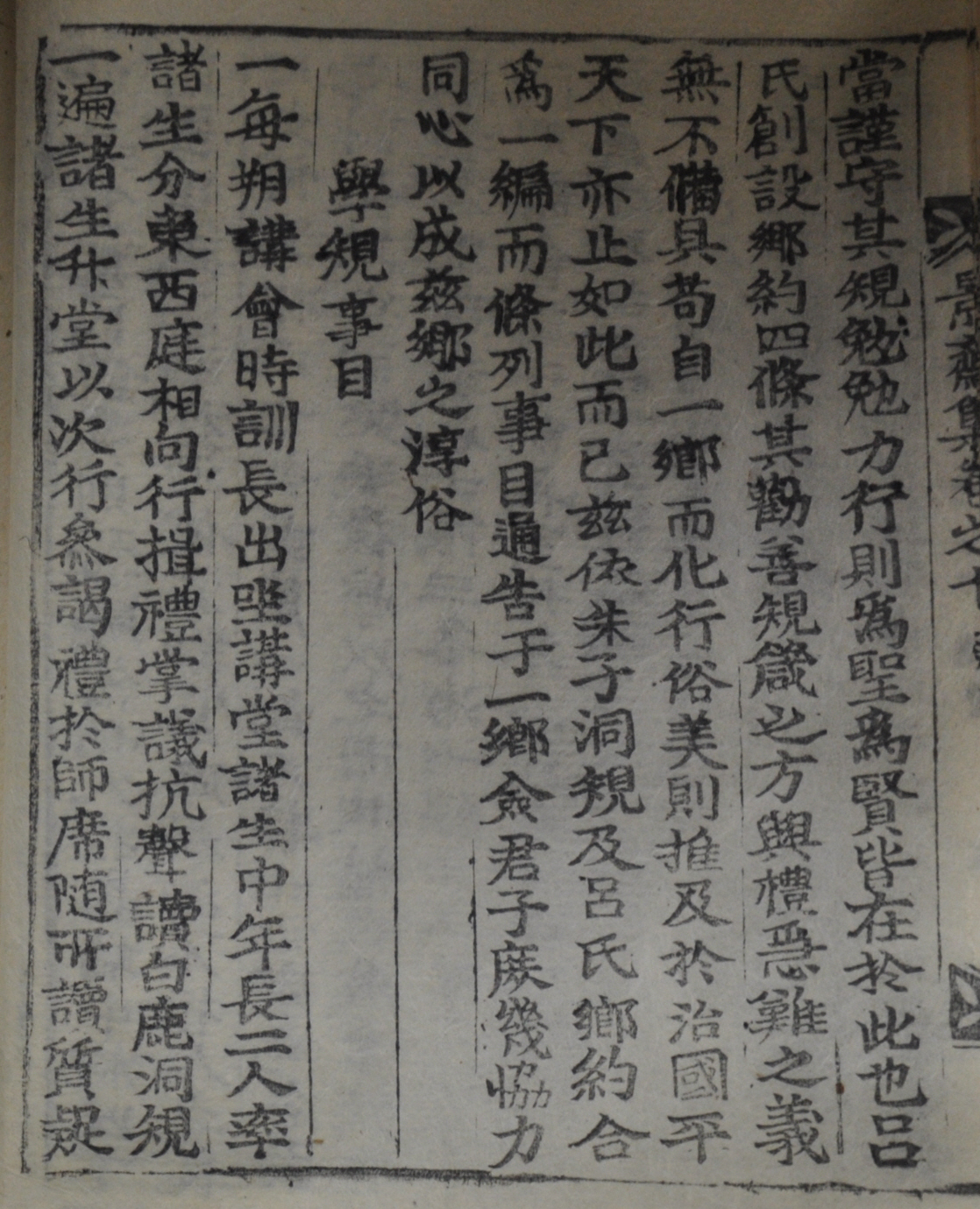

본 자료는 세 부분으로 구성되어 있는데 가장 앞에는 학규와 향약의 제정의의를 언급하였고, 이어 「學規事目」 4개조와 「鄕約事目」 8개조를 차례로 수록해 놓았다. 먼저 우성규는 본 학규와 향약은 각각 朱子의 「白鹿洞規」 5개조와 呂氏鄕約을 본떠 1篇으로 합친 것이라 하였다. 그러면서 이와 관련된 事目을 작성하였으니, 고을의 여러 군자들이 한 마음으로 협력하기를 당부해 놓았다.

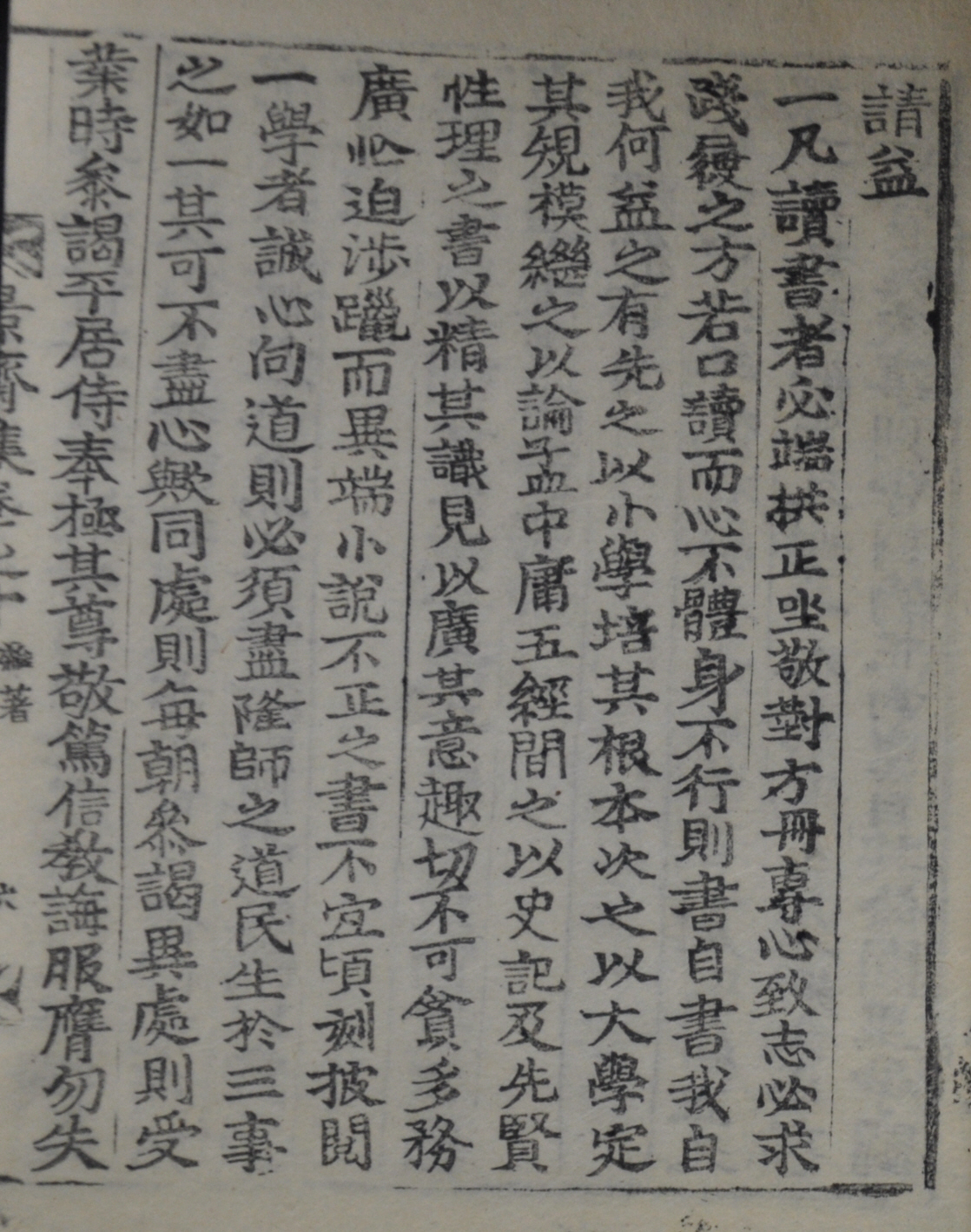

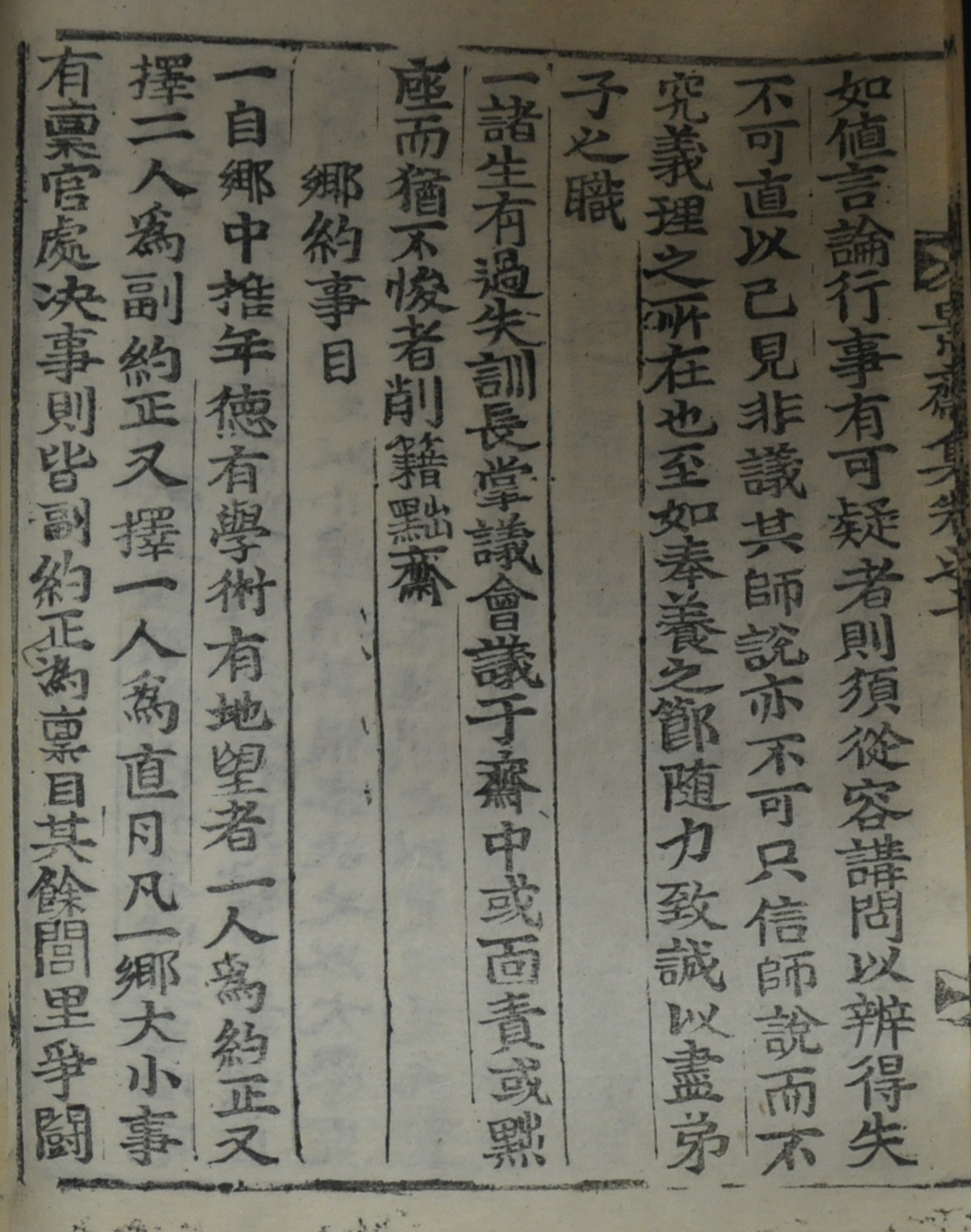

「학규사목」 4개조는 학생들이 스승에게 대하는 자세와 학문을 하는 마음가짐을 규정해 놓은 것이다. 1조는 每朔에 열리는 講會 때 訓長에게 여러 학생들이 인사하는 절차와 掌議의 주도로 행해지는 「백록동규」의 聲讀 절차를 규정해 놓았다. 2조는 학생들이 공부를 하는 마음가짐이다. 특히 李珥가 저술한 『擊蒙要訣』의 讀書章에 따라 『小學』『大學』『論語』『論語』『孟子』『中庸』 등의 경전을 차례로 익히고, 『史記』와 선현의 性理書를 볼 것이며 이단의 글들에는 빠지지 말 것을 당부하였다. 3조는 스승을 섬기는 자세이다. 스승을 섬기는 것은 임금과 아버지와 섬기는 것이 같으니 정성을 다할 것을 당부하고 있다. 4조는 과실 규정으로, 훈장과 장의가 面責을 하되 그래도 고치지 않으면 削籍黜齋한다고 규정하였다.

「향약사목」 8개조는 고을 단위로 실시되는 향약의 기본 운영 규정으로 16세기 후반 栗谷 李珥에 의해 제정되었던 향약의 대략을 당시 상황에 맞추어 새롭게 정비한 것으로 생각된다. 먼저 1조에서는 約正 1인, 副約正 2인, 直月 1인으로 임원이 구성되며, 부약정은 稟官處決하는 고을의 대소사를 맡고 閭里의 쟁송은 약정이 聽斷 또는 稟官한다고 규정하였다. 2조는 향약 구성원의 명부를 두고, 명부는 매년 首會 때 새로 고쳐 만든다는 내용이다. 3조에서는 각각 善籍과 過籍을 작성하여 勸懲한다고 규정해 놓았다. 4조는 講會日의 절차로 직월 주도로 諸員이 향약을 소리 내어 읽으며, 약정이 그 뜻을 설명한다고 나타나 있다. 아울러 이때 과실이 있는 자에 대한 面責과 黜籍 등의 처벌이 이루어진다고 하였다. 5조에서는 향당의 서열이 序爵이 아니라 序齒임을 규정하였다. 6조는 향약 조직과 社倉의 관계를 규정해 놓은 것이다. 사창의 운영이 향약에 부분적으로 흡수되어 있음을 알 수 있다. 7조는 사창의 庫子는 잡다한 公私役을 蠲頉해 준다는 것이며, 마지막 8조는 향약에서 매년 租 1斗를 내어 이자를 불려 講會 때 비용으로 쓴다는 규정이다.

[자료적 가치]

19세기 후반 원활한 지방통치를 위해 수령 주도로 제정되었던 향약의 양상이 확인되는 자료이다. 16세기 중반 이후 향약은 해당 고을의 유력한 재지사족의 주도로 향촌자치규정과 접목되어 운영되었었다. 그러나 17세기 이후 사회,경제적 변화와 맞물려서 나타난 複雜多技한 향촌사회에서의 갈등과 유향소 권위의 약화로 향약은 이전처럼 고을의 자치규정으로서의 역할을 하지 못하였다. 이에 19세기 이후에는 수령들이 향약을 제정하여 해당 고을과 各面에 시행함으로써 원활한 지방통치를 도모하는 수단으로 성격이 변모해 갔다. 1889년에 제정된 칠곡부사우성규의 학규와 향약도 교육과 향촌 교화를 표방하고 있으나, 실질적으로는 수령의 원활한 지방통치가 주된 목적이었던 것이다.

『景齋集』, 禹成圭,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『國譯 栗谷全書』, 李珥, 韓國精神文化硏究院, 1988

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『漆谷郡誌』, 漆谷郡, 漆谷郡, 1994

이광우