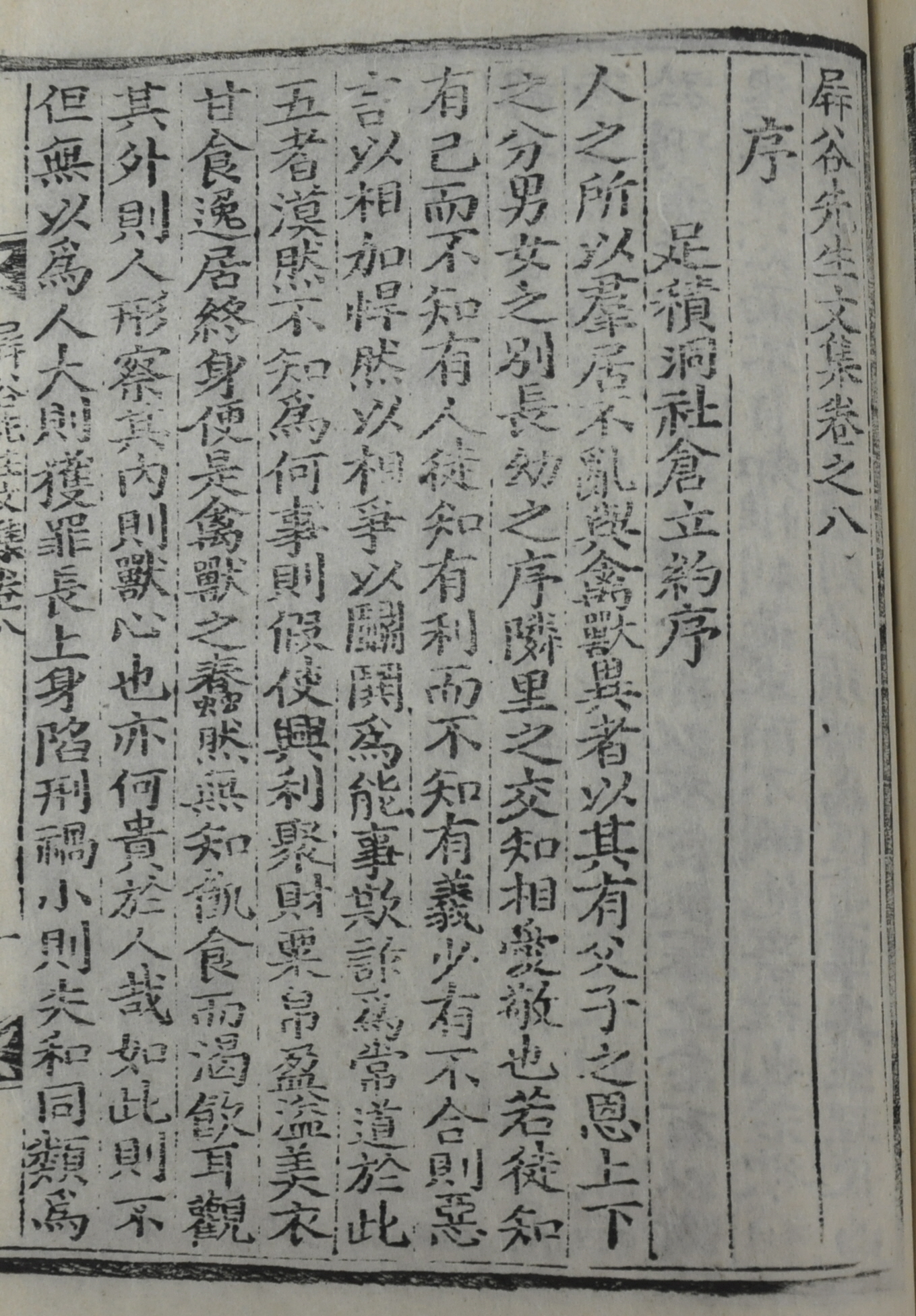

1716년 慶尙道安東府足積洞에서 빈민들을 구제하기 위해 社倉을 조직한 뒤 제정했던 立約의 序文으로 權榘가 작성

[내용 및 특징]

1716년 慶尙道安東府 출신의 유학자 權榘가 足積洞에서 社倉을 조직하고 약조를 만들면서 작성한 序文이다. 권구는 원래 지금의 安東市豊川面佳谷里 출신으로 이곳에는 그의 일족인 安東權氏가 세거하고 있었다. 권구의 年譜에 따르면 그는 가곡리에서 세거하다 45세가 되던 1716년 인근 屛山 서쪽의 족적동으로 이주하였으며, 社倉을 실시했다고 기록되어 있다. 이로 미루어 본 서문이 작성된 시기도 권구의 족적동 이주 시기인 1716년일 것으로 생각된다.

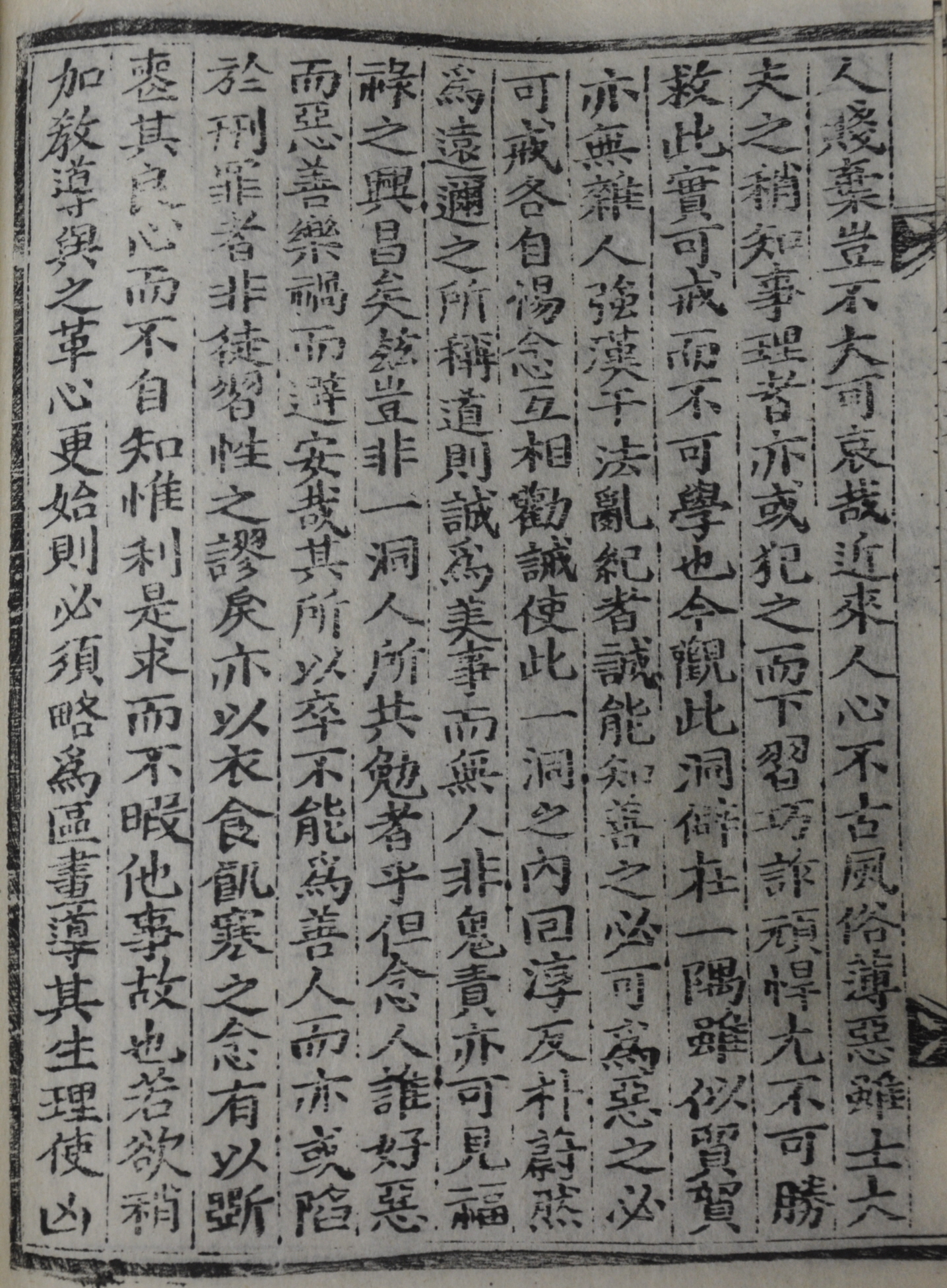

본 서문에는 사창 결성의 성리학적 명분, 입약 제정의 의미 등이 언급되어 있다. 먼저 서문에서는 인간이 금수와 다른 것은 父子의 恩, 男女의 別, 長幼의 序, 隣里의 交가 있기 때문이라 전제하였다. 그렇기에 만약 사람이 재물을 모아 곡식과 布白과 가득한데도 자신만의 이익을 채우는데 치중한다면 금수와 다를 바가 없기에, 사람은 당연히 서로 화목하기 위해 노력해야 한다는 당위성을 설명해 놓았다. 그러나 근래 인심이 옛날 같지 않아 풍속이 박해져서 명색이 사대부로 조금 사리를 아는 자도 下習을 범해서 교묘히 속이고 있음을 한탄하고 있다.

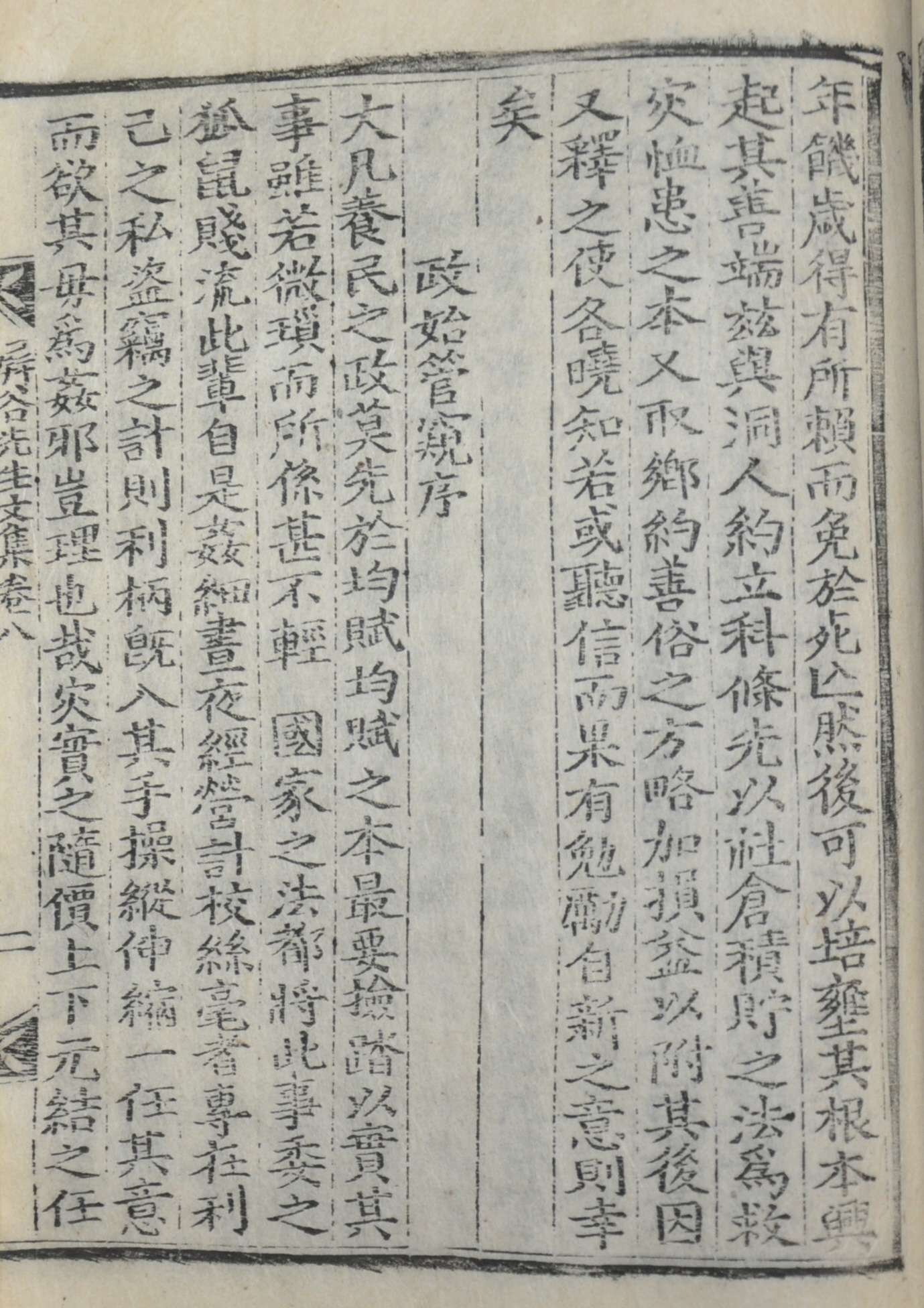

그러면서 이 洞, 즉 새로 이주해 온 족적동은 비록 편벽한 시골에 있으나 强惡한 자와 기강을 어지럽히는 자가 없기에 가히 善을 이루도록 시도해 볼 만한 곳이라 하였다. 그리고 이러한 善을 실현하기 위해서는 우선 飢寒의 걱정에서 벗어나야 함을 강조하고 있다. 족적동의 사람들이 원래 순박하다 할지라도 생활이 빈궁하면 양심을 잃어버릴 염려가 있기 때문이다. 이러한 이유로 흉년과 기근에도 사망을 면할 수 있는 조치가 필요하니 洞人과 더불어 科條를 세우고 立約하게 되었다고 한다.

이렇게 만들어진 과조와 입약이 바로 사창의 법과 향약의 약조인 것이다. 서문에 따르면 사창의 積蓄法으로 재앙을 구하고 환난을 근심하는 근본으로 삼았으며, 향약의 착한 풍속과 방도를 취하여 약간의 損益을 더해 그 뒤에 붙여 놓았다고 한다. 아울러 그 뒤에 그 뜻을 해석해 놓아 동민들이 밝게 알도록 조치하였다고 말하며, 성실한 약조의 준수의 당부와 더불어 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선후기 향약을 통한 사족들의 향촌 지배 동향과 사창 시행의 일면을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 족적동으로 이주한 권구에게 있어, 향촌 기반의 확보는 동민들의 안정적 기반이 동반되는 문제였다. 이에 족적동에서 향약과 사창의 제도가 결부된 ‘足積洞社倉立約’을 제정하게 되었다. 동리에서 사창제도를 시행함으로써 사족들의 재지적 기반이 되는 하층민을 동리에 긴박시키려 했던 것이다. 한편, 사창의 제도가 향약과 결부되어 시행되는 점도 주목할 점이다. 조선중기 이래 재지사족들 주도로 향촌사회에 향약이 보급되어 가면서, 사족들은 향약의 기본 운영 방침 중 相扶相助라는 측면에서 사창을 향약의 제도와 결합시켜 운영하는 경우가 많이 나타났다. 족적동의 사창입약 역시 이러한 시각에서 살펴 볼 수 있는 것이다.

『屛谷集』, 權榘,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우,이수환