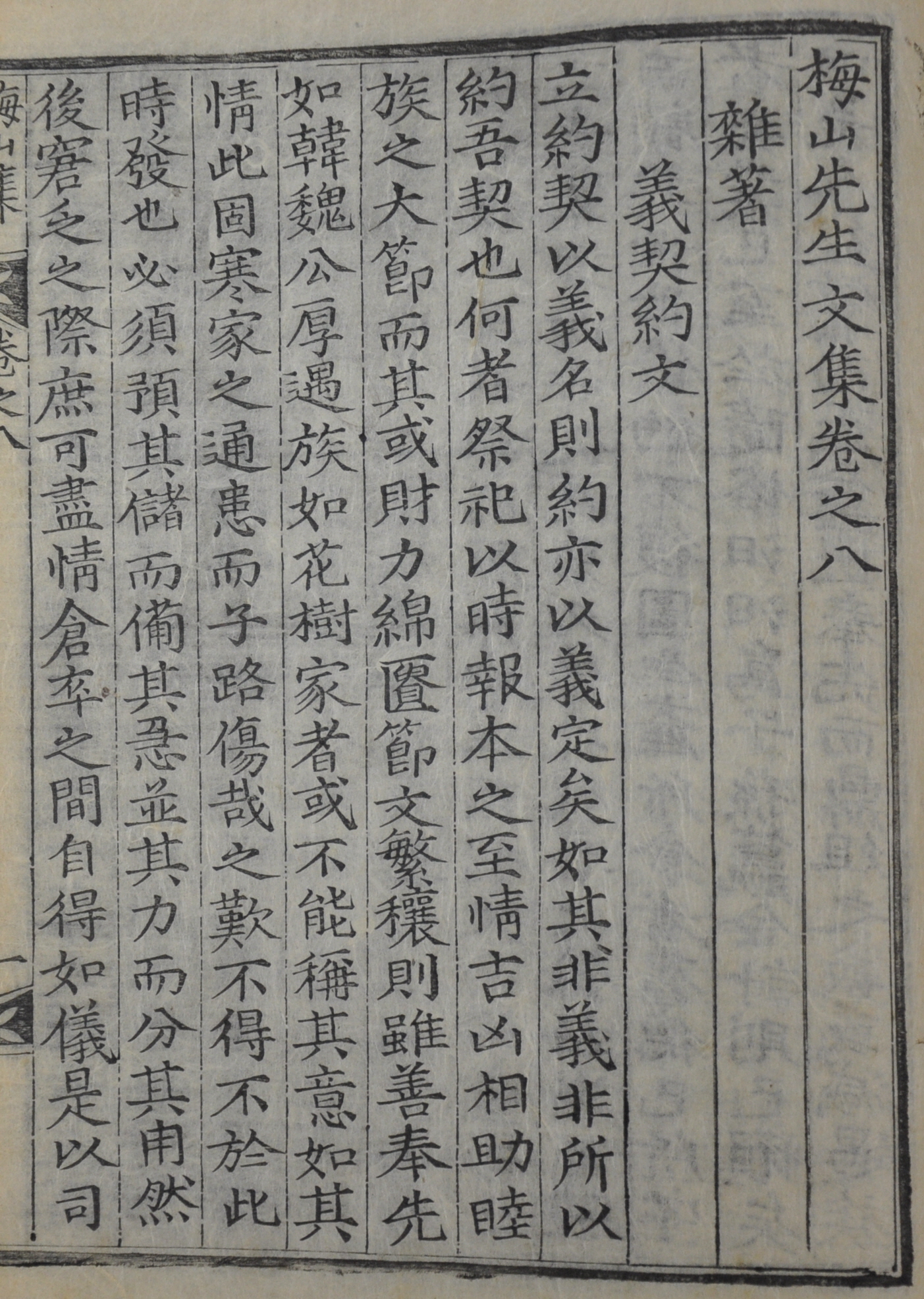

1711년 慶尙道永川郡仙源里 일대에 거주하던 迎日鄭氏 일족들이 상부상조와 결속력 강화를 위해 義契를 결성한 뒤 그 의의를 설명한 글로 鄭重器가 작성

[내용 및 특징]

1711년 慶尙道永川郡仙源里 일대에 거주하던 迎日鄭氏 일족들이 義契를 결성하고 그 의의를 설명한 글이다. 「義契約文」은 이곳 일족의 장손이었던 鄭重器가 작성하였다. 조상에 대한 지속적인 제사 비용과 일족 간 크고 작은 일이 있을 때 상부상조를 행하기 위한 공동 자금 마련이 본 계 결성의 주목적이었다. 본 자료에는 이러한 의계 결성 과정과 의의, 계원 들에 대한 당부 등을 간략히 나타나 있다.

「義契約文」의 전반부에서는 주로 계의 결성 경위가 설명되어 있다. 먼저 「의계약문」에서는 일족 간에 제사를 함께 원활히 지내고 吉凶事가 있을 때 서로 돕고 화목하게 지내는 것이 ‘義’이지만 이를 유지하기 위해서는 재력이 필요하다고 전제해 놓았다. 北宋의 韓琦(1003~1075)처럼 奉先을 잘하여 일족의 화목을 도모할 수도 있으나, 子路가 그랬던 것처럼 집안이 가난하다면 이를 이룰 수 없다는 것이다. 따라서 반드시 재력을 모아 갑작스러운 일이 있어도 정을 다할 수 있게 마련해야 함을 강조하고 있다. 일찍이 이와 관련해서는 司馬公과 李學士가 재력을 모으는 방도를 마련해 놓았으니 옛 사람들의 방도가 이렇게도 긴밀함을 찬하였다.

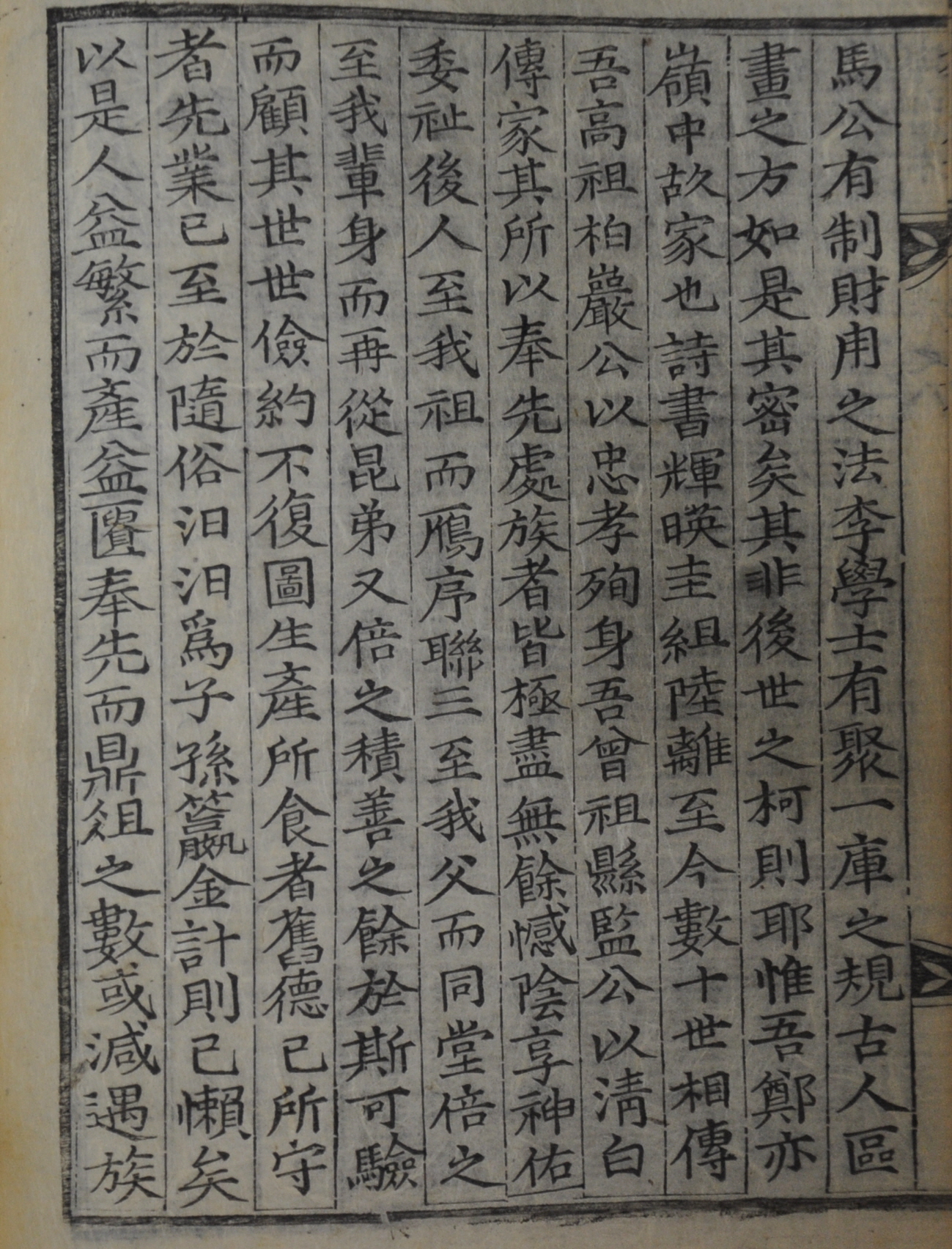

정중기는 자신들의 일족이 영남 지역의 유래 깊은 가문으로 지금까지 數十世가 이어져 오고 있음을 자부하며, 義契가 결성될 수 있었던 경위를 이어서 설명해 놓았다. 자신의 고조부인 鄭宜藩(1560~1592)은 충효로 순국했다고 한다. 그는 임란 때 부친을 구하다 순절한 인물로 알려져 있다. 이어 증조부 鄭好禮(1604~1672)는 淸白으로 이름이 있다고 하였다. 정호례는 海南縣監 재임 때 청렴함으로 고을 백성들이 淸德碑를 세우기도 했던 인물이다. 이러한 전통을 계승하여 꾸준히 奉先이 이루어져왔는데, 조부인 鄭時諶(1641~1690)과 부친 鄭碩達(1660~1720)에 이르러 이를 함께 하는 일족들의 수가 매우 늘어났다고 한다.

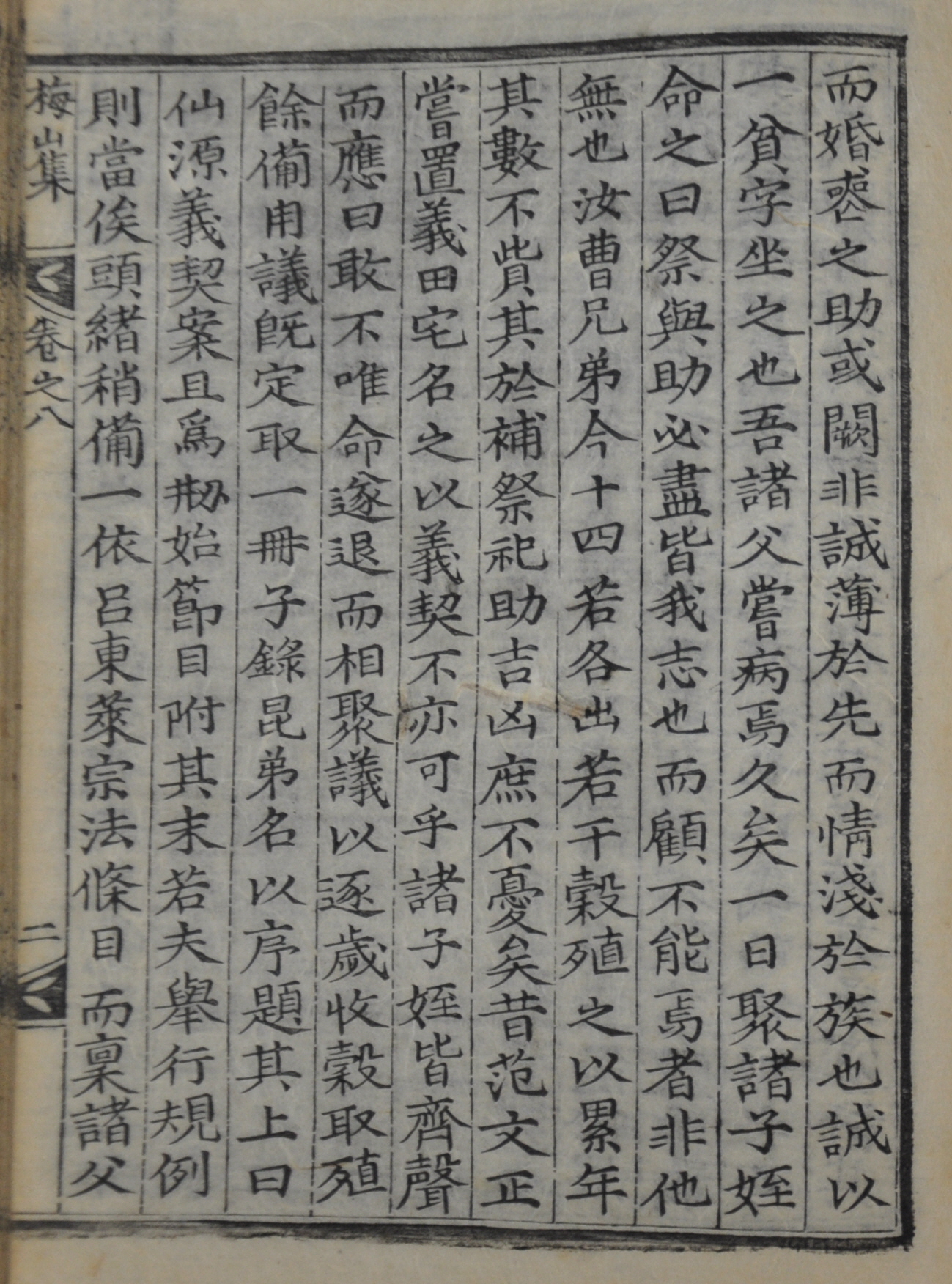

이어 이렇게 현달한 가문에 일족의 수가 늘어났으니 이제 조상을 제사지내는데 제수 물품이 부족하지 않게 하고, 婚喪의 도움이 박하지 않게 하여 일족의 화목을 본격적으로 도모할 필요가 있는데, 그러기 위해서는 가난함의 면함이 우선임을 강조하고 있다. 이에 어느 날 諸父들이 子姪들을 모아 놓고 말하기를 "너희 형제가 지금 14명이 되는데, 만약 각기 약간의 곡식을 내어 몇 해 동안 이자를 불린 다면 그 액수는 제사의 비용을 보충하고 吉凶事를 부조하는데 부족하지 않을 것이다. 옛적 范仲淹(989~1052)이 義田宅을 세우고 義契로써 이름 지은 것이 또한 그 아니 좋은 것이겠느냐?"라고 하기에, 모든 子姪들이 함께 명을 받들기를 대답했다고 한다. 북송의 범중엄은 일찍이 義庄을 두어 가난한 일족을 구제한 사실이 있는데, 이를 본 받아 계를 결성하기를 어른들이 권유했던 것이다. 이에 정중기를 비롯한 子姪들이 모여 해 마다 곡식을 거두어 取殖하기로 의논하고, 별도로 책자를 하나 만들어 여러 昆弟들의 이름을 기록한 뒤 제목을 ‘仙源義契案’이라 지었으며, 節目을 그 끝에 부기했다고 한다. 다만 각종 규례를 거행하는데 있어서는 아직 모인 비용이 적어 시기를 기다렸다가 사용하기로 논의하였으니, 전반적인 조목은 南宋의 呂祖謙(1137~1181)이 만들었던 宗法에 의거하고 諸父들이 뜻을 여쭈어 만들었다며 결성 경위를 설명해 놓았다.

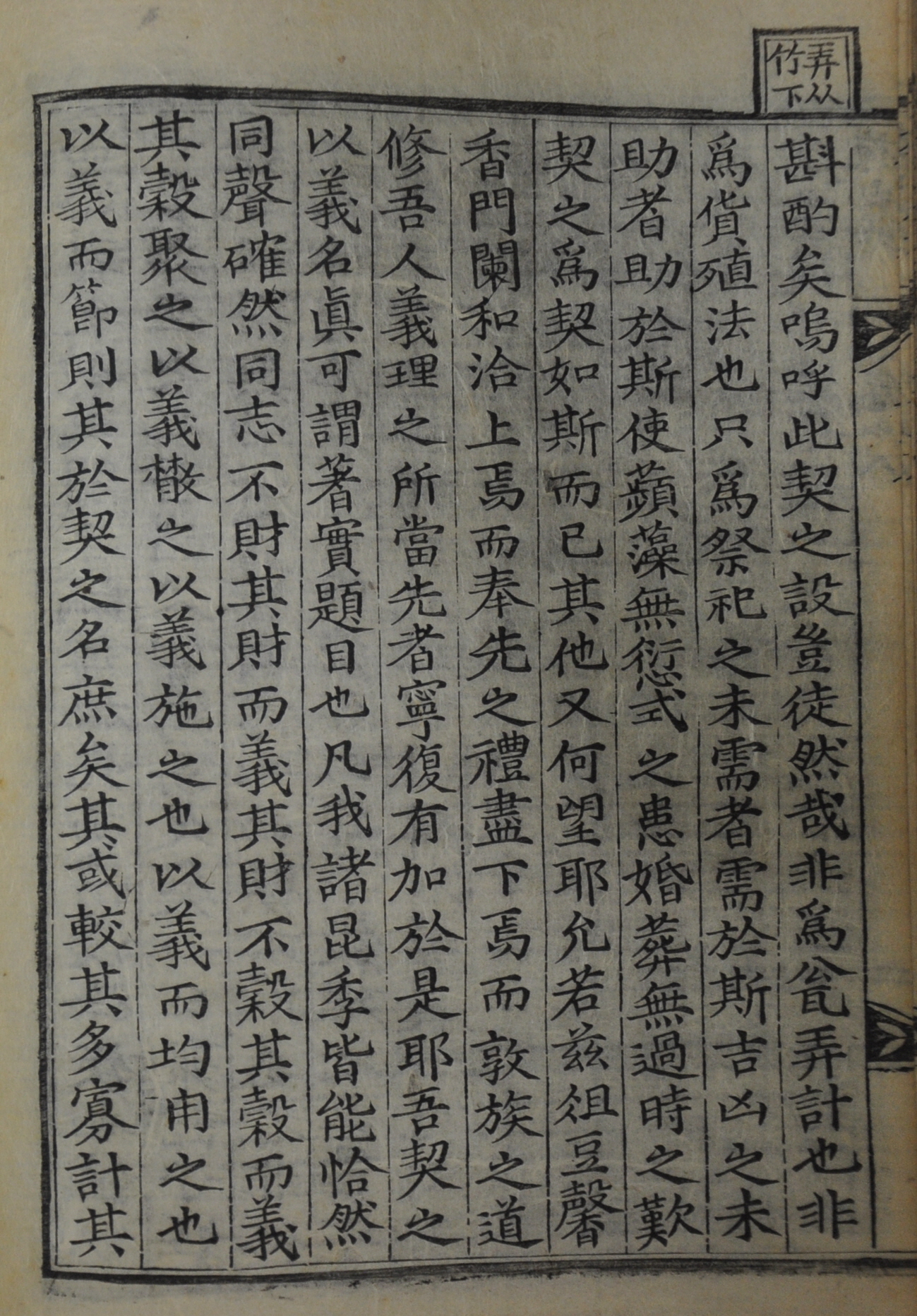

「의계약문」의 후반부는 계의 결성 의의와 운영 방향을 설명하고 계원들에 대한 당부를 해 놓았다. 먼저 계의 결성 목적이 절대 재물을 모으는데 있는 것이 아니라, 제사에 부족한 제수의 마련과 길흉 때 부족한 부조물의 충족에 있다고 하였다. 이로써 제수가 규례에 맞지 않거나 혼례와 장례의 때를 어기는 일이 없게 하여, 奉先과 敦族을 도모하는 義理를 세워야 하기에 계의 이름을 ‘義’라고 짓게 되었음을 말하며, 그 의의를 강조하고 있는 것이다. 그렇기에 모여진 재물에 대하여 균등하고 규례에 맞게 집행하기를 아울러 당부하였다. 재물의 증식과 조금이라도 더 부조를 받기 위해 노력하는 것은 계의 본뜻인 義가 아니라 利에 불과함을 경계하고 있는 것이다. 다만 집집마다 처한 사항이 틀리기에 제사를 지내는 것이나 혼상의 유무에 따라 부조를 받는 양이 차이가 없을 수 없으므로 여기에 대해서는 어느 정도의 융통을 둔다고 하였다.

계의 참여 범위는 本宗에 한하고 外姓을 제외하는 연유에 대해서는 제사 등의 문제가 合族에 의미가 크기 때문임을 설명해 놓았다. 즉 본 계 결성의 일차적인 목적이 合族, 즉 자신을 비롯한 선원리의 영일정씨 일족들 간의 결속력 강화에 우선함을 강조하고 있는 것이다. 이 의계가 본 자료의 작성자 정중기의 고조부인 정의번 이하 공통된 제사를 지내는 동성의 일족을 계원으로 하고 있음을 알 수 있다.

「의계약문」 말미에서는 앞으로 시간이 흘러 대수가 늘어나 일족 간 촌수가 멀어지더라도 계의 전통이 계속되기를 당부하였다. 시간이 흐르더라도 우리의 공통된 조상은 우리 모두를 같은 후손으로 보고 보살펴 줄 것이니, 당연히 계를 통해 그 결속을 유지시켜 옛날 사람들이 九世同居하던 전통을 이어나가야 함을 당부하고 있다. 따라서 우리 계원들의 계의 명칭인 ‘義’의 의미를 생각하고 공경해야 하며, 만약 좋아하지 않는 마음이 생긴다면 그 뜻을 되새겨 계가 지속되기를 바라며 글을 마치고 있다.

[자료적 가치]

우리나라에서는 오래전부터 공동자금 마련과 결속력 강화 목적의 여러 契 조직이 결성되어 왔었다. 이러한 계 조직은 시행 목적, 시행 범위와 지역 등에 따라 學契, 洞契, 同甲契 등 다양한 형태로 존재하였는데, 본 자료는 그 중에서도 일족 단위로 결성된 族契에 속한다. 조선시대 족계는 주로 일족들의 공동된 행사, 즉 제사나 각종 의례 비용을 마련하고, 또는 관혼상제 등의 吉凶事 및 급작스러운 재난을 당한 동족이 있을 때 상호부조하기 위한 목적으로 운영되는 것이 일반적이었다.

그러나 이러한 족계는 조선후기가 되면 同姓의 가문 주도로 결성되는 경우가 대다수를 차지하게 된다. 성리학적 종법 질서의 정착에 따라 조선중기 이전처럼 동성을 포함한 외척들 모두가 참여하는 것이 아니라 일족, 즉 특정 가문의 동성만 참여하는 족계가 일반적인 형태로 자리 잡게 되는 것이다. 「의계약문」은 이러한 조선후기 동성 주도의 족계 결성 양상과 그 의도를 단적으로 보여주는 자료라 할 수 있다.

『梅山集』, 鄭重器,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우,이수환