1680년 慶尙道義城縣沙村里에서 실시되다 새롭게 重修된 향약의 序文으로, 사촌리 출생의 문신 南夢賚가 작성

[내용 및 특징]

慶尙道義城縣의 대표적인 반촌마을인 沙村里에서 실시되었던 향약의 序文이다. 사촌리에서는 일찍이 향약이 시행되고 있었으나, 향약 주도 인사들의 죽음과 거듭된 흉년으로 한 동안 중단되었다. 이에 1680년 마을의 원로들이 향약의 重修를 시도하였고, 이때 南夢賚가 서문을 작성하게 된 것이다. 남몽뢰의 부친도 사촌리에서의 향약에 참여했었는데, 사촌리는 남몽뢰가 출생한 洞里이다. 당시 중수되었던 향약의 성격과 운영 규정, 참여 인사들의 면면은 현존하는 자료가 없어 상고할 수 없다. 다만 1680년 2월 上浣에 沙村里約이 중수되면서 작성된 남몽뢰의 본 서문을 통해 대략적인 중수 경위와 향약의 성격 등을 파악 할 수 있는 정도이다.

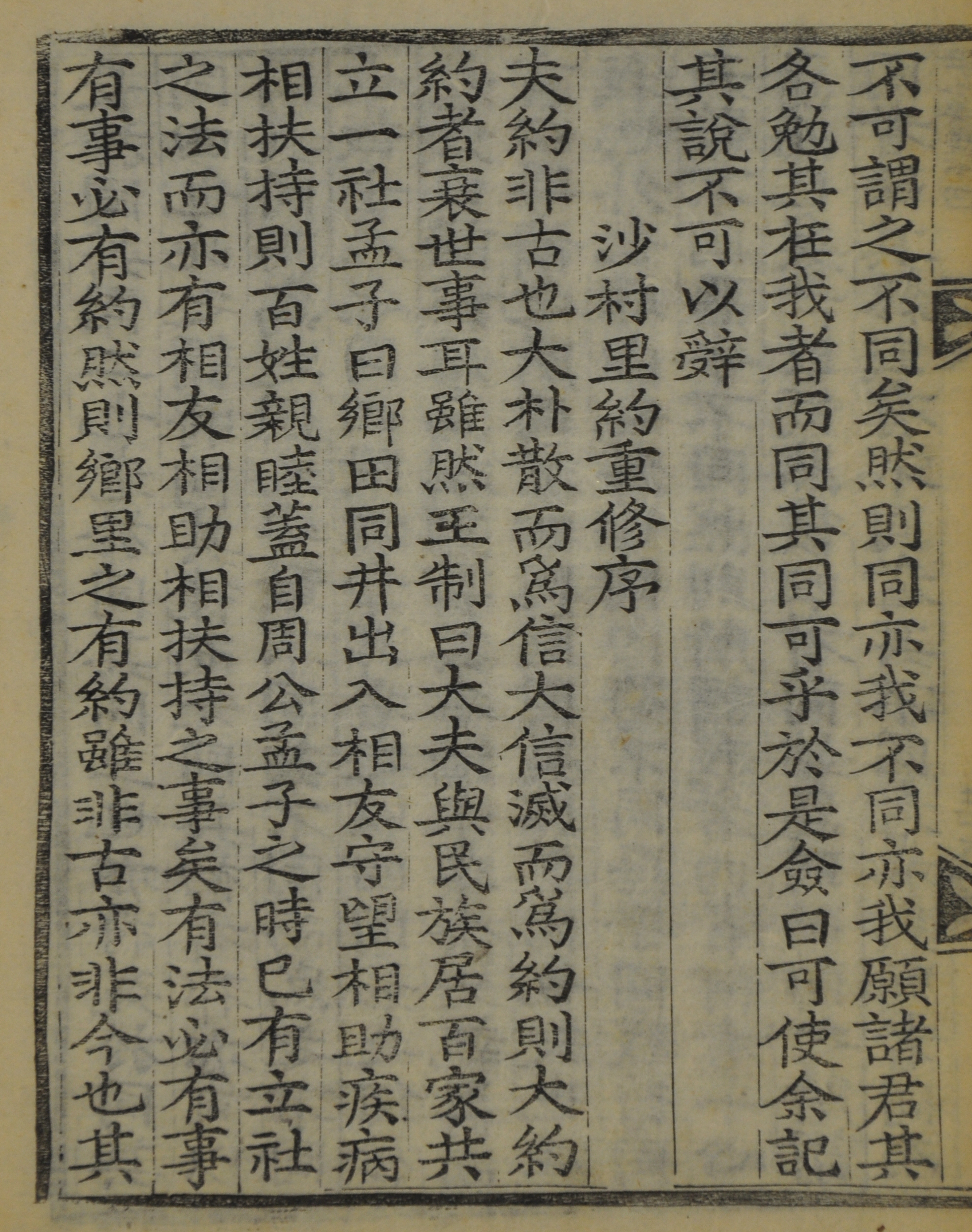

서문에서는 먼저 향약의 오랜 유래를 설명함으로써 사촌리약의 시행 명분을 뒷받침하고 있다. 시대가 흐를수록 풍속이 점차 각박해지는 까닭에 信과 約이 생기게 되었다고 한다. 그리고 『禮記』「王制」의 구절을 인용해서 만든 "大夫與民族居 百家共立一社(대부는 백성과 더불어 거처하며 100家와 함께 하나의 社를 이룬다)"라는 말과 『孟子』「縢文公 上」의 "鄕田同井 出入相友 守望相助 疾病相扶持則 百姓親睦(마을에서 井田을 함께 경작하고 있는 자들이 나가고 들어올 때 서로 함께하고, 도적을 지키고 망을 볼 때 서로 도우며, 병이 들었을 때 서로 도와준다면 백성들이 친하고 화목하게 될 것이다)"라는 구절을 통해, 향촌에서 백성들끼리 서로 우애를 다지기 위한 자치 규약이 매우 오래전에 만들어졌다고 강조하고 있다. 지금 예전의 규약을 상고할 수는 없으나 백성의 친목을 위한 그 본의는 지금과 다를 것이 없다고 하면서, 향약 시행의 오랜 유래와 명분을 들고 있는 것이다.

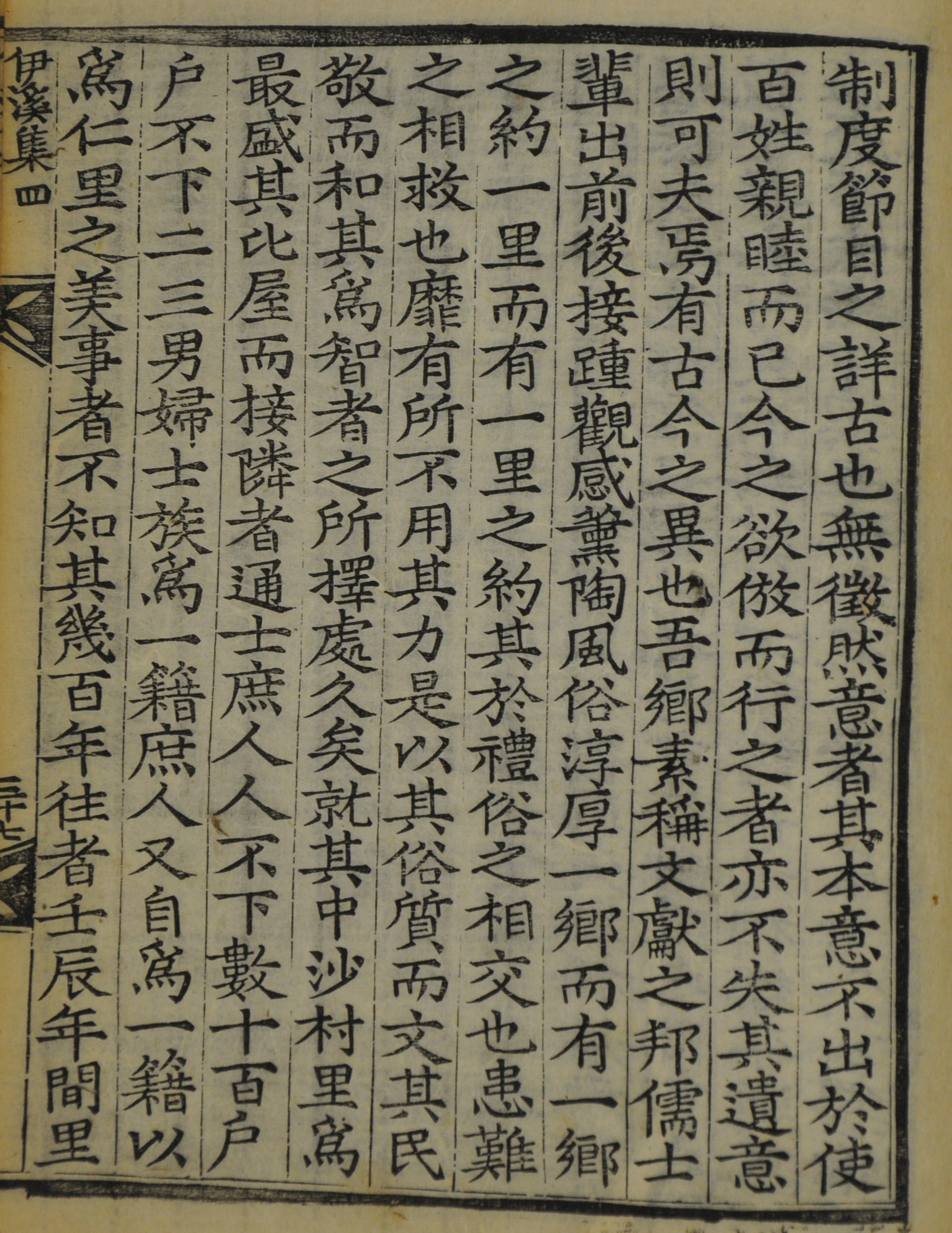

이어 서문에는 1652년 먼저 결성된 上下合契 형식의 사촌리약 결성 과정과 의의를 설명하였다. 이에 따르면 원래 우리 고장은 평소 文獻이 있는 곳이며 여러 유자들이 배출된 곳이라 자부하였는데, 그중에서도 사촌리가 가장 으뜸이라 하였다. 그리고 사족과 일반 庶人이 각각 하나의 籍을 만들어 운영하고 있었다고 한다. 사족들끼리 禮俗을 다지고 患難이 있을 경우 상부상조하기 위한 조직이 이전부터 운영되고 있었다는 것이다. 그 성격을 알 수 없으나 16세기 중반부터 널리 보급되기 시작한 향약 규정과 접목되어 운영된 洞約인 듯하다. 이와는 반대로 일반 庶人들끼리 별도의 조직을 운영하고 있었다고 하는데, 이는 상부상조를 우선으로 하는 전통적인 契 조직으로 생각된다.

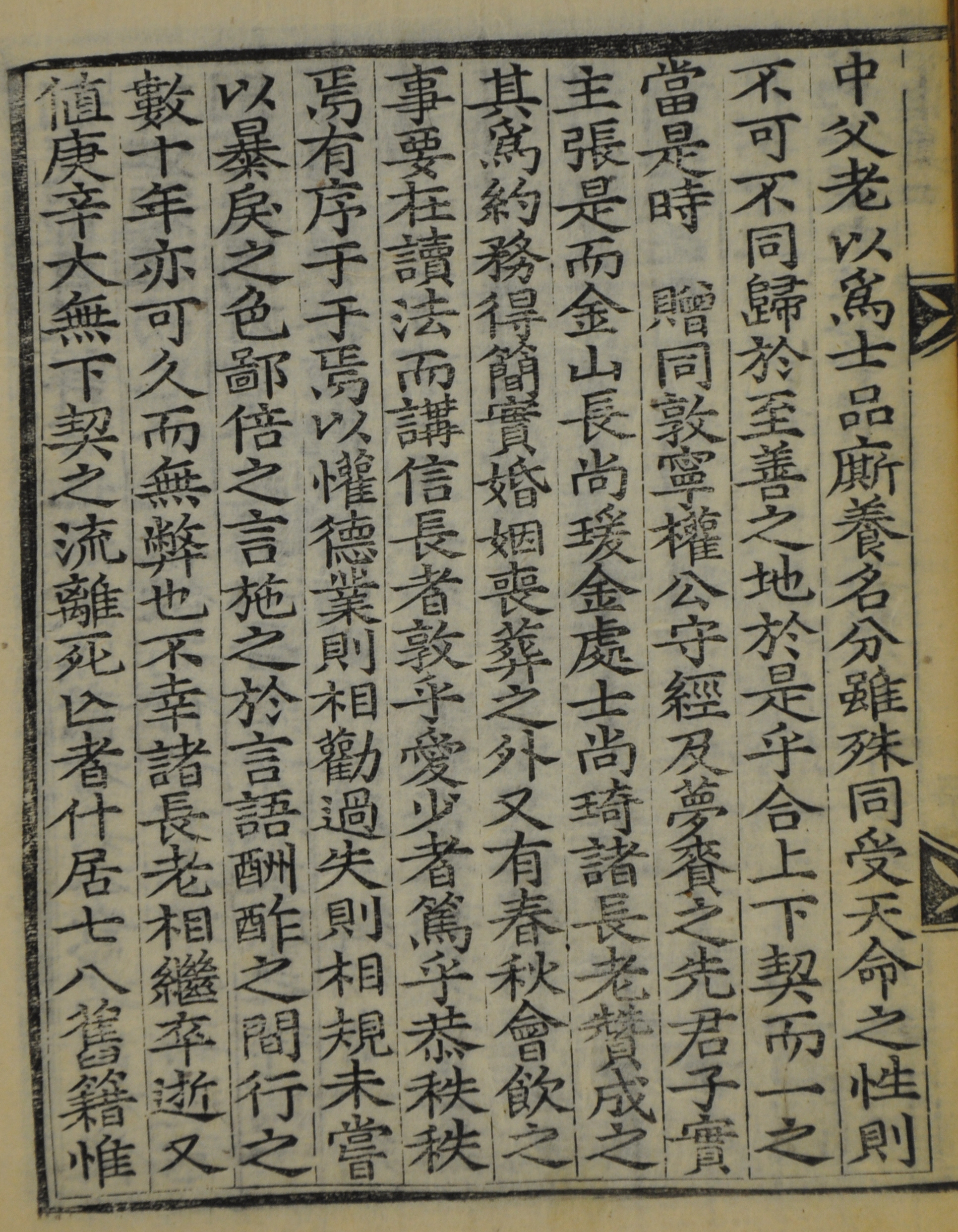

그런데 지난 壬辰(1652) 연간에 里 중의 父老들이 의논하여, 사족인 士品 주도의 上契와 하층민인 廝養 주도의 下契를 하나로 합했다고 한다. 이를 주도한 인물은 權守經(1584~1659), 南海準(1598~1667), 山長 金尙瑗(1598~1678), 處士 金尙琦(1602~1670)였다. 이 중 남해준은 남몽뢰의 부친이다. 여기에 참여한 인물들은 각기 安東金氏, 英陽南氏, 安東權氏 일족 출신으로 조선후기 사촌리에 세거했던 가문이다. 아울러 이들은 상호 간 중첩된 혼인관계를 맺고 있었다. 이로 보아 종전 士品 주도의 상계는 이들 일족 주도로 운영되던 향약으로 생각된다. 합계가 실시됨으로써 향약의 규정과 같이 봄과 가을에 향음례, 讀法, 講信이 이루어졌으며, 점차 질서가 잡혀 십수년 동안 사촌리약이 유지되었다고 한다. 사촌리약과 같은 洞里 단위의 上下合契 시행은 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되던 시기와 맞물려 나타난 현상이다. 재지사족들은 성리학적 윤리 규범인 향약을 자신들의 거주지인 동리를 중심으로 시행하였고, 여기에 하층민들 주도의 下契를 참여시킴으로써 그들 주도의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받고 하층민에 대한 효과적인 통치를 도모하였던 것이다.

1652년 합계된 사촌리약은 10여년 후 여러 가지 사정으로 와해되었다고 한다. 일단 합계를 주도했던 장로들이 하나 둘 씩 사망하였고, 1670년과 1671년의 흉년으로 하계의 사람들이 잇따라 流亡하여 열에 7,8도 남지 않는 지경에 이르렀다는 것이다. 1670년과 1671년은 당시 전국적으로 큰 흉년이 일어나 많은 백성들이 굶어 죽고 유망한 해이다. 합계의 기반이 되는 동리의 하층민들이 유망하였고 산장 김상원과 산장 權琠 등 몇 안 되는 장로만이 생존하였기에 자연스럽게 사촌리약은 와해될 수밖에 없었던 것이다.

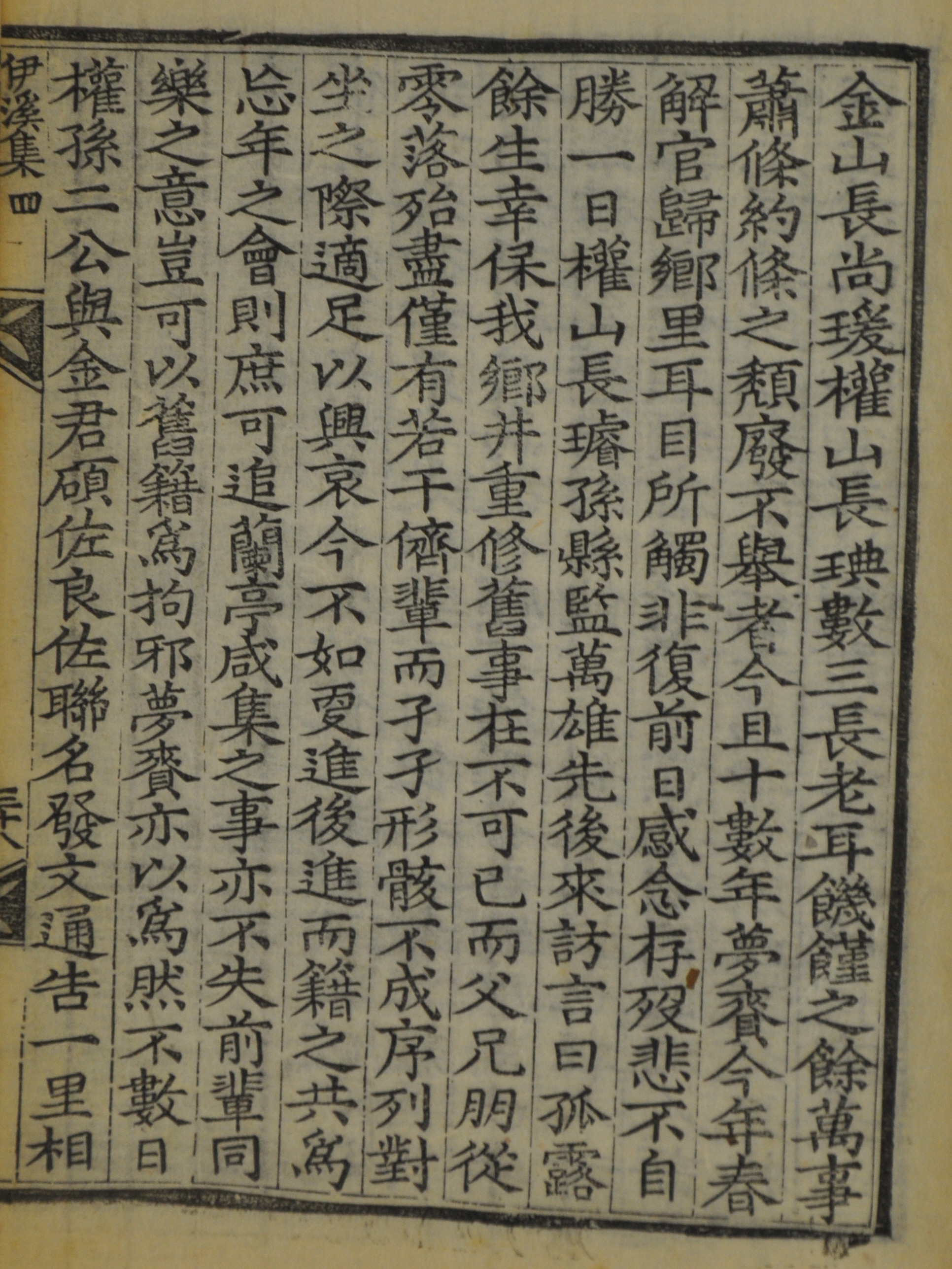

폐지되었던 사촌리약의 중수는 1680년에 이루어졌다. 서문에는 다음과 같이 중수 과정이 설명되어 있다. 먼저 1680년 봄 解官하고 사촌리로 돌아온 남몽뢰는 향약의 폐지에 크게 상심하고 있었는데, 하루는 산장 權璿과 縣監孫萬雄(1643~1712)이 선후로 자신을 방문해 와 향약에 대한 중수를 건의하였다. 이에 적지 않은 父兄과 친구들이 세상을 뜬 상황에서 겨우 몇몇 儕輩만 남아 그 형세가 초라하나, 蘭亭의 모임을 가지기로 결심했다고 한다. 우선 남몽뢰는 권선, 손만웅, 金碩佐, 金良佐(1636~1708)와 연명으로 發文하여 一里에 約條를 講定하는 것으로 通告하였으며, 약간의 증손으로 전일의 규약을 새롭게 하였다. 그리고 舊籍에 있던 인사들의 자제와 후손들의 성명을 기재한 명부를 새롭게 작성하면서 사촌리약이을 중수하였다고 한다.

서문의 말미에서는 선현들의 말을 인용하여 계원들에게 사촌리약의 준수를 당부하였다. 『맹자』의 "人人親其親 長其長而天下平(사람마다가 자기 부모를 부모로 섬기며, 자기 어른을 어른으로 모시면 천하가 태평하다)"라는 구절을 인용하며 향약 시행의 효과를 강조하였다. 이어 권수경이 처음 사촌리약이 결성되었을 때 文書函에 썼던 詩와 이를 김상기가 찬한 글을 소개하였고, 마지막으로 향약 중수를 당부하면서 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

17세기 洞約 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 이래 재지사족들은 留鄕所의 운영 규정인 鄕規에 향약을 접목시킴으로써 재지사족 중심의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했다. 이와는 별도 실제 자신들의 지배력이 미치는 洞里를 단위로 향약을 시행하기도 했는데, 이러한 향약을 일반적으로 洞約이라 불렀다. 동약을 통해 구성원 간 결속력 강화를 도모하였던 것이다. 특히 동약은 재지사족들의 향촌지배가 강화되는 17세기 전후 무렵 사족들의 세가 강한 동리 위주로 널리 시행되었다. 이때의 동약에는 사족들뿐만 아니라 하층민도 참여시켰다.

전통 농촌사회에서 하층민들은 상부상조와 공동노동을 목적으로 하는 契 조직을 결성함으로써 결집해 갔다. 17세기 이후 사족들은 자신들이 주도하는 동약에 하층민도 참여시킴으로써, 향약 조직을 통해 하층민을 직접적으로 통제하려 했던 것이다. 이를 흔히 上下合契라 명명하였는데, 사촌리약 역시 이러한 성격을 가진 동약이었다. 그러나 사촌리약의 경우 17세기 중반 이후 전국적으로 발생한 큰 흉년으로 하층민이 유망하면서 자연스럽게 와해될 수밖에 없었다. 1680년에 새롭게 중수된 사촌리약은 과거의 전통을 계승하여 동리의 사족들의 결속력 강화를 위해 조직되었으나, 예전과 같이 직접적인 하층민 통제의 기능은 상실한 상태였다. 이는 하층민의 유망을 야기한 천재지변이라는 직접적인 이유도 있지만, 사회,경제적 변화에 따른 재지사족 중심의 신분질서 붕괴라는 시대적 흐름과 무관하지 않다.

『伊溪集』, 南夢賚,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『義城郡誌』, 義城郡, 義城郡誌 編纂委員會, 1998

『유교권문화 관광개발에 따른 의성 사촌마을 정비 기본계획』, 영남대학교 민족문화연구소, 경상북도 의성군, 2002

이광우