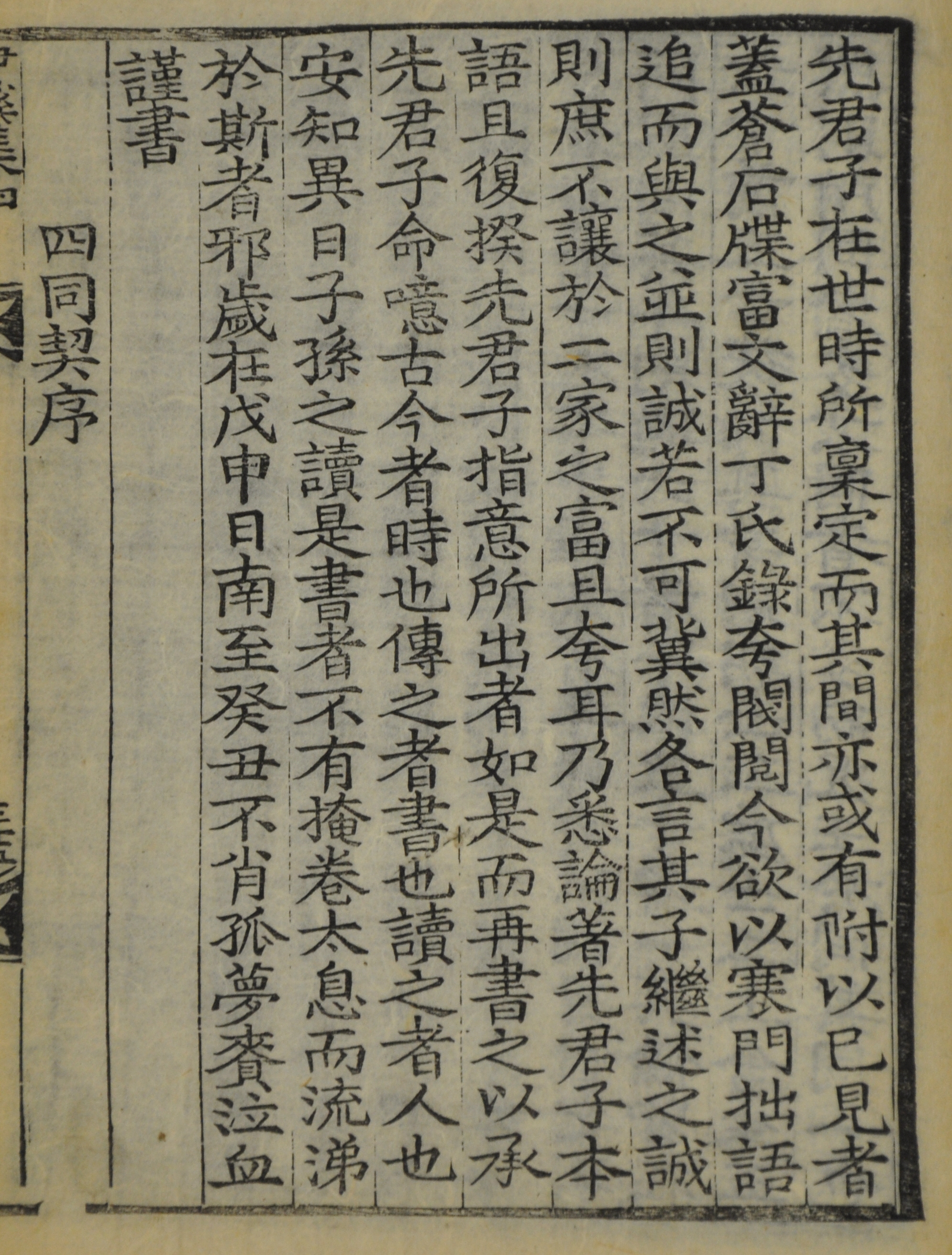

1677년 영남 출신의 인사 10명이 安東南淵寺에서 서로 간의 친목 도모를 위해 결성한 四同契의 序文으로 慶尙道義城縣 출신의 문신 南夢賚가 작성

[내용 및 특징]

1677년 3월 慶尙道安東에 소재하였던 南淵寺에서 결성된 四同契의 序文이다. 남연사는 조선시대까지 있었던 사찰로 현존하지는 않는다. 사동계는 말 그대로 네 가지 같은 인연을 매개로 결성된 계 조직이다. 서문을 작성한 인근 의성현(義城縣) 출신의 南夢賚를 비롯하여 당대 영남 출신의 유력한 문신 또는 유학자들이 참여하고 있다. 사동계와 관련된 다른 자료는 전해지지 않기에 정확한 성격은 현재 확인 할 수 없으며, 이 서문을 통해 계의 결성 경위와 의의 등을 간략하게 파악 할 수 있는 정도이다.

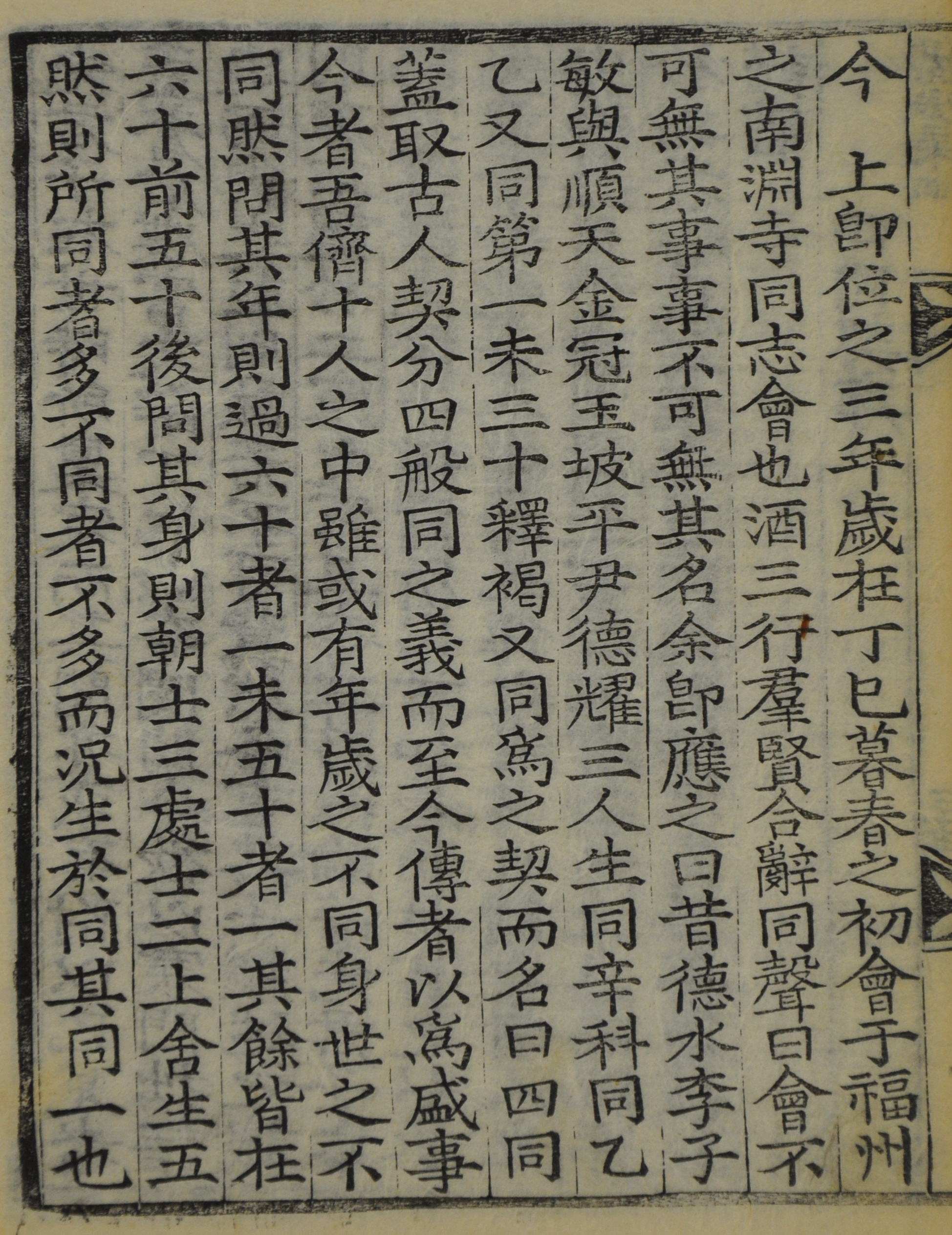

서문의 전반부는 사동계의 결성과 契名의 작명 경위를 설명하고 있다. 今上 3년(肅宗 3년)이 되는 丁巳(1677) 暮春에 福州(安東의 舊名) 남연사에서 同志會를 가졌는데, 술이 세 순배 정도 돈 후에 모두가 모임의 이름이 필요하다고 말했다고 한다. 이때 남몽뢰가 전례를 들어 사동계라 이름 짓자고 건의하였다. 남몽뢰는 李安訥(1571~1637), 金瑬(1571~1648), 尹煌(1571~1639)이 결성했던 사동계의 전례를 이어 받아 우리의 모임도 사동계라 이름 짓자고 하였다. 당시 3인이 친목 도모를 위해 결성한 계 조직을 四同이라 이름 지은 것은 네 가지 같은 인연을 가지고 있었기 때문이다. 첫째 모두 1571년 동년생이라는 것, 둘째 文科에 급제한 해는 틀리지만 모두 乙科 출신이라는 것, 셋째 乙科 가운데서도 第一의 성적으로 입격했다는 것, 넷째 모두 서른 미만에 釋褐 했다는 것 이상 네 가지 같은 인연으로 옛날 사람들이 契分하던 의의를 본 받아 사동계를 결성하였다는 것이다.

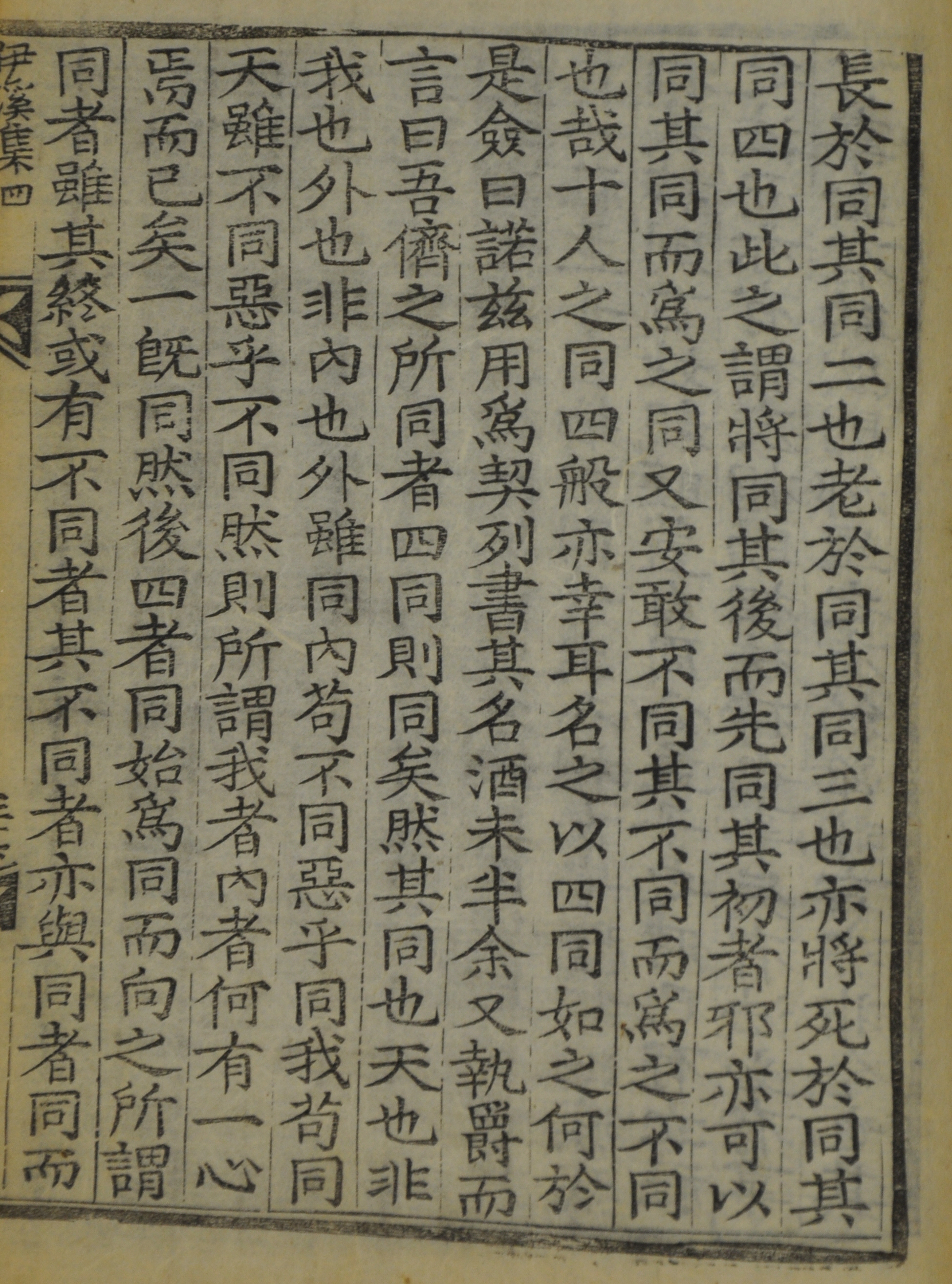

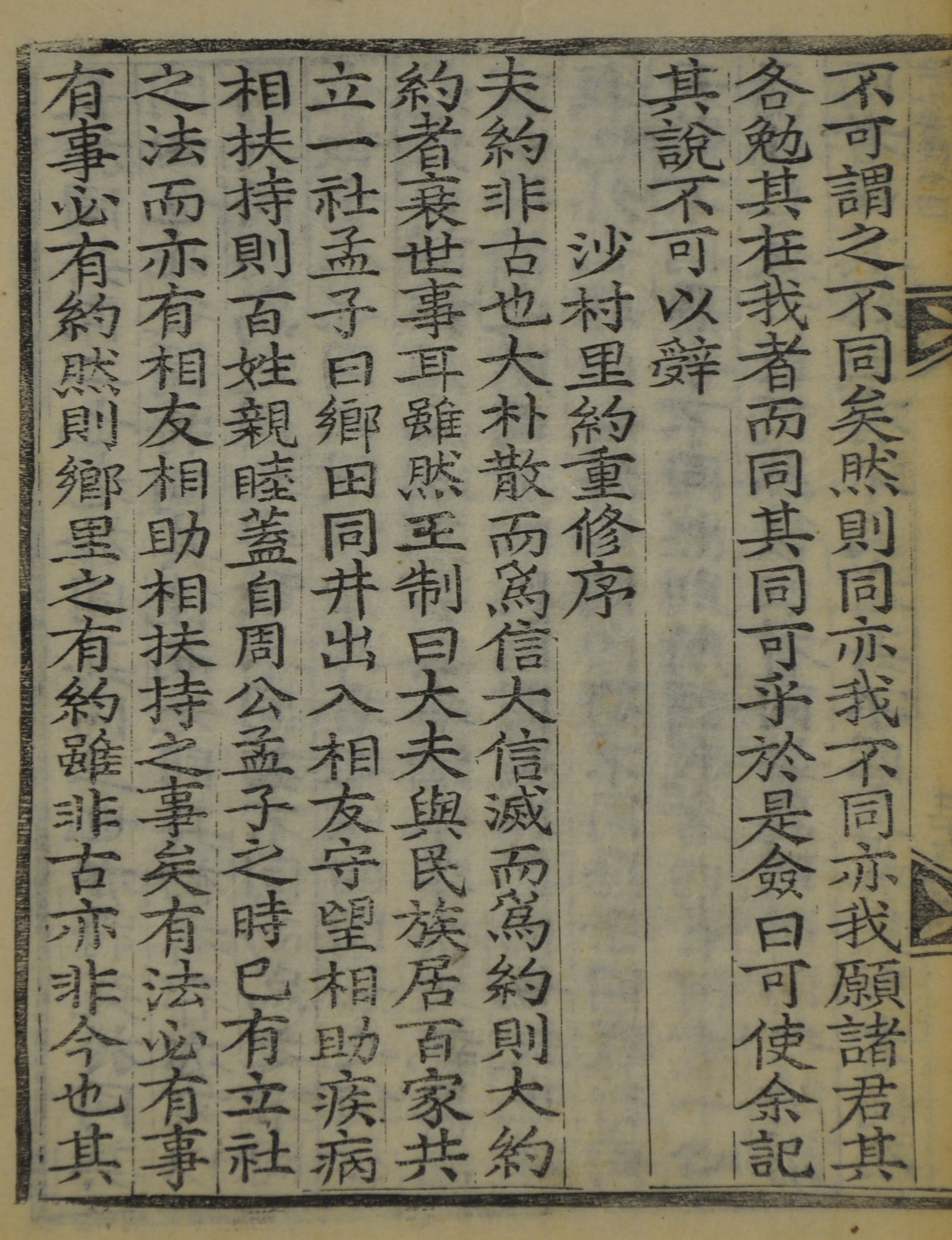

그러나 남연사에 모인 인사들은 이상과 같은 인연은 없었다. 이에 남몽뢰는 다른 인연 네 가지를 들어 선배들과 같이 사동계라 이름 짓자고 건의하였다. 여기 모인 1인 중 한 명은 60세가 넘고, 1인은 50세가 되지 않으나 대부분 50세 후반 60세 이전이고, 관직 생활을 하고 있는 이가 3인, 處士가 2인, 나머지 生員과 進士가 5인으로 나이와 현재의 처신이 틀리지만, 나고 자라고 늙고 죽는 것 이 네 가지는 같기에 사동계라는 이름을 짓자는 것이다. 이에 모인 인사들 모두가 동의를 하였으며, 사양하지 못하고 그 경위를 이렇게 적게 되었다고 한다. 서문의 후반부는 사동계 결성의 의의와 동지들에 대한 당부를 장황하게 언급하였다.

사동계에 참여했던 인사는 남몽뢰의 年譜에서 확인 할 수 있다. 그의 연보에 따르면 3월에 안동 동부의 남연사에서 모임을 가졌으며 契帖을 만들었고, 남몽뢰가 서문을 작성했다고 한다. 계원은 남몽뢰를 비롯하여 金邦烈(1616~1692), 金邦衡(1618~1699), 南俅(1619~?), 李惟橿(1625~?), 金邦杰(1623~1695), 金善基(1623~1692), 金泰基(1625~1700), 柳挺輝(1625~1695), 金履基(1628~1712)까지 모두 10인이다. 당대 영남을 대표하던 인사들로 주로 안동권에서 활동하던 인물들로 구성되어 있음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

17세기 후반 영남 지역 인사들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 사동계는 일련의 인연을 매개로 친목을 위해 결성된 계 조직이다. 이러한 계 조직의 결성은 조선후기에 여러 가지 명목으로 널리 이루어지고 있었다. 계원들 간의 친목과 결속력을 위해 조직되는 경우가 대부분이며 주로 학문의 논의, 자제 교육, 크고 작은 경조사가 있을 때의 상부상조 등이 주된 실행 내용이었다. 사동계의 서문으로 보아 구체적인 실행 내용은 알 수 없으나 대략 위와 같이 친목과 결속력을 목적으로 조직되었을 것이다.

그런데 여기서 주목할 점은 계원들이 모두 당대 영남 출신의 대표적인 문신과 유학자로 구성되어 있다는 점이다. 중앙에서 한창 치열하게 전개되고 있던 南人과 西人 간의 붕당 간 갈등에서 남인으로 좌정하며, 당쟁에 적극적으로 개입을 하거나 영남 지역에서 남인에 대한 우호적 여론을 형성하는데 영향력을 끼쳤던 인물이었다. 더구나 이 시기는 1680년의 庚申換局이 일어나기 3년 전으로 한창 남인들이 서인에 대응하여 상호 간 결속력을 다지고 있던 시기였다. 즉 「四同契序」는 재지사족의 계 조직 결성이라는 사회사적 측면뿐만 아니라, 17세기 후반 영남 남인 인사들의 동향이 나타나는 정치사적 의미도 함께 가지고 있는 자료이다.

『伊溪集』, 南夢賚,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우