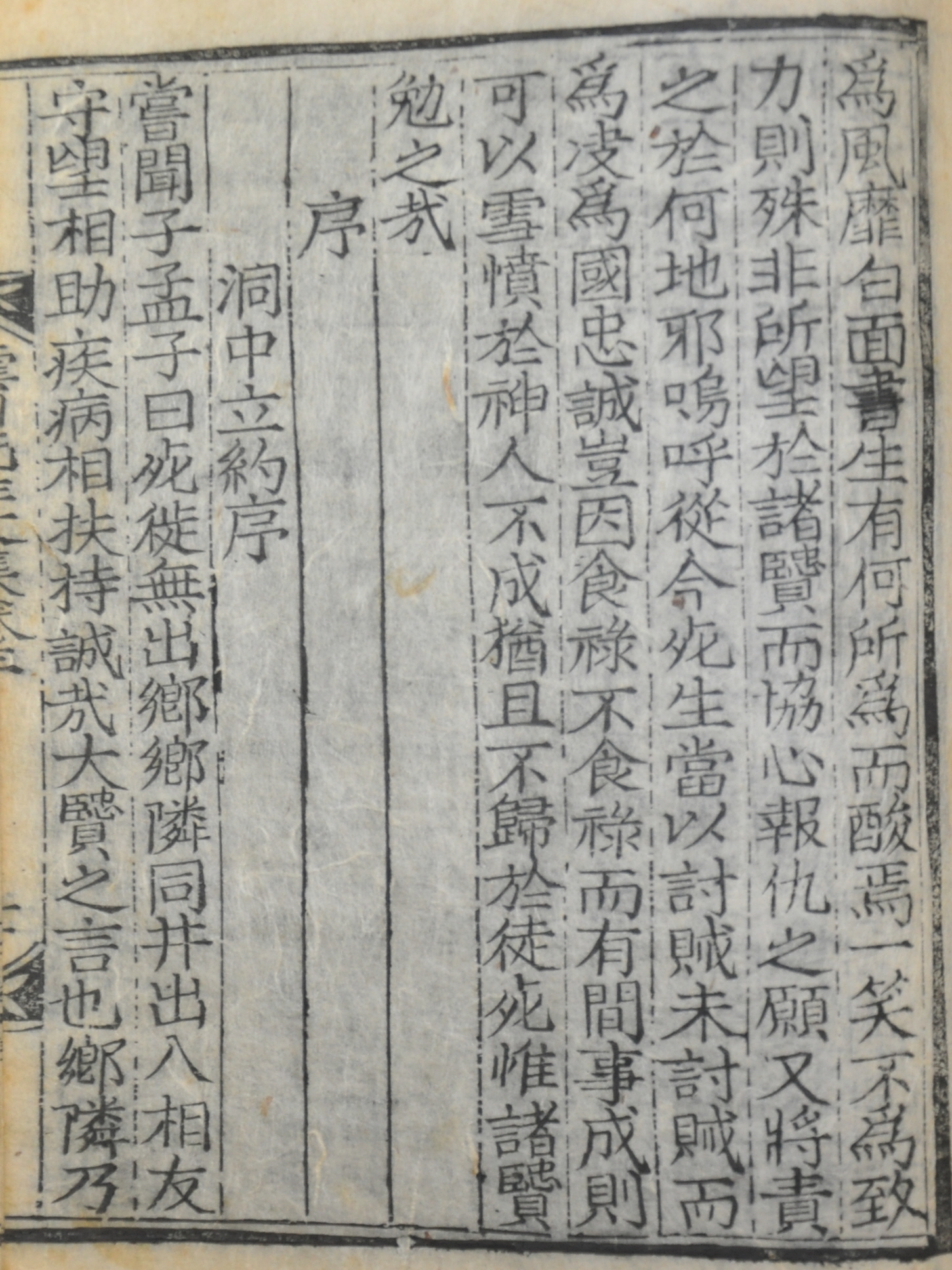

慶尙道安東府一直龜尾里 일대에 거주하였던 義城金氏 일족이 상부상조와 결속력 강화를 위해 결성하였던 洞約의 序文으로 1618년 金湧이 작성

[내용 및 특징]

慶尙道安東府의 領縣이었다가 조선중기 안동부의 면으로 개편된 一直의 龜尾里에는 일찍이 義城金氏 일족이 세거하고 있었다. 본 자료는 이들이 일족 간의 상부상조와 결속력 강화를 위해 결성하였던 洞約의 序文이다. 서문은 이 곳 출신의 조선중기 유학자 金湧이 작성하였다. 서문 작성 시기는 본 자료에서 나타나지 않으나, 그의 年譜에 따르면 1618년에 洞中完議를 작성하였다는 기록이 있는 것으로 보아 바로 이 해에 서문도 같이 작성한 것으로 생각된다.

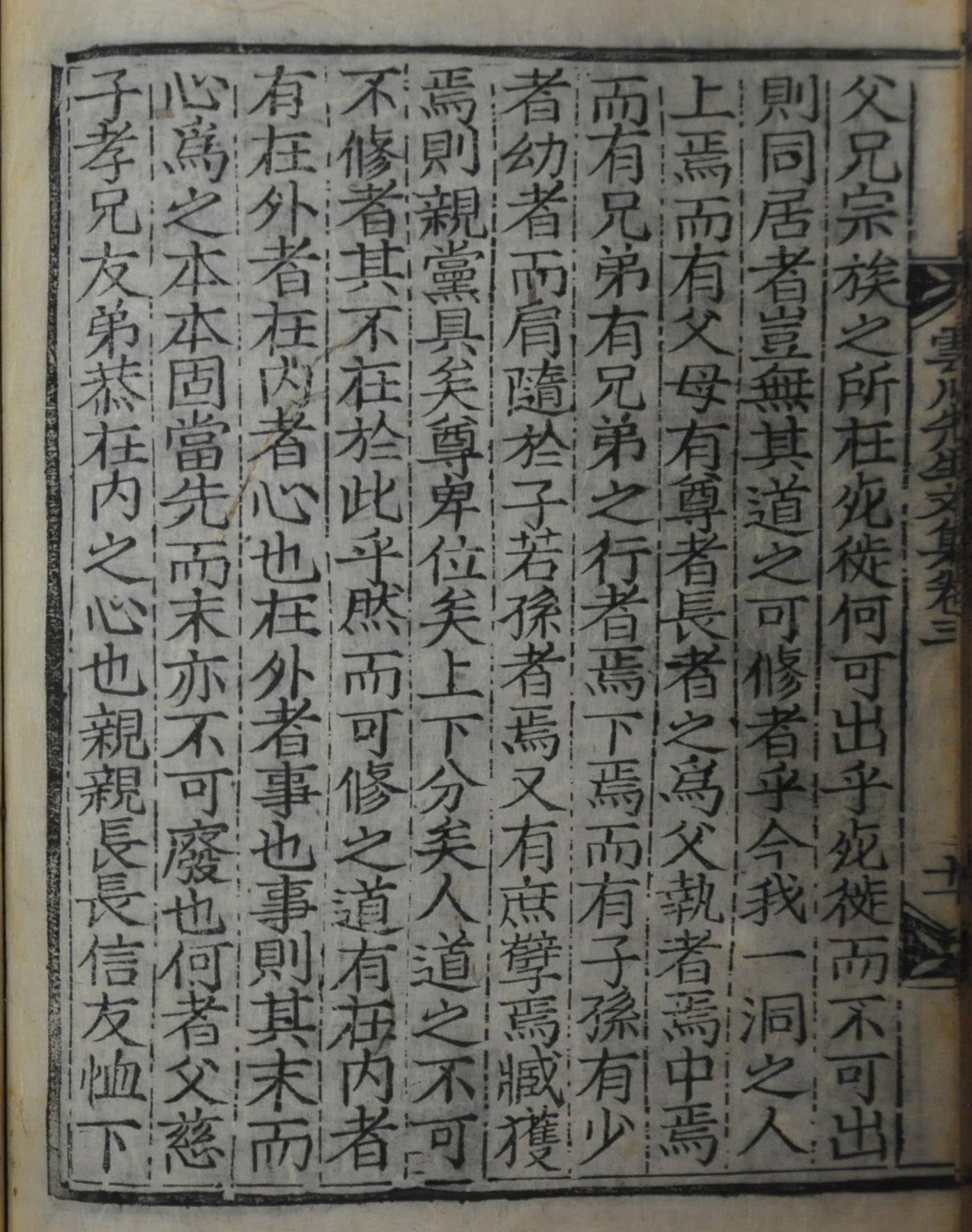

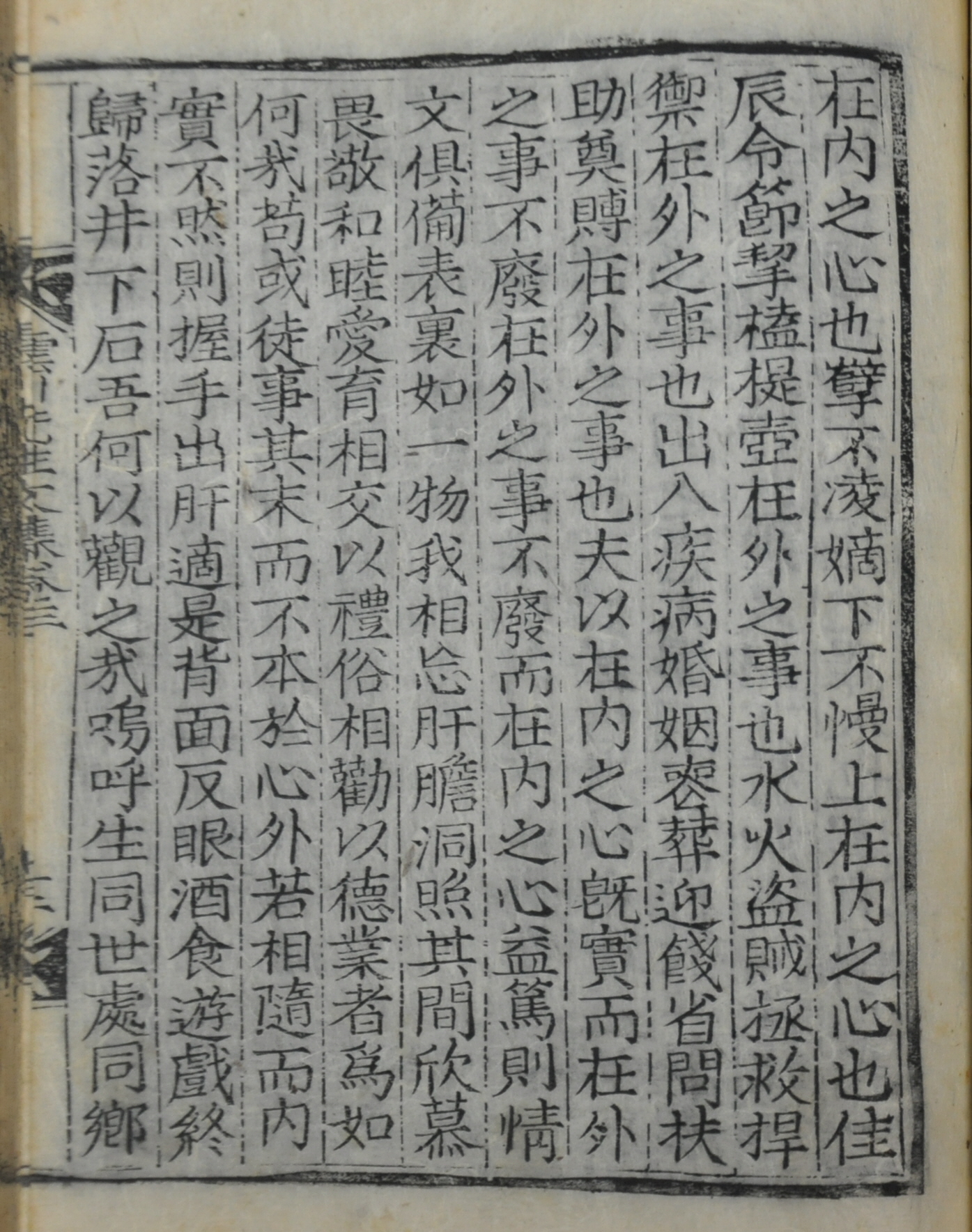

서문은 동약 결성의 의의와 명분이 주된 내용이다. 서문에서는 먼저 孟子의 구절을 인용하여 "死徙無出鄉 鄕隣同井 出入相友 守望相助 疾病相扶持"라고 전제 한 뒤, 우리 마을에는 모두 父兄과 宗族이 사는 곳이니 함께 거주하는 도리를 닦아야 함을 강조하고 있다. 그러면서 그 도리에는 안에 있는 心과 밖에 있는 事가 있다고 하였다. 이 중 心은 부모에 대한 효도, 형제에 대한 우애, 어른에 대한 공경, 하인에 대한 구휼, 서얼과 하인이 적자와 사족을 능멸하거나 오만하지 않는 것 등 인륜에 관한 것이 해당되며, 事는 좋은 일이 있을 때 술과 음식을 함께 마련하고, 도적이나 재난이 있을 때 함께 막거나 서로 도우고, 혼인이나 질병, 喪葬禮가 있을 때 살펴보고 부조하는 것 등이 해당되니 이 둘을 함께 닦고 갖춘다면 동리의 화목함이 절로 이루어질 수 있을 것이라 강조하고 있다.

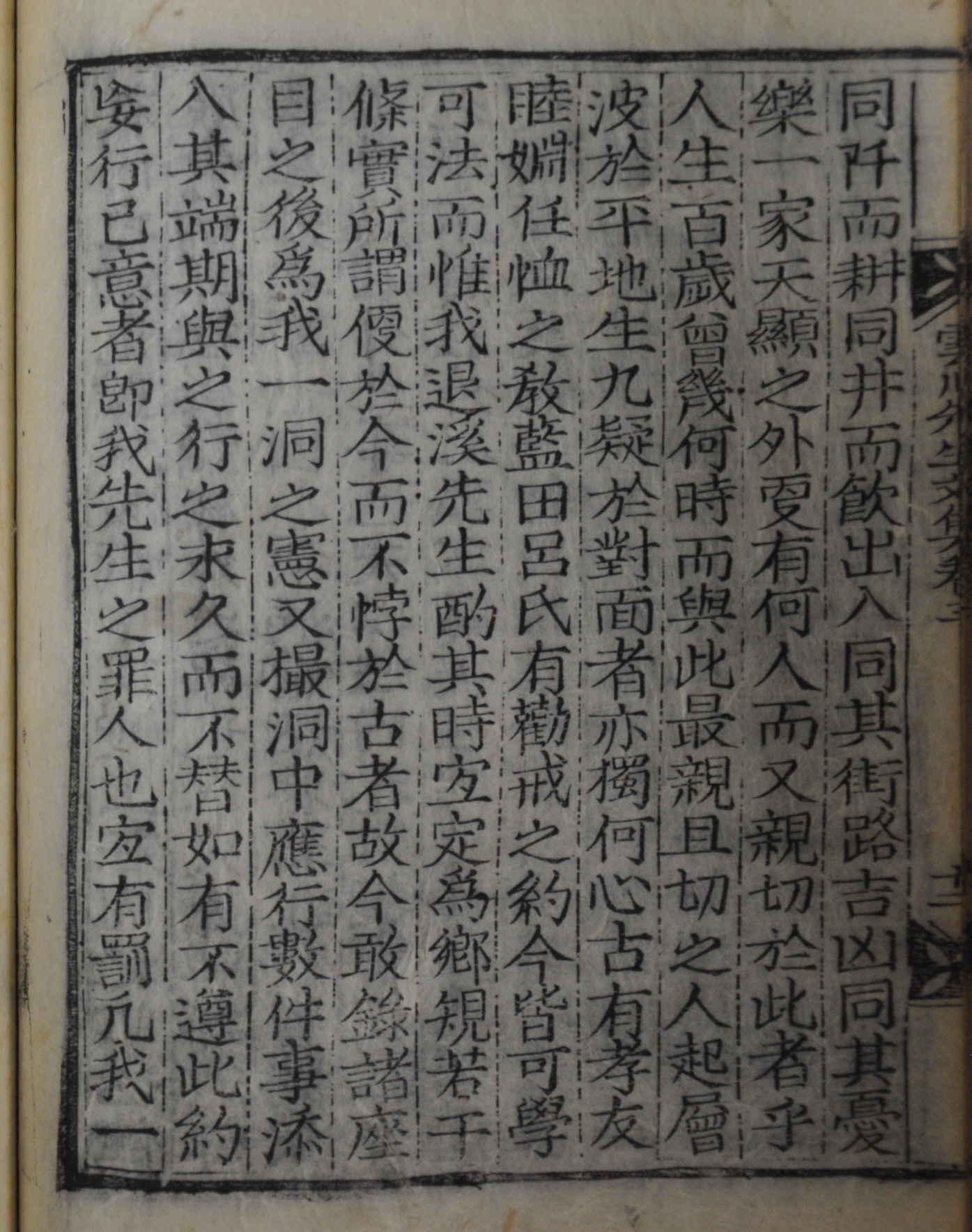

더구나 우리 동리의 사람들은 같은 시대에 태어나고, 같은 마을에 살고, 같은 농경지를 경작하고, 같은 우물을 마시고, 같은 길을 거니니 吉凶의 일이 있을 때 함께 하는 규정을 만드는 것은 당연한 일이라 하였다. 이에 옛날 孝友睦婣任恤의 가르침, 藍田 呂氏가 勸戒하기 위해 만든 규약은 실로 배우고 본받을 만한 것이며, 특히 우리나라에는 退溪가 시의를 참작하여 만든 鄕規 若干條가 있음을 소개하고 있다. 이는 차례로 『周禮』에서 大司徒가 백성들을 교화하는데 활용했던 六行, 北宋의 藍田에서 呂氏兄弟가 제정하였던 향약, 1556년 퇴계가 고향인 慶尙道禮安縣에서 시행하기 위해 제정하였던 「鄕立約條」를 말하는 것이다. 이상 세 가지는 우리나라, 특히 퇴계의 학맥을 계승한 영남 지역에서 향약을 제정할 때 그 유래와 명분을 밝히는 과정에서 많이 인용되고 있는 것들로, 구미리의 동약 역시 그 전통을 계승하고 있음을 알 수 있다.

이어 서문에서는 그 중에서도 퇴계의 약조가 실로 지금의 便宜를 반영하고 있음과 동시에 옛날의 규범에 어긋나지 않는 것이라 평하고 있다. 그렇기에 퇴계의 약조인 「향입약조」를 우리 동리의 憲, 즉 약조로 삼고 이것을 동약 구성원의 명단인 座目 뒤에 수록한다고 하였다. 아울러 우리 동리에서만 특별히 행할 만한 몇 건의 조항을 그 끝에 부기한다고 언급해 놓았다. 말미에는 동약 구성원들에게 규약에 대한 성실한 준수를 당부하며 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선중기 동약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이래 재지사족들은 전통적인 상부상조 조직에 향약의 규범을 결부시킨 각종 규약을 제정해 나갔다. 이를 매개로 그들은 자신들의 사회적 지위를 표방하는데 필요한 각종 의례 비용을 공동으로 마련함과 동시에 향약의 윤리규범을 바탕으로 향촌지배에 대한 당위성을 보장받으려 했던 것이다. 특히 사족들은 자신들이 거주하는 洞里를 단위로 집성촌을 이루고 있는 일족들 대상의 洞約을 많이 결성하였는데, 본 서문의 동약 역시 이러한 범주에 포함된다. 비록 서문에서 말하고 있는 座目과 제 규약을 확인 할 수 없으나 동약이 제정되는 명분과 운영 방향을 서문에서 확인 할 수가 있다.

『雲川集』, 金湧,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우,이수환