조선중기의 유학자 李庭檜가 1612년 慶尙道安東府周村里 일대에 세거하던 眞城李氏 일족의 修睦과 相互扶助를 위해 결성한 族契의 完議

[내용 및 특징]

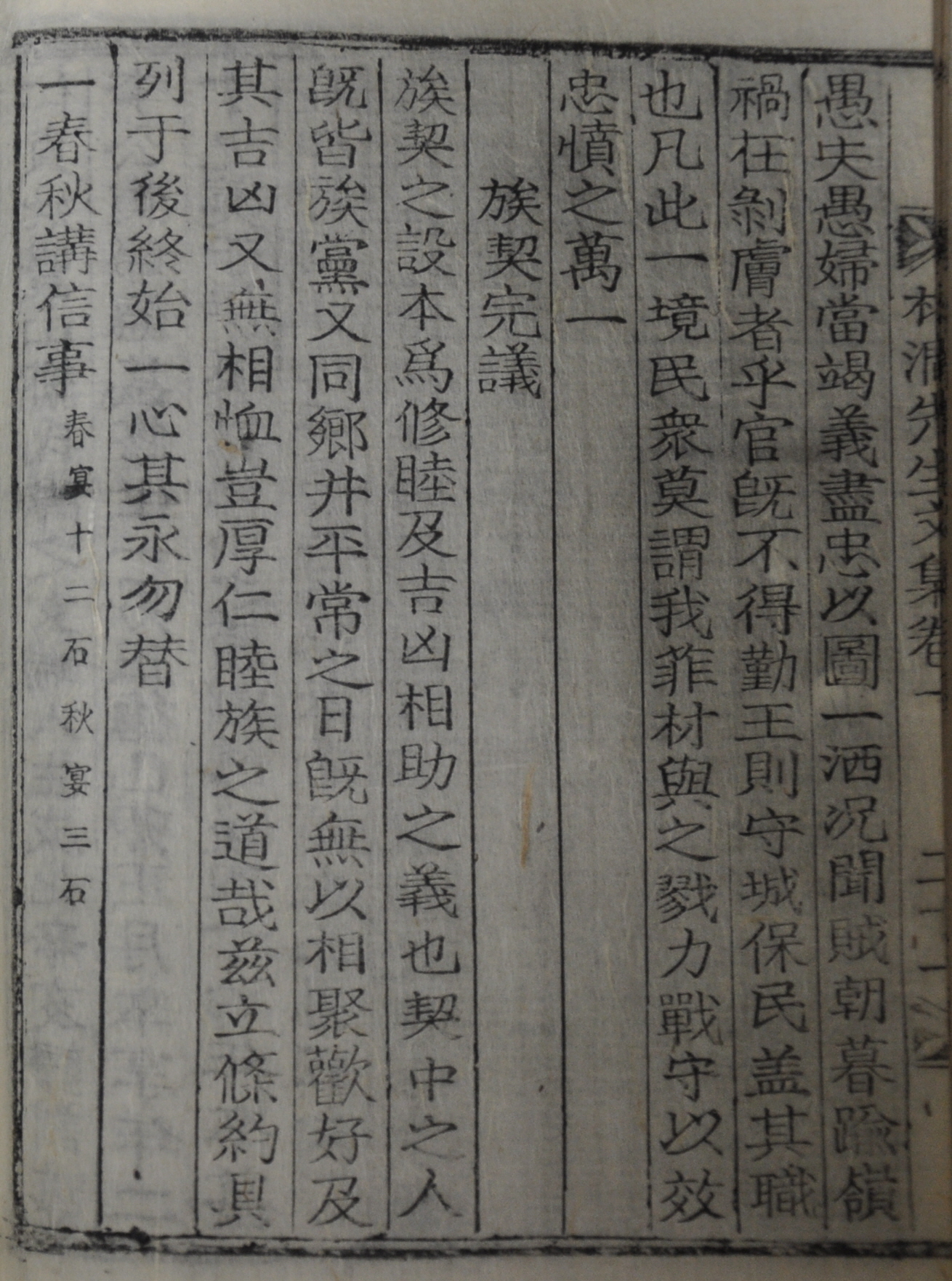

1612년 慶尙道安東府 출신의 유학자 李庭檜의 주도로 결성된 族契의 完議이다. 완의에는 족계에서 협약한 제 규정이 수록되어 있다. 이정회의 가문인 眞城李氏 한 분파가 安東府周村里 일대에 세거하였고, 일족의 결속력 강화와 상부상조 목적 하에 족계를 결성하였던 것이다. 족계가 결성된 시기는 본 자료에서는 확인되지 않는다. 다만 眞城李氏 周村派 가문에 전해 내려오는 『眞城李氏世傳遺錄』에는 이정회가 識한 「附族中完議」가 수록되어 있는데, 작성 연도가 1612년으로 기재되어 있다. 「附族中完議」에는 다른 규정들이 수록되어 있지 않는데, 그 내용으로 보아 「族契完議」의 내용을 識한 것으로 여겨지기 때문에 본 자료의 작성 연도가 1612년인 것으로 추정된다.

「族契完議」의 서두에는 족계의 결성 목적이 일족의 修睦과 吉凶相助에 있다고 전제하면서, 契中 사람들은 모두 族黨이거나 같은 고을 사람이라고 하였다. 그리고 상호부조를 위해 본 완의를 제정하니 끝까지 바꾸지 말고 준수하기를 당부해 놓았다. 주촌 일대와 그 인근에 거주하는 진성이씨 구성원들은 吉凶事와 같이 많은 재용이 들어가는 일이 있을 때, 공동 운영 자금을 마련하기 위해 족계를 결성하였던 것이다.

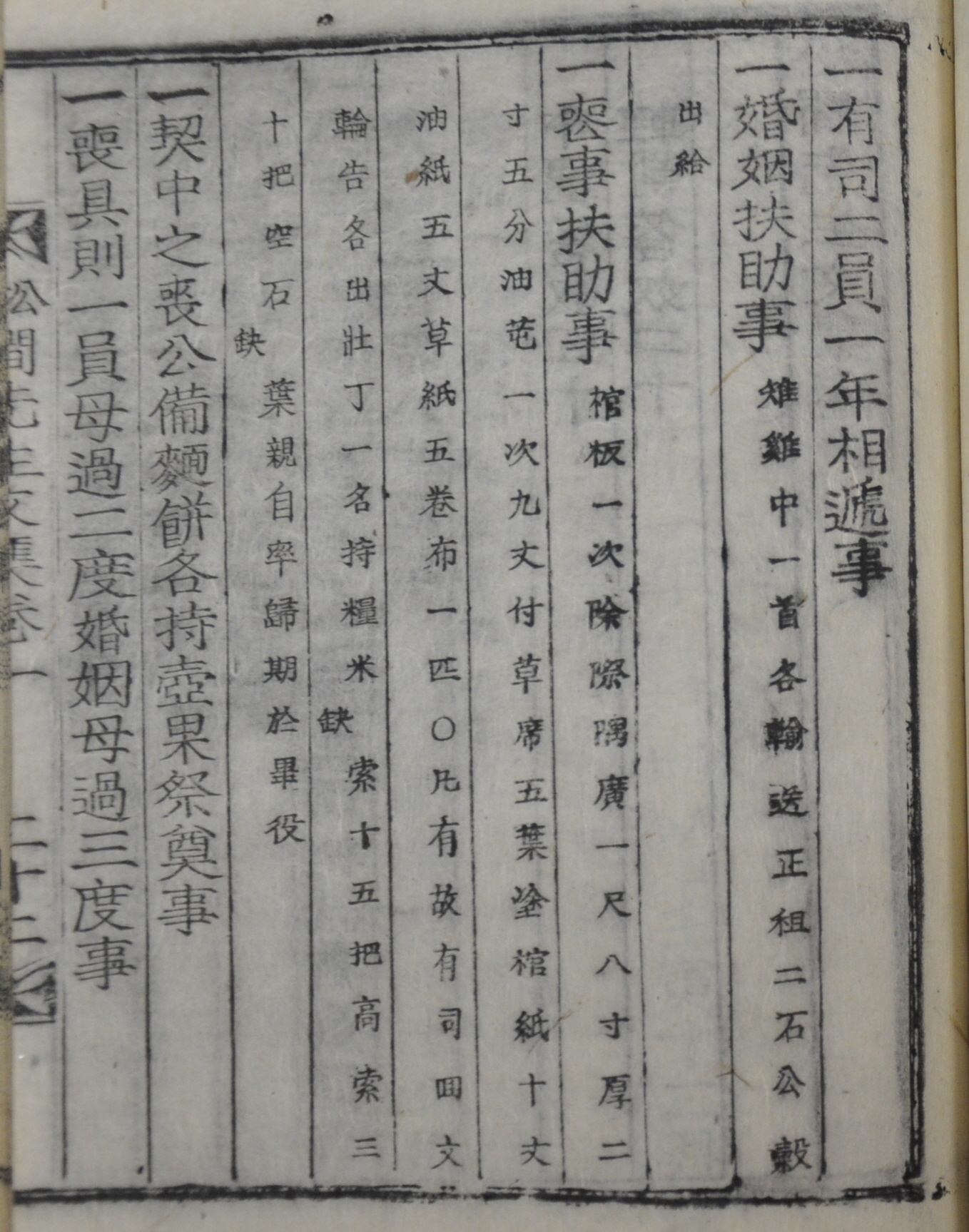

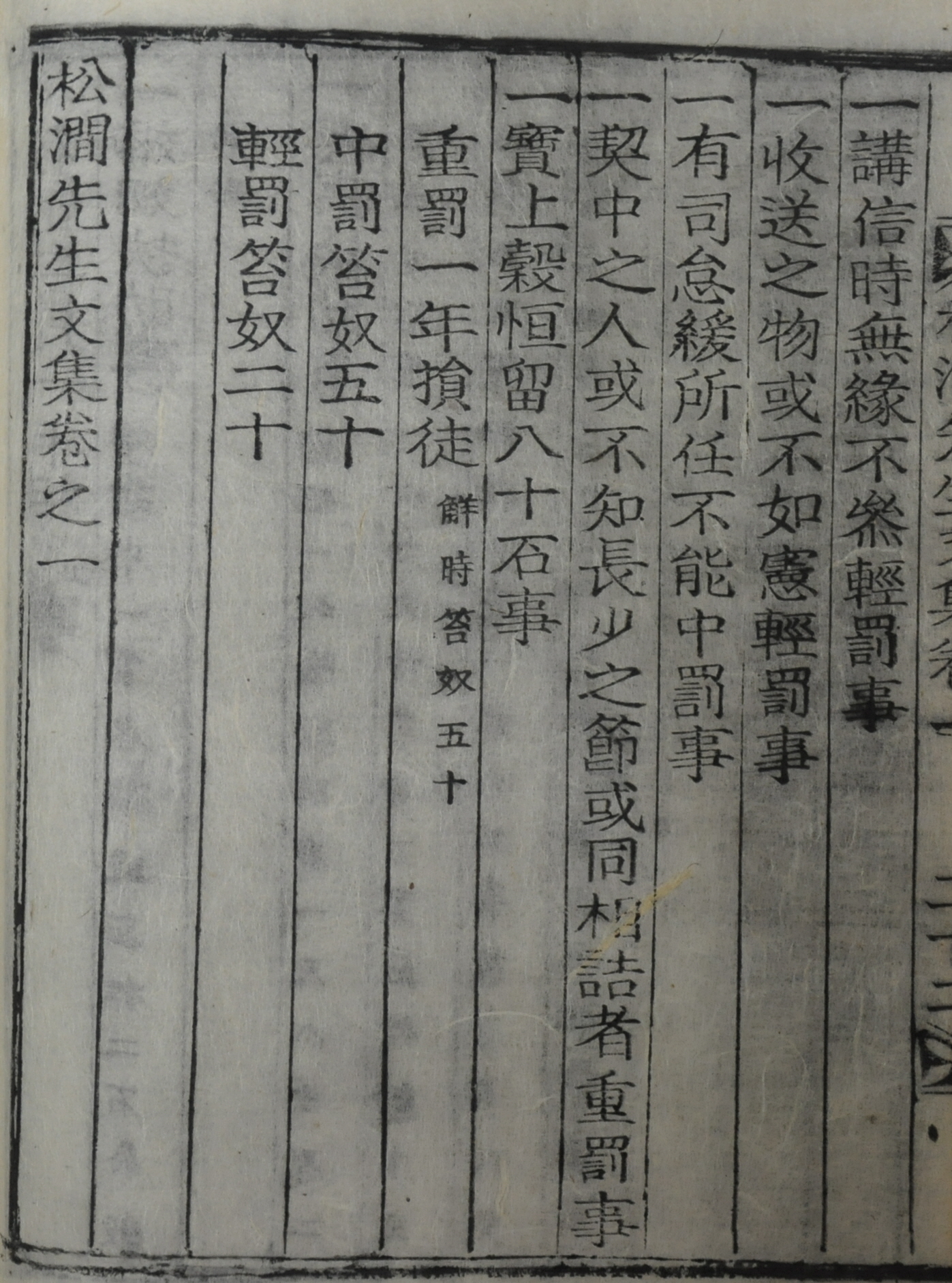

완의는 모두 11개조로 그 대략은 다음과 같다. 一, 春秋講信. 春宴은 12石, 秋宴은 13石. 一, 有司는 2員이며 1년마다 교체 할 것. 一, 혼인 때의 부조. 稚鷄 中 1首, 각기 正租 2석을 보내고 公穀을 내어 준다. 一, 喪事 때의 부조. 棺板은 除際隅廣 1尺 8寸, 厚 2寸 5分으로 한 차례, 油芚은 9丈으로 한 차례, 草席 5葉, 途棺紙 10丈, 油紙 5丈, 草紙 5卷, 布 1匹로 한다. 유고가 있을 때에는 유사가 回文을 돌리는데, 각자 糧米, 索 15把, 高索 30把, 空石을 지참하고 壯丁 1명을 내어 기한에 맞추어 役을 끝낸 후 돌아온다. 一, 契中의 喪事에 麪餠은 公備하고 壺果는 각자 가져와서 제사 지낼 것. 一, 講信 때에 아무 까닭 없이 불참하면 輕罰로 다스릴 것. 一, 거두어 보내는 물건이 혹 규정과 같지 않으면 輕罰로 다스릴 것. 一, 유사가 소임에 태만하여 제대로 하지 않으면 中罰로 다스릴 것. 一, 契中의 사람으로 長少의 예절을 알지 못하거나 서로 힐난하는 자가 있으면 重罰로 다스릴 것. 一, 寶上穀은 항상 80석을 유치해 놓을 것. 重罰은 1년 동안 損徒하는데 이를 풀어 줄 때는 笞奴 50대를 친다. 中罰은 笞奴 50대이며, 輕罰은 笞奴 20대이다.

[자료적 가치]

조선시대 族契의 성격을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 사족들은 상호부조가 목적인 전통적인 협동 단체와 교화를 목적으로 하는 鄕約과 결부시킨 각종 契 조직을 결성하였다. 이러한 계 조직은 그 운영 목적과 성격, 그리고 범위에 따라 族契, 學契, 同庚契, 洞契 등으로 불리기도 하였다. 그 중에서도 본 자료는 족계에 해당된다. 조선시대 사족들은 향약의 윤리규범을 바탕으로 일족 간의 상호부조를 위한 족계를 결속함으로써 결속력 강화를 도모하였다. 이러한 상호부조는 주로 吉凶事가 있을 경우 소요되는 경비 마련을 위해 이루어졌다. 각종 의례에 대한 공동 자금을 마련함으로써 사족으로서의 지속적인 지위를 표방해 나갔던 것이다.

『松澗集』, 李庭檜,

『眞城李氏世傳遺錄』, 李庭檜,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『古文書集成』42, 國學振興硏究事業推進委員會, 韓國精神文化硏究院, 1999

이광우,이수환