[내용 및 특징]

慶尙道禮安縣烏川里(現 慶尙北道安東市臥龍面烏川里) 출신의 사족 金圻가 제정한 鄕約 제 규정이다. 김기는 같은 고을 출신의 유학자 退溪의 문인으로 알려져 있는데, 퇴계는 1556년 예안현에서 실시하기 위해 「鄕立約條」를 제정한 적이 있다. 이후 「향입약조」는 퇴계의 문인들에 의해 계승되었고 시대적 상황에 따라 적절히 변형되어 실시되었다. 김기의 향약 역시 퇴계의 「향입약조」를 계승, 향약의 근본이 되는 朱子增損呂氏鄕約과 결합하여 본 향약을 제정하였던 것이다. 김기의 향약이 구체적으로 언제 제정되었는지는 명확하지 않으나, 그의 年譜에 따르면 1602년에 그 초안이 작성되었다는 것으로 보아 이 해에 만들어졌을 가능성이 높다.

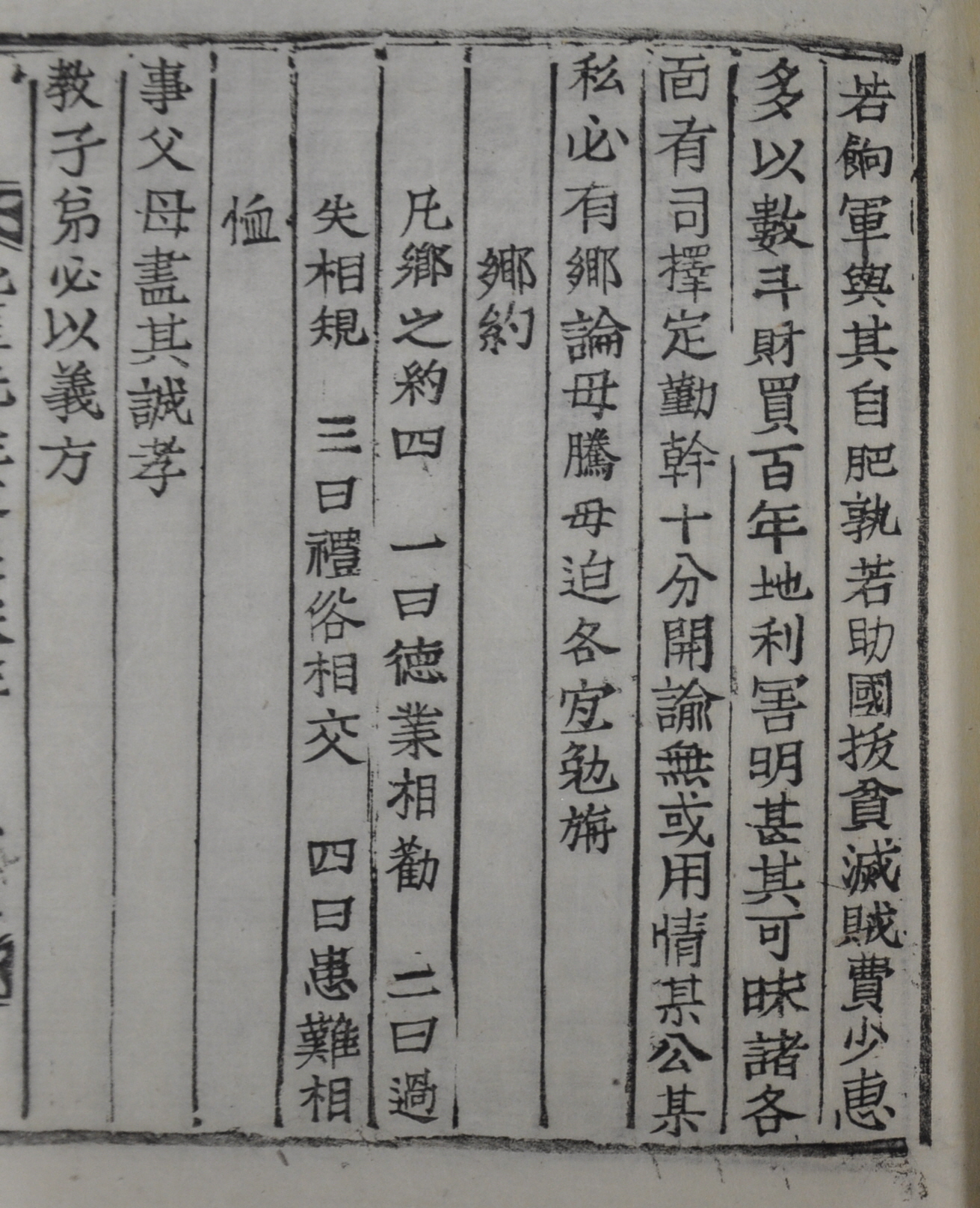

김기 이전 퇴계의 「향입약조」를 비롯하여 영남에서 제정된 향약의 경우 주로 과실에 대한 처벌 규정과 상부상조에 대한 부조 사항이 주를 이루고 있는 것이 보통이었다. 이에 반해 김기는 향약의 4대강목 조항을 기저로 하고, 이전 지역에서 제정되었던 여러 향약을 결합하여 본 향약을 만들었던 것이다. 본 자료의 서두에서 향약은 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤 4대강목으로 이루어져 있음을 들고 있는 점이 이러한 사실을 단적으로 보여준다.

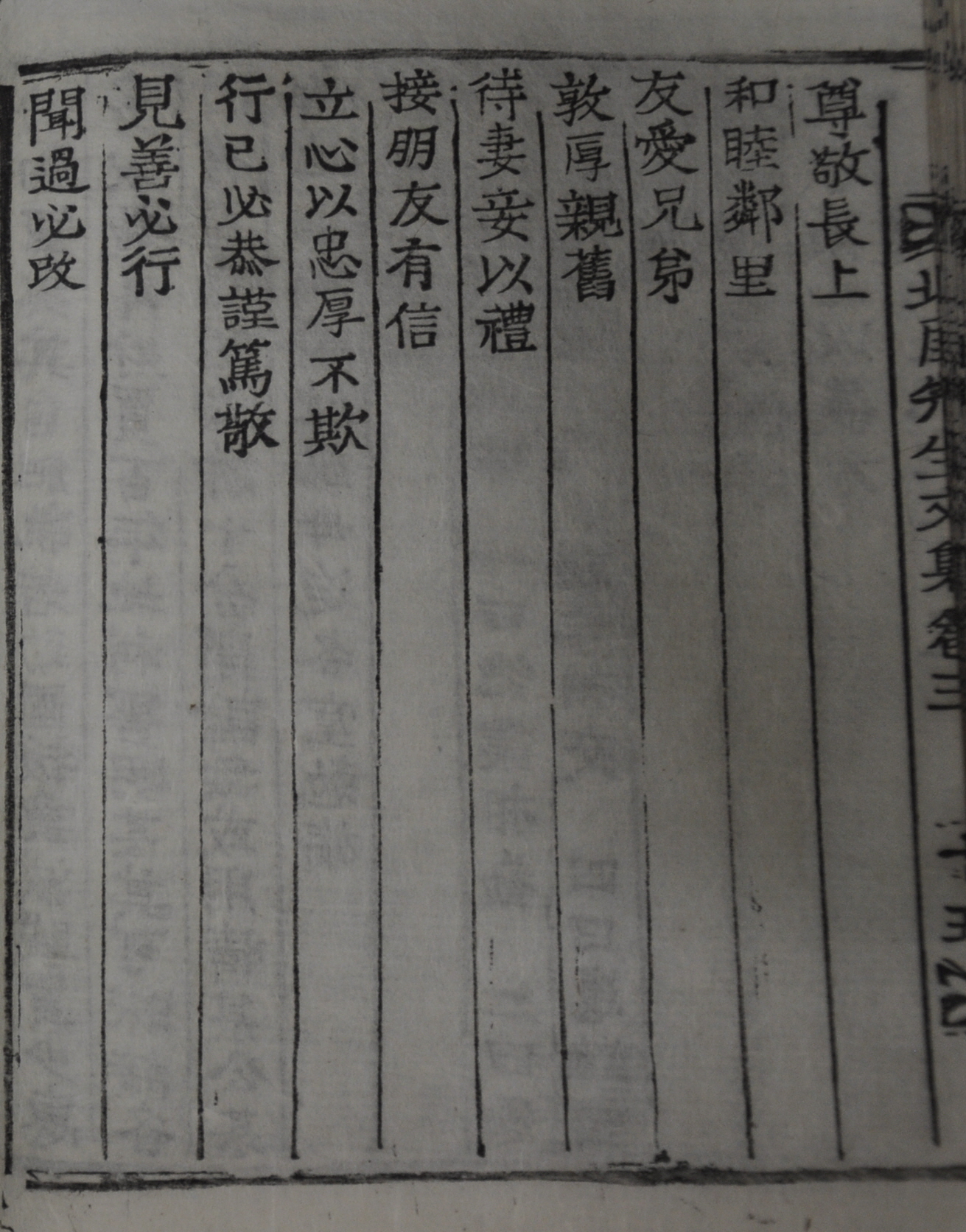

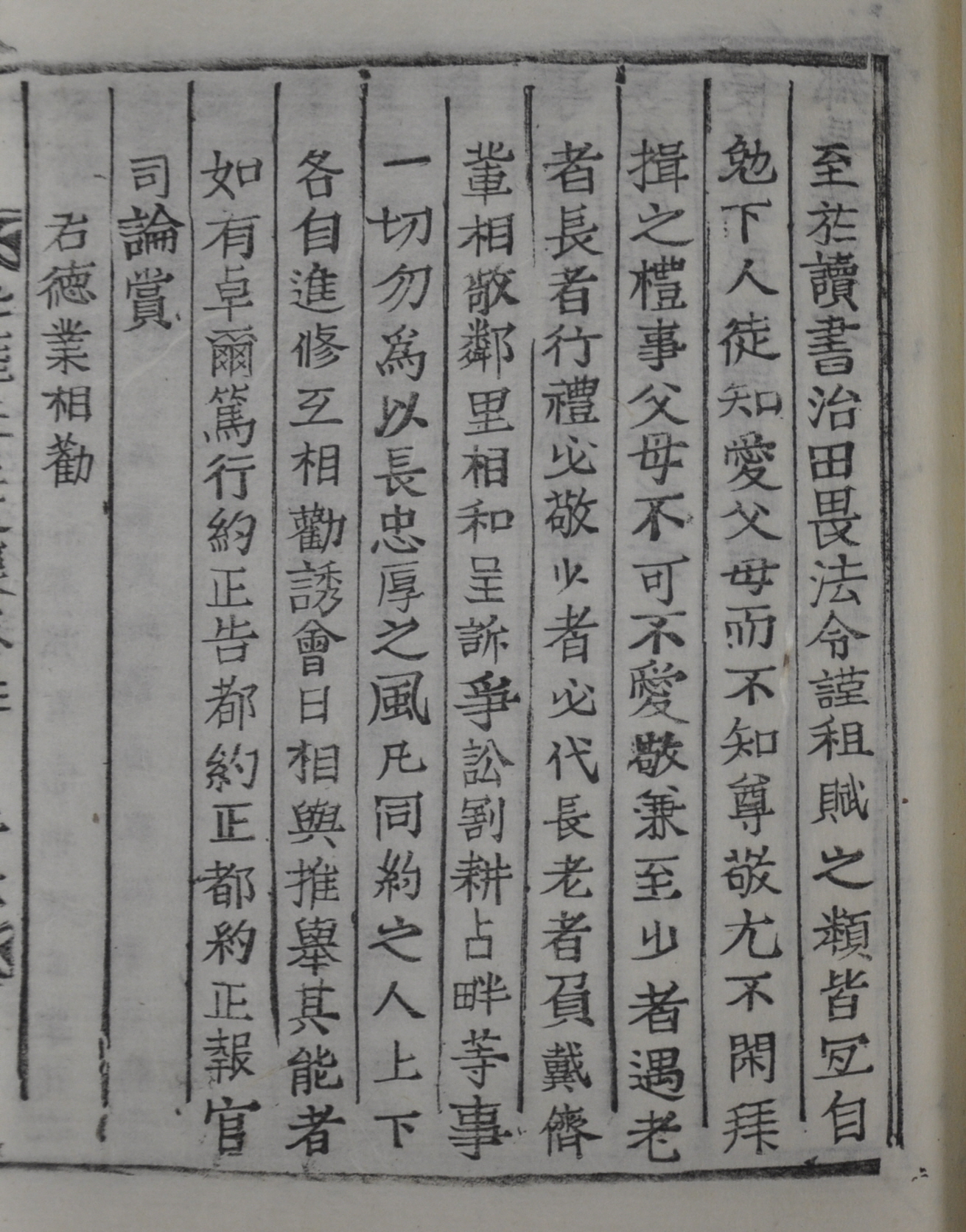

첫 번째 德業相勸은 부모를 섬김에 효성을 다할 것, 자제는 반드시 바른길로 가르칠 것, 어른을 공경할 것, 이웃끼리 화목 할 것, 형제끼리 우애로울 것, 친구 간에는 敦厚 할 것, 妻妾을 예로써 대할 것, 친구를 사귐에 신뢰가 있을 것, 충직하고 온후하게 마음을 세우고 속이지 말 것, 몸가짐과 행동은 반드시 정중하며 공손 할 것, 善을 보면 반드시 행할 것, 과실을 들으면 반드시 고칠 것 등 12개조로 이루어져 있다. 이상 덕업상권에 대해서는 洞約이라면 上下人 모두가 지켜야 하는 것임을 강조하였다. 향약에서 상인은 사족이며, 하인은 일반 상민과 노비이다. 김기의 향약 대상은 사족 뿐만 아니라 동리의 구성원 모두를 포괄하는 것인데, 이러한 上下合契 형식의 향약 범주는 임진왜란 직후 향약을 통한 하층민의 적극적인 통제를 구상하는 사족들에 의해 시도되고 있었다.

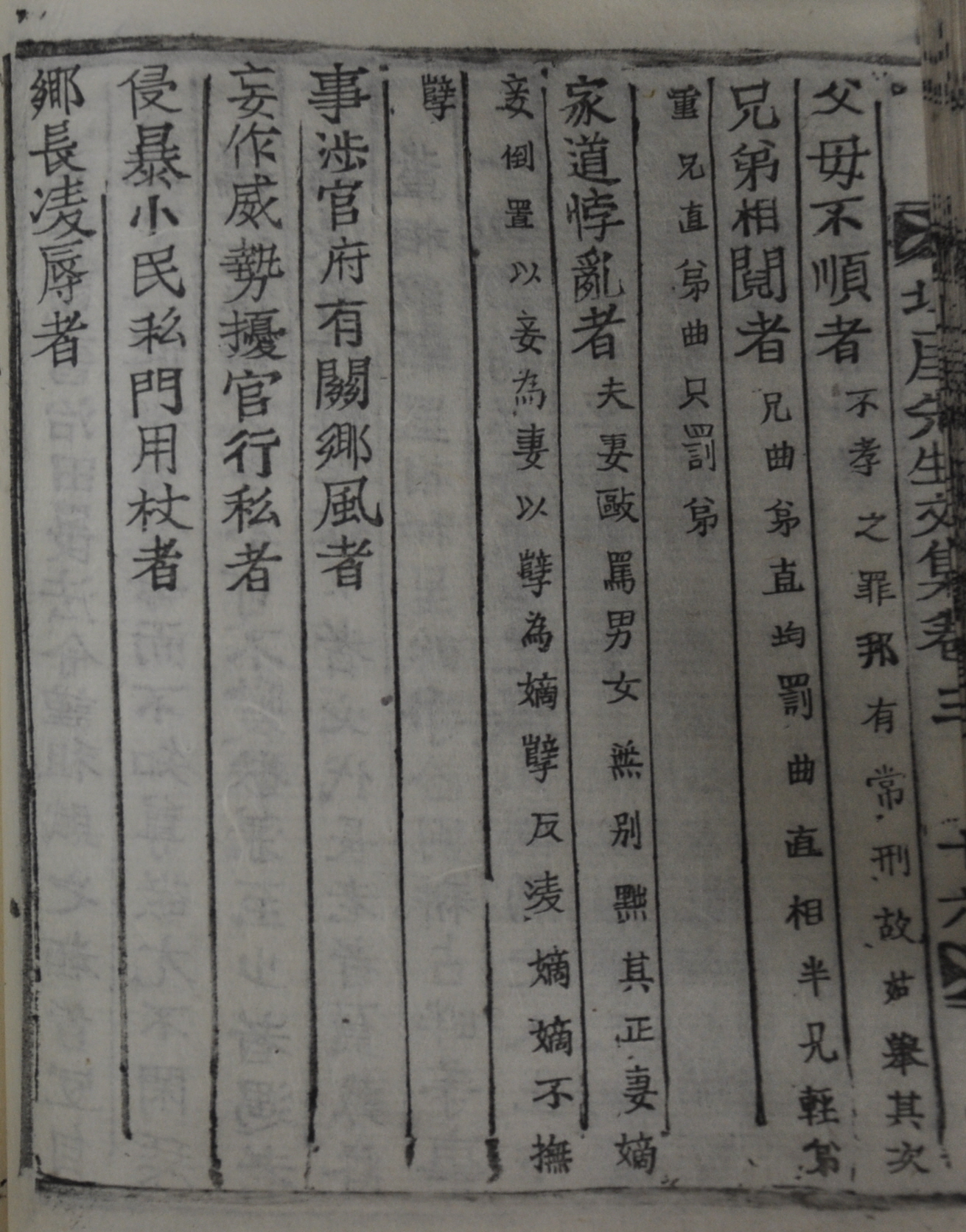

두 번째 過失相規 조항은 퇴계의 「향입약조」에 나오는 규정을 거의 그대로 따르고, 下人約條를 추가한 것이다. 원래 「향입약조」는 한 고을의 유력 사족들 주도로 운영되던 留鄕所 品官들의 자기 규제 조항인데, 임진왜란 직후라는 시대적 상황과 사족의 향촌지배질서 강화를 위한 목적으로 下人까지 통제하는 下人約條를 추가 제정했던 것이다. 「향입약조」와 마찬기로 적용되는 과실에 따라 極罰, 中罰, 下罰로 나누었다.

극벌은 부모에게 불순한 자를 비롯해 8개조가 해당된다. 그 경중에 따라 다시 上中下로 나누는데 上罰에 해당되는 자는 관청에 보고하여 죄를 다스리고 교류하지 않는다. 중벌은 향약에서 削籍하고 향리에서 나이에 따른 대우를 하지 않으며, 하벌은 損徒하고 公會에서 함께 하지 않는다고 하였다. 중벌은 친척끼리 화목하지 않는 자를 비롯해 18개조가 해당된다. 이중 16개조는 퇴계의 것을 그대로 따른 것이며, 官役에 불복하는 자와 租賦를 성실히 내지 않고 徭役을 회피하려는 자에 대한 처벌은 김기가 추가한 것이다. 역시 경중에 따라 상중하로 나누어 관청에 알리거나 施罰하는 조항이 있다. 하벌도 퇴계의 것과 마찬가지로 9개조이며, 경중에 따라 面責 施罰한다고 규정하였다. 마지막 4개조인 元惡鄕吏, 민간에 폐단을 일으키는 아전, 공물을 넘치게 징수하는 자, 庶人으로 사족을 능멸하는 자에 대한 규정도 퇴계가 제정한 것을 그대로 따른 것인데 제 규약을 통해 사족 중심의 향촌질서를 확고히 하려는 의지가 반영된 것이다.

下人約條는 이전에 없던 것을 김기가 時宜에 따라 새롭게 보완한 조항들이다. 하인에 해당되는 규정으로 「향입약조」와 마찬가지로 죄질에 따라 극벌, 중벌, 하벌로 이루어져 있다. 극벌은 8개조로 인륜과 관련된 것이 주를 이루나 일부러 불을 지르는 행위가 포함되어 있으며, 신분질서와 관련하여 양반을 능욕하는 자도 포함시키고 있다. 그리고 경중에 따라 上中下로 나누어 처벌하는데 상벌의 경우 관청에 알려 처벌하고 교류하지 않는다고 하였다. 중벌은 5개조로 분수에 맞지 않는 의복을 입거나 행동을 하는 경우, 본업인 농사일에 충실하지 않는 자들이 해당된다. 하인으로서 신분 질서에 어긋나는 행위를 할 경우 규제한다는 것이다. 하벌은 4개조로 향약 내의 활동이 불성실하거나 행실이 좋지 않은 자가 해당된다. 중벌과 하벌 역시 경중에 따라 상중하로 나누어 처벌한다고 하였다.

이상의 조항에 대해서는 동약의 사람들이 각기 스스로 성찰하고 서로 경계할 것을 당부해 놓았다. 그리고 그 허물이 크지 않으면 조용히 타이르고, 크면 여럿이 규제한다고 하였다. 만약 허물을 고치지 않으면 모이는 날에 約正이 의리로써 誨諭하는데 그래도 불복한다면 都約正에게 알리고, 도약정은 관청에 이를 알려 처벌한다고 말미에 규정해 놓았다.

세 번째 禮俗相交는 3개조로 이루어져 있다. 1조는 향촌에서 나이의 차이에 따라 예를 갖추어 대우하는 범위를 설정하였으며, 下馬하는 예를 규정하였다. 2조는 모임 때 자리하는 서열을 규정한 것이다. 일반적으로 나이에 따라 자리하지만 士類가 아닌 자들과 할 때는 적용되지 않는다고 하였다. 벼슬이 있는 異爵者의 경우나 혼례가 있는 집의 사람 등도 예외로 규정해 놓았다. 3조는 관례, 출산, 과거합격, 승진 등의 賀禮가 있을 경우 부조하는 조항이다. 일반적으로 각기 白米 5升, 鷄雉 중 1首를 부조한다고 하였으나, 하인에게는 동일하게 적용하지 않았다.

네 번째 患難相恤은 2개조로 상호부조 조항이다. 그 중 1조는 喪葬禮 때의 부조 내용이다. 約中에 士族이나 小民의 喪事가 있으면 上下人이 함께 조문한다는 규정은 같으나 부조의 내용은 차별을 두었다. 임원의 경우 사족은 護喪有司 1員과 下有司 2員을 두나, 소민의 상사 때에는 하유사 2원만 둔다고 하였다. 노동력 부조인 役夫의 경우도 신분에 따라 차이를 두었다. 사족의 상사 때 約中 사족은 壯奴 2명을 부조하였고 소민은 役夫 1명을 내며 1일 동안 부역한다고 하였다. 반면 소민의 상사 때에는 사족만 각기 장노 1명을 부조한다고 규정해 놓았다. 穀物은 사족과 소민의 상사 구별 없이 米 8두 혹은 6두, 太 5두, 空石 15葉을 내는데, 10월 중에 米太 2~5升과 空石 2葉을 수합해 놓는다고 하였다.

1조 뒤에는 退溪가 제정하였던 동약의 부조액을 부기하였다. 이 조항은 일찍이 퇴계가 자신의 고향 마을인 溫溪洞에서 실시하기 위해 제정하였던 溫溪洞規 중 일부로, 이 역시 「향입약조」와 더불어 퇴계 문인들에 의해 영남 지역 향약에 큰 영향을 끼친 것이다. 퇴계는 米太 각 5升, 常紙 1卷, 空石 4葉, 役奴 2명 등의 부조량을 정했으나, 하층민이 함께 참여하는 동약에서 하인들에게 거두어들이게는 부담스러운 양이라 하였다. 그렇기 때문에 하인들과 동약을 시행하기 위해서는 어느 정도의 운영상 융통이 필요하다고 한 것이다. 이상 부조의 양과 혜택 모두 상대적으로 사족에게 유리한 편이다. 그럼에도 사족은 하층민에 대한 혜택을 규정함으로써, 사족의 실질적인 사회,경제적 기반이 되는 같은 동리 하층민의 생활 안정을 도모하였던 것이다.

患難相恤의 2조는 각종 凶事가 있을 때의 부조 원칙이다. 화재가 있을 경우 上下人이 모두 위로를 하며 空石, 蓋草, 長木을 내어 함께 힘을 합쳐 집을 새로 짓는다고 하였다. 그 외에도 盜賊을 당했을 경우, 질병과 전염병이 있을 경우, 鰥寡孤獨의 어려운 처지, 가난하여 혼기를 놓쳐버린 처녀와 글을 배울 기회를 얻지 못한 孤兒에 대한 동약 내의 相恤 원칙을 나열해 놓았다.

향약의 4대강목을 바탕으로 이루어진 조항 뒤에는 11개조의 동약 운영 규정을 수록하였다. 1조는 향약의 구성을 규정하였는데 대략은 다음과 같다. 먼저 향약의 설립 목적이 교화에 있음을 전제한 후, 고을의 齒德者 1인을 都約正으로 삼고 德行者 2인을 副約正으로 삼는데, 부약정 중 1인은 고을의 座首가 例兼한다고 했다. 有司가 1員이고, 直月은 學行者 중 1員을 뽑으며, 各面에서는 朝官과 儒品에 관계없이 약정 1인을 택한다고 하였다. 하인 가운데서도 임원이 임명되었다. 各面 하인 중에 성실한 자를 택해 鄕約所 里正으로 삼고, 10家마다 行首를 선출한다고 규정한 것이다.

2조는 임원의 교체 관련 조항이다. 도약정이 병 등으로 교체할 일이 있으면 좌수가 향약소에서 圈點한 후에 三望을 갖추어 관청에 보고하되, 位品이 높은 자이면 三望 없이 관청에 추천한다고 했다. 부약정 이하는 교체사유를 우선 향약소에 보고하고, 도약정이 月朔會 때 논의를 거쳐 후임을 결정한 뒤 관청에 보고한다고 규정하였다. 各面의 行首와 임원에 대한 교체는 春秋講信 후에 실시한다고 했다. 그 외 각 임원에게 과실이 있을 때 교체하거나 논박하는 원칙도 규정해 놓았다.

3조는 各面 上有司와 약정의 임무를 명확히 하여 風敎와 관련된 향약의 시행에 차질이 없어야 함을 강조한 조항이다. 지금의 상유사가 과거 향약 조직의 약정과 같은데, 지금 상유사는 각종 복잡한 官令에 얽매여 있다고 했다. 즉 지금 향약을 제정하며 各面에 약정을 새로 두었는데 이들이 지금의 상유사처럼 관청의 여러 公事에 치중하여 본래의 임무인 風敎를 담당하는데 부실할까봐 염려하고 있다. 이에 상유사의 경우 儒品 중에 합당한자를 뽑아 이전의 일을 하되, 새로 뽑는 약정의 경우 風敎의 일에 전념하도록 임무를 확실히 구분해 놓은 것이다.

4조는 약원, 그 중에서도 사족에 대한 자기규제 조항이다. 氣勢를 믿고 제멋대로 民戶를 마음대로 부려 먹거나 수령을 끼고 농락을 하며 자신의 복을 채우는 행위에 대한 규제이다. 이는 小民을 어집럽히는 행위이자 국정에 해를 끼치는 것이니, 이러한 일에 대해서는 約中에서 철저히 논벌하고 용서하지 말 것을 규정하고 있다. 5조에서는 과실이 있을 경우 엄격한 기록과 논벌을 강조하였다. 옛날 향약에서는 선악에 대한 기록이 분명하였으나, 지금은 과실에 대한 기록은커녕 처벌조자 約中에서 하지 않고 있다며 엄정한 논벌을 강조하고 있는 것이다. 6조에서는 구성원이 스스로 반성하고 새롭게 하는 길을 열어 놓되, 追論을 통해 옛적 일을 다시 논하여, 이를 어렵게 하지 말라는 원칙을 규정하였다.

7조는 향약에 하인을 포함시키는 명분을 제시하였다. 하인과 사족은 명분과 貴賤이 동일하지 않으나 사람 본연의 성품은 같으니 당연히 사족은 이들을 선한 길로 이끌어야 한다는 것이다. 즉 규약을 더불어 함께하고 상호부조를 같이 하면 하인들이 觀感되어 선한 길로 이끌 수 있다고 하였다. 8조는 처벌 원칙이다. 무거운 죄는 관청에 보고하여 처벌하되 가벼운 죄는 約中에서 笞 20대를 한도로 처벌하며, 笞 30대 이상은 관의 허가를 받고 실시한다고 규정하였다.

9조는 매월의 향약 모임과 관련된 규정으로 各面의 것과 고을 단위의 것을 구분해 놓았다. 各面에서는 약정 주도로 매월 2일 讀約을 실시하는데 士類는 少長이 모두 모이나 하인은 行首와 老夫로 참여자 제한하였다. 고을에서는 도약정 주도 하에 各面의 약정이 鄕射堂이나 鄕校에 모여서 실시하되 善惡에 대한 상벌은 朱子鄕約을 모방한다고 했다. 더불어 이 자리에서 술과 음식을 나누며 강론도 할 수 있으나, 괴이하거나 부정한 이야기, 조정과 州縣의 政事 등은 이야기 하지 말라고 하였다. 과오의 糾檢과 각종 문서 담당은 직월이 맡는 것으로 규정해 놓았다. 만약 불참하는 약정이 있을 경우 관청에 이를 보고하고 笞奴의 처벌을 내린다고 하였다.

10조는 春秋講信禮 규정이다. 이 모임에는 上下人이 모두 참석하는데 신분에 따라 儒品이 1廳, 庶孼이 1廳, 鄕吏가 1廳, 下人이 별도의 1廳에 자리하되 하인의 경우 남녀가 모두 참석한다고 규정해 놓았다. 이어 讀約과 의문 나는 사항에 대한 강론이 있으며, 鄕飮酒禮를 행한 후 마친다고 하였다. 마지막 11조는 약조를 잘 지키는 자에 대한 장려와 그렇지 않은 자에 대한 징계 원칙을 규정한 것이다.

자료의 마지막에는 본 향약의 유래와 제 규정의 전거가 언급되어 있다. 즉 향약은 北宋의 呂氏兄弟에 의해 시작되었으며, 南宋의 朱子가 이를 增損했다고 한다. 우리나라에서는 中宗 연간 己卯名賢에 의해 諺解가 이루어졌으며, 퇴계가 이를 절충하여 실시했다고 유래를 밝히고 있다. 그러나 지금의 상황은 예전과 같이 않기에 부득이 가감을 하여 새롭게 향약을 제정하였는데, 4대강령은 여씨형제의 것을 모방하되, 罰條는 퇴계의 그것, 즉 「鄕立約條」를 그대로 전용했다고 한다. 月朔의 모임은 주자의 月朝會規를 참작하였고, 기타 부조와 講信과 관련된 조항은 나라의 國俗을 따른 것이라 하였다.

[자료적 가치]

조선시대 영남 지역 향약의 전형이 되는 향약 규정이다. 우리나라의 향약은 16세기 이래 사림 세력들에 의해 향촌사회에 보급되었는데, 영남 지역에서는 퇴계가 고향 마을인 예안현에서 실시하기 위해 제정하였던 「鄕立約條」가 대표적인 것으로 알려져 있다. 퇴계의 향약은 그의 문인들에 의해 영남 각 고을로 보급되었으며 사정에 따라 가감되기도 하였다. 퇴계의 문인인 김기의 향약은 그 중에서도 대표적인 향약이다. 임진왜란 직후 김기는 향촌사회를 복구하는 과정에서 종전에 시행되었던 향약과 당시 시대적 상황을 참작하여 본 향약을 제정하였는데, 이 향약은 뒤 이어 영남 지역에서 실시되었던 많은 향약의 전형이 되었다. 영남 지역의 많은 학자들이 향약을 시행하며 여씨형제, 주자, 그리고 퇴계의 전통을 계승했다고 명기하고 있으나 실상 이 향약의 형태를 따른 것이라 볼 수 있다.

김기 향약의 기본 구성은 여씨형제가 제정했던 4대강령을 기본 규범으로 하되 벌조라 할 수 있는 過失相規 조항은 퇴계의 「향입약조」를 전용하고 있다. 아울러 상호부조 조항은 퇴계가 고향 마을인 온계동에서 실시하기 위해 제정하였던 온계동규를 기본으로 하되 민간의 풍속을 적절히 조합한 것이 특징이다. 한편, 김기의 향약에는 이전과는 다르게 下人, 즉 사족이 아닌 부류인 庶孼, 鄕吏, 常民, 賤民도 포함하고 있다. 이는 사족 주도 향약의 발전적인 양상으로 향약을 통해 동리의 하층민들까지 사족이 직간접적으로 통제하겠다는 의도가 반영된 것이다. 하층민을 향약에 포함시켜 사족 주도의 향촌지배질서를 구현하려는 모습은 17세기 전반기 향약의 대표적인 형태로 볼 수 있다.