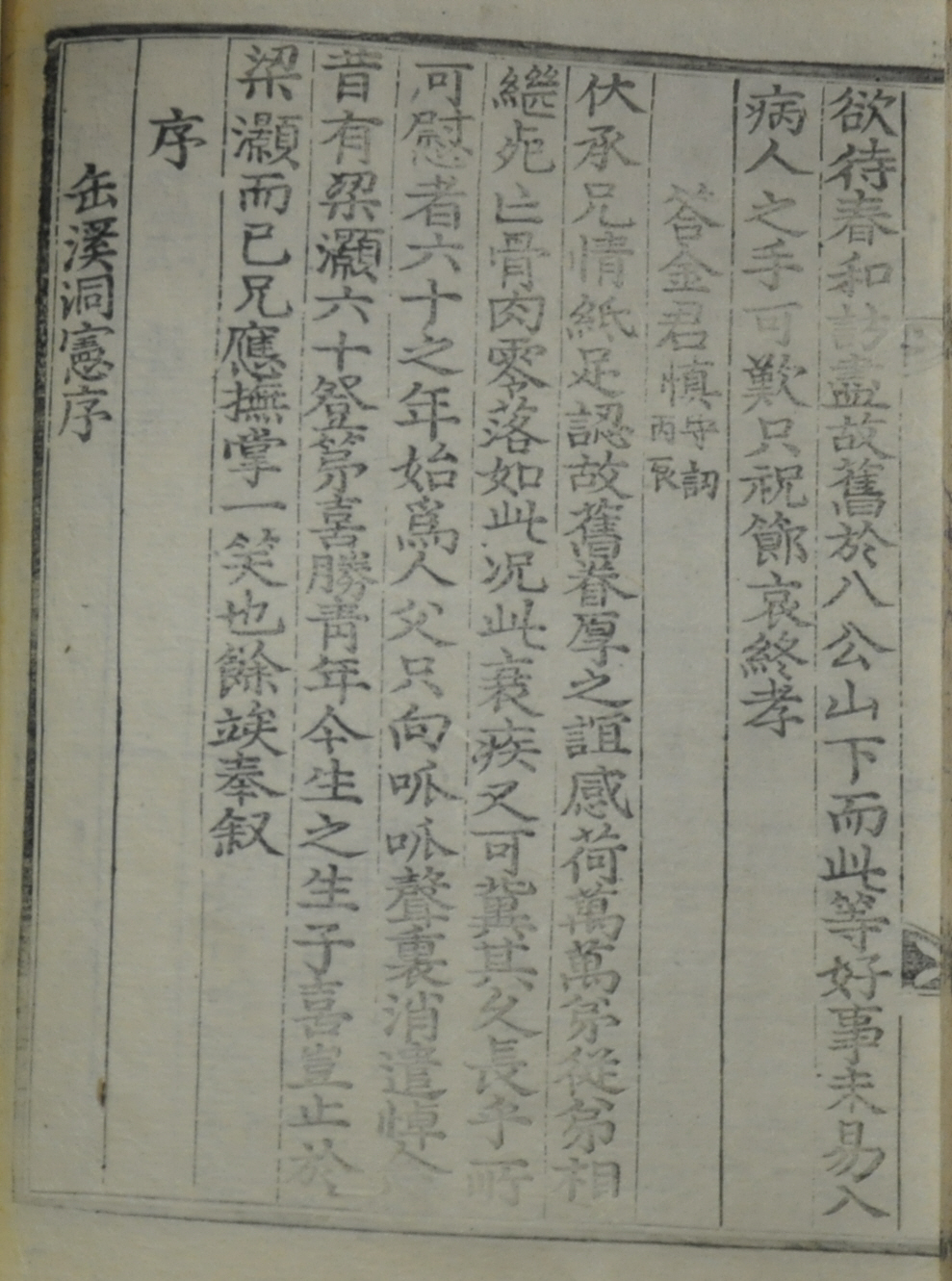

1600년 慶尙道義興縣缶溪洞 일대에서 제정되었던 洞憲의 序文으로, 임진왜란의 여파로 이곳에 기거하고 있던 孫起陽이 작성

[내용 및 특징]

慶尙道義興縣缶溪洞에서 1600년 여름에 洞憲이 제정되었는데 이때 작성된 서문이다. 洞憲은 洞里 단위로 실시되었던 향약의 규약으로 일반적으로 洞約의 별칭으로 이해되고 있다. 동약의 제정을 주도하고 서문을 작성한 인물은 慶尙道密陽府 출신의 유학자 孫起陽이다. 그의 年譜에 따르면 1599년 양친을 봉양하기 위해 의흥현의 부계동으로 이거했다고 나타나 있어 이때부터, 수년 간 부계동에 은거한 듯하다. 그리고 그 이듬해 동리의 父老들과 더불어 藍田約條에 의거하여 동헌을 제정하고 서문을 작성하였다고 나타나 있다.

동헌의 서문은 크게 네 부분으로 이루어져 있는데 동헌이 제정된 연유와 부계동 민들의 순박한 모습, 동헌 실시의 의의 등을 언급하였다. 서문에서는 가장 먼저 부계동이 비록 시골의 한 곳에 치우쳐 있으나 世族이 살고 있으며, 풍속이 순박하고 교화가 이루어졌던 곳임을 강조하고 있다. 그러나 전란을 거치는 동안 洞規가 없어지게 되었음을 한탄하였는데, 당시 향촌사회에 한창 보급되고 있던 향약은 임진왜란을 거치는 동안 부계동처럼 중단되는 경우가 많았다. 이에 손기양은 『中庸』의 "其人存則其政擧(그러한 사람이 있으면 그러한 정치가 있다)"라는 구절을 빌어 비록 전란으로 이전 동규가 중단되었으나, 이를 핑계로 어려워 할 것이 아니라 講信修睦하는 義를 다시 구해야 되는 당위성을 언급하고 있다. 전란이 끝난 후 종전에 향약이 시행되고 있던 고을과 동리에서는 향촌사회의 전후복구와 맞물려 향약을 重修함으로써, 전란으로 어수선해진 재지사족 중심의 향촌지배질서를 복구하려 했는데 부계동에서도 그런 시도가 이루어졌던 것이다.

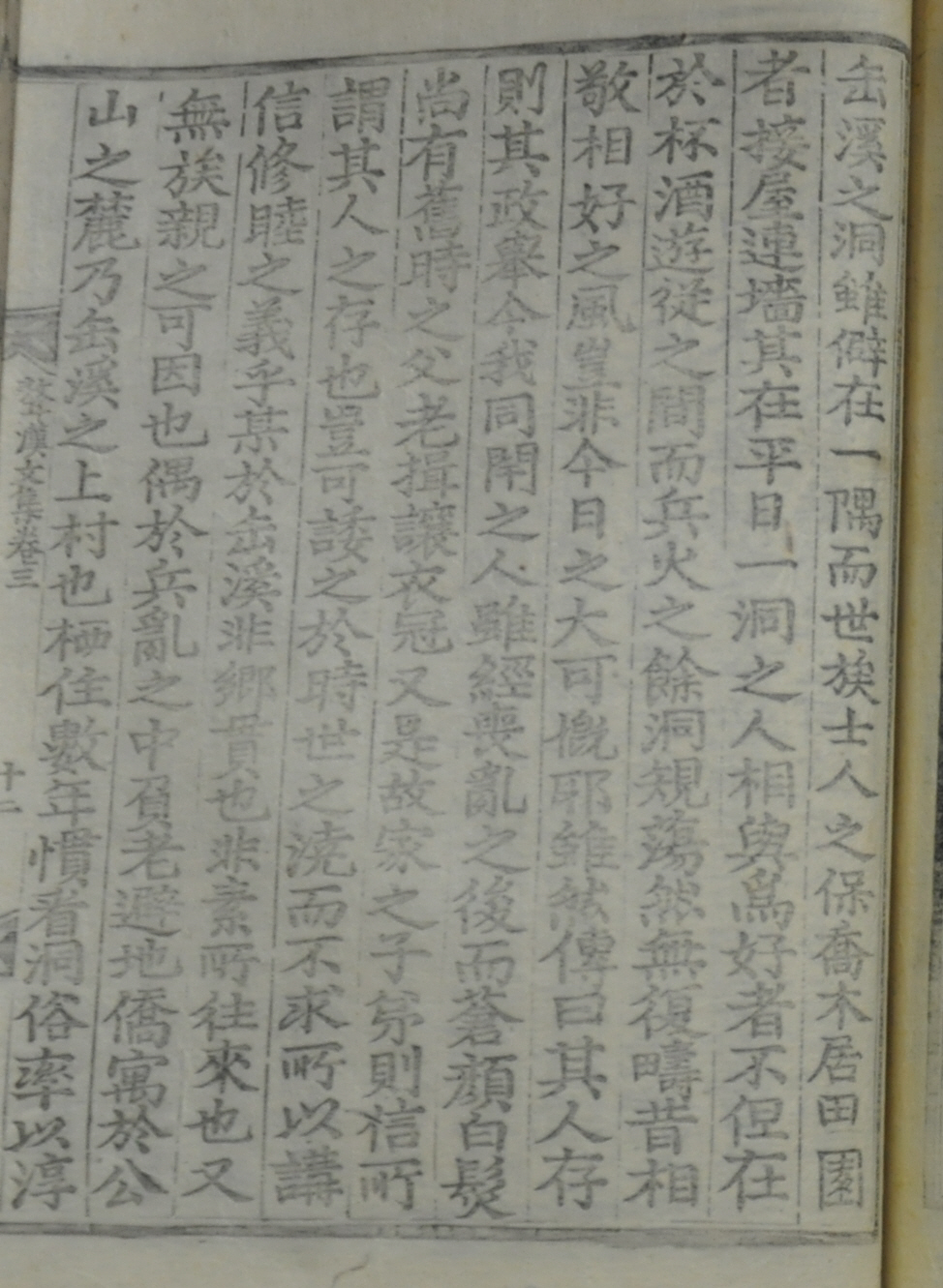

서문 두 번째 부분에서는 손기양이 부계동에 은거한 까닭을 언급하였다. 연보에서처럼 부계동은 貫鄕도 아니고, 평소 왕래하던 곳도 아니며, 族親의 인연도 없으나 병란으로 老親을 모시고 公山 기슭에 있는 이곳 부계동에 오게 되었다고 한다. 그러면서 이곳의 풍속이 순박하여 擇里가 다행이었다고 말하며 동리의 순박함을 한 번 더 강조하였다.

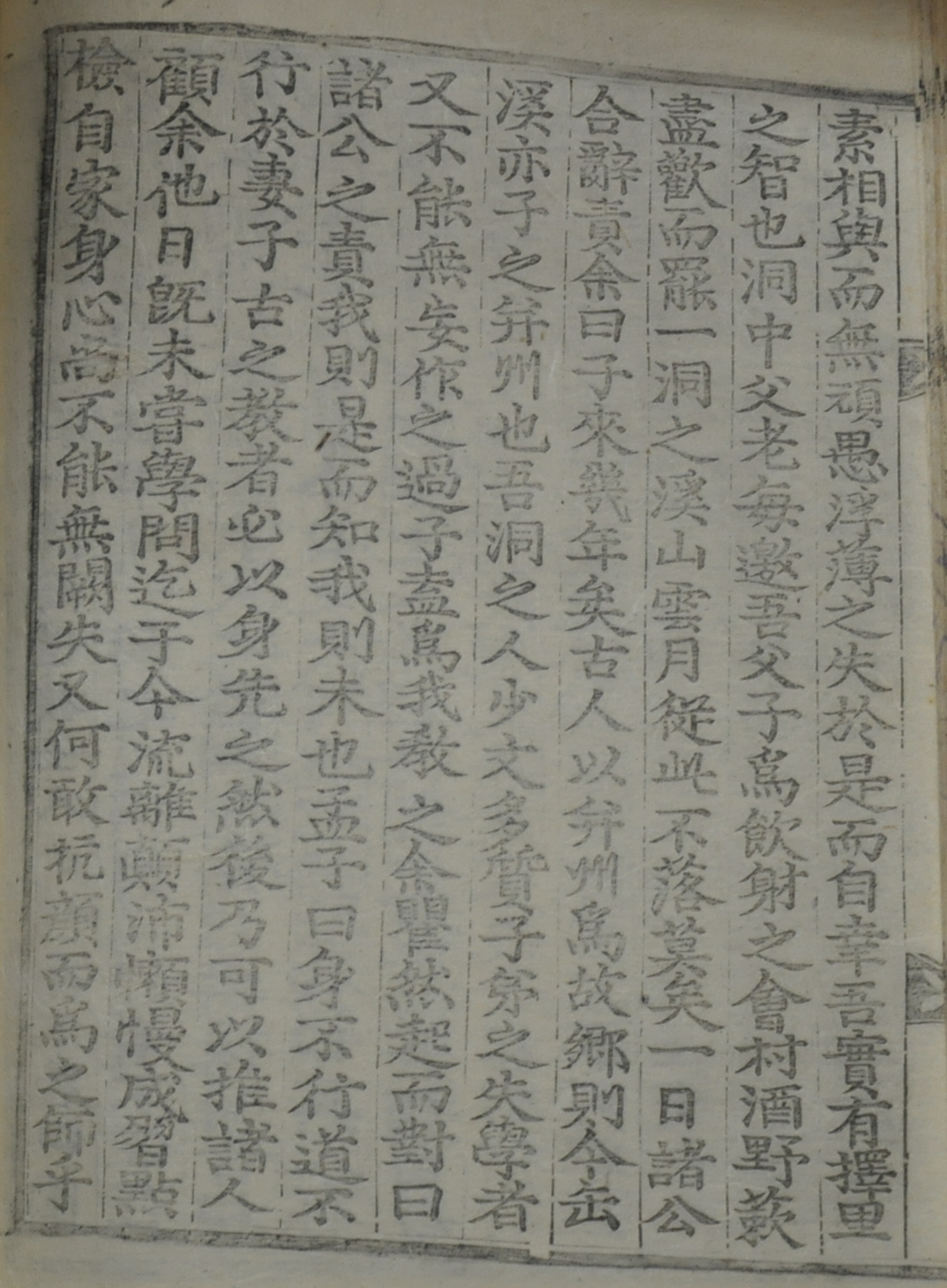

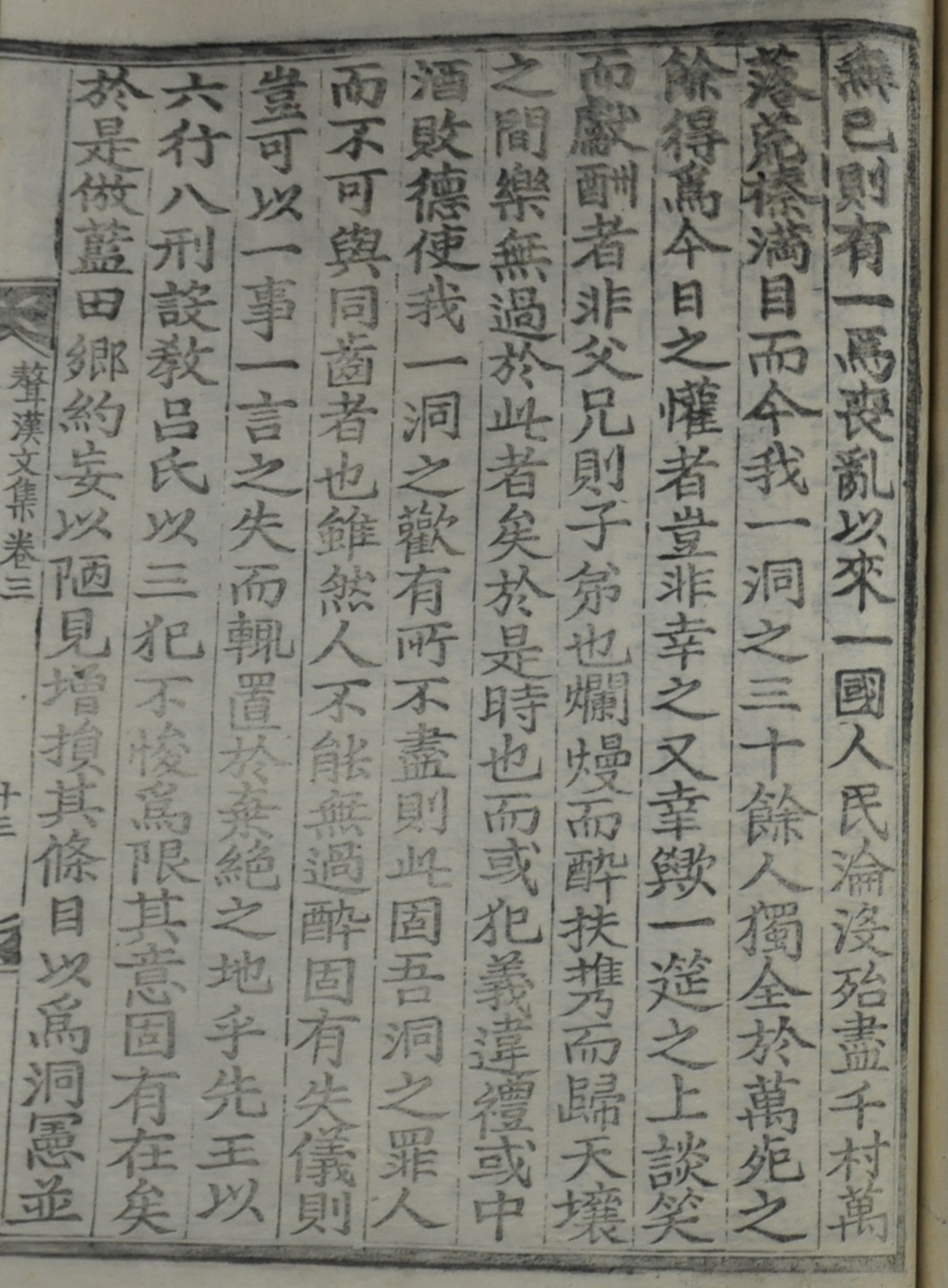

세 번째 부분에서는 본인이 동헌을 제정하고 서문을 작성하게 되는 연유와 과정이 나타나 있다. 이에 따르면 손기양은 부친과 함께 부계동의 父老들과 飮射의 모임을 가지며, 풍류를 즐기기도 했었다고 한다. 그러던 어느 날 여러 인사들이 함께 자신에게 責하면서 가르침을 얻고자 하였다. 손기양이 오랫동안 부계동에 머물렀으니, 이제 고향이라 생각하고 이곳에서의 가르침을 청한 것이다. 이에 손기양은 孟子가 말한 "身不行道 不行於妻子(내 자신이 도를 행하지 않으면, 처자에게도 행해지지 않는다)"라는 구절을 빌어 난색을 표명하였다. 그동안 자신이 나태해져 감히 남을 가르칠 처지가 아니라며 겸손함을 보여준 것이다. 그래서 향약을 시행하여 자신의 부족함으로 할 수 없는 가르침을 대신하고자 하였다. 전란이 거치는 동안 다른 고을은 많이 顚沛해졌으나, 부계동은 화를 피해 지금의 기쁨을 누리고 있으니 정말 다행이지만, 같이 어울리는 동안 혹 義와 禮에 어긋난 행동을 할 수 있고, 혹 술을 마시고 행패를 부릴 수가 있으니 이는 반드시 바로 잡기 위해 향약을 실시해야 된다는 것이다. 그러면서 옛적 先王이 실시한 六行과 八刑, 呂氏鄕約은 바로 여기에 그 뜻이 있다고 하였다.

서문 마지막 부분에서는 이런 과정을 거쳐 呂氏藍田鄕約을 모방하고, 그 조목을 增損하여 洞憲을 만들게 되었다며 글을 마무리 짓고 있다. 서문은 洞憲의 卷首에 수록한다고 하였는데, 서문을 제외한 다른 기록이 남아 있지 않아 동헌의 구체적인 성격과 실시 양상에 대해서는 명확히 알 수가 없다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후 洞里 단위의 향약이 시행되는 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중엽 이후 사림의 득세와 맞물려 성리학적 실천 규범인 향약이 전국적으로 확산되어 갔다. 재지사족들은 자신들이 거주하는 고을이나 동리에 향약을 시행함으로써, 그들 중심의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했던 것이다. 특히 실질적인 생활 반경인 거주지를 중심으로 한 동리에서의 향약 시행을 적극적으로 추진하였다. 이러한 향약은 임진왜란으로 인한 향촌사회의 피폐로 중단되는 경우가 많았는데, 부계동의 향약도 이때 중단되었다. 이에 전란 후 재지사족들은 향촌사회 복구와 맞물려 중단된 향약을 중수함으로써, 종전과 같이 향약을 통한 재지사족 중심의 향촌지배질서 복구를 도모했던 것이며, 부계동에서도 손기양의 주도로 洞憲이 새롭게 정비될 수가 있었던 것이다.

『聱漢集』, 孫起陽,

이광우