17세기 중반 慶尙道義城縣에서 실시하기 위해 제정되었던 鄕規의 題後로 의성현 출신의 유학자 李民寏이 작성

[내용 및 특징]

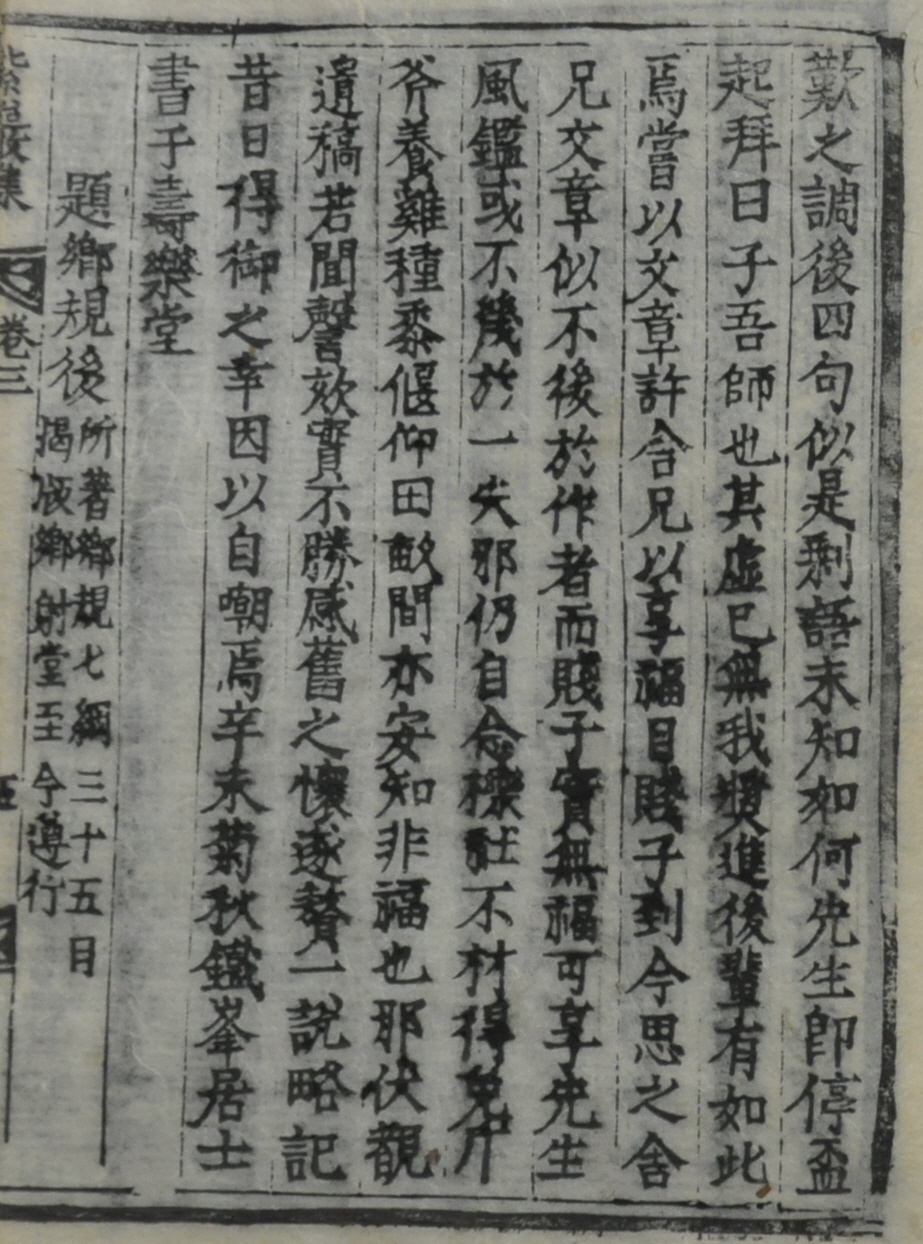

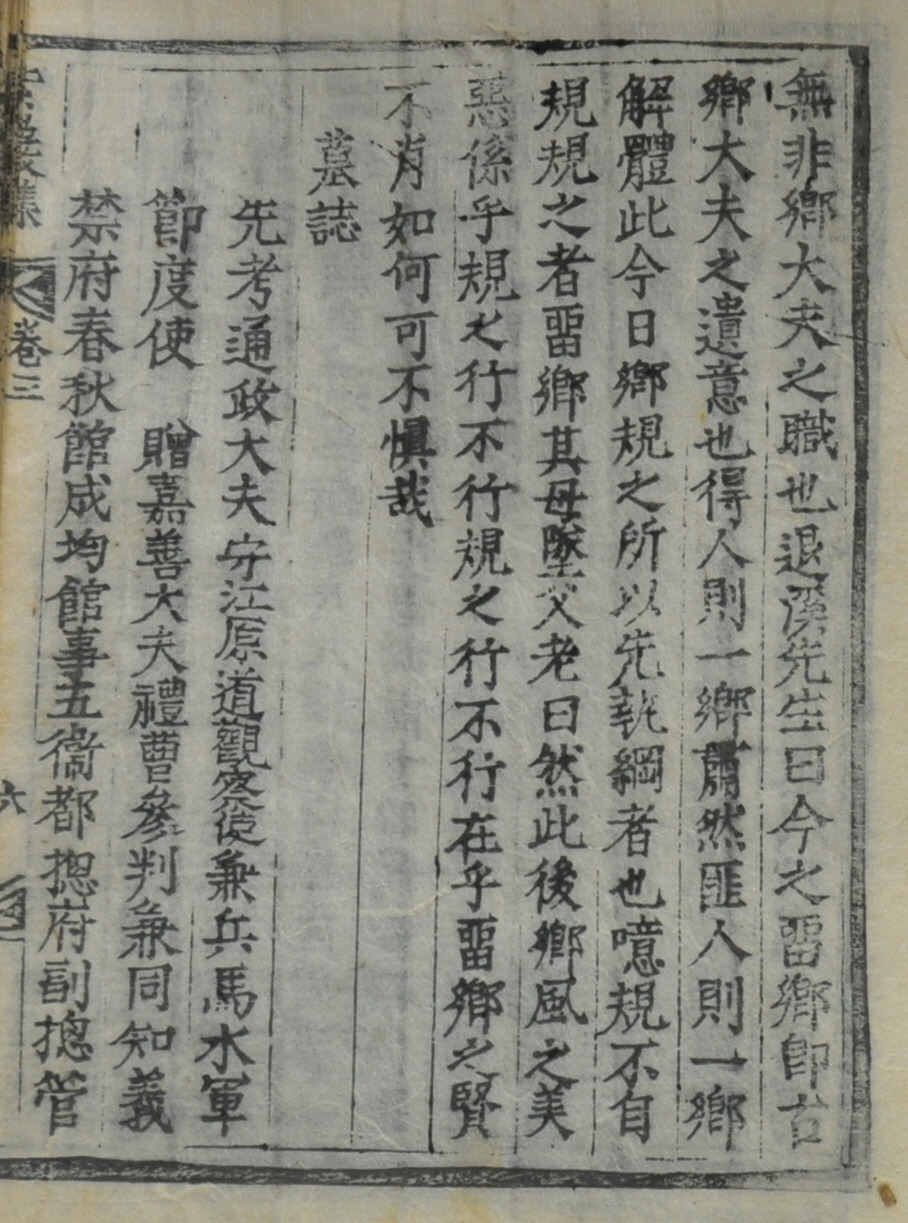

조선시대 慶尙道義城縣의 향촌자치운영기구인 留鄕所에서 제정한 鄕規의 題後이다. 題後를 작성한 인물은 의성현 출신의 유학자 李民寏인데, 향규의 약조도 함께 제정하였다고 한다. 이민환이 題後한 향규의 약조와 제정 시기는 본 자료에서 확인되지 않는다. 다만 義城鄕校에 소장되었었던 「鄕會講信約條」에는 당시의 것으로 추정되는 향규가 수록되어 있는데, 1648년 1월 이민환이 제정한 것으로 기록되어 있다. 상벌 규정 중심으로 나열되어 있는데, 題後에서 말하고 있는 항목의 수와는 맞지 않아 면밀한 검토가 필요하다.

본 題後는 향규를 제정하게 되는 동기와 의의, 유향소의 여러 父老들에게 철저한 준수를 당부하는 내용으로 이루어져 있다. 먼저 우리 의성은 순박한 고을이었으나 근래에 풍속이 어지러워져 여러 鄕父老들이 근심하고 있는 차에 이들이 자신에게 향규 제정을 청탁하게 되었다며, 향규 제정의 동기를 언급하였다. 당시 이민환은 의성현 출신으로 여러 관직을 역임한 지역 대표 인사였기에 이러한 부로들의 청탁이 있었던 것이다. 그리고 처음에 부탁을 고사하였으나, 부득불 향규를 제정하게 되었다고 한다.

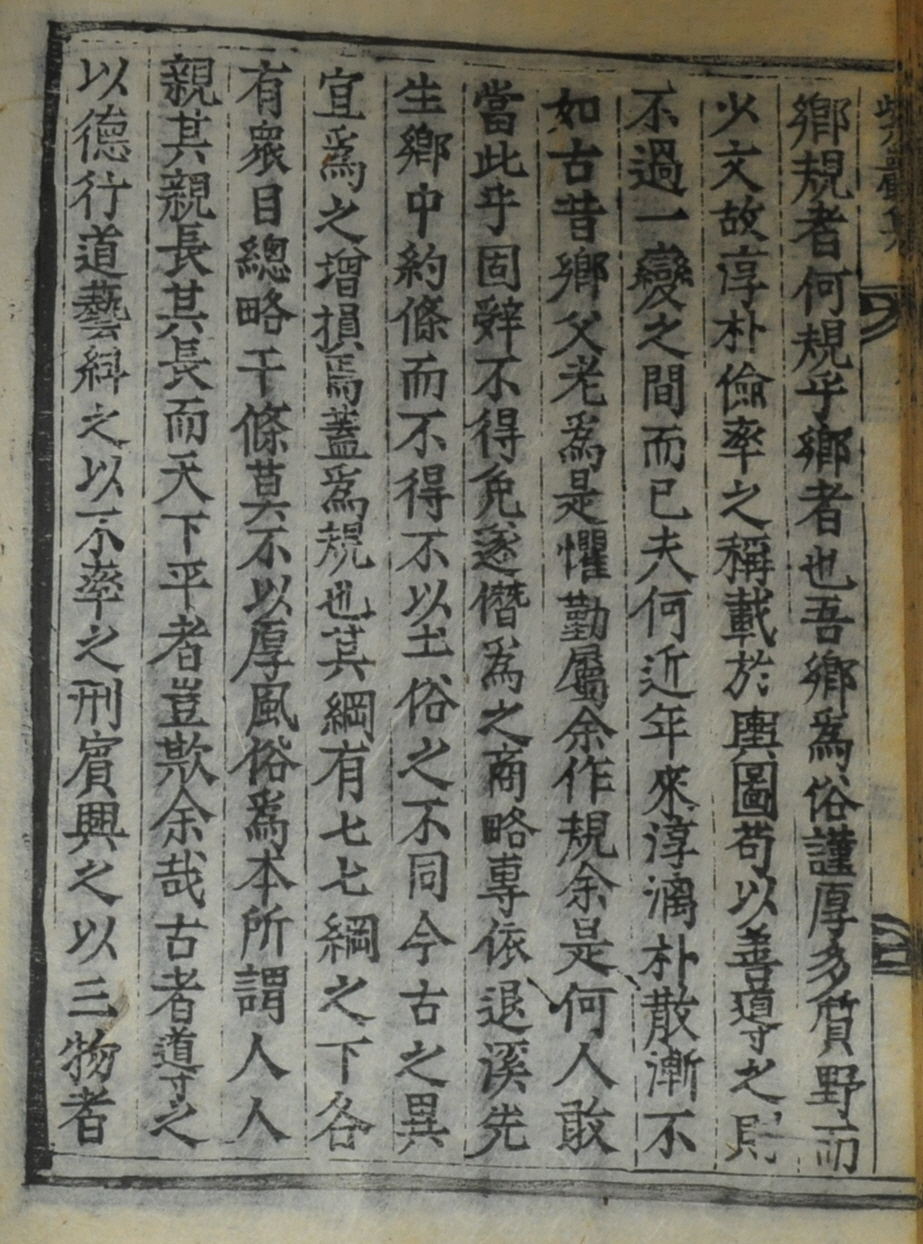

이민환은 향규의 내용과 명분을 퇴계의 鄕中約條에 의거한다고 하였다. 이는 1556년 退溪가 고향인 慶尙道禮安縣에서 실시하기 위해 제정한 鄕立約條를 뜻한다. 이에 이민환은 퇴계의 향입약조를 계승하되 당시 時宜에 맞추어 7개의 綱과 여러 目으로 제정하였다고 한다. 그리고 이를 통해 풍속을 두텁게 하는 근본인 "人人親其親 長其長而 天下平(사람마다 자기 부모를 부모로 섬기며, 자기 어른을 어른으로 모시면 천하가 태평하다)"이란 것을 이룰 수 있을 것이라 하였다. 한편 제목의 세주에는 이때 제정된 7강 35목을 鄕射堂에 揭板한 후 준수하고 있다고 기재되어 있다.

題後 중반부에서는 향규 시행의 의의와 방향을 설명하고 있다. 특히 退溪의 문집인 『退溪集』 수록 「鄕立約條序」에 나오는 "지금의 유향소는 바로 옛날 향대부의 遺意이다. 알맞은 사람을 얻으면 한 고을이 화평해지고, 알맞은 사람이 아니면 한 고을이 해체가 된다."라는 구절을 그대로 인용하였다. 『周禮』에 나오는 향대부의 제도를 지금의 향촌자치기구인 유향소가 계승하였으며, 향촌 교화를 위해서는 무엇보다 과거 향대부와 같이 적당한 인물을 선출해야 됨을 강조한 구절이다. 그러면서 의성현에서도 올바른 향규 시행을 위해서는 적당한 인물의 선출이 중요하며, 향규의 준수로 향후 유향소의 권위를 실추시키지 말 것을 당부하였다.

[자료적 가치]

16세기 중엽 이래 향촌사회를 주도하기 시작한 재지사족들은 각기 鄕約 시행을 주도하며, 그들 중심의 향촌지배질서에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했다. 특히 영남 지역에서는 1556년 退溪가 향약 규정을 제정하였고, 그의 학통을 계승한 제자들에 의해 각 고을로 확산 실시되었다. 경상도의성현에서도 일찍이 퇴계의 향약을 참고하여 향약이 제정되었는데, 본 자료는 그 중에서도 17세기 중반 퇴계의 학통을 계승한 지역 출신의 유학자 이민환에 의해 제정된 것으로 영남 지역 퇴계학파의 향약 시행 추이를 확인된다.

『退溪集』, 李滉,

『紫巖集』, 李民寏,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『義城郡誌』, 義城郡, 義城郡誌 編纂委員會, 1998

이광우