19세기 후반 慶尙道慈仁縣의 六洞에서 실시하기 위해 제정되었던 향약의 序文으로 河陽縣 출신의 유학자 池德鵬이 작성

[내용 및 특징]

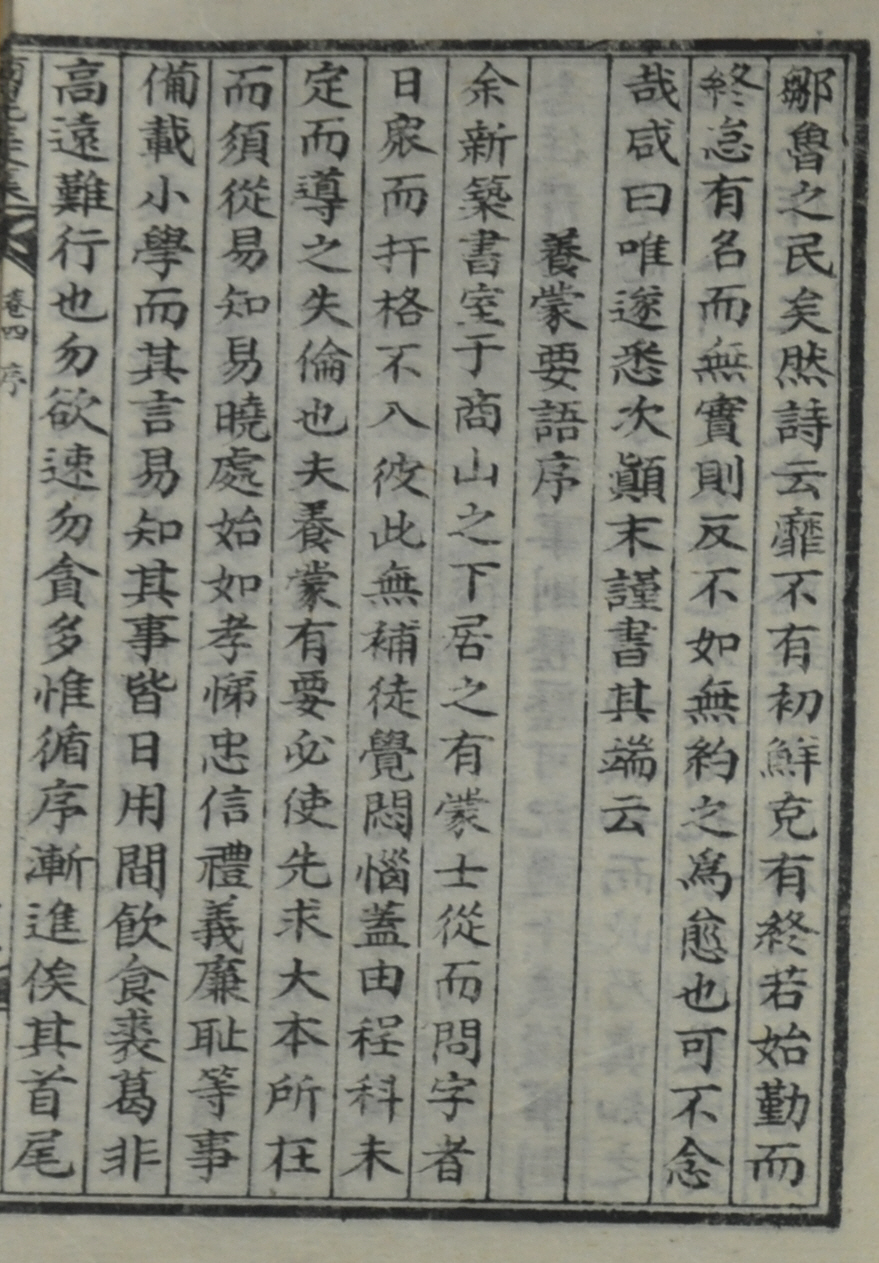

19세기 후반 지금의 慶尙北道慶山市龍城面龍川里六洞에서 실시되었던 향약의 서문이다. 육동은 조선시대까지 慶尙道慈仁縣에 소재했던 마을이었다. 서문을 작성한 인물은 인근 河陽縣槐田里(現 대구광역시동구괴전동) 출신의 유학자 池德鵬이다. 지덕붕이 이곳의 향약 서문을 작성하게 된 인연은 그가 만년에 육동에 은거했기 때문이다. 그의 문집인 『商山集』에는 64세가 되던 1867년 육동에 觀遊亭을 짓고 학문을 연마했다는 기록이 있는 것으로 보아, 그 이후에 향약이 제정된 듯하다.

서문에는 향약의 실시 의의와 시행 경위, 그리고 기본적인 운영방안과 구성원들에 대한 당부를 언급하고 있다. 먼저 『周禮』에 나오는 大司徒의 관직과 三物, 八刑의 규범을 예로 들며 향촌자치 규약의 오랜 유래를 설명하였다. 이러한 전통을 계승하여 육동에서도 향촌 자치 규약인 향약을 제정하게 되었는데, 이에 앞서 육동에서는 마을의 老少가 의논하여 喪葬禮가 있을 때마다 서로 도와주는 의도로 각기 약간의 곡식을 내어 공동자금을 마련하는 契가 조직되어 있었다고 한다. 이에 육동에 은거한 지덕붕이 3월에 열린 계의 모임에서 그 규약을 확장하여 향약을 실시하기를 건의하게 되었고, 모두의 동의를 얻게 되었다.

상장례가 있을 때 공동자금 마련을 위해 조직되었던 육동의 계 조직이 지덕붕의 건의로 향약 조직으로 변모한 것이다. 이에 『주례』의 司徒를 전범으로 하고, 藍田呂氏鄕約의 4대 절목인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤을 규범으로 삼았으며, 향약의 우두머리인 約正과 실무자인 直月을 두게 되었다고 한다. 이어 구성원 모두가 향약의 제 규정을 성실히 준수할 것을 당부하며 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

경상도자인현의 육동에서는 喪葬禮 때 공동으로 사용될 자금을 마련하기 위한 契 조직이 운영되고 있었다. 이러한 계 조직이 19세기 후반 인근 고을의 유학자 池德鵬에 의해 향약의 규정을 적용하여 새롭게 제정되었다. 지덕붕이 거주하기 이전 육동이라는 동리의 존재양상은 명확하지 않으나, 유교 의례의 수용을 통해 상부상조를 위해 결성되었던 계 조직이 향약으로 변모되어가는 양상의 일면모를 살펴 볼 수가 있다.

『商山先生文集』, 池德鵬,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『경산문화연구』4, 권영철, 경산대학교 경산문화연구소, 2000

이광우