임진왜란 직후 慶尙道禮安縣浮浦洞에서 실시하기 위해 제정된 洞約의 小識와 約條로 부포동 출신의 유학자 琴蘭秀가 작성

[내용 및 특징]

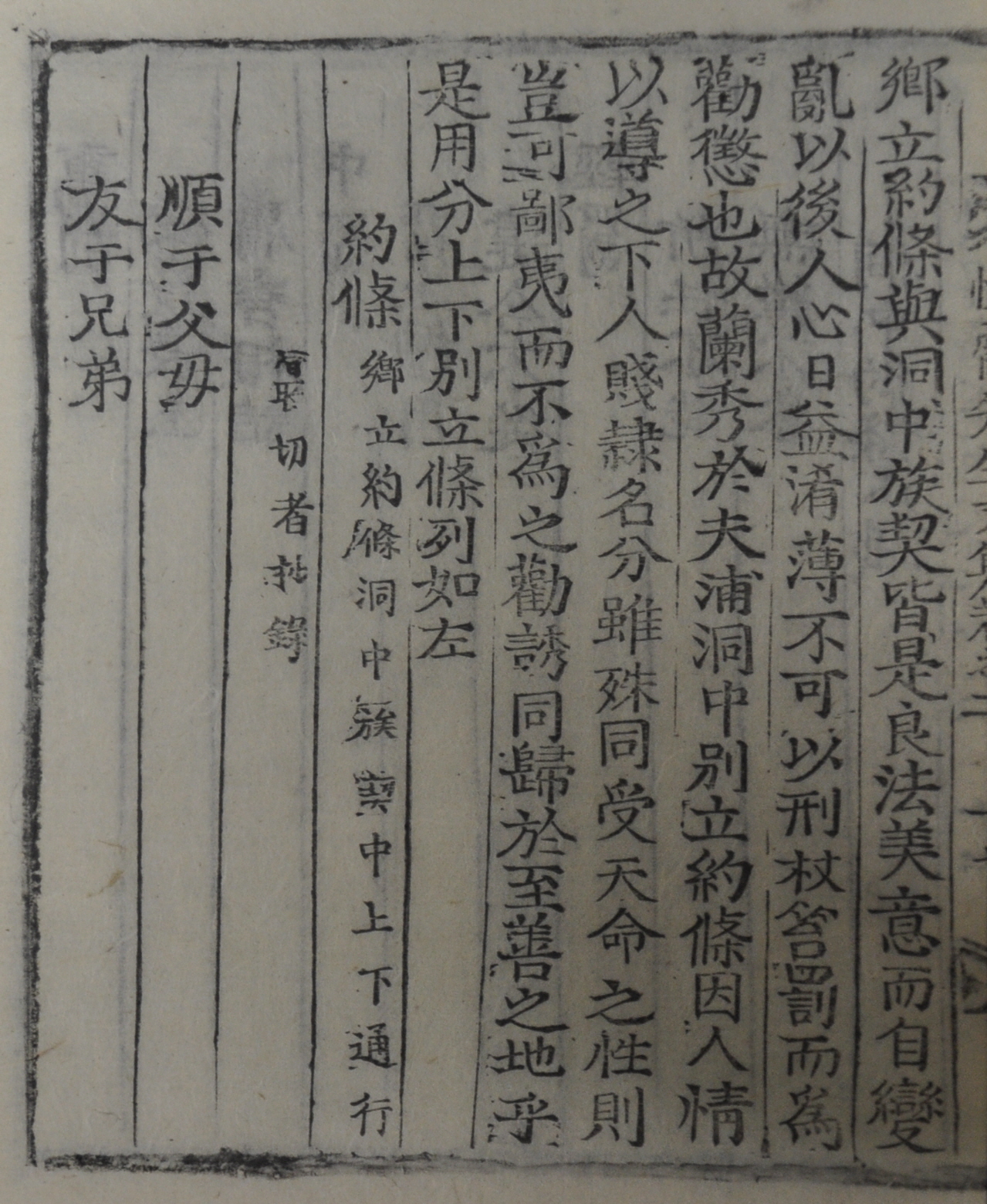

임진왜란 직후 제정된 洞約의 小識와 제 규정이다. 이 동약은 조선중기 慶尙道禮安縣浮浦洞 일대에서 시행되었던 것으로, 부포동 출신의 유학자 琴蘭秀가 小識를 작성하고 제 규정인 約條 제정을 주도하였다. 부포동은 지금의 경상북도안동시예안면에 소재했던 동리로, 인근 溫溪洞(現 경상북도안동시도산면토계리)에서 배출된 退溪의 학문적 영향을 많이 받은 곳이다. 금난수 역시 퇴계의 문인이었으며, 퇴계가 종전에 제정하였던 향약을 모방하여 다른 고을에 보급하거나 새롭게 제정하기도 했던 인물이다.

본 자료 小識의 서두에서 언급되어 있듯이 「洞中約條小識」의 대상이 되는 동약은 鄕立約條와 洞中族契를 근간으로 하고 있다. 鄕立約條는 1556년 退溪가 자신의 고향인 예안현에서 실시하기 위해 제정하였던 향약이다. 留鄕所를 중심으로 고을 사족에 대한 일종의 자기 규제 조항인 것이다. 洞中族契는 1565년 부포동에서 시행하기 위해 금난수가 제정하였던 동약으로, 그의 문집에 「族契立議後識」라는 제목으로 수록되어 있다. 이중 「族契立議後識」가 임진왜란 이전에 시행되던 부포동의 동약인데, 역시 퇴계가 고향 마을인 온계동에서 실시하기 위해 제정하였던 溫溪洞規를 모방하여 만든 것이다. 즉 임진왜란 이전 부포동에서는 퇴계의 온계동규를 모방하여 금난수가 동약을 제정하여 실시하고 있었는데, 그 목적은 奉化琴氏 일족의 相互扶助와 결속력 강화를 통한 사족으로서의 지위 유지였던 것이다.

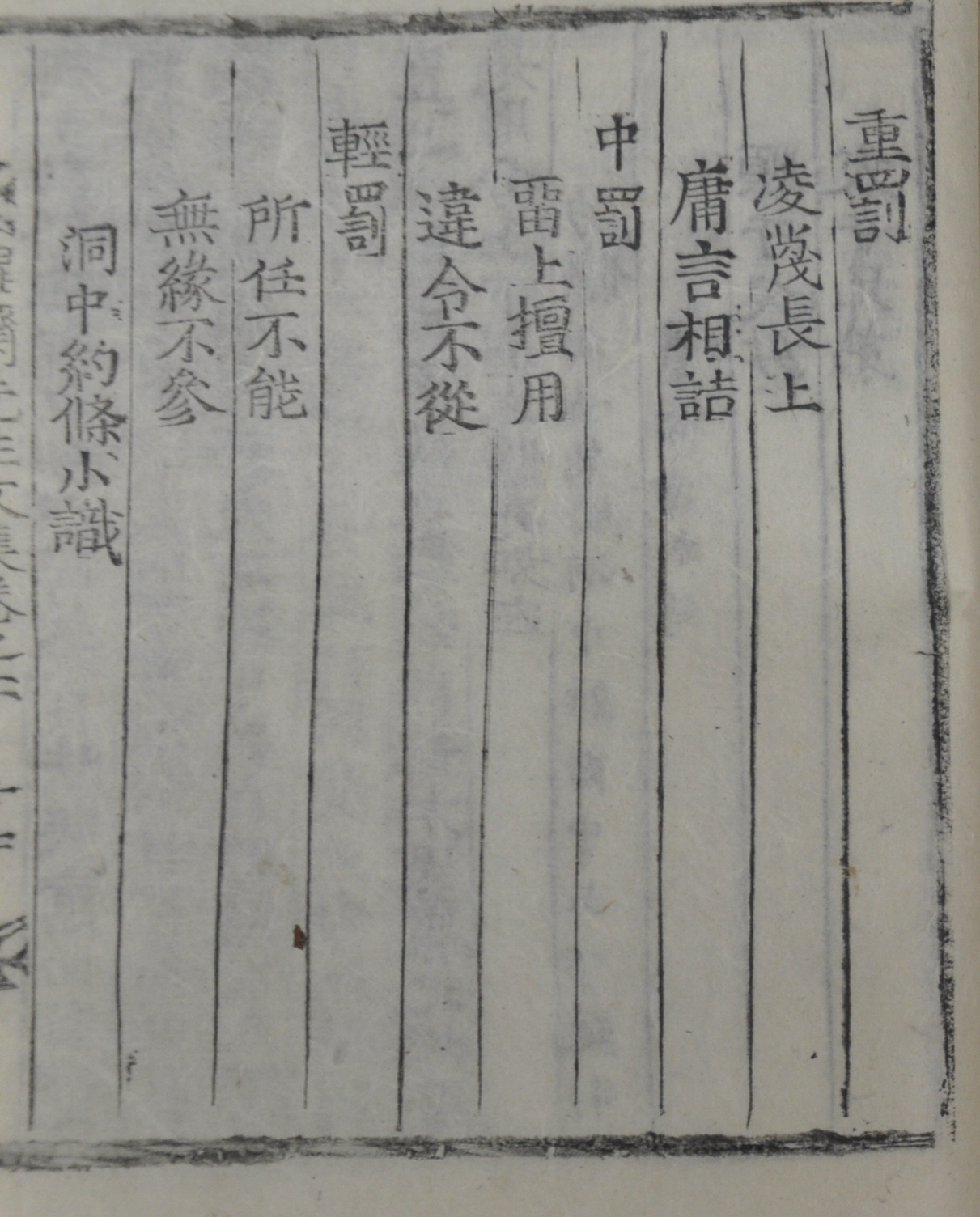

그러나 임진왜란으로 제 규정은 다시 제정할 수밖에 없었다. 小識에 따르면 변란을 거치는 동안 인심이 더욱 淆薄해져 刑杖과 笞罰로 勸懲하는 것이 불가한 지경에 이르렀다고 한다. 그런 까닭에 본인이 직접 별도의 약조를 만들어, 下人賤隸의 명분이 우리와 다르나 천성은 같으니 이들을 善으로 이끌 것이라 하였다. 전란으로 나타난 향촌질서를 복구하기 위해 동약의 규정을 새롭게 제정함으로써 하층민을 통제하려는 의도였던 것이다. 이러한 배경 하에 제정된 규정은 小識 뒤에 約條라는 이름으로 부기되어 있다. 그 세주에는 鄕立約條와 洞中族契 가운데 上人과 下人, 즉 사족과 하층민에서 시행하기 가장 적절한 것을 抄錄한 것이라 하였다.

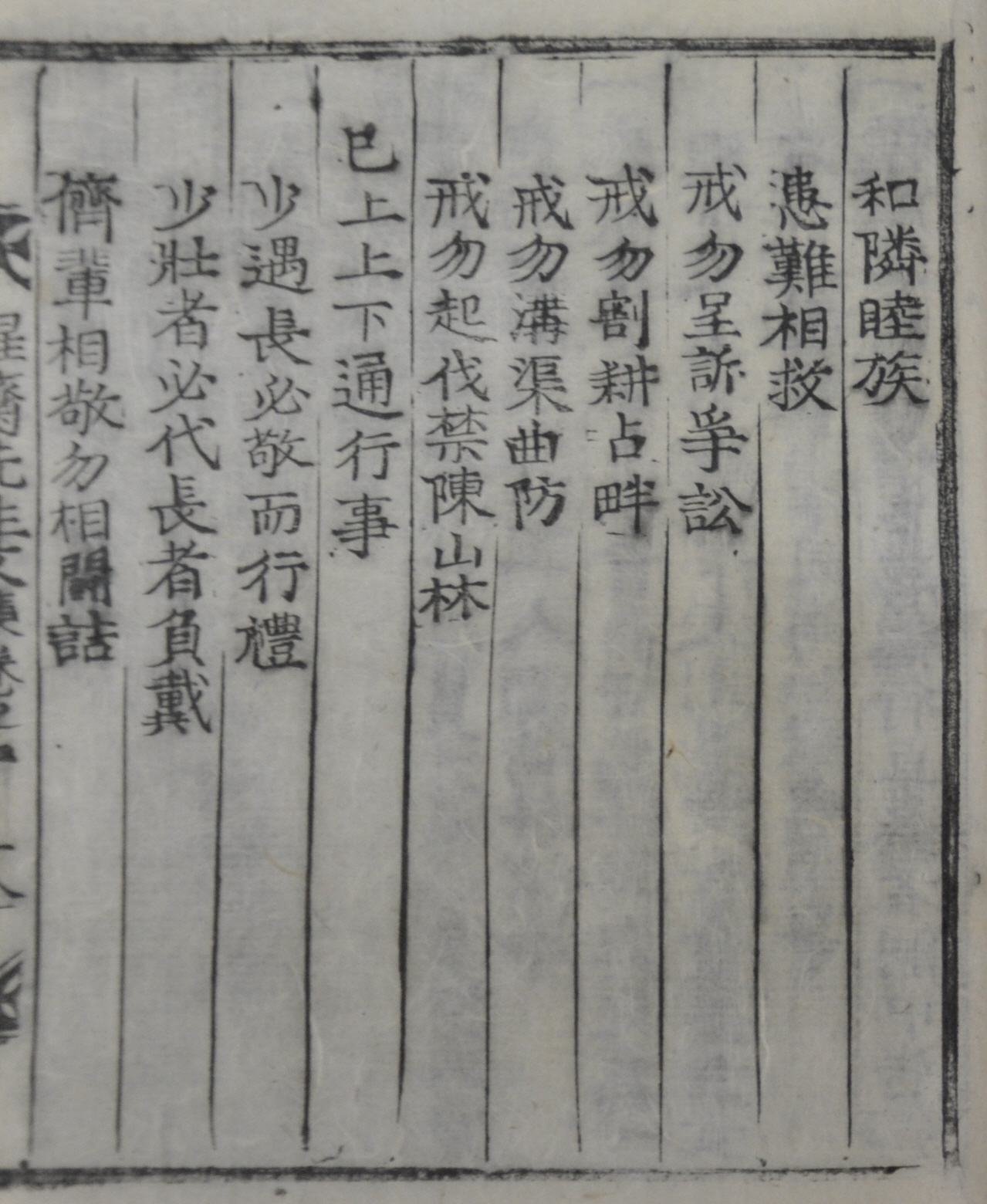

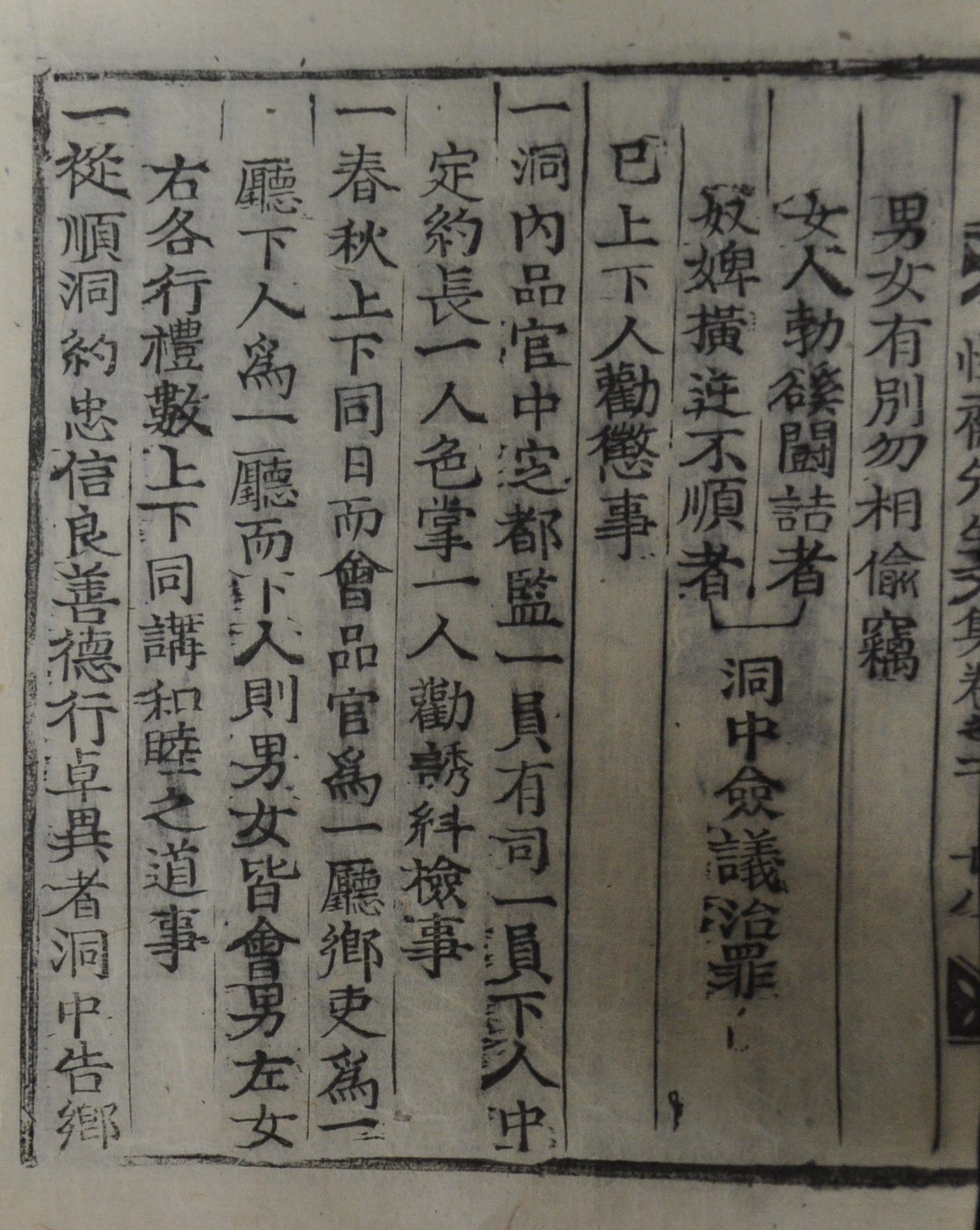

약조는 크게 上下通行事, 下人勸懲事, 그리고 운영 규정으로 이루어져 있다. 上下通行事는 말 그대로 사족과 하층민이 모두 지켜야 되는 규정으로 모두 8개조이다. 대략 부모, 형제, 이웃 간의 윤리규범 3개조, 患難 때 서로 도와 줄 것, 소송 등을 경계할 것, 이웃의 논밭에 대한 침범을 경계할 것, 曲防에 도랑을 내는 것을 경계할 것, 경작이 금지된 산림에 대한 벌목의 경계로 이루어져 있다. 下人勸懲事는 사족 내의 연소자와 동리의 상민과 노비에게 적용되는 규정이다. 모두 7개조로 그 대략은 연소자가 어른을 만나면 반드시 공경하며 예를 행할 것, 젊은 사람이 반드시 어른을 대신하여 짐을 질 것, 친구들끼리 서로 공경하고 서로 싸우거나 비난하지 말 것, 남녀 간에 유별하며 서로 偸竊하지 말 것이라 하였다. 또 집안 일로 문제를 일으키고 싸우는 여인, 횡포한 행위를 저지르며 불순한 노비에 대해서는 洞中에서 의논하여 별도로 죄를 다스린다는 규정을 제정해 놓았다.

마지막의 운영 규정은 모두 4개조로 그 대략은 다음과 같다. 一, 洞內 品官 가운데 都監 1員과 有司 1員을 정하고, 下人 가운데 約長 1인과 色掌 1인을 정한다. 一, 봄과 가을 上人과 下人이 함께 강회를 가지는데 品官이 1廳, 鄕吏가 1廳, 下人이 1廳을 차지한다. 하인의 경우 남녀가 모두 모임에 참여해서 각각 좌우에서 예를 행하며, 상인과 하인이 함께 화목의 도리에 대해 강습한다. 一, 동약을 잘 따르고, 충성과 신의가 있으며 선량하면서 덕행이 卓異한 자는 洞中에서 鄕所에 알린다. 이를 다시 향소는 관아에 알리고, 관아는 이를 觀察使에게 알려 그를 포상한다. 一, 동약을 어기거나 따르지 않는 자는 洞中에서 벌을 내리는데, 그래도 고치지 않는 자는 함께 어울리지 않고 고립시킨다. 죄질이 심하면 관청에 알려 벌을 다스리게 한다.

[자료적 가치]

조선중기 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되는 과정에서 洞約의 역할을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 이래 재지사족들은 향약 시행을 통해 그들 중심의 향촌지배질서 확립에 대한 성리학적 명분을 제공 받으려 했다. 그러나 임진왜란으로 인해 재지사족의 기반이 되는 향촌사회가 피폐해졌고, 신분질서에 대한 동요도 동반되었다. 이에 금난수와 같은 재지사족들은 동약이나 향약 등에 하층민을 규제하는 조항을 새롭게 제정하여 그들 중심의 향촌질서 확립을 도모하였는데, 「洞中約條小識」도 그러한 의도로 제정된 것이다. 이와 관련하여 「洞中約條小識」에는 下人勸懲事를 통해 동리의 하층민인 상민과 노비를 직접적으로 규제한다는 약조를 제정해 놓았다. 임원 구성에 있어 하인의 자리를 할당하고, 강회에 신분에 따라 廳을 달리하여 참여시키는 규정도 동약을 통한 하층민 통제의 의도로 볼 수 있는 것이다.

『退溪集』, 李滉,

『惺齋集』, 琴蘭秀,

『嶠南史學』1, 鄭震英, 嶺南大學校 國史學會, 1985

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우,이수환