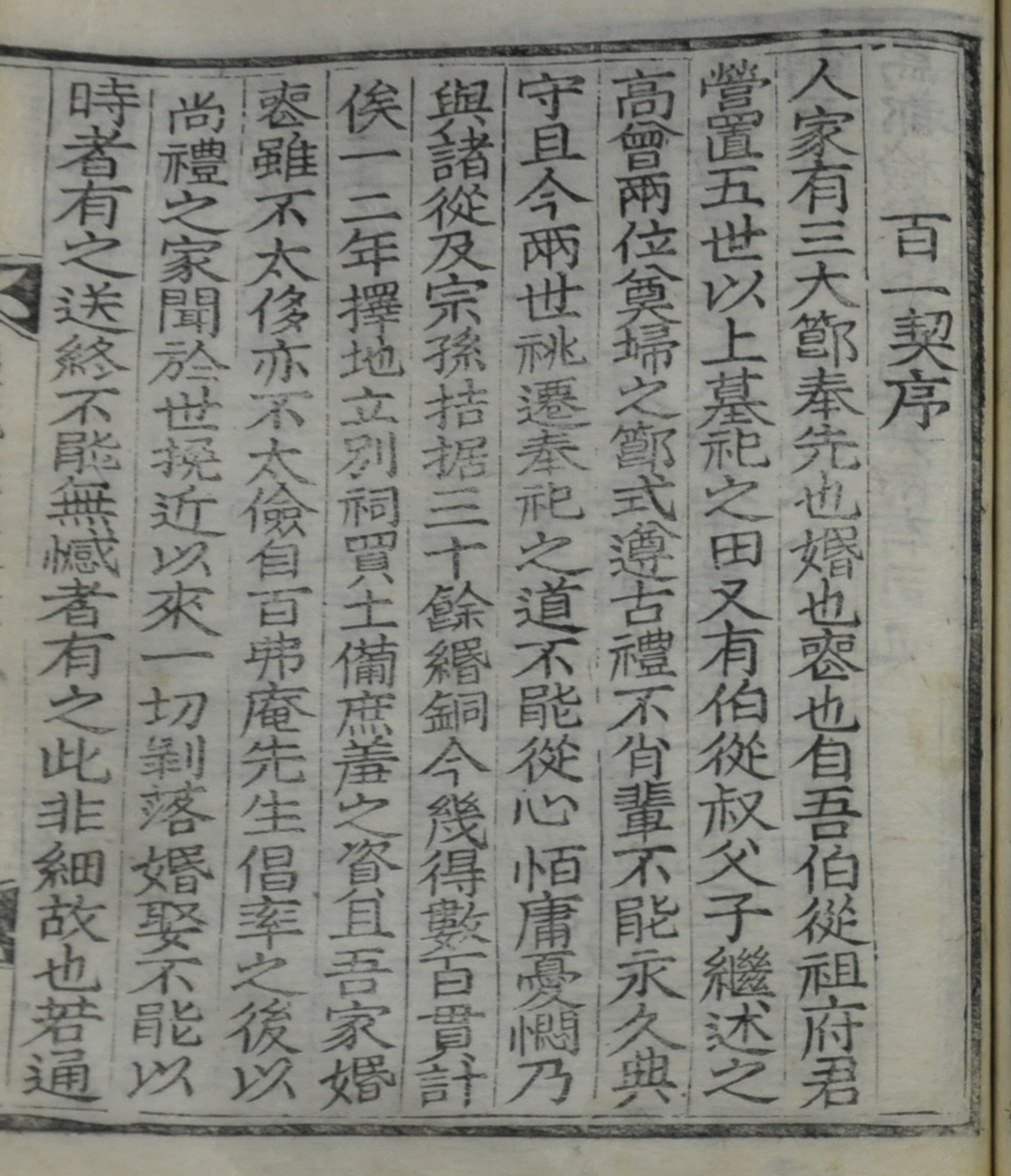

조선후기 大邱府解顔縣 일대에 거주하고 있던 慶州崔氏 일족이 奉先과 婚禮, 喪禮에 대한 공동자금 마련을 위해 결성하였던 族契의 서문으로 崔興岦이 작성

[내용 및 특징]

조선후기 族契는 상부상조를 통해 동족 간 결속력을 도모하기 위해 일반적으로 조직되었던 契 조직이다. 주로 동일한 先祖에 대한 제사, 각종 冠婚喪祭의 공동 비용을 마련하기 위해 운영되는 경우가 많았다. 조선후기 慶尙道大邱府의 屬縣인 解顔縣에는 경주최씨 일족이 집단으로 거주하고 있었으며, 일찍이 洞約이나 洞契와 같은 공동체 조직이 운영되고 있었다. 「百一契序」는 이곳에 거주하고 있던 崔興岦(1736~1809)이 만년에 諸從, 宗孫과 더불어 결성한 족계의 서문으로 족계의 결성 목적과 운영 방안 등이 나타나 있다.

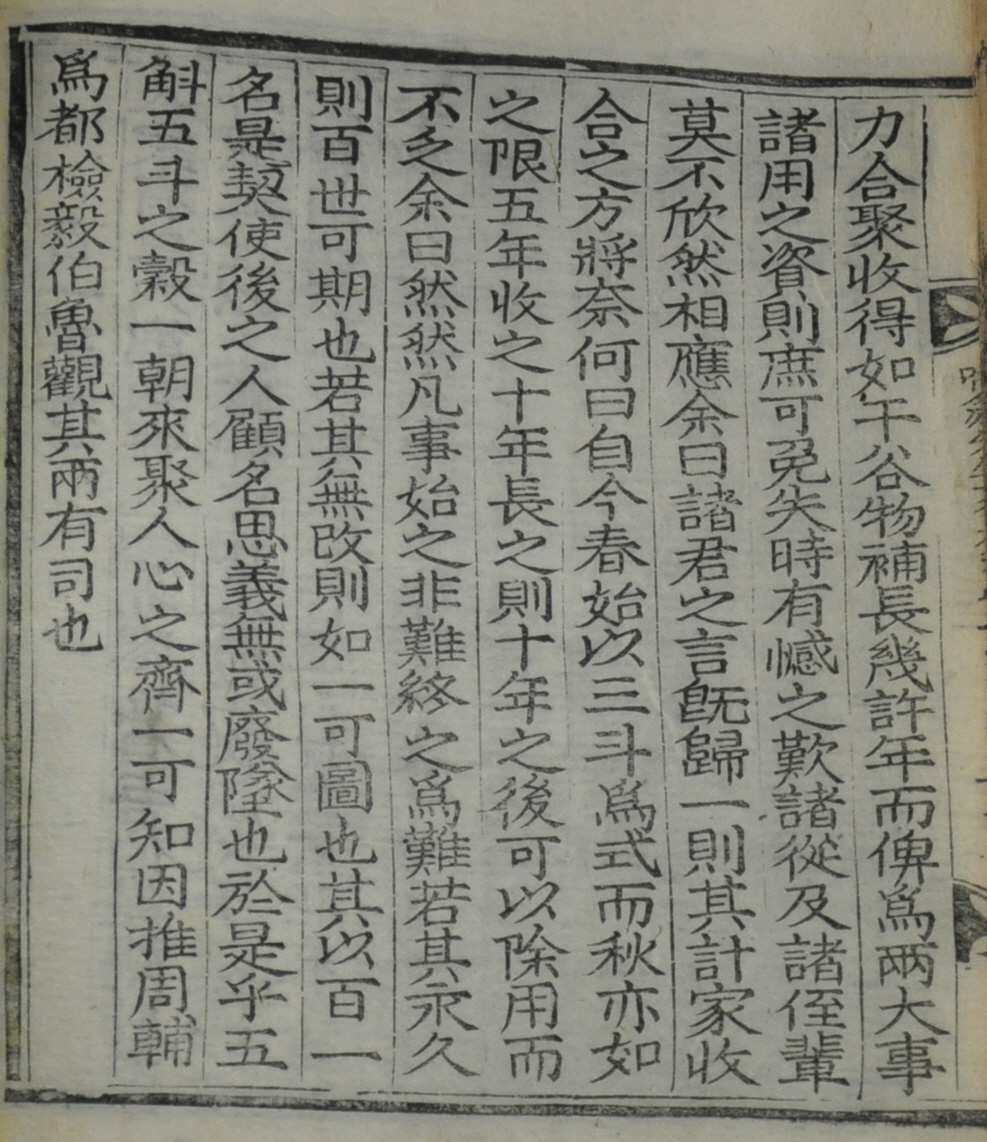

서문에서는 경주최씨 일족은 奉先, 喪禮, 婚禮와 관련된 공동 자금을 마련하기 위해 백일계를 결성했다고 나타나 있다. 奉先과 관련해서는 최흥립 본인의 伯從祖가 일찍이 5세 이상의 조상에 대한 墓祀의 전답을 마련하였고, 伯從叔父子가 이를 계승해 오고 있었다고 한다. 그러다 마침 高祖와 曾祖 兩世의 祧遷하는 때를 맞추어 영구히 典守하기 위한 방도로 도모하게 되었으며, 근래 諸宗과 宗孫이 자금 30여 緡銅을 모아 지금 거의 수백관이 모였으니, 향후 1~2년 뒤에 別祠를 건립하는 비용과 각종 제수 음식을 마련하는 용도로 집행한다고 나타나 있다. 일찍이 奉先을 위해 공동자금을 조성하였으며, 최흥립 대에 별사 건립이 추진되고 있었던 것이다.

이어 혼례와 상례 때 집행할 공동자금의 형성 경위를 언급하고 있는데, 혼상례는 일찍이 이곳에서 夫仁洞洞約을 제정했던 崔興遠(1705~1786)이 남긴 규모에 따라 이루어지고 있다고 한다. 이에 대해 최흥립은 일족들이 가난하여 혼례를 치르는데 때를 놓치고, 상례를 치르는데 예의에 어긋나지 않게 하기 위해 諸從과 諸姪들에게 공동자금을 마련하자고 건의하였고 동의를 얻게 되었다. 자금은 곡물로 금년부터 봄과 가을에 각기 3斗式으로 향후 5년간 거두고 10년 동안 이를 늘인다면, 10년 후에는 자금이 부족하지 않을 것이라 하였다. 그러면서 "무릇 일은 시작하는 것이 어렵지 않으나 끝맺음은 어려우니, 만약 오랫동안 지속된다면 百世를 기약할 수 있다. 만약 이것이 바뀌지 않으면 한 번 도모할 수 있을 것이다"라 하며, 百世의 百과 한 번 도모할 수 있다(一可圖)의 一을 따서 계의 이름을 百一契라 명명한 이유를 언급하고 있다.

[자료적 가치]

조선후기에 문중 조직이 발달함에 따라 구성원 간 결속력을 다지기 위한 각종 조직이 결성되었다. 그 중에서도 족계는 문중 내부에서 추진되는 각종 의례의 공동자금 마련을 위해 조직되는 경우가 많았다. 백일계는 대구부해안현에 거주하는 경주최씨 일족이 奉先, 婚禮, 喪禮에 필요한 공동자금 마련을 위해 결성한 족계 조직으로, 본 서문은 조선후기 족계 조직의 일반적인 결성 경위를 살펴 볼 수 있는 자료이다.

『喘翁先生文集』, 崔興岦,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

이광우