선조2년(1865)에 慶尙道英陽鄕校 校位田畓에 대해 조사한 査正安으로 당시의 폐단을 바로잡기 위해 完文을 첨부, 향교와 雲谷書院, 吏廳에 각각 1冊씩을 배포하여 향론을 세우려고 함.

鄕校田畓査正案

[내용 및 특징]

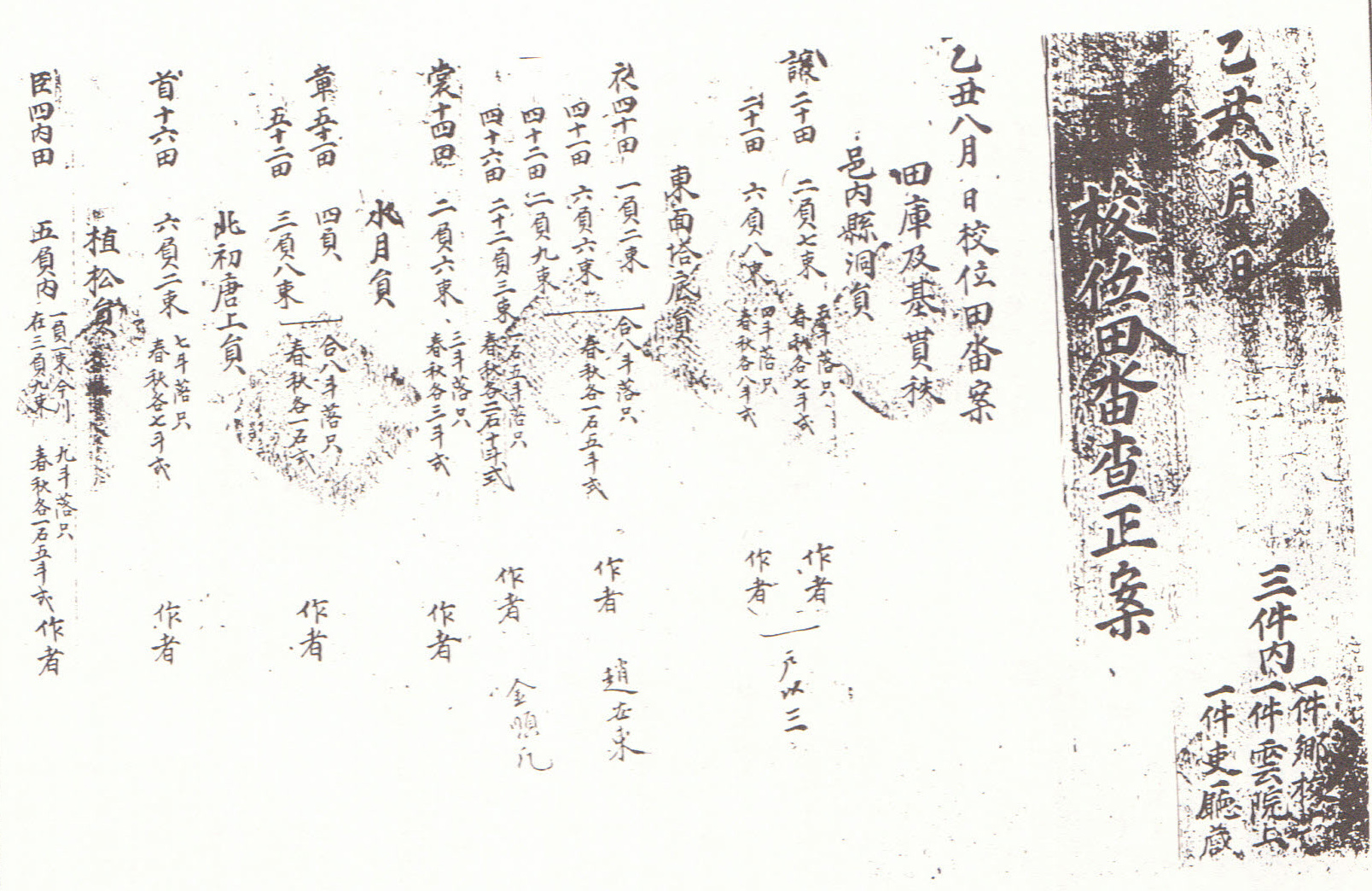

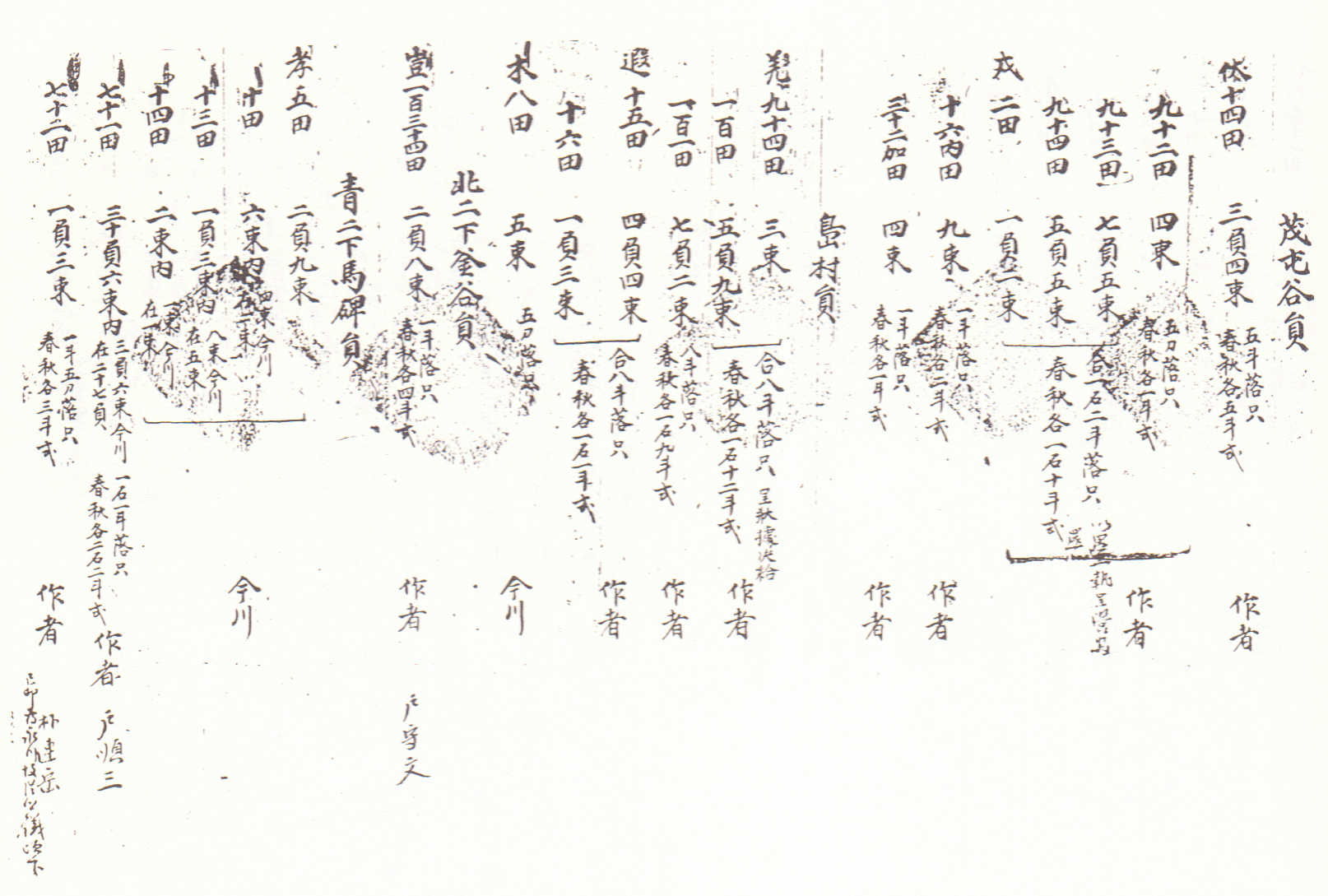

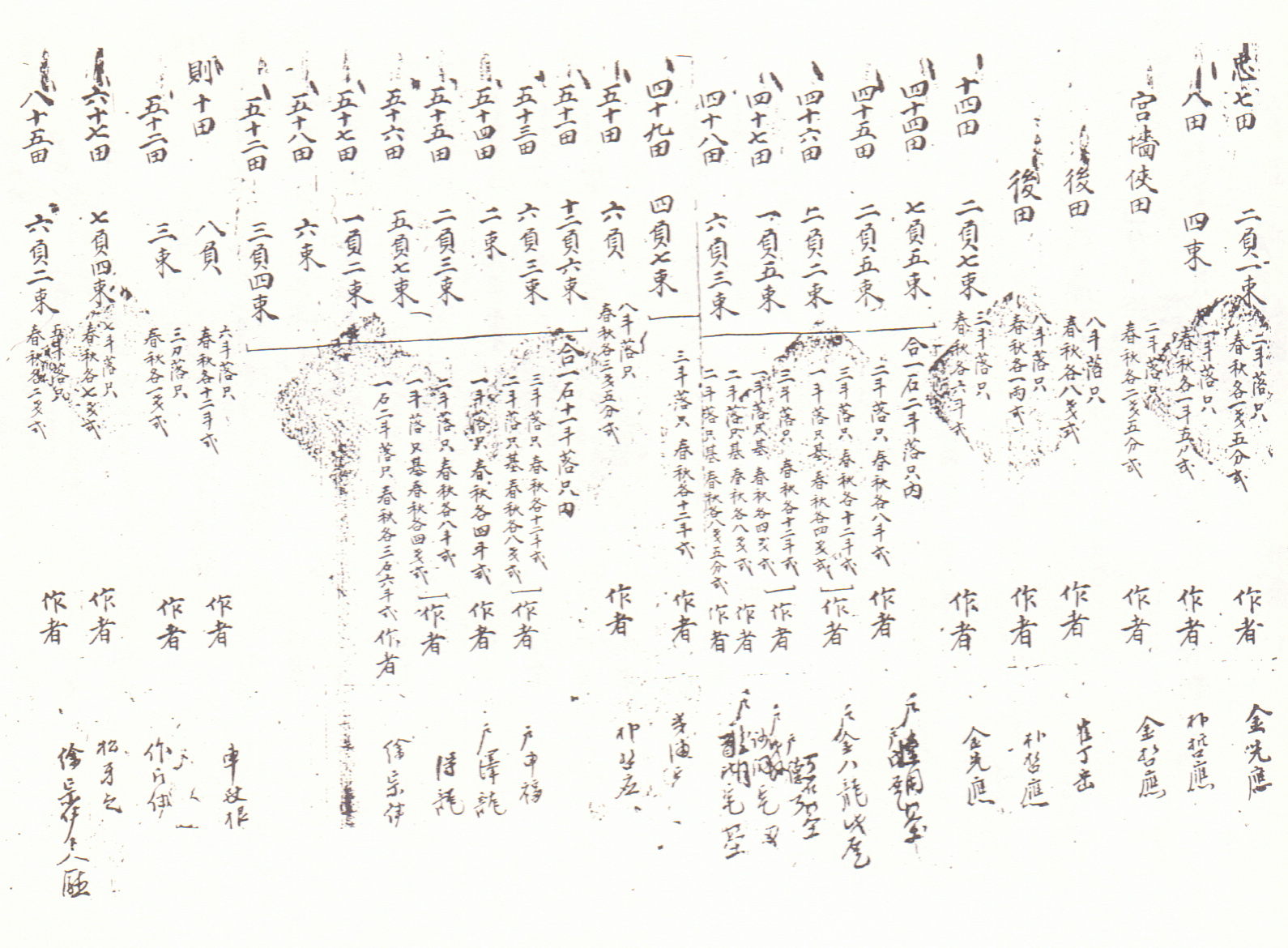

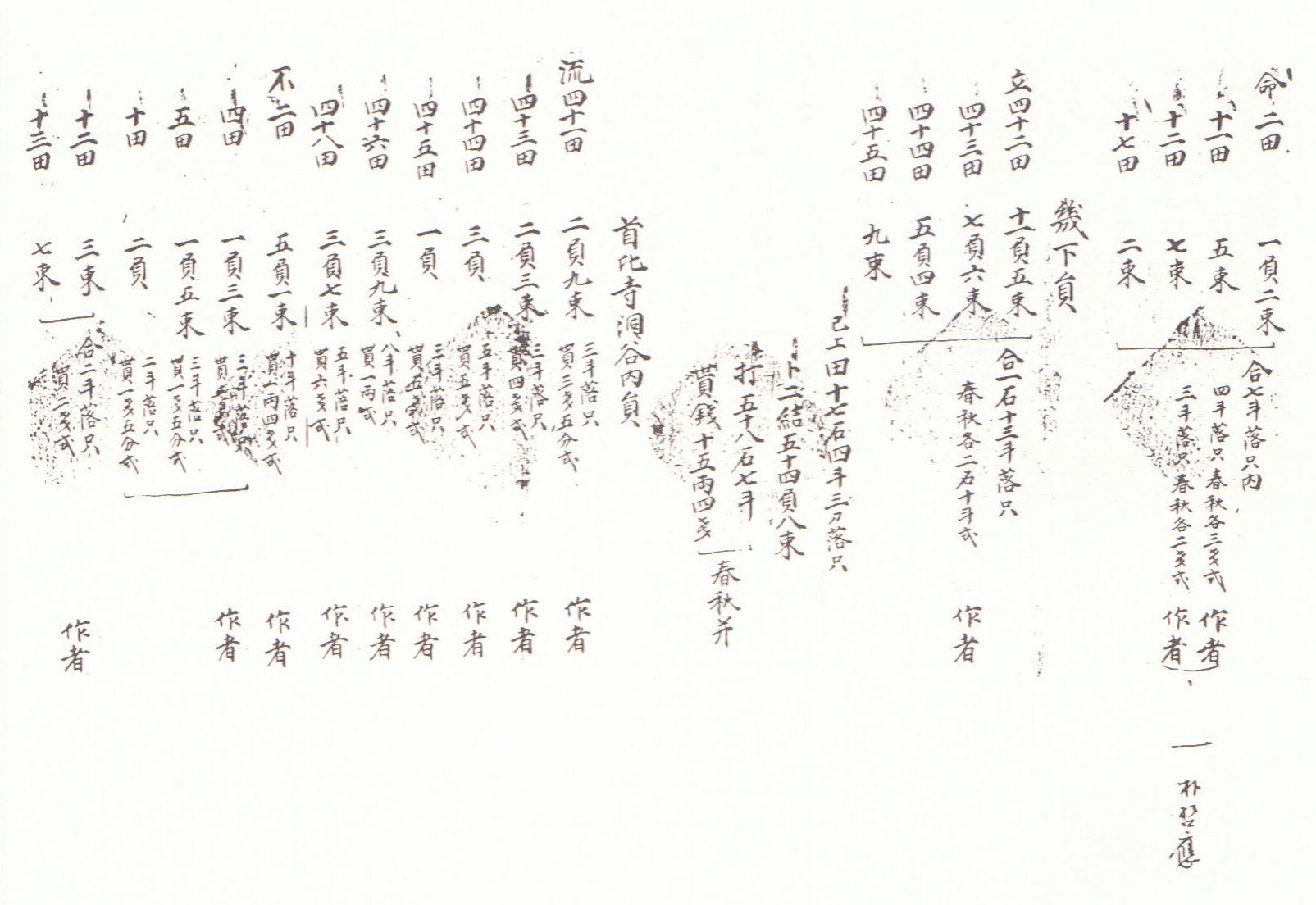

고종2년(1865, 乙丑) 8월에 작성된 《校位田畓査正案》으로 1865년에 英陽鄕校가 査正하고 작성하였다. 뒷부분에 붙어 있는 完文을 보면 ‘茂學貪利之輩 土豪武斷之類’가 校土를 농간함에 査定案 3冊을 만들어, 鄕校, 雲谷書院, 吏廳에 각각 1책씩 두고 또 완문을 板刻하여 하나는 衛軒, 하나는 鄕校에 걸어 둔다는 기록이 보인다. 향교에서 뿐만 아니라 서원과 서리들이 집무를 보던 吏廳에까지 배포하여 향론을 세우려한 흔적이 보인다고 하겠다. 운곡서원은 正祖4년(1780) 一鄕士林들에 의해 건립되었다. 선조 때 漆原縣監을 지낸 樂安 吳時俊의 자손들이 세거하는 감천동에 위치해 있었다. 主享은 晦庵 朱文公을 사향하고 配享은 尤庵 文正公 宋時烈을 列享하였다. 고종8년(1871) 흥선대원군의 전국 서원 훼철령으로 훼철된 뒤 복원되지 못하였다.

문서는 크게 교위전답의 소재지(員), 자호 내 각각의 필지에 대한 地目, 결부수와 斗落數, 경작자(作者) 등을 기록한 부분과 完文으로 나누어져 있다. 앞부분의 내용 중에 경작자를 표기한 부분에는 성명이나 거주지가 표기된 것도 있고, 아무것도 표기되지 않은 것도 있다. 또한 인문을 판독할 수 없으나 다수의 날인이 확인되기도 한다. 이것만으로는 경작자의 신분을 명확하게 밝힐 수는 없으나 비슷한 시기의 향교의 사정으로 미루어 보아 校奴, 양인, 양반층 등 다양했던 것 같다.

일반적으로 향교는 자체의 運營과 祭享, 그리고 校生의 供饋를 위해 국가에서 지급되는 土地와 奴婢를 소유하고 있었다. 다시 말해 조선조에 있어서 향교의 기본적인 재정기반은 향교전과 향교노비였다. 향교에 대한 田畓의 分給을 보면, 太宗6년 府·郡에는 位田·廩田을 합쳐서 14結, 縣에는 12結이 지급되었다. 그 후 成宗27년 田畓의 액수가 대폭 감소되어 州·府에는 10結, 縣에는 5結이 지급되었다. 이러한 향교 전답의 元額은 조선후기로 내려가면서 계속 유지되는 경우가 드물었다. 그래서 지방 수령이나 재지사족의 관심과 노력여하에 따라 형성되는 造成畓에 의해 대부분의 향교가 유지되고 있었다.

英陽鄕校의 경우에도 향교 창건시에 5結의 토지를 分給받았을 것이다. 현재 영양 영양향교가 보관하고 있는 비교적 많은 자료 중에서도 土地分給에 관한 자료는 없다. 다만 창건직후에 작성된 것으로 보이는 《鄕校田案》과 1720년의 《田畓量案》, 1865년과 1898년 2책의 《校位田畓査定案》, 1907년의 《校位田畓案》등 5책의 田畓案이 있다. 영양 영양향교 교위전답은 창건직후 한때 11결 41부 3속 정도까지 소유하였다. 이것이 1720년 庚子年 量田에서는 10결 17부 8속으로 査正되고 있다. 초창이후 1720년까지는 비교적 많은 校位田畓을 소유하였던 것으로 파악된다. 이와 같은 교위전답의 소유는 초창시 향교유림인 지주의 헌납에 의한 것으로 볼 수 있다. 그리고 그 관리도 비교적 무난했던 것으로 파악된다. 그러나 약 150여 년이 경과한 1865년 査定案에서는 크게 감소하는 것을 발견하게 된다. 왜냐하면 〈完文〉에서도 지적하고 있듯이 그동안 文簿의 농간이 향교유림에 의해 저질러지고 있었기 때문이다. 다음에 인용된 〈完文〉의 지적은 조선후기 향교운영에서 일반적으로 나타나는 교위전답에 대한 농간으로 나타나는 폐단이라고 할 수 있을 것이다.

무릇 나라의 國學과 향리의 鄕校가 있음은 모두 교육을 통해 人倫을 밝히고자 하는 까닭이다. 예로부터 지방에서도 교육기관을 통해서 선현들의 가르침을 널리 하는 것이 도리이며, 선비라 함은 가난하더라도 먹을 것에 욕심을 부리지 않으며 이익만을 쫓는 무리와 같지 않게 부지런히 배우고 익히는 것을 게을리 하지 않아야 하는 것을 마음을 키우지 아니하고 몸을 중요하게만 여겨서는 안 될 것이다. 儒風이 예와 같지 않아 絃誦을 들을 수 없음은 오직 학문을 업신여기고 이익만을 탐하는 무리와 土豪와 武斷하는 무리들이 士子라 칭하고 首善의 자리에 섞여 樹風의 책무를 망각하고 오로지 利己의 계책만을 섬겨 校土를 농간하고 물건을 넘보니 막중한 祭享의 일이 어려움에 이르렀다. 이에 올바른 선비들은 서로 깨우쳐 엄격하게 鄕規를 바로잡아야 할 것이다. (中略) 대개 교위전답은 국법이 정한 바와 같이 5결로서 위에서 아래로 지급된 것인즉, 관계가 그러한데 중간의 농간과 폐단이 오래되었다. 과거 乙巳年에 徐(有番)이 이 고을의 수령으로 와서 일일이 査櫛하여 교토를 사사로이 착복한 것을 남김없이 還推하니 실로 5결이 되었다. 또한 곡물과 조세 또한 법으로 정한바와 같이 봉입이 되었으나 10여 년이 지나지 않아 法을 무시하고 농간하니 결국에는 퇴락에 이르게 되었다. 이에 죄상을 속속들이 파악하여 신속하게 처리하고, 있는 사실 그대로를 조사하여 다시 원래대로 하여야 할 것이다. 교궁은 매년 곡물을 다 거두어 들이지 못하고, 조세의 부족분도 채워지지 않으니 예전의 田畓案成冊 3冊을 각각 鄕校, 운곡서원, 이청에 두고 완문의 판각도 동헌과 향교에 두어 폐단을 저지르는 우를 범하지 않도록 신경써야 할 것이다. (以下省略)

이 완문에서는 교위전답에 대한 弊端을 지적하고, 또 1845년 郡守서유번이 査正令을 내려 해결했던 校畓爭訟과 같은 문제가 다시 나타나고 있음을 말하고 있다. 1845년 정월 도임한 현감 徐有番은 校院位土의 査正에 착수하였다. 이에 英陽鄕校와 明皐書院의 유림들은 평소 宿願하던 바가 校院田畓에 대한 농간의 폐를 막고자 하는 것이었기에 모두 칭송하여 마지 않았다. 그러나 이러한 사정사업이 진행되는 과정에서 문제가 없었던 것은 아니었다. 査正令이 내려진지 3년만인 1847년 영양 영양향교 유림 鄭一默 등의 〈上書〉에 의하면 ‘두려운 것은 인심의 변화를 헤아릴 수 없고 토지를 값도 없이 빼앗긴 자가 다시 일어나 紛紜’하다고 우려하고 있는 것에서 볼 수 있다. 결국 사정사업은 별다른 성과를 거둘 수 없었던 것 같다. 결국 縣監 徐有番이 체임된 뒤 얼마 지나지 않은 1854년 향교의 토지문제가 다시 발생하였다. 유생 趙秉常 등이 縣廳과 觀察府에 올린 〈上書〉를 보면 鄕校土地에 대한 還推가 이루어진지 10여년만에 禮安의 李晩友가 향교토지의 소유권을 주장함으로써 발단이 되었다. 이러한 향교토지에 대한 관리상의 문제가 계속 이어짐에 향교유림은 校土査正都監을 설치하기에 이른다. 향교유림들은 1856년 교토사정도감을 설치하고 民戶 順三과 允吃이 橫執한 교토에 대해 〈田土釐正成冊〉을 작성하였다. 이것은 향교유림이 田案을 상세히 검토하던 중 乙巳査正시에 遺漏된 위 兩人이 橫執·耕作하던 향교토지를 발견하고 환추하기 위한 것이었다. 그러나 교위전답에 대한 폐단은 결국 향교유림 자신들에 의해 저질러지는 농간이 더욱 심각한 문제였을 것이다. 위의 완문을 보면 ‘徐等시의 文蹟외에 기타의 弄奸文簿는 모두 官庭에서 燒火할 것’이라 하여 그러한 사정을 반영하고 있다. 즉 향교유림이 교위전답에 대한 관리를 통해 私服을 채우고 있는 것이다. 이것은 조선후기 향교가 對民·對官廳 關係에 있어서 구조적인 수탈의 일익을 담당하게 되는 요인으로 작용하는 것 중의 하나였다.

18세기를 정점으로 한 사회경제적 변혁은 생산력의 발전, 상품화폐경제의 발달과 이에 따른 사회신분제의 변동 등으로 점철되었다. 그리고 이러한 사회경제적인 변화가 사족의 향촌사회 지배구조의 변동을 초래하는 근본적인 배경이 되고 있었다. 이것은 또한 사족의 물적 토대와 향촌사회의 계급구성, 그리고 국가의 향촌사회 지배방식의 변화 등으로 구체화되기도 하였다. 말하자면 사회경제적인 변화가 농민층 뿐만 아니라 사족도 분해시키고, 아울러 국가의 지배정책을 일정하게 변화시키고 있었던 것이다. 이러한 현상은 상호 원인이 되고 결과가 됨으로써 시간의 진전과 더불어 더욱 격심해지고 있었다. 사족의 향촌지배는 날이 갈수록 제약되고 있었고 사족이 鄕論을 더 이상 형성할 수 없었던 현실적인 사정으로 전개되었다. 사족이 향론을 더 이상 형성할 수 없었던 것은 다름아닌 사족 내부의 문제이기도 하였다. 이 시기에는 농민층 뿐만 아니라 사족 내부에 있어서도 심각한 계층분화가 진행되고 있었다. 이러한 계층분화는 우선적으로 농업생산력의 발전, 상품화폐경제의 발달 등에서 오는 것이었지만, 다른 한편에서는 17세기 이후부터 전개되고 있던 嫡長子 중심의 상속제의 관행에 따른 것이었다. 이러한 상속제에서는 특정 가문의 성장과 몰락이 자연스런 현상이 될 수 있었다. 물론 16, 17세기에서도 사족 상호간의 경제적 불균은 있었지만, 이것은 어느 정도 사족 내부에서 조정되고 있었고 또 한시적인 것이었다. 그것은 다름아닌 子女均分相續을 통해 비록 당대의 거대지주라 하더라도 다음 세대에서는 자녀의 수에 따라 자연스럽게 부의 재분배가 이루어지고 있었기 때문이다. 18세기 이후의 대지주와 몰락양반은 한시적인 것이 아니라 영구적인 것이었고, 그것은 또한 시간의 경과에 따라 더욱 심화될 뿐이었다. 따라서 18세기 이후 향촌사회의 운영에 대지주와 몰락양반과의 이해는 더 이상 일치시킬 수 없었다. 이제 대지주는 수령·중앙권력과의 결탁을 통해, 또는 독자적으로 향촌사회에서 농민을 지배할 수 있는 경제외적 강제를 상대적으로 쉽게 창출할 수 있었다. 이들은 다름아닌 武斷土豪的인 존재였다. 이 시기 무단토호에 의한 사적 지배는 도리어 확대되고 있었다. 따라서 一鄕 범위에서의 공론, 즉 향론은 사족 내부에서 형성되기 어려웠다. 그러나 대다수의 지주층과 사족의 입장에서는 농민층에 대한 일정한 타협과 양보가 여전히 절실하였다. 이들은 이제 일향 범위에서의 농민지배가 아닌 그들 거주지를 중심으로 한 촌락 단위에서의 동약을 실시함으로써 또는 族的인 결합을 강화함으로써 그들의 신분적·경제적 이해를 관철하고자 하였다.

향교의 재정적 기반인 교위전답도 토지 사적 집적으로부터 자유롭지 못한 것은 필연의 결과였다라고 할 수 있겠다. 향촌사회의 지배논리를 합치하지 못한 공론은 교위전답을 사복하는 무리들로부터 보호하지 못했고, 향규로서 제재하기에도 역부족이었던 것 같다.

[자료적 가치]

奴婢案과 더불어 전답안은 향교운영의 기본적인 재원이었으므로 그에 대한 관리와 운영은 중요한 문제였다. 영양 영양향교는 다른 지방의 향교에 비해 창건시기가 비교적 늦은 17세기 말기였으므로 그 설립과정이나 재원인 교위전답과 교노비의 확보 과정이 자료상으로 분명히 드러나고 있다. 주지하는 바와 같이 그것은 조선후기 영남지방의 사족이 중앙 정치권력의 핵에서 배제되어 재지적 기반을 가지는 향촌지배세력으로 재편되는 문제와 갚은 관련을 가지는 것으로서 그러한 사실을 밝혀주는 중요한 문서라고 할 수 있겠다. 재지사족들의 향론은 시간이 흐를수록 계층 분화, 내부적 모순으로 인해 공론을 형성하지 못하게 되었고, 그러한 것이 향교전답의 실질적 소유와 사적 집적화라는 폐단으로부터 벗어날 수 없었던 것이다. 앞서 말한 바와 같이 교위전답의 폐단이 결국은 향교유림 자신들에 의해 저질러지는 농간이 더욱 심각한 문제였고, 이것은 조선후기 향교가 가지는 구조적인 수탈구조를 보여주는 것이라 하겠다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『慶北鄕校誌』, 1991, 慶尙北道

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

『朝鮮後期 鄕村支配政策 硏究』, 오영교, 2001, 혜안

『조선후기 향촌사회사 연구』, 박용숙, 2007, 혜안

윤정식,이병훈