乙卯年에 작성된 英陽鄕校 校生案

내용 및 특징

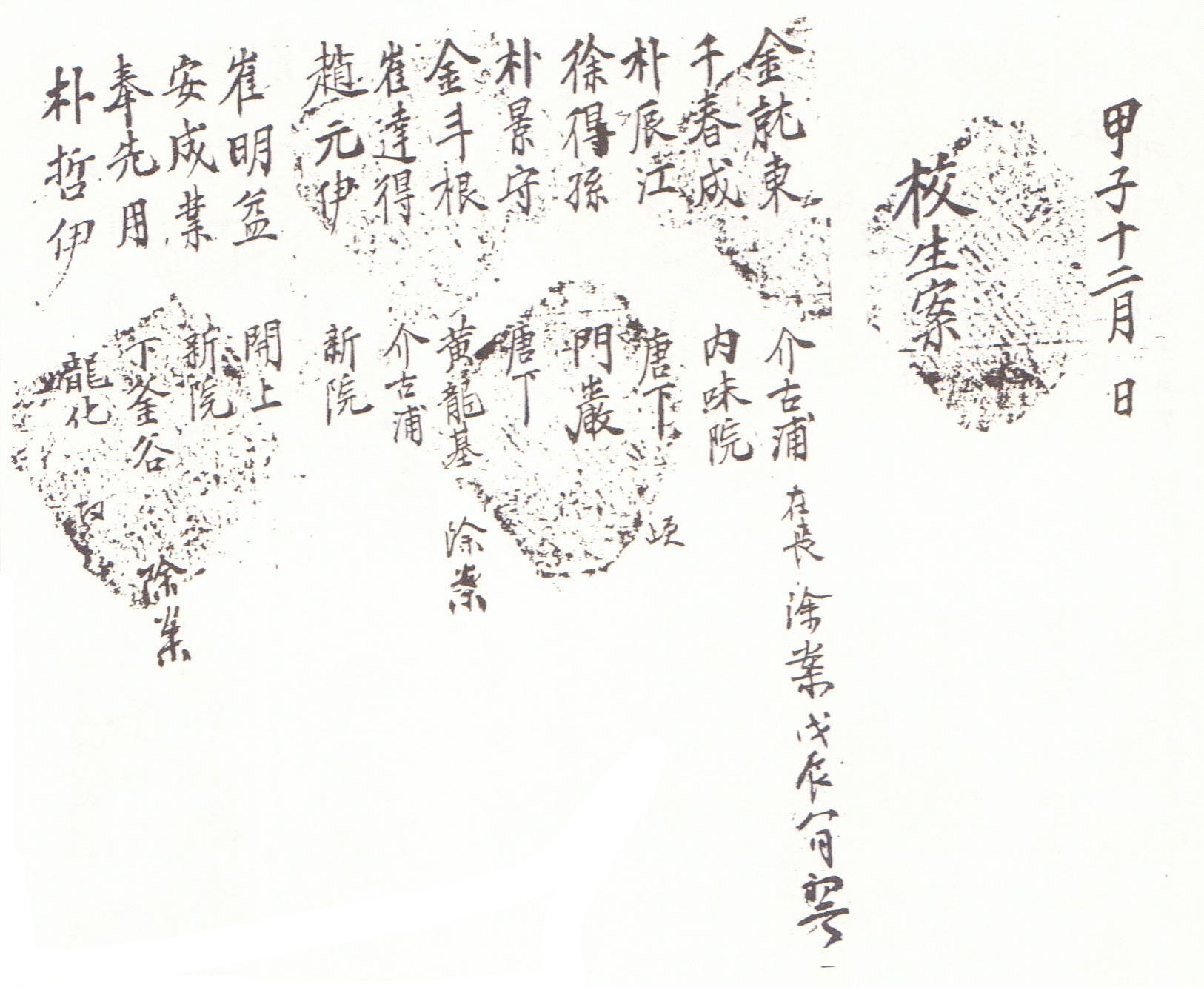

이 자료는 甲子年 十二月에 작성된 英陽鄕校의 校生安이다. 乙卯年 二月에 작성된 교생안의 명단에 중복되는 인물이 있는 것으로 보아 乙卯年 이후인 1864년 甲子年에 작성된 교생안으로 보인다. 다른 교생안과 마찬가지로 교생안을 작성한 연도를 기재하고 교생의 이름과 주거지, 그리고 특이사항을 기록하였다.

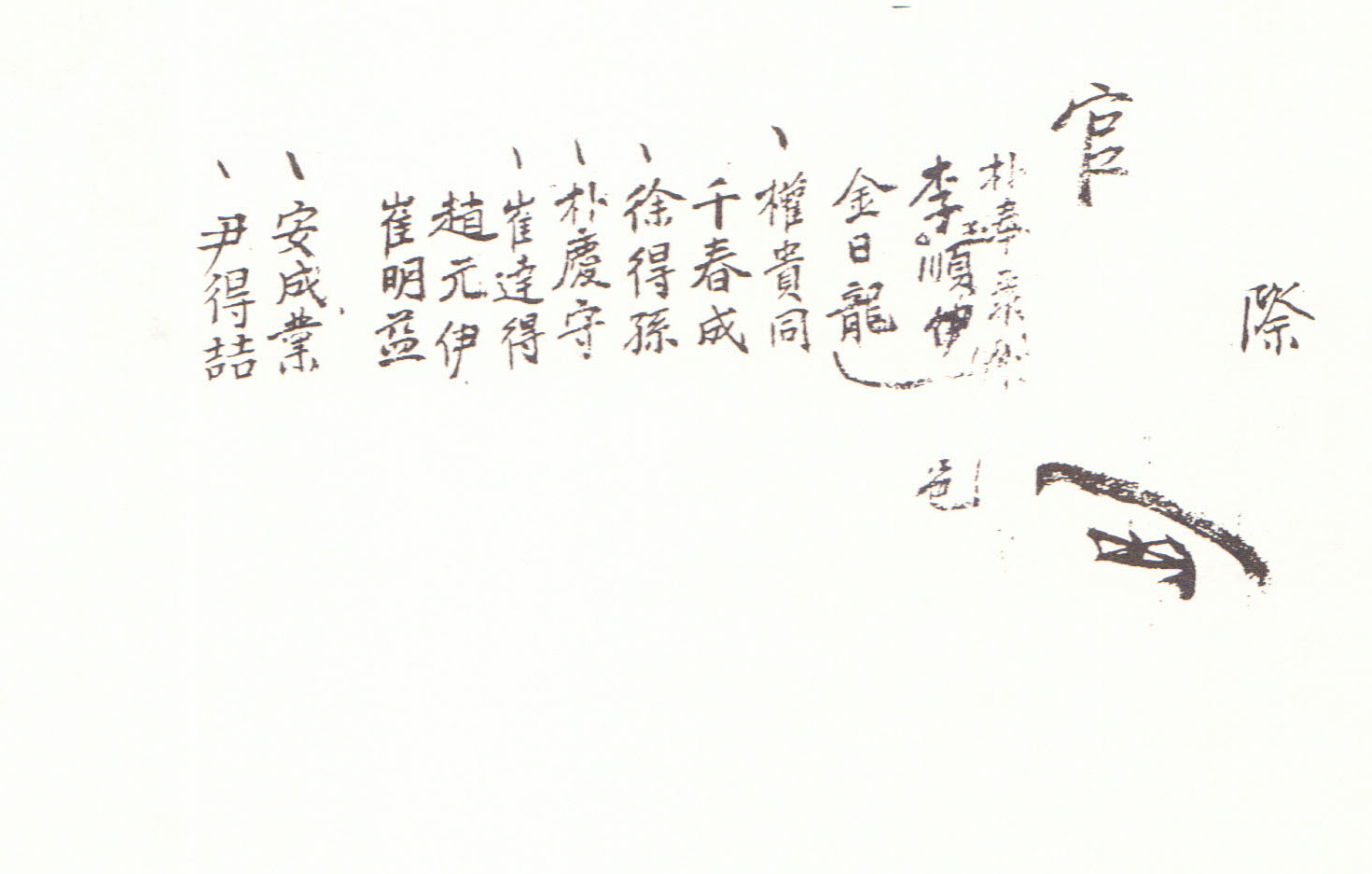

甲子年의 校生案은 2차례에 걸쳐 작성된 것으로 보인다. 우선 처음 12명이 등재되었는데 이 가운데 5명이 교적에서 빠지고 이후 5명을 새로이 추가하여 작성하였다. 교적에서 빠진 이유를 밝히고 있는데 在喪 1건, 頉 1건, 故 1건, 除案 2건이 나타나고 있다. 頉, 除案의 분명한 이유는 알 수 없다. 새로이 등재된 인물 중 3명의 이름 밑에 ‘色’을 표시한 것으로 보아 이들이 色掌의 직임을 맡은 것을 알 수 있다.

설명한 대로 甲子年 校生案에는 12명이 등재되어 있는데 당시 縣이었던 영양 영양향교의 정원에는 미치지 못하는 수이다. 조선시대 향교의 정원은 몇 차례 변화가 있었는데 太宗대에는 留守官 50명, 大都護府와 牧 40명, 都護府 40명, 縣은 15명으로 책정되었다. 이러한 향교의 정원은 世宗대까지 변동이 없다가 『經國大典』이 마련된 시기 정원이 대폭 증가하였다. 『經國大典』에서 府·大都護府·牧은 모두 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 법제화 되었으며 이후 조선말기가지 변동이 없었다. 英陽은 당시 縣으로 향교의 정원은 30명이었다. 그러나 위의 설명과 같이 정원을 채우지 못하고 있다. 額內校生 이외에 額外校生이 영양 영양향교에 존재하였는지는 자료가 남아있지 않아 알 수 없으나 법적 제한을 지키고 있음을 알 수 있다.

校生案에 등재된 인원의 신분은 양반층이 아닌 중상인층으로 서재에 기거하며 향교에 출입하였던 서재교생들이었다. 조선시대 교생은 인조년간을 기점으로 분화되는 양상을 보이는데 조선초기에는 양반들의 향교참여가 활발하였다. 향교는 儒學理念을 보급시키는 강학의 장소일 뿐만 아니라 鄕中의 與論을 형성하는 양반들의 향촌기구였다. 따라서 향교의 출입이 곧 자신의 신분을 나타내는 것이었기에 兩班士族의 교생입학이 활발하였다. 이러한 교생에게는 여러 특혜가 주어졌는데 軍役免除가 가장 대표적인 예이다. 그러나 점차 양반자제 이외의 향교입학이 증가하기 시작하였다. 軍役免除의 특전을 얻기 위해 중상인층의 향교입속이 점차 증가하게 되자 양반들은 額內校生으로, 그 외는 額外校生으로 구분되어갔다.

額內와 額外校生의 구분도 仁祖년간 校生考講으로 인해 또다시 변화하게 된다. 교생에 대한 軍役免除로 인해 중사인층의 향교입속이 급격히 늘어나게 되자 이로 인해 軍役의 부족이라는 사회문제가 대두되었고 군역부족 문제의 해결을 위해 校生考講이 실시되었다. 교생고강은 額內와 額外의 구분없이 모두 考講을 실시하고 落講者는 모두 軍役에 충정하는 것이었다. 이러한 교생고강은 양반층의 향교 이탈 현상을 불러왔다. 조선후기로 오면서 양반들의 군역면제가 일반화 되어 가고 있는 상황에서 양반들이 굳이 향교에 입학할 이유가 없었으며 또한 낙강하여 군역에 충정되는 것은 곧 신분의 하락을 의미하였다. 따라서 양반들은 더 이상 額內校生으로 향교입학을 거부하였다. 그러나 양반들이 향교를 외면한 것은 아니었다. 향교는 鄕中 與論을 형성하는 중요한 매개체였다. 그리고 校籍에 등재되어야만 과거응시의 자격이 주어졌다. 이러한 연유로 양반들은 더 이상 額內校生案에 이름을 올리지 않고 자신들만의 명부를 따로 작성하였다. 양반들은 靑衿錄,儒生案,儒案(이러한 명칭은 지역별 시기별로 다르게 나타나며 일괄적으로 통칭된 것은 아니다) 등과 같은 자신들만의 명부를 작성하여 考講을 회피하였다. 그리고 額內, 額外校生은 모두 중인·서얼 및 상민층으로 채워지게 되었다. 이에 따라 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되어 갔다.

영양 영양향교의 경우에도 분화가 나타났으며 양반들의 명부인 校案과 그 외의 명부인 校生案이 따로 작성되었다. 이 자료는 甲子年에 작성된 중인·서얼 및 상민층의 명부 즉 校生案으로 정액이 정해져 있었고 校生案에 등재된 인물은 향교의 하위 직임인 色掌을 역임하기도 하였다.

2차례에 걸쳐 작성된 교생안의 성씨별 등재현황을 살펴보면 우선 처음에는 金氏 2명, 千氏 1명, 朴氏 3명, 徐氏 1명, 崔氏 2명, 趙氏 1명, 安氏 1명, 奉氏 1명이 기재되어 있다. 2차에는 1차의 인물 중 金就東, 朴辰江, 金斗根, 奉先用, 朴哲伊가 在喪, 頉, 除案의 연유로 교생안에서 이탈되고 그 대신 朴奉○, 李順伊, 金日龍, 權貴同, 尹得喆이 새롭게 추가되었다. 새로이 추가된 朴奉○, 李順伊, 金日龍은 향교에서 色掌을 역임한 것으로 보인다.

앞서 작성된 乙卯年의 교생안과 비교하여 보았을 때 5명이 중복되어 기재되어 있다. 9년이라는 시간간격이 있음에도 중복되는 경우가 많으며 잦은 교생의 교체로 인한 향교운영의 혼란을 피하기 위한 조치였다고 생각된다. 이러한 교생안 중복등재는 영양 영양향교 서재교생안의 전반적인 현상이다.

자료적 가치

1864년 을묘년 영양 영양향교의 교생안은 서재교생안으로 당시 영양 영양향교 서재교생의 입록현황과 서재교생의 전반적인 실체를 간접적으로 살펴볼 수 있는 자료이다.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期 鄕校硏究, 尹熙勉, 일조각, 1996

유기선,윤정식