내용 및 특징

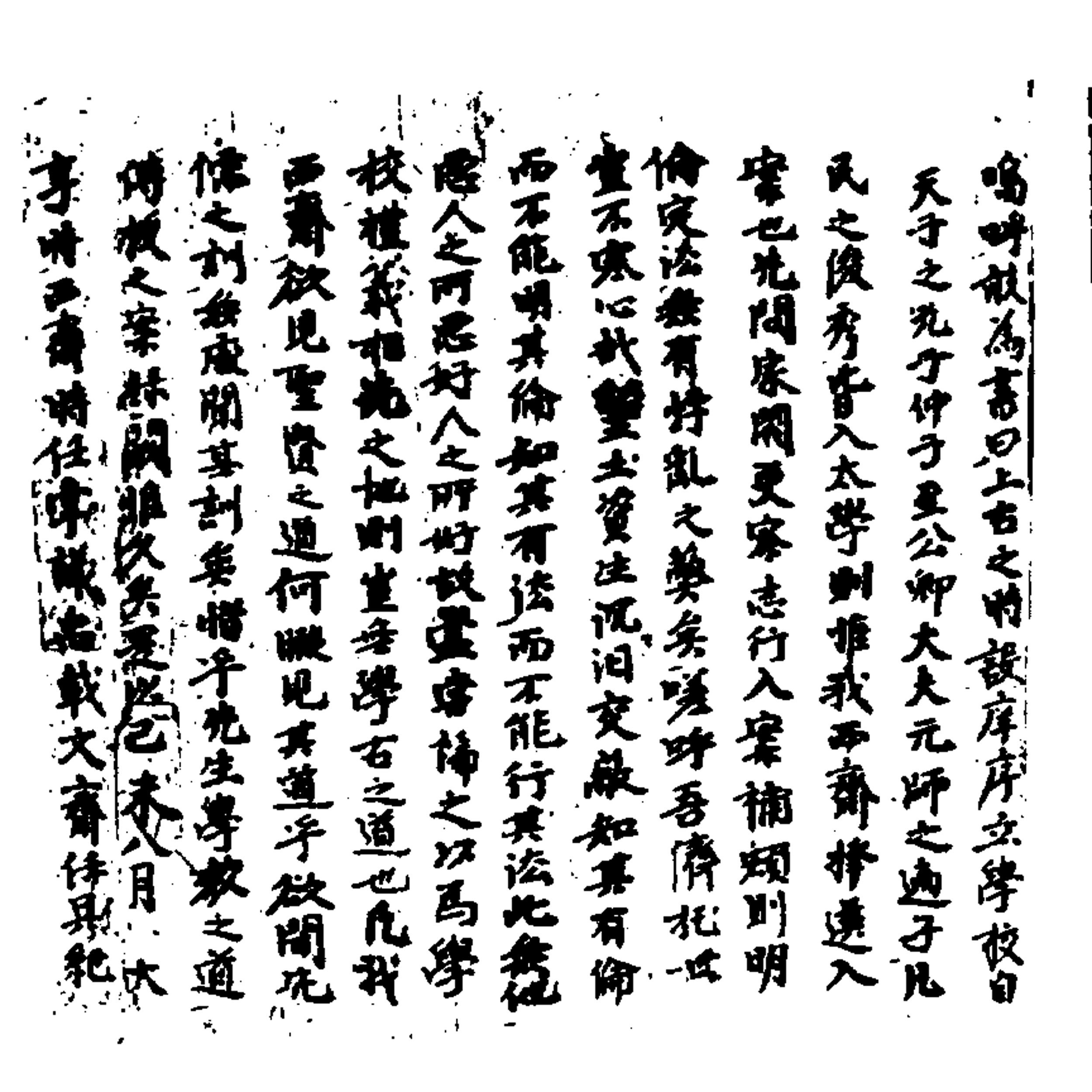

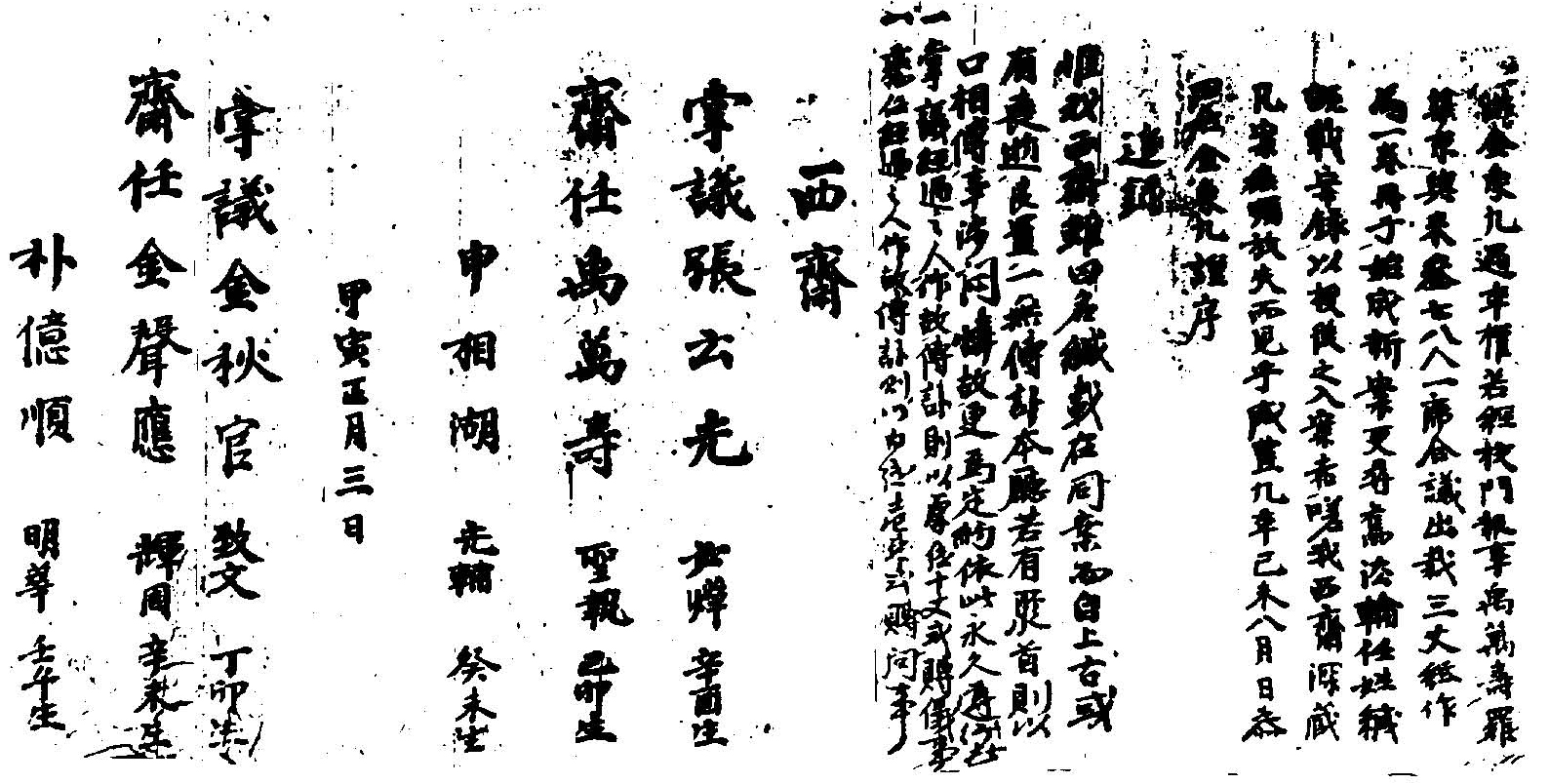

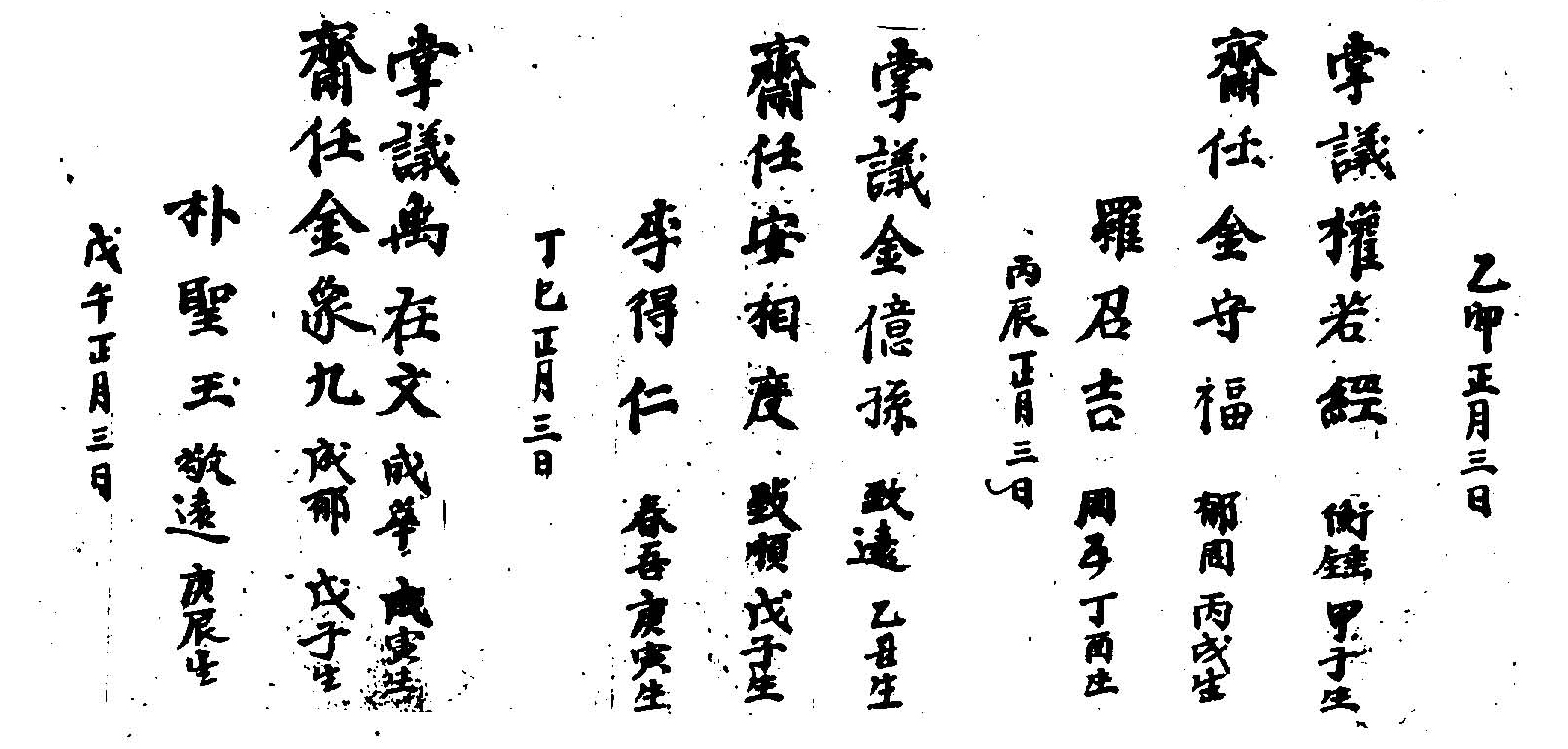

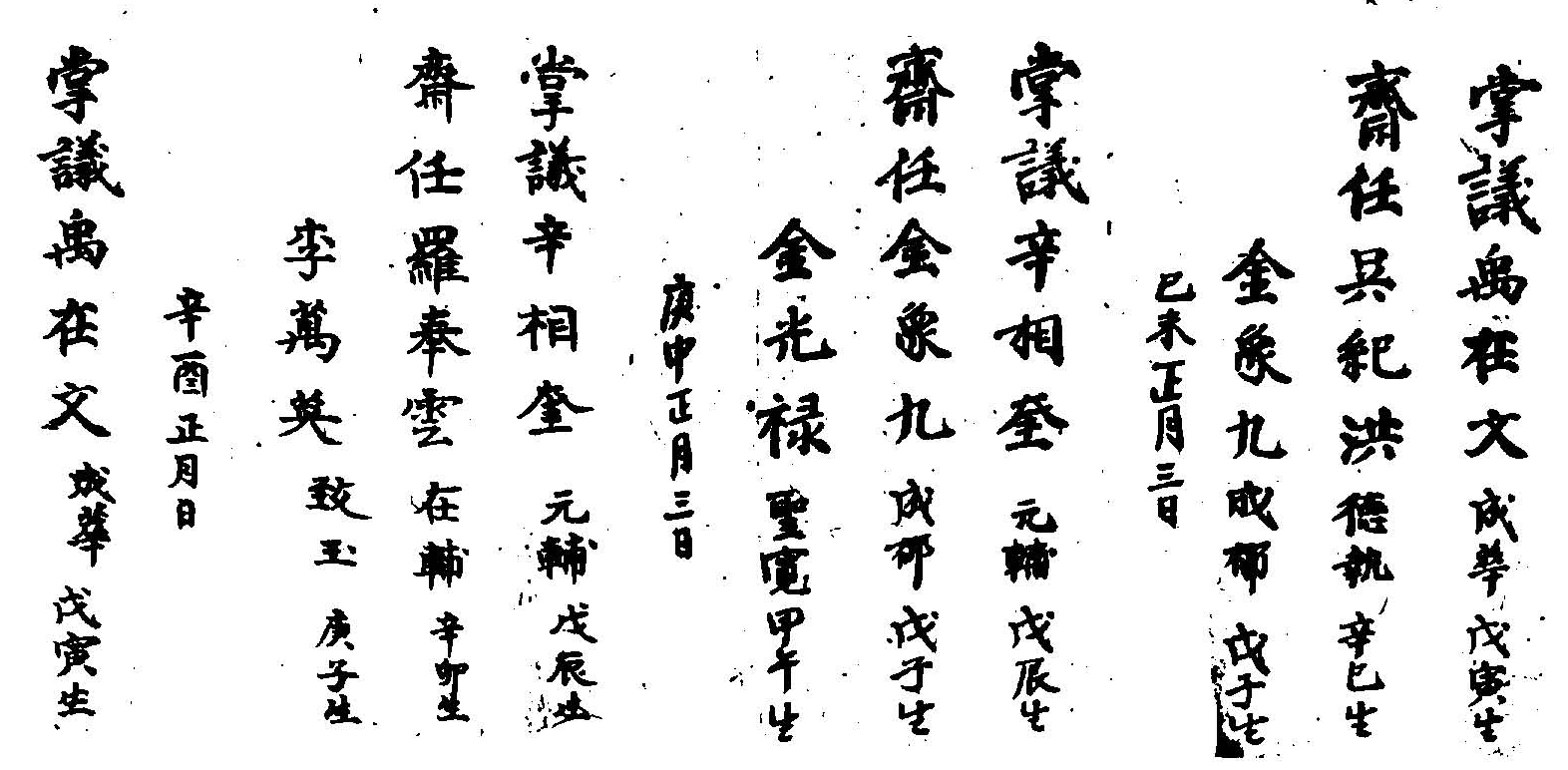

이 임금록은 1854년(甲寅)부터 1905년(乙巳)까지 작성된 서재 임원의 명단이다. 序文에서는 1859년(己未) 秋享때에 掌議 禹載文, 齋任 吳紀洪, 金象九 過卒 權若經, 校門執事 禹萬壽, 羅華京 등을 포함한 78명이 모여서 새로운 서재교생의 명단을 만들기로 한 이유와 追錄으로 서재교생들 상호간의 訃助에 대한 항목을 적고 있다. 즉, 서재교생 선발에 있어서 家閥과 志行을 살펴 補額토록 하는 규정이 있지만, 향교의 재정이 어려워 그 법을 능히 수행하지 못하였기에 惡好人의 장소로 변하였으며, 이를 바로잡기 위해 舊法을 쫒아 새로운 西齋案을 만들었다는 것이다. 新案에는 재임직을 돌려가며 세습하는 이전의 규식을 따르고 있음을 齋任들의 성씨를 통해 파악할 수 있다. 이들의 성씨별 분포를 보면 李氏 11명, 金氏 17명, 朴氏 7명, 徐氏 1명, 盧氏 1명, 安氏 3명, 張氏 11명, 權氏 5명, 孫氏 1명, 韓氏 1명, 辛氏 2명, 申氏 1명, 黃氏 2명, 裵氏 1명, 禹氏 5명, 羅氏 11명, 吳氏 3명, 秦氏 2명, 高氏 1명 등이다.

15세기 중엽의 『世宗實錄地理志』에 나오는 영천군의 土姓으로는 皇甫·申·李·尹氏가, 來姓은 宋·金·兪·崔·沈氏 등 총 9개의 성씨가 있었다. 그러나 16세기 초에 작성된 『新增東國輿地勝覽』에서는 克氏와 1497년 신령현이 廢縣되어 영천군에 귀속되면서 신령의 토성이었던 李․朴․丁․史氏가 영천의 來姓으로 등장하여 총 14개의 성씨로 증가하였다. 그러나 19세기 말에 작성된 『嶺南邑誌』에서는 기존의 皇甫氏, 李氏, 尹氏, 申氏 宋氏, 金氏, 克氏, 兪氏, 崔氏, 沈氏 등의 10개 성씨와 신령에서 來幷한 李․朴․丁․史氏의 4개 성씨, 정확한 유래를 알 수 없지만 과거에 增補된 曺氏, 鄭氏, 徐氏, 權氏, 安氏, 成氏, 朴氏, 孫氏, 辛氏, 郭氏, 柳氏, 金氏, 盧氏, 田氏, 趙氏 등의 15개 來姓이 나타난다. 대개 邑誌에 등장하는 성씨들이 당시 校院을 출입하던 성씨였음을 감안한다면 이들은 모두 士族이었다고 볼 수 있다. 그러나 임금록의 성씨 중 裵氏, 禹氏, 羅氏, 吳氏, 秦氏, 高氏는 鄕案과 儒案에 나오지 않음은 물론이고 1895년에 만들어진 『영남읍지』 에서도 나오지 않는다. 다만, 申氏와 黃氏는 유안에는 나오지 않지만, 향안에는 나오는 성씨이다. 이들의 성씨를 분석해 보면 양반의 서얼들이 서재의 임원을 상당수 많이 맡았음을 알 수 있다. 이는 양반들이 그들의 혈족을 서재의 임원에 차정함으로서 향교를 장악하고자 하는 의도에서 비롯된 것이라 볼 수 있다. 이는 18세기 영천군에서 시행된 望亭鄕約에서 鄕員을 신분에 따라 上中下廳으로 나누는 가운데 양반을 上廳에 놓으면서 中廳에는 兩班庶派를 참여시켜 이름을 올리되 양민 중에서 출신 및 문자를 해독하여 향교 西齋에 입속한 자도 참여시켜 이름을 올리는 것을 허락한다는 내용이 있는 것으로 보아서 양민출신의 교생을 庶孼과 함께 中人으로 인정하고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 아직까지 향교가 양반사족에 의하여 장악되었음을 알려준다. 서재 재임 중 掌議를 담당한 성씨는 金氏 5명, 張氏 4명, 權氏 5명, 羅氏 4명, 李氏 4명, 禹氏 3명, 朴氏 2명, 辛氏 2명, 韓氏 1명, 黃氏 1명, 孫氏 1명, 吳氏 1명, 高氏 1명, 盧氏 1명으로 나타난다. 이 중 장씨, 김씨, 우씨, 신씨, 한씨는 2~4번을 연임하여 장의를 지냈는데, 특히 金聲應은 4번을 연속하여 역임하였다. 평민으로 보이는 나씨와 우씨, 오씨, 고씨는 1878년(戊寅)이후에 나타나기 시작하여 이후 약 20년간 서재의 재임직을 거의 독점하였다.

향교의 교임은 대체로 동재의 청금유생들 가운데서 수임인 都有司(校長, 齋長, 齋首), 차임인 掌議(校貳), 말임인色掌(有司, 齋有司, 齋任)이 선출되었다. 1629년의 유안에서도 도유사, 장의, 유사의 순으로 교임들의 명단이 나타나고 있다. 영천향교의 경우 庚戌 12월 29일의 完議에 도유사 1인, 장의 2인이 수결한 것이 나오고 있으며, 1619년에 작성된 ‘鄕約案’에서는 ‘鄕校卽上有司主之’라 한 것으로 보아 향교를 대표하는 수임인 都有司를 上有司라고도 불렀음을 알 수 있다. 상유사를 비롯한 교임은 대개 향교에 적을 둔 유생 가운데 文行이나 德行을 갖추고 고을의 명망을 받아 사장이 될 만한 인물이 선출되었기 때문에 흔히 사류의 영수로 일컬어졌다. 따라서 유안에 등재된 인물들 중에서 교임이 배출되었을 것이다. 따라서 유안에 등재된 성씨들 중에서 교임이 배출되었을 것이다. 이러한 동재의 교임과는 별도로 서재의 교생들도 별도의 직임을 가지고 있었다. 그 직임의 구성과 명칭은 동재와 같은 경우가 있는가 하면 대개는 적은 수의 직임을 두고 있고 대표를 堂長이라고 하는 것이 일반적이었다. 영천향교의 경우 연도미상의 ‘儒生案’이라고 되어 있는 ‘西齋案’에 ‘堂長’역임 사실을 세주로 밝힌 경우가 있고, 특히 金斗星의 경우와 같이 公議에 의해 교생에서 薦出된 堂長이 존재하였음을 알 수 있다.

그러나 1618년과 1622년의 儒案에서도 堂長이라는 명칭이 나타나고 있다. 이는 동재유생과 서재교생이 나눠지던 17세기 중반 이전에 儒案이 작성되면서 당시 영천향교의 액내유생 즉 양반유생의 대표를 堂長이라 불렀으며, 17세기 중반이후 액내유생이 양반사족이 아닌 평민, 서얼들의 서재교생을 칭하게 되자 堂長이라는 말은 서재교생의 대표를 칭하는 것으로 성격이 변화한 것으로 보인다. 즉 1618년의 유안이 작성될 당시의 堂長은 양반유생이었던 것이다. 이들이 자체의 문서 등에서 堂長이라 사용한 것은 이 유안들이 작성되던 시기에 영천향교에는 壬辰倭亂으로 인해 대부분의 건물이 소실되고 東齋와 西齋만이 중수되어 있었기 때문이다. 1619년에 명륜당이 중수되면서 향교의 대략적인 모습은 갖춰졌지만, 불탔던 대성전은 1622년 9월에 가서야 완전히 중수될 수 있었다. 그래서 1622년 3월에 작성된 유안에서는 首任으로 堂長이 나오며, 1629년 유안에서는 都有司라는 명칭이 사용되고 있었다. 이를 종합해 본다면, 영천향교의 首任인 都有司는 上有司라 불리기도 하였으며, 향교건물이 완전히 갖춰지기 이전에는 堂長으로 불리었다고 할 수 있다.

그러나 이 임금록에서는 堂長이 보이지 않고 掌議 1인, 齋任 2인의 임원이 있었으며, 때로는 酒監 1인이 추가되어 있다. 즉 17세기 초부터 영천향교에서는 堂長이라는 명칭을 사용하고 있었지만, 이는 1622년 이후부터 서재교생의 대표를 일컫는 말로 사용되어 오다가 정확한 연대를 알 수는 없지만 늦어도 19세기 중반이후부터는 堂長이라는 칭호는 사용하지 않고 掌議와 齋任만을 두었다고 볼 수 있다. 어쨌든 이들 임원들은 교생의 임무인 향교의 守直과 祭享의 執事를 관장하고 동재교임의 향교운영을 보좌하는 역할을 수행하였으므로, 영천향교의 경우 이에 대한 구체적 자료는 없지만 마찬가지였을 것이다. 酒監은 大祭시에 향음례의 술을 담당하는 직으로서 양반유생이 담당하였던 것이지만, 1896년부터는 서재교생이 이를 담당하였던 것으로 보인다. 酒監의 서재내 서열은 장의보다 우선하고 있으며, 이들은 모두 전임 장의였던 자들이었다. 이를 통해 19세기 말부터 서재교생의 위치는 향교운영의 보조자에서, 보다 격상된 실무자로서 참여의 폭을 넓혀가고 있었음을 확인할 수 있다. 더불어 이전의 재임직을 독점하였던 이씨, 김씨 등의 서얼층에 비하여, 19세기 말의 신분제 철폐이후 평민들로 추정되는 새로운 성씨들이 대거 서재 재임직을 연임함으로서 서재교생의 저변이 확대되는 현상도 알 수 있다.

자료적 가치

이 자료는 향교의 서재 재임들의 명단으로서 서재교생들의 인적구성과 운영주체를 파악할 수 있다. 특히 서재 교생의 입록 과정에서 문벌과 지행을 시험하여 교생을 선발하면서 양반유생과 마찬가지로 서재교생들 역시 세습적으로 교생신분을 이어갔음을 확인할 수 있는 자료이다. 특히 19세기 중반이후 나타나는 신분제 붕괴 속에서 향교의 직임과 재임들의 구성에서도 변화가 나타나고 있는데, 그러한 사실을 구체적으로 확인할 수 있다.