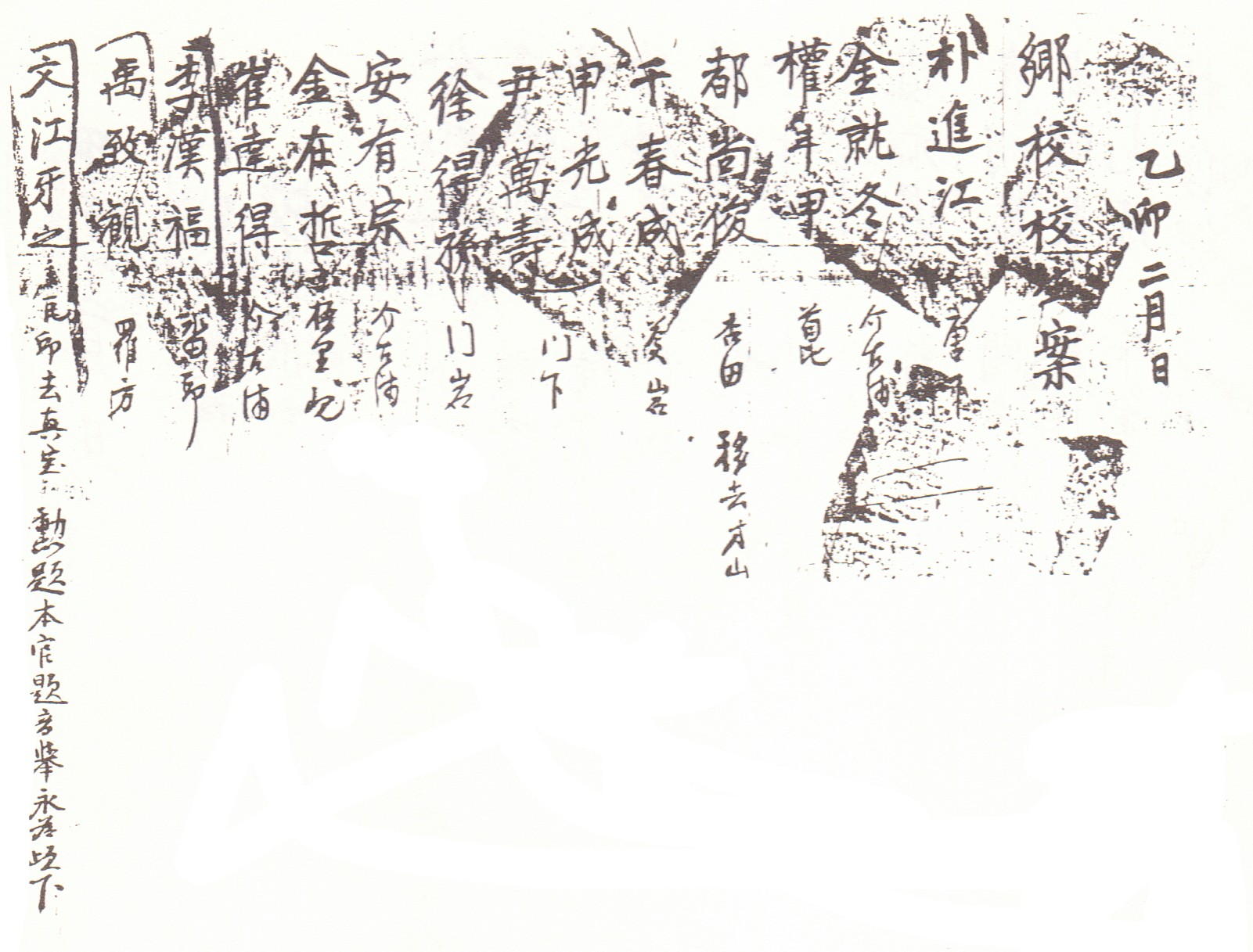

乙卯年에 작성된 英陽鄕校 校生案

내용 및 특징

이 자료는 乙卯年 二月에 작성된 英陽鄕校 校生安이다. 庚戌年 七月에 작성된 교생안의 명단에 중복되는 인물이 있는 것으로 보아 庚戌年 이후의 1855년 乙卯年에 작성된 교생안으로 생각된다. 영양 영양향교의 다른 교생안과 마찬가지로 校生安이 작성된 년도를 기재하고 교생의 이름을 기재하였으며 이름 밑에 주거지와 특이사항을 기재하였다.

乙卯年 校生案은 西齋校生案으로 당시 향교에 입학하였던 중상인층의 명부이다. 조선후기 校生은 분화되는 양상을 보이는데 조선초기에는 양반들의 향교참여가 활발하였다. 향교는 一邑一校의 원칙아래 儒學理念을 보급시키는 강학의 장소이자 鄕中의 與論을 형성하는 하나의 향촌기구였다. 따라서 兩班士族의 교생입학이 활발하였다. 이러한 교생에게는 여러 특혜가 주어졌는데 군역면제와 무상교육이 대표적인 예이다. 그러나 점차 양반자제 이외의 향교입학이 증가하기 시작하였다. 校生에게 부여된 軍役免除의 특전을 얻기 위해 중상인층의 향교입속이 증가하였다. 이러한 교생입학이 점차 늘어나자 양반들은 額內校生으로, 그 외는 額外校生으로 구분되어갔다.

校生에 대한 軍役免除로 인해 중상인층의 향교입속이 늘어나자 이로 인하여 軍役부족이라는 사회문제가 대두되었고 군역부족 문제를 해결하기 위해 仁祖년간 校生考講이 실시되었다. 校生考講은 額內,額外校生의 구분없이 모두 考講을 실시하고 落講者는 軍役에 충정하는 것으로 이는 양반층의 校生案 이탈 현상을 불러왔다. 즉 양반들은 더 이상 額內校生案에 이름을 올리지 않고 자신들만의 명부를 따로 작성하였다. 양반들은 靑衿錄, 儒生案, 儒案(양반의 명부가 반드시 靑衿錄,儒生案,儒案으로 통칭된 것은 아니다. 이러한 명칭은 지역별 시기별로 다르게 나타난다) 등의 명부를 작성하여 考講을 회피하였으며 額內,額外校生은 모두 중인·서얼 및 상민층으로 채워지게 되었다. 이에 따라 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되어 갔다.

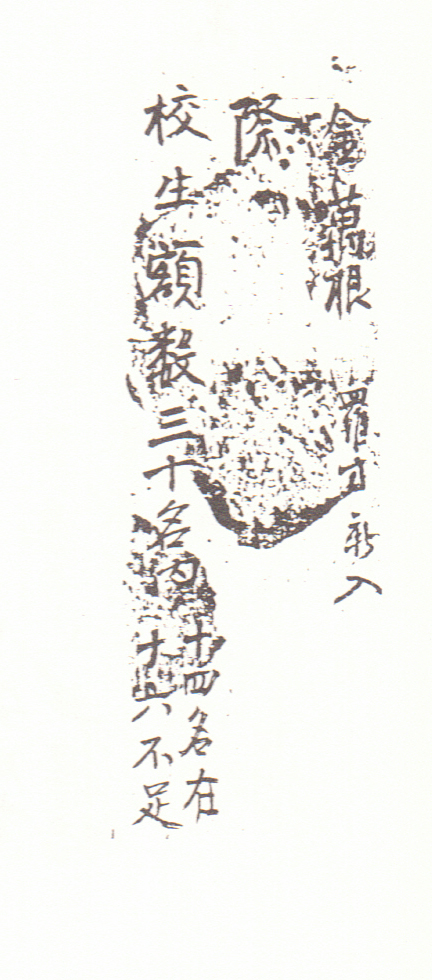

영양 영양향교의 경우에도 靑衿錄의 일종인 校案이 작성되었고, 서재교생안인 校生案이 따로 작성되었다. 본 자료는 乙卯年 英陽鄕校의 校生案으로 위에서 설명한 西齋校生의 명단이다. 모두 15명의 명단이 확인되고 있다. 문서의 말미에 ‘校生額數三十名內十四名在十六不足’이 기재되어 있다. 그러나 실재로는 15명이 기재되어 있는데 金萬根이라는 인물 밑에 新入이라 표기되어 있는 것으로 보아 초기에는 14명이 기재되었다가 이후 김만근이라는 인물이 새로이 추가된 것임을 알 수 있다. 자료에 표시되어 있는 것과 같이 당시 영양은 縣으로 校生의 정원은 30명이었으나 정원을 채우지 못하고 있다. 조선시대 향교의 정원은 시대별로 변화가 있었다. 우선 太宗대 교생의 정원은 留守官에 50명, 大都護府와 牧은 40명, 都護府에 40명, 현은 15명으로 책정되었다. 이 정원은 世宗때에도 변동이 없었다가 『經國大典』의 관계규정에서 정원이 대폭 증가하였다. 그 내용을 보면 府·大都護府·牧은 모두 90명, 都護府는 70명, 郡은 50명, 縣은 30명으로 『經國大典』에 법제화된 이후 조선말기까지 변동이 없었다. 이와 같은 증원의 배경에는 조선왕조 건국초기부터 地方의 民風을 儒敎理念에 입각하여 순화시키고 국가의 基幹人才를 양성하려는 목적이 있었는데, 국가기반이 점차 안정되어 감에 따라 점차 校生의 수를 늘인 것이라 생각된다.

英陽의 경우 조선시대의 행정단위는 縣이었다. 따라서 校生의 정원은 30명이었다. 그러나 乙卯年 校生案에는 15명만이 등재되어 정원을 채우지 못하고 있다. 영양향교에서 額外校生이 따로이 존재했었는지는 알 수 없으나 일단 법적제한 인원은 지켜지고 있었다.

교생안에는 교생의 명단과 함께 그들의 주거지와 특이사항이 적혀져 있는데 특이사항의 경우에는 移居가 1건 발견된다. 조선후기 향교의 서재교생은 일종의 役擔當層으로 교생이 일종의 役이었다. 이러한 役은 때로는 큰 부담이 되는 경우가 많았으며 이를 회피하기 위해 移居 또는 도망과 같은 현상이 자주 발생되었다. 乙卯年 교생안 외에도 19세기 영양 영양향교 교생안에는 移居나 逃去 등이 자주 발생되고 있는데 역기피 현상의 하나일 것으로 생각된다. 그리고 乙卯年의 교생안에는 천인으로 생각되는 인물이 등재되고 있는 특이점이 있다. 校生 가운데 文江牙之가 그 예이다. 문강아지의 이름 밑에는 ‘勳題本官題音舉永爲頉下’라는 기록이 있다. 本官에 공훈이 있어 앞으로 영구히 頉下, 즉 役을 면제한다고 밝히고 있다. 문강아지라는 이름으로 보아 천인으로 생각되는데 향교의 役을 부담하고 있던 하층신분으로 생각된다. 그리고 勳題本官題音舉永爲頉下라는 문구를 통해 당시 서재향교의 교생이 일종의 역담당층이었던 것을 알 수 있다.

교생안의 성씨별 등재현황을 살펴보면, 朴氏 1명, 金氏 3명, 權氏 1명, 都氏 1명, 千氏 1명, 申氏 1명, 尹氏 1명, 徐氏 1명, 安氏 1명, 崔氏 1명, 李氏 1명, 禹氏 1명, 文氏 1명이 등재되어 있다. 1850년 경술년 교생안과 비교해 보았을 때 朴進江, 金就冬(1850년 경술년 교생안에는 金就同으로 기록되어 있으나 동일인물로 생각된다), 權斗甲, 都尙俊, 千春成, 申光成, 尹萬壽, 徐得孫, 安有宗, 崔達得, 李漢福, 禹致觀, 文江牙之 이상 13명은 중복되어 등재되어 있다. 이는 잦은 교생의 교체로 인한 향교운영의 혼란을 피하기 위한 조치였다고 생각되며 이는 영양 영양향교 서재교생안의 전반적인 현상이다.

자료적 가치

1855년 乙卯年에 작성된 영양 영양향교 교생안으로 서재교생의 명단이다. 조선후기 영양 영양향교 서재교생의 입록현황을 파악할 수 있으며 당시의 서재교생이 일종의 역담당 계층이었음을 알 수 있다. 각 인물들의 성관 등 정확한 정보를 확인할 수는 없으나 역담당층이었던 사실로 미루어 보아 양반층이 아닌 중상인층이었음을 추측할 수 있다. 이와 같이 乙卯年 校生安을 통해 당시 영양 영양향교의 서재교생의 현황과 그들의 신분을 간접적으로 파악할 수 있는 자료이다.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期 鄕校硏究, 尹熙勉, 일조각, 1996

이병훈,유기선