내용 및 특징

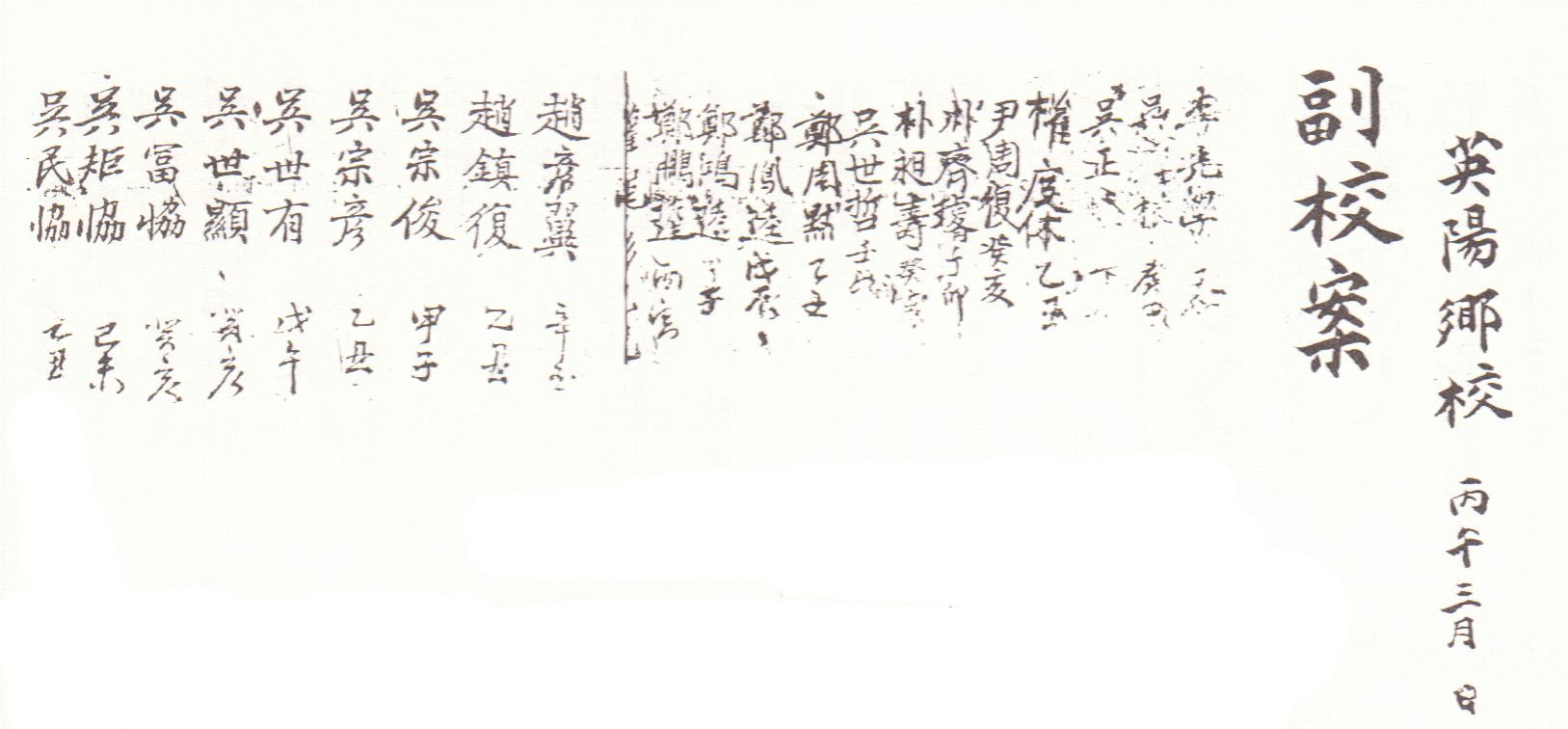

이 자료는 1830년부터영양 영양향교에서 작성된 校案으로서 1875년부터 작성된 校案과 함께 丙午년에 副本하여 표지를 다시 묶은 후 副校案이라 명명한 것이다. 영양현은 1413년에 행정구역의 개편으로 영해의 속현이 되었다가 1676년에 邑民들이 復縣을 청하여 복설하였으나, 다음해에 다시 영해부로 이속시켰다. 1678년 邑民들의 요청으로 읍내면․동남면․덕봉면․수비면은 진보현에 移屬되었고, 청기면․석보면은 영해에 移屬되었다. 이후 1683년 邑民 南時稷 등이 진정하여 특명으로 復說하고 현감을 두고 독립시켰다. 이때 석보면은 계속 영해부에 영속시키고, 청기면은 영양에 환속하였다. 이후 석보면은 1906년에 영양군으로 다시 이속되었다. 이처럼 태종이후 오랜 기간 영해의 속현으로 존재하였던 영양현은 숙종대 복현이 되어서야 비로소 一邑一校의 원칙에 따라 1684년 향교가 건립되었다.

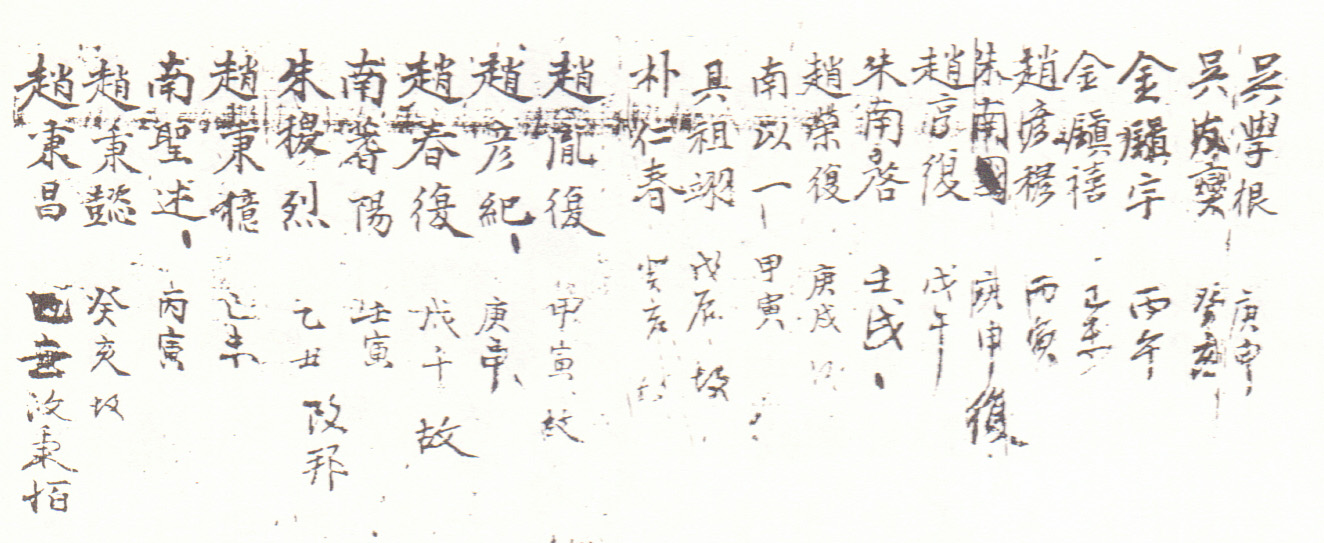

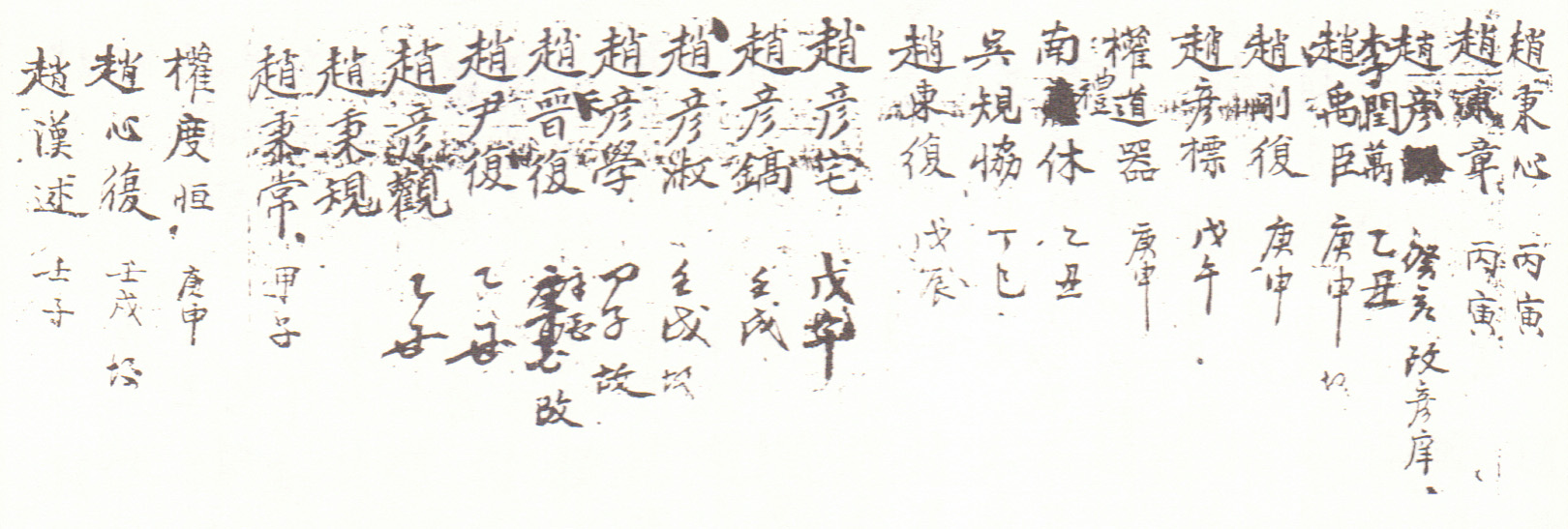

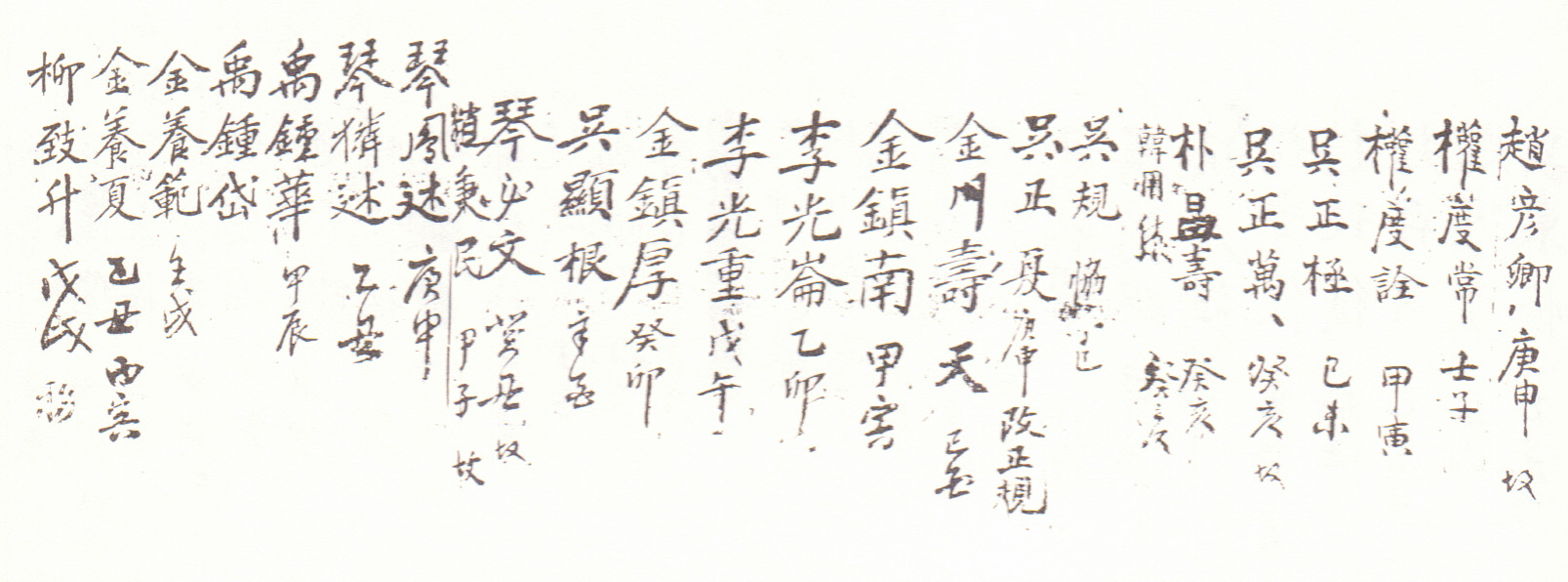

향교에 입학할 수 있는 교생의 자격은 시대와 지역에 따라 다소 차이를 보이므로 명확히 말하기 어려운 점이 있다. 법제적으로 평민도 입교할 수 있었지만, 조선 초기의 교생은 양반이었다. 그러나 16세기 이후부터는 중인ㆍ서얼 및 상민층도 향교에 입교하였고, 인조대 이후에는 校生考講이 실시되면서 향교 생도의 호칭은 유생과 교생으로 구분되었다. 즉, 동재에 거하는 사족은 유생, 서재에 거하는 중인ㆍ서얼 및 상민층은 교생이라 통칭된 것이다. 17세기 후반 설립된 영양 영양향교 역시 동재는 유생, 서재는 교생으로 분리되어있었다. 현재 영양 영양향교가 소장하고 있는 자료를 보면 동재 유생과 서재유생이 각각 校案과 校生安으로 분리하여 작성한 것을 알 수 있다. 영양 영양향교는 17세기 말 설립되었기 때문에 校案은 儒案이나 鄕案, 혹은 靑襟錄과 같은 성격을 지니고 있다 즉, 영양 영양향교 관내 향교 유림의 안으로 볼 수 있는 것이다. 그러나 이 자료의 경우 다르게 해석 될 소지가 있다. 이 副校案의 명확한 추록상황은 알 수 없지만, 未詳 5명를 포함 21개 가문, 784명이 등재되어있다. 기재된 자들을 성씨별로 살펴보면 趙氏 299명, 吳氏 114명, 鄭氏 72명, 權氏 69명, 南氏 43명, 李氏 36명, 朴氏 32명, 具氏 21명, 尹氏 19명, 金氏 18명, 琴氏 17명, 朱氏 13명, 禹氏 7명, 柳氏 5명, 韓氏 4명, 孫氏 3명, 白․成氏 각 2명, 申․辛․安氏 각 1명이다.

『世宗實錄地理志』와『新增東國輿地勝覽』영해도호부조에 나오는 土姓은 朴·金·黃·李·林·申이며, 속현인 영양은 南·李·金·房(方), 靑杞縣의 續姓으로 兪·崔씨가 石保의 續姓으로 金씨가 있었다. 1832년경에 작성된 『慶尙道邑誌』의 영양현 姓氏條를 보면, 本縣의 성씨로 南, 金氏가 있으며, 來姓으로 漢陽趙氏, 咸陽吳氏, 綾州具氏, 奉化琴氏, 安東權氏, 野城尹氏, 野城鄭氏, 潘南朴氏, 月城孫氏, 竹山安氏, 丹陽禹氏, 熊川朱氏, 寧越辛氏 등이 있었다. 대개 읍지 등에 기재된 성씨들이 그 지역을 대표하는 양반사족들임을 감안한다면, 19세기 초 영양현을 대표하는 성씨들은 모두 15개가 있었음을 알려준다. 이들 성씨는 20세기 초에 작성된 『嶠南誌』에도 동일하게 기재되고 있는데, 이것은 영양의 대표적인 양반사족들이 큰 변화없이 지역사회를 주도하고 있었음을 나타낸다.

이상을 통해보면 영양은 17세기 후반에 復縣되었기 때문에 李氏, 朴氏, 申氏와 같이 일부 성씨들 중에는 영해를 본관으로 하고 있었다. 영양현의 土姓 중 李氏, 房氏는 南氏와 金氏에 비하여 그 세가 쇠잔하였으며, 方氏는 18세기 이후의 자료에서는 더 이상 보이지 않으며, 英陽李氏 역시 19세기 초의 읍지에도 나타나지 않는 것으로 보아서 족세가 번창하지 못했던 것으로 보인다. 뿐만 아니라 執綱錄과 校案 등에 나타나는 이씨들은 재령이씨와 진성이씨로서 이들은 혼인을 통해 영양에 이주한 것으로 보인다. 부교안에 등재된 성씨 중 邑誌등에 나오지 않는 성씨는 水原白氏, 昌寧成氏, 淸州韓氏, 全州柳氏이다. 이들 성씨 역시 영양의 한양조씨, 영양남씨, 함양오씨 등과 혼인을 통해 영양에 들어온 것으로 보인다. 또한 이들 성씨는 집강안과 기타 자료에 등장하는 성씨와 거의 동일하였다. 이외에도 樂安吳氏, 金寧金氏 등이 있었는데, 이들은 老論의 영수인 宋時烈을 제향하는 雲谷影堂(1781)과 金溪書堂(1792)을 영양감천동과 석보면소계리에 건립하였다. 대표적 남인 지역인 영양에서 이처럼 노론계 院祠의 건립이 이뤄진 것은 노론계 지방관의 협조와 新鄕들이 주축이 된 新出老論들이 향촌내 주도권 쟁탈을 위해 각기 서원을 건립하였음을 알 수 있다. 金溪書堂은 영해부에 속해 있었기에 南人 성향을 가진 영양지역 舊鄕들의 견제를 받지 않았지만, 雲谷影堂은 영양내 주요 사족의 강한 반대에 부딪치게 되었다. 향교를 중심으로 강력한 지배력을 행사하고 있던 한양조씨, 야성정씨 등은 노론계 영당 건립에 맞서 관에 呈卞하여 당시 경상감사趙時俊의 명으로 훼철되었다. 이후 1786년에 영당이 재차 건립되었지만 다시 구향들의 반발로 훼철되었다. 하지만 1803년 다시 건립되어 이후 영양내 新鄕들의 중심처가 되었다. 이처럼 新舊鄕간의 분열은 계속 되었지만 영양의 鄕權은 舊鄕들에 의해 통제되는 형태로 지속되었다. 이와 같은 新舊鄕간의 대립에 따른 결과로 이후 新鄕들은 舊鄕들이 관장하고 있던 鄕校의 校案에서 더 이상 찾아볼 수 없게 되었다. 1808년 운곡영당 사건을 조사한 경상감사鄭東觀의 狀啓에서 운곡영당을 둘러싼 영양현의 쟁단 원인으로서 舊鄕들이 校院을 오로지 관장하여 新鄕들의 添入을 허락하지 않았기 때문에 新鄕들이 吏校들과 협력하여 그들 나름의 校院을 세웠고, 또 영당이 건립된 후 신향들은 스스로 儒案을 만들어 生員이라고 칭하였고, 吏校와 常漢輩들과 결탁하여 避役者들을 위한 하나의 장소를 만들게 되었다고 하였다. 실제, 1786년에 작성된 校案을 보면 英陽金氏, 載寧李氏, 咸陽吳氏, 英陽南氏, 綾川具氏, 漢陽趙氏, 竹山安氏, 野城鄭氏, 樂安吳氏가 중심이 되어 기재되어 있다. 1830년부터 작성된 교안에서는 舊鄕으로 분류된 성씨들는 증가하는 현상을 보이지만, 운곡영당 사건이후부터는 新鄕측 가문의 一族들은 교안에서 나타나지 않는다. 이는 신향세력들이 1803년 이후 재건립된 운곡영당을 중심으로 활동하였기 때문으로 보이는데, 운곡영당 재건립은 당시 정순왕후의 수렴청정과 남인의 몰락이라는 정치적 상황과 무관하지 않았던 것으로 보인다.

이 부교안의 기재 양식을 보면 이름과 생년, 改名 및 사망여부 등을 기록하고 있는데, 1875년 부교안에는 이외에도 居住地도 표기되어 있어서 참고가 된다. 『經國大典』을 보면 지방행정 편제에 따라 교생의 정원을 법적으로 규정하고 있다. 목ㆍ부ㆍ대도호부ㆍ목 의 경우 90명, 도호부 70명, 군 50명, 현 30명이었다. 교생의 정원은 조선 말기까지 변동이 없었는데 이 자료의 경우 등재자가 784명으로 정원수 30명을 훨씬 웃돌고 있다. 이처럼 많은 수가 기재된 것은 약 10여 년간의 교안을 병오년에 副本하면서 연도의 구분 없이 표기했기 때문으로 보인다. 실제, 이러한 사실은 부교안의 인물들 중 족보로 확인이 가능한 몇몇 인물을 살펴보면 알 수 있다. 漢陽趙氏인 趙秉浩는 1826년에 태어났으며, 그의 부친인 趙彦觀은 1805년에 영양읍三池里에서 태어났다. 부교안이 작성된 1830년을 기준으로 보면, 조병호의 경우 불과 5세의 나이로서 교생이 될 수 있는 연령이 안 되었다. 실제 그의 이름 또한 부교안의 뒤편에 기재되어 있어서 최소한 15세가 된 후에 부교안에 기재되었음을 추측할 수 있다. 이를 통해 보면, 이 부교안은 1830년에 작성된 이래 최소 10여 년간 계속 추록되었음을 알 수 있다.

이외에도 이 교안이 양반유생들의 명단임은 다음의 몇가지 사례를 통해 짐작해 볼 수 있다. 우선, 기재된 모든 성씨의 인물들을 확인할 수는 없지만, 일부 인물들을 통해 짐작할 수 있을 것으로 보인다. 앞서 살펴본 조남복의 자는 用賓, 호는 荷潭으로서, 『荷潭文集』이 있으며, 그가 강학하였던 荷潭亭이 현재에도 남아있다. 또한 조남복의 堂內族人들이 대거 기재되어 있는 것으로 보아서 이 교안은 양반들의 명단이라고 할 수 있다. 이들이 校案내지 靑衿錄으로 표현하지 않고 副校案이라 명명한 이유를 알 수는 없지만, 1786년에 작성된 校案에는 趙氏, 禹氏, 白氏, 鄭氏, 朴氏 등은 매우 소략한 반면 吳氏, 金氏, 李氏, 具氏, 南氏, 安氏 등이 많이 기재되어 있다. 이중 오씨와 김씨는 앞서 살펴본대로 구향인 함양오씨, 영양김씨와 신향인 낙안오씨, 김녕김씨가 섞여 있었다. 또한 우씨와 백씨, 박씨와 같이 혼인을 통해 들어온 성씨를 제외하고, 영양의 대표적인 舊鄕이었던 한양조씨, 야성정씨의 수가 적은 것은 1765년과 영조연간에 건립된 月麓書堂과 道皐書堂을 중심으로 활동하였기 때문으로 보인다. 또한 18세기 중엽이후 ‘庶孼許通事目’이 반포되고, 이후 庶孼들의 향안 및 교안에의 등재가 보편화 되던 사회적 상황에서, 영양은 교안이 유일한 양반들의 명부였기에 교안에 서얼들의 참여가 증가했을 것임은 쉽게 짐작할 수 있다. 이렇게 본다면 당시 교안에 기재된 인물들은 新鄕세력과 舊鄕들의 庶子들이 중심이 되어 기재된 것이며, 양반사족들은 문중서원(서당)을 중심으로 활동하였음을 짐작할 수 있다. 그러나 여전히 校案의 등재와 향교의 제례에 있어서 중심이 된 것은 舊鄕들이었다. 그렇기에 新鄕들이 새로운 영당을 건립하기 위해 모의하였던 것이며, 이로 인해 신구향간의 대립이 극화되어 갔던 것이다.

이상의 내용을 정리하면, 丙午年에 副本된 이 교안은 1830년부터 작성된 것으로서, 18세기 말에 운곡영당 건립을 두고 新舊鄕간의 대립이 있은 후부터 교안에서 新鄕들이 사라지게 되었다는 것이다. 이런 사실은 매년 작성된 교안의 원본이 없어서 비교할 수는 없지만, 짐작컨대 副本을 만들면서 양반유생을 제외한 서얼 등의 신향 및 신출노론 세력을 교안에서 삭제한 것으로 보인다.

1778년 교생안에 첨부된 完議를 보면 영양 영양향교의 교생들은 동재와 서재에 구분없이 儒生으로 칭하면서, 특히 돈 있고 無識한 자들이 冒占하는 현상이 큰 폐단이었음을 지적하고 있다. 이들 冒稱 儒生들은 향교가 건립된 이래 각종 건물의 건축 비용을 지원하거나, 서재가 비었다는 이유로 함부로 서재에 들어 정원이 넘는 폐단이 있었던 것이다. 이에 校生과 더불어 西齋儒生 모두를 소집하여 受講하고, 시험을 쳐서 通講한 자만을 교생안에 기재토록하고 서재 교생안의 ‘西齋’라는 이름을 삭제하고, 그냥 ‘校生案’이라고 칭하도록 하였다. 이를 통해 보면, 교생안에 기재된 사람들은 신분상 양반유생이 아닌 서얼과 평민이었음을 알 수 있다. 또한 17세기 말에 작성된 校生案에 등재된 인물들 중 일부는 집강안에도 나오는데, 그들이 맡은 역할이 釋奠禮에서 滌器, 通喝 등으로서 執事의 역할을 하고 있었다. 이외에도 姓氏의 附註로서 講案, 年滿, 官任 등을 기재하였는데, 이는 이들 교생들이 시험을 쳐서 通講한 자들이며, 교생으로서 지위를 유지할 수 있는 연령이 만기된 자는 年滿으로, 관청에서 수령의 업무를 보조하는 자들은 官任으로 표기하였던 것으로 보인다. 이를 볼 때 교생안에 기재된 인물들은 西齋校生으로서 평민내지 서얼이었음을 짐작할 수 있다. 이상을 통해 영양현에서는 양반유생의 경우 校案, 副校案에, 서얼내지 평민으로 짐작되는 서재교생들은 校生案에 기재하고 있음을 알 수 있다. 이외에 집강안은 향교의 각종 祭禮時에 작성된 것으로서 각각의 職任에 따라 양반유생과 교생들이 고루 섞여 있다고 볼 수 있다.

자료적 가치

이 자료는 수년간에 걸쳐 작성된 교안을 副本한 것으로, 19세기 당시의 영양현의 유력 사족의 동향에 대하여 확인할 수 있다. 이외에도 영양 영양향교에 소장된 이전 시기의 교안 및 집강안과 영양현 소재 서원자료를 종합하여 분석하면, 17세기 말 영양현이 복현된 이후 전개되었던 기존 양반사족 즉, 舊鄕세력들과 서얼 및 새로이 영양에 들어와 정착하면서 노론으로 전향한 新出老論이라 불리는 新鄕간의 향촌 주도권을 둘러싼 치열한 결과를 확인할 수 있다. 이 부교안은 그 결과로서 舊鄕들이 이전에 작성된 교안에서 添入한 新鄕들을 삭제하고 새로이 엮어서 만든 것이다. 즉, 이 부교안은 19세기 영양현의 대표적 사족들을 총망라한 것이자, 향촌사회의 변화 과정을 알려준다는 점에서 자료적 가치가 높다.