내용 및 특징

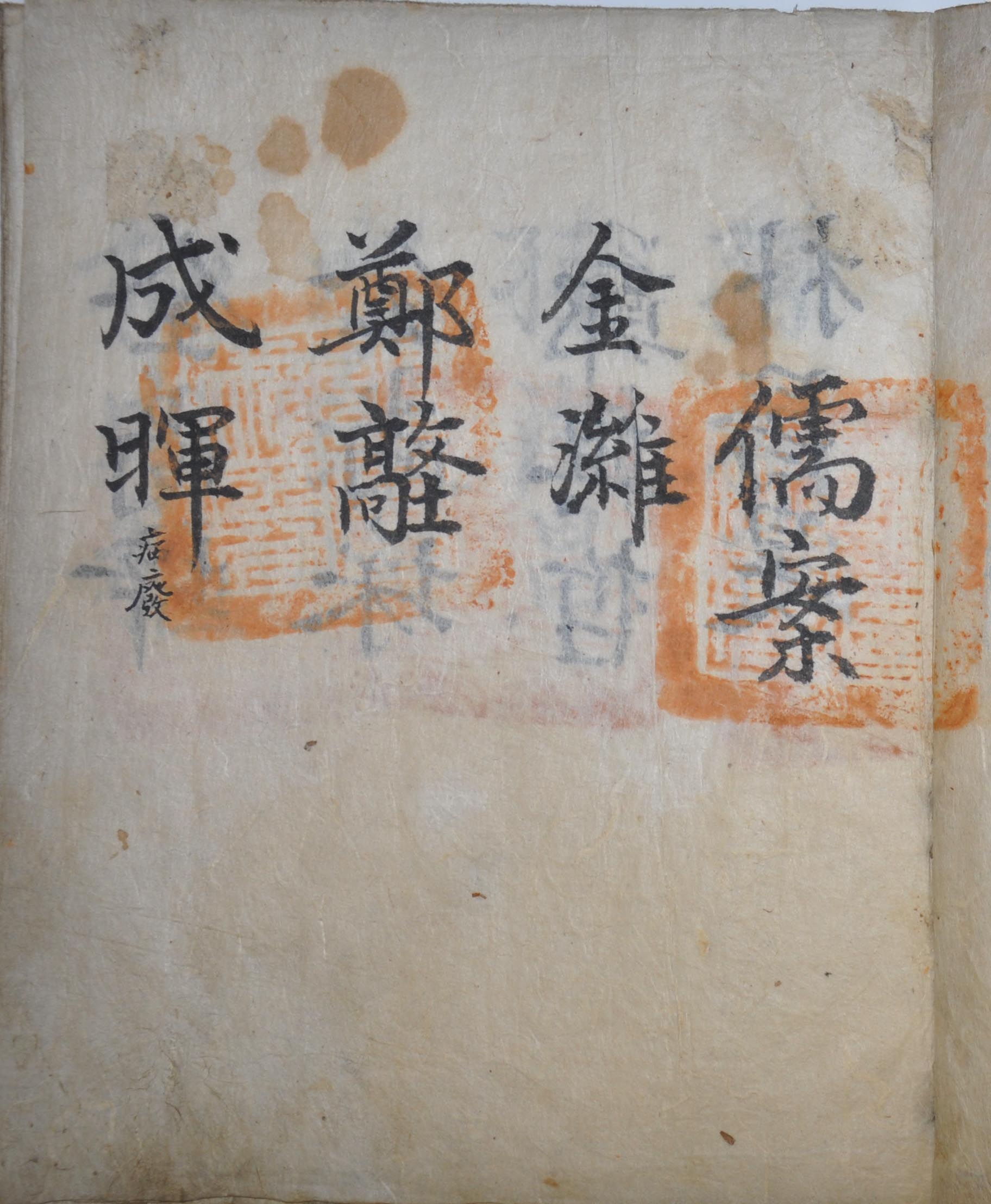

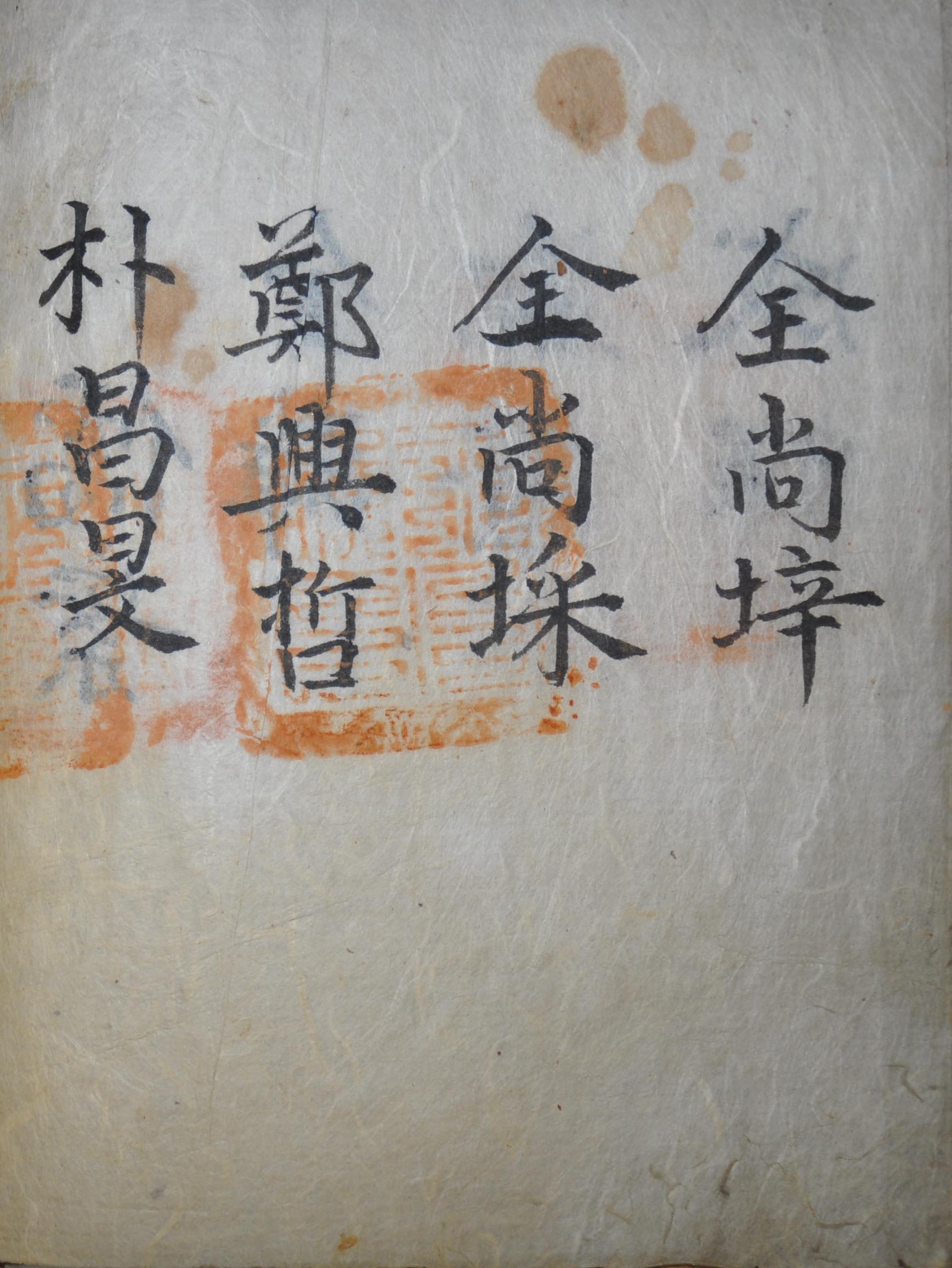

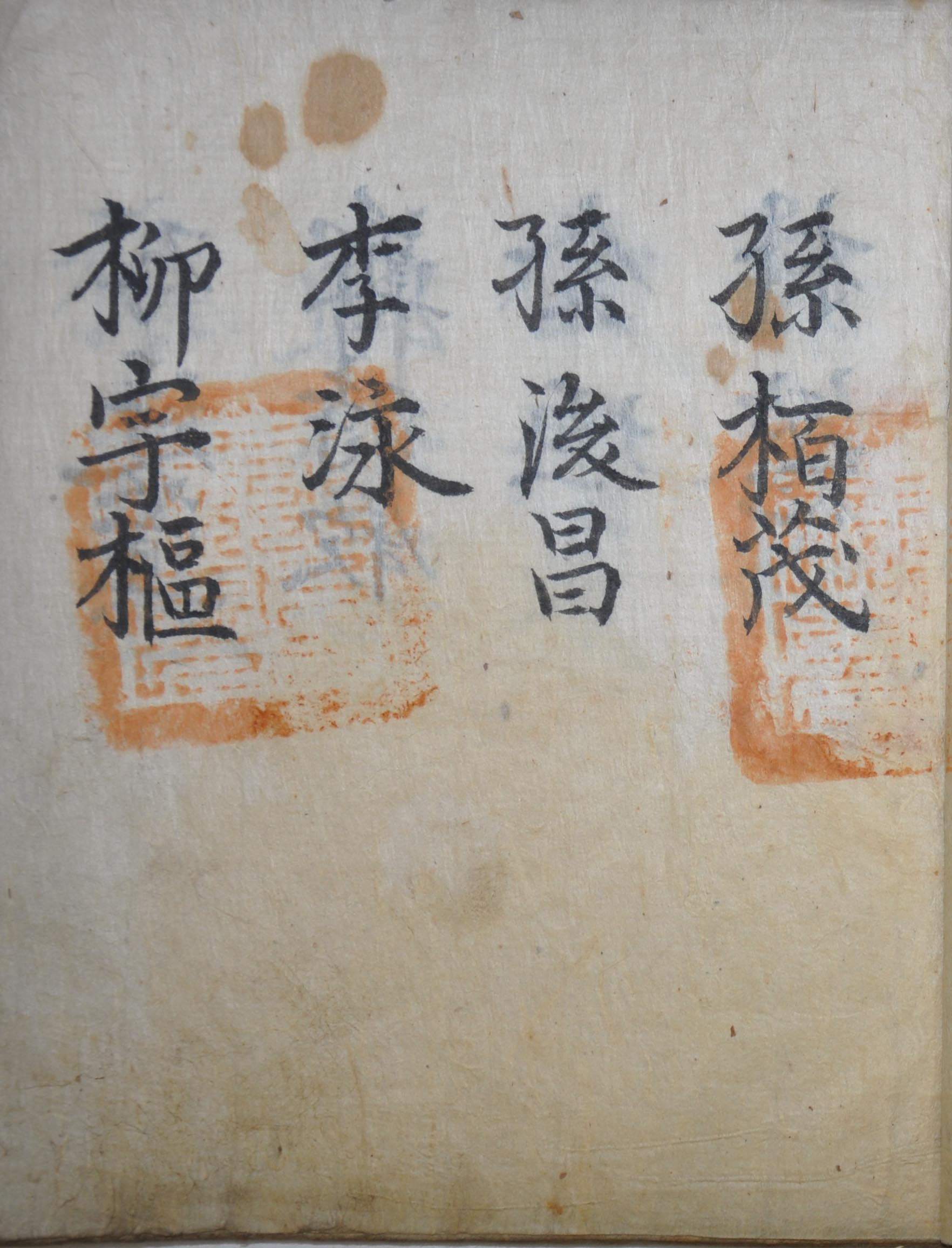

이 자료는 丁亥 2월에 작성된 儒案이다. 이 유안의 겉표지에는 ‘校案’이라고 표시되어 있으며, 속표제에 ‘儒案’이라고 되어있다. 여기에는 永川鄕校에 남아있는 여타의 儒案과는 달리 額內와 額外의 구분 없이 70명의 명단이 기록되어 있다. 이들을 성씨별로 구분해 보면 李 12, 鄭 11, 金 13, 朴 7, 曺․韓․全 각 4, 柳․權 각 3, 孫 2, 徐․張․辛․揚氏 각 1명으로 되어 있다.

15세기 중엽의 『世宗實錄地理志』에 나오는 영천군의 성씨를 살펴보면 土姓으로 皇甫·申·李·尹氏가, 來姓은 宋·金·兪·崔·沈氏 등 총 9개의 성씨가 있었다. 그러나 16세기 초에 작성된 『新增東國輿地勝覽』에서는 克氏와 1497년 신령현이 廢縣되어 영천군에 귀속되면서 신령의 토성이었던 李․朴․丁․史氏가 영천의 來姓으로 등장하여 총 14개의 성씨로 증가하였다. 그러나 19세기 말에 작성된 『嶺南邑誌』에서는 永川의 성씨로 기존의 皇甫氏, 李氏, 尹氏, 申氏 宋氏, 金氏, 克氏, 兪氏, 崔氏, 沈氏 등의 10개 성씨와 신령에서 來幷한 李․朴․丁․史氏의 4개 성씨, 정확한 유래를 알 수 없지만 과거에 增補된 曺氏, 鄭氏, 徐氏, 權氏, 安氏, 成氏, 朴氏, 孫氏, 辛氏, 郭氏, 柳氏, 金氏, 盧氏, 田氏, 趙氏 등의 15개 來姓이 나타난다.

대개 邑誌에 등장하는 성씨들이 당시 校院을 출입하던 성씨였음을 감안한다면 이들은 모두 士族이었다고 볼 수 있다. 이상의 문헌에서는 丁亥年 儒案에 나오는 全氏, 張氏, 韓氏, 楊氏는 나오지 않는다. 이는 이들 성씨가 영천에 이주해오기 이전에 유안이 작성되었거나, 오래전에 이주해왔지만 후대에 오면서 점차 쇠퇴한 것으로 보인다. 이런 현상은 鄕案과 영천향교에 남아있는17세기 초의 儒案을 통해서도 확인할 수 있다. 1618년의 유안에서는 張氏와 韓氏 모두 액내유생으로 이름을 올리고 있으며, 1622년의 유안에서는 張氏와 全氏가 액내유생으로 나오고 있다. 이는 이들 세 성씨가 士族임을 나타내는 것이지만, 1629년의 유안에는 세 성씨가 모두 나오지 않는 것으로 보아서 타향으로 이주를 하거나 사족으로의 지위를 유지하기도 힘들만큼 형편이 어려웠던 것으로 짐작된다. 淸州楊氏의 경우 1670년의 향안에 처음 나타나는데, 18세기 이후의 향안과 유안에서도 매우 적은 수가 나타난다. 다만 인근의 신령현에 다수가 살고 있었다.

영천의 토성인 皇甫, 李, 尹, 申氏는 모두 조선시대 사족으로 나타나지만 유안에는 皇甫氏와 申氏가 보이지 않는다. 특히 황보씨는 鄕案에서도 입록된 자가 없다. 황보씨의 시조는 고려 초의 豪族으로 나오지만, 관인으로 발전한 시기는 고려 말부터였다. 15세기 초 한때 가세가 크게 일었지만, 世祖의 등극으로 일문이 몰락한 것으로 보인다. 李氏는 고려 중기부터 상경종사하는 관인이 계속되었고 재지세력도 번성하여 사족과 이족으로 분화되어 갔다. 영천이씨는 사족과 이족이 함께 족세가 번창하여 각파에서 상경종사하면서 京鄕 각지에 분포되었는데, 그 중에 李賢輔 일파는 선초 영천에서 예안현汾川으로 이주하여 그곳에서 대표적인 사림가문으로 발전하였다. 尹氏와 申氏도 조선시대 사족으로 성장하였다. 이들 성씨들 외에도 영천에는 다른 지역에서 移住한 성씨가 儒案에 많이 등장하고 있다. 來姓의 하나인 崔氏는 고려후기 이래 士族과 吏族을 다 갖추었던 가문이었다. 고려 말의 鄭夢周는 外家인 영천에서 생장하였고, 上京從仕 후에도 그 일족은 잔류하고 있었다. 그리고 李滉의 문도가 된 曺好益은 16세기 후반에 창원에서 영천으로 이주하였는데 그 후손들이 영천에서 번성하였다. 바로 이들 來姓이 영천향교의 운영에 一翼을 담당하였음을 유안을 통해 확인할 수 있다. 또한 작성 시기는 鄕案과 비교해 볼 때 1827년의 것으로 추정된다.

영천향교에 남아있는 17세기 초의 儒案들은 액내, 액외로 구분되어 있는 것으로 보아 東齋儒生과 西齋校生이 구별되어 額內校生에 평민과 서얼이 입교하는 구분이 생기기 이전에 작성된 것으로서, 양반이 출입하는 동재유생만을 적은 靑衿錄을 뜻하는 것이 아니라 아직 향교의 교생, 즉 유생을 칭하면서 액내교생으로 존재할 당시의 교생명단을 지칭하는 것이라고 볼 수 있다. 정해 2월의 儒案 역시 기록된 성씨들 중 이전의 儒案에서 額外만을 배출한 辛氏와 새롭게 나타나는 楊氏를 제외한 나머지 12개 성씨는 사족에 속하는 성씨라고 볼 수 있을 것이다. 향안에서도 辛氏는 나오지 않지만, 楊氏는 입록된 성씨임을 감안할 때 이들 본 자료는 사족의 동재유생만을 대상으로 한 靑衿錄이라고 볼 수 있을 것이다.

이 자료를 형태적으로 살펴보면, 일반적인 儒案 및 校生案, 鄕案 등에는 성명 밑에 字나 號, 生年을 기록하고 있으나 여기에는 그러한 것이 나오지 않는다. 그러나 대개의 儒案이 그러하듯 나이순으로 성명을 기재한 것으로 보인다. 또한 유안이 작성될 당시 입록 대상자의 건강 상태 및 仕宦 내력을 기록하고 있다. 成暉의 경우 ‘病廢’라 하여 건강이 몹시 안 좋음을 기록하였으며, 李榮坤은 ‘司勇’이라는 品職을 가지고 있었다. 그 외의 인물들은 성명 외에는 아무런 기록이 없다. 문서의 말미에는 유안을 작성하였던 齋任 4명의 姓과 手決이 있다. 향교의 校任職 중 가장 말직에 해당하는 齋任은 ‘色掌’으로도 불리는데 대체로 東齋의 靑衿儒生들 가운데서 선출되었다.

자료적 가치

향교에 입학한 학생들의 명부인 교생안은 시기와 신분에 따라 그 명칭에 변화가 있었다. 이러한 변화를 영천향교에 소장된 각종 명단에 의하여 살펴볼 수 있다. 흔히 향교의 운영에는 조선 초부터 재지사족이 중심이 되었지만, 인조대 이후 기존 사족들의 향교운영에 대한 기피 현상으로 외부에서 이주해온 사족 내지 군공과 납속 등을 통해 신분을 상승한 新鄕세력, 서얼계층들의 향교 활동 참여가 증가 하였다. 물론, 기존의 사족들도 양반으로서 신분유지를 위해 향교의 교생 명부에 이름을 올리고 있었지만, 새롭게 향교에 출입하는 자들과의 차별을 위하여 儒案, 靑衿錄 등의 별도의 명부를 만들어 운용하였다. 또한 사족 이외의 자들은 교생안, 서재안 등의 별도 명부를 만들어 차별화 했지만, 이들 명부도 19세기 이후 班常 구별의 불필요성으로 점차 통합 되어 갔음을 확인할 수 있다. 즉, 영천향교 소장 儒案, 鄕案 등을 통해 향촌내의 기존 사족집단과 새롭게 入鄕 내지 성장한 집단 등과의 향촌내 세력 구조를 파악할 수 있다.