癸未年에 작성된 英陽鄕校 校生案

내용 및 특징

조선초기 鄕校는 一邑一校의 원칙아래 儒敎理念을 보급시키는 강학의 장소였다. 또한 향교는 교육의 장소일 뿐만 아니라 鄕中與論을 형성하는 하나의 향촌기구였으므로 兩班士族의 교생입학이 활발하였다. 교생에게는 여러 특혜가 주어졌는데 군역면제와 무상교육이 대표적인 예이다.

향교입교의 신분상 자격을 살펴보면 법제상으로 이에 대한 구체적 자격제한이 명시된 것은 없다. 다만 校生의 赴校의 목적이 과거준비에 있기 때문에 文科에 응시할 수 있는 신분상의 자격자가 향교에 들어 갔다고 할 수 있다. 『太祖實錄』卷5, 太祖 3年 4月 丙寅條의 「自今 置敎授官 土官子弟十歲以上 皆令入學 養成其才 許赴國試」에서와 같이 실제 文科의 응시 자격은 兩班子弟에 한정되어 있었다. 즉 실질적인 향교입학의 대부분은 양반자제였다고 볼 수 있다. 그러나 中宗년간에 이르러 사회기강이 문란해지고 점차 양반자제이외의 향교입학이 발생하기 시작하였다. 즉 과거응시자격이 없는 良人의 子弟가 校生에게 부여된 軍役免除의 특전을 얻기 위해 入校하였다. 양반 이외 신분자의 향교입학이 점차 늘어나자 양반들은 額內校生으로, 그 외는 額外校生으로 구분되어져 갔다.

校生에 대한 軍役免除로 인해 교생이 점차 늘어나고 이로 인한 軍役부족 현상이 나타나자 仁祖년간 校生考講이 실시되었다. 校生考講은 額內,額外校生의 구분없이 모두 考講을 실시하고 考講에 落講하는 자는 軍役에 충정하는 것으로 이는 양반층의 校生案 이탈 현상을 불러왔다. 즉, 양반들은 더 이상 額內校生案에 이름을 올리지 않고 따로 儒生이라 칭하며 考講을 회피하였으며 額內·額外校生은 모두 중인·서얼 및 상민층으로 채워지게 되었다. 이에 따라 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되어 갔다. 즉 東齋에 거하는 士族은 靑衿錄(반드시 靑衿錄이라는 명칭이 사용된 것은 아니다) 등의 명단을 만들어 東齋儒生이라는 이름으로 향교에 출입·관여하였으며 西齋에 거하는 중인·서얼 및 상민층은 校生案에 이름을 올리고 西齋校生으로 통칭되었다. 英陽鄕校의 경우에도 靑衿錄의 일종인 校案이 작성되었고, 서재교생안인 校生案이 따로 작성되었다.

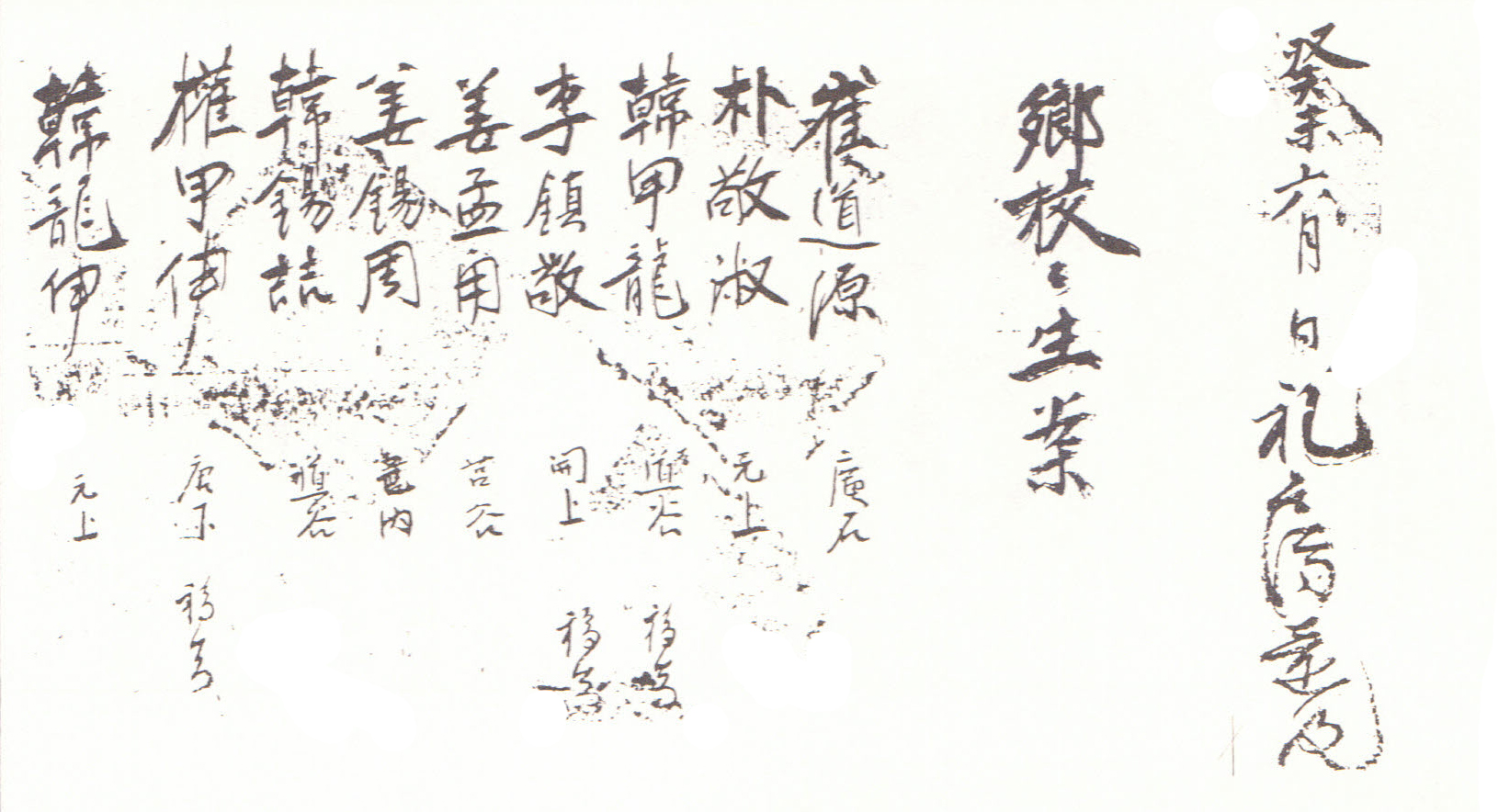

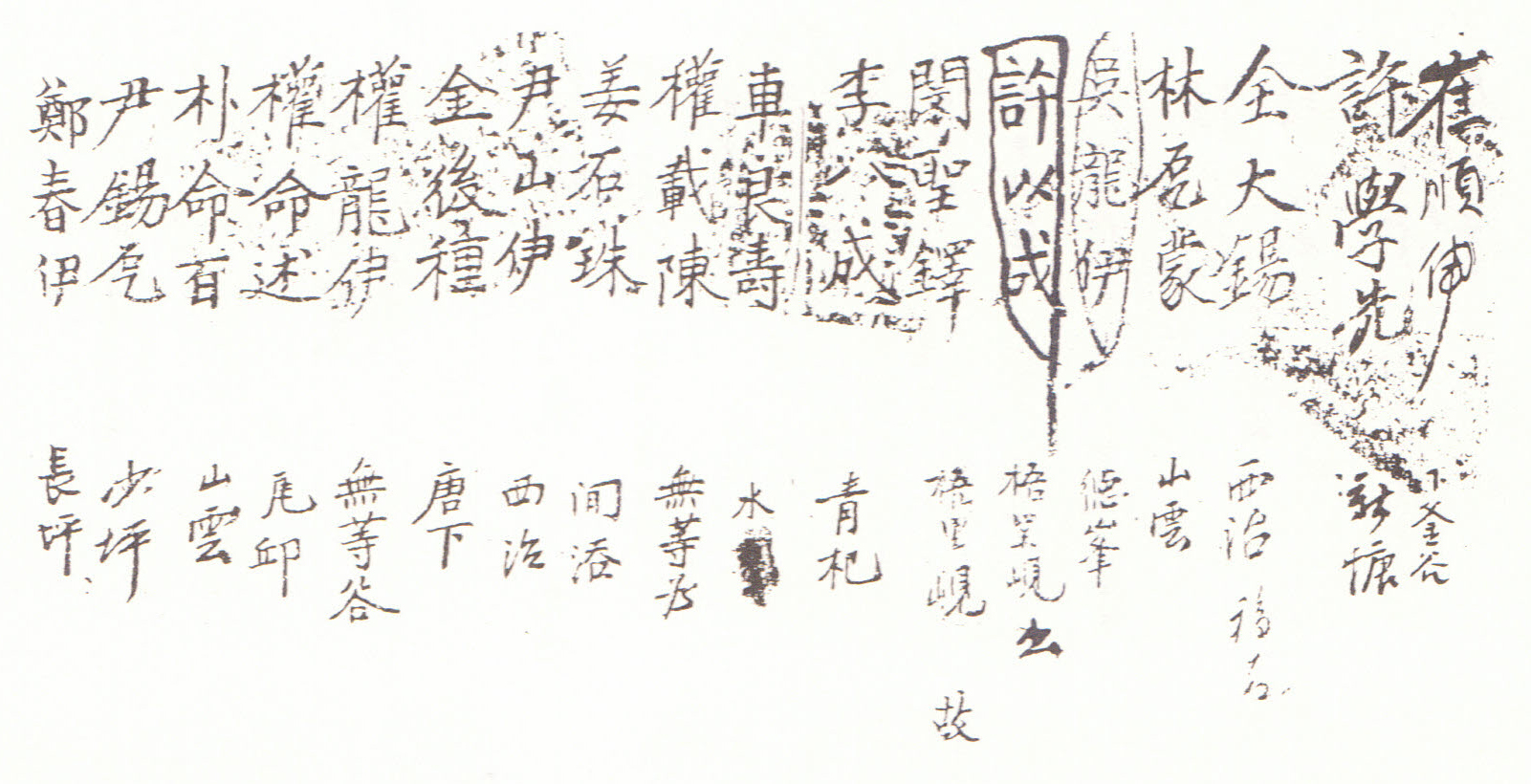

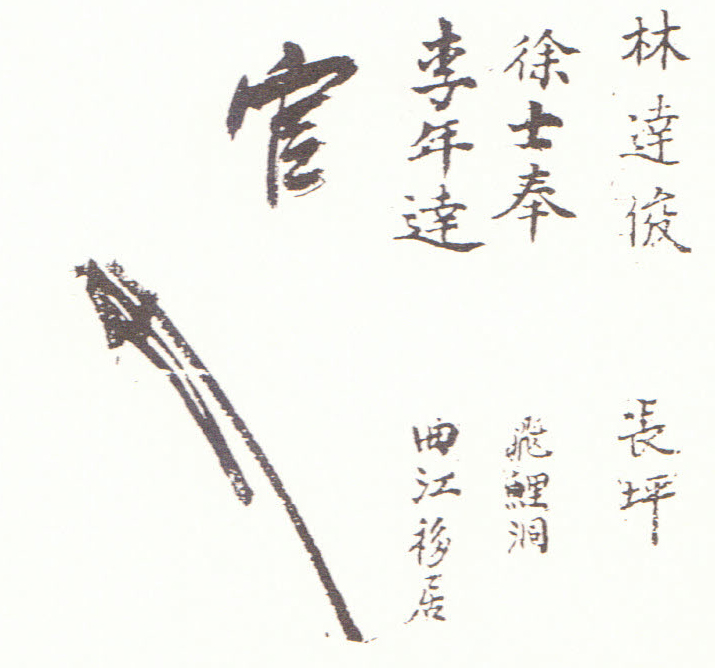

본 자료는 癸未年 英陽鄕校의 校生案으로 위에서 설명한 西齋校生의 명단이다. 모두 30명의 명단이 확인되고 있다. 이는 縣의 향교교생 정원인 30명과 일치하는 것이다. 30명의 인원 중 崔道源, 朴敬淑, 韓甲龍, 李鎭敬, 姜孟用, 姜錫周 이상 6명은 앞의 乙亥年 校生案의 끝부분에 등재되어 있고 癸未年 교생안에는 처음부분에 등재되어 있다. 나이순으로 교생안을 작성하는 관례로 보아 乙亥年 이후의 교생안 임을 알 수 있다.

성씨별로는 崔氏 2명, 朴氏 2명, 韓氏 3명, 李氏 2명, 姜氏 3명, 權氏 4명, 許氏 2명, 全氏 1명, 林氏 1명, 吳氏 1명, 閔氏 1명, 車氏 1명, 尹氏 2명, 金氏 1명, 鄭氏 1명이 기재되어 있다. 이름을 기재하고 밑에는 주거지와 별도의 특이사항을 기재하였다.

이 가운데 특히 移居가 주목된다. 移居는 타지역으로 옮겨감을 의미하는 것으로 이는 당시 과중한 西齋校生에 대한 役부담이 원인이었을 것으로 추측된다. 西齋校生은 兩班인 東齋儒生과는 달리 향교의 守直, 執事, 校任의 보좌 등의 많은 업무를 담당하였다. 즉 軍役을 대신한 일종의 役擔當層이었다. 비록 軍役이 면제되고 자신의 신분을 유지시킬 수 있는 수단이 되기도 하였지만 향교에서의 役은 때로는 큰 부담이 되었다. 이로 인해 逃去, 移居 등의 방법을 통해 校生들은 鄕校에서의 役을 회피하였다.

英陽鄕校의 西齋校生 30명 중 5명의 移居가 발견되는데 수적으로 볼 때 자연적으로 발생한 移居라고 보기는 힘들며 교생에 대한 役의 부담을 회피하기 위해 이거한 것으로 생각된다.

자료적 가치

19세기 癸未年 英陽鄕校에서 작성한 西齋校生案으로 당시 西齋校生의 입록상황을 파악할 수 있다. 조선후기 향교의 서재교생은 향교의 유지와 보수, 校任의 보좌와 같은 임무를 맡고 있었으며 이것은 軍役을 대신한 일종의 役이었다. 이러한 役은 교생들에게 큰 부담이 될 수 있었으며 移居 또는 逃去라는 방법을 통해 향교에서의 役을 회피하였다. 영양 영양향교의 교생안을 통해 위의 사항을 간접적이나마 파악할 수 있다.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期 鄕校硏究, 尹熙勉, 일조각, 1996

이병훈,유기선