내용 및 특징

鄕校는 인재를 양성하고 儒敎理念을 보급하기 위하여 ‘一邑一校’의 원칙으로 전국에 세운 官學이었다. 조선왕조는 유교를 바탕으로 하는 사회체제를 정비해 나가는 한편, 체제를 지지하게 할 교화정책도 아울러 펴나갔다. 교화정책 가운데 가장 근본적인 방법은 地方民을 교육하고 교화할 학교의 설립이었다. 그리하여 고려시대에 등장한 향교는 조선시대에 이르러 전국적인 확대를 보게 되었고 成宗代에는 모든 郡縣에 설치되었다.

英陽의 경우 고려조에 이미 향교가 있었다고 추측되지만 조선왕조 건국후 오랫동안 廢縣되어 있었기에 鄕校가 운영되지 못하였다. 1676년(肅宗 2) 군민의 진정으로 복현되었지만 곧 다시 폐현되었고 이후 몇 번의 복현과 폐현을 반복하다 1683년(肅宗 9)에 다시 복현되었다. 英陽鄕校도 이때에 營建되었다.

오랫동안 폐현되었던 영양의 지역적 특수성으로 인해 영양 영양향교는 타 지역의 향교에 비해 짧은 역사를 가지고 있지만 그 소장자료는 경북지방 향교 가운데 가장 잘 보존되어 있다. 주로 17세기말에 이래 한말까지의 자료로 『校生案』,『校案』,『副校生案』,『執綱案』,『應講案』,『耆老會錄』,『鄕校田畓案』,『奴婢案』등이 전해지고 있다.

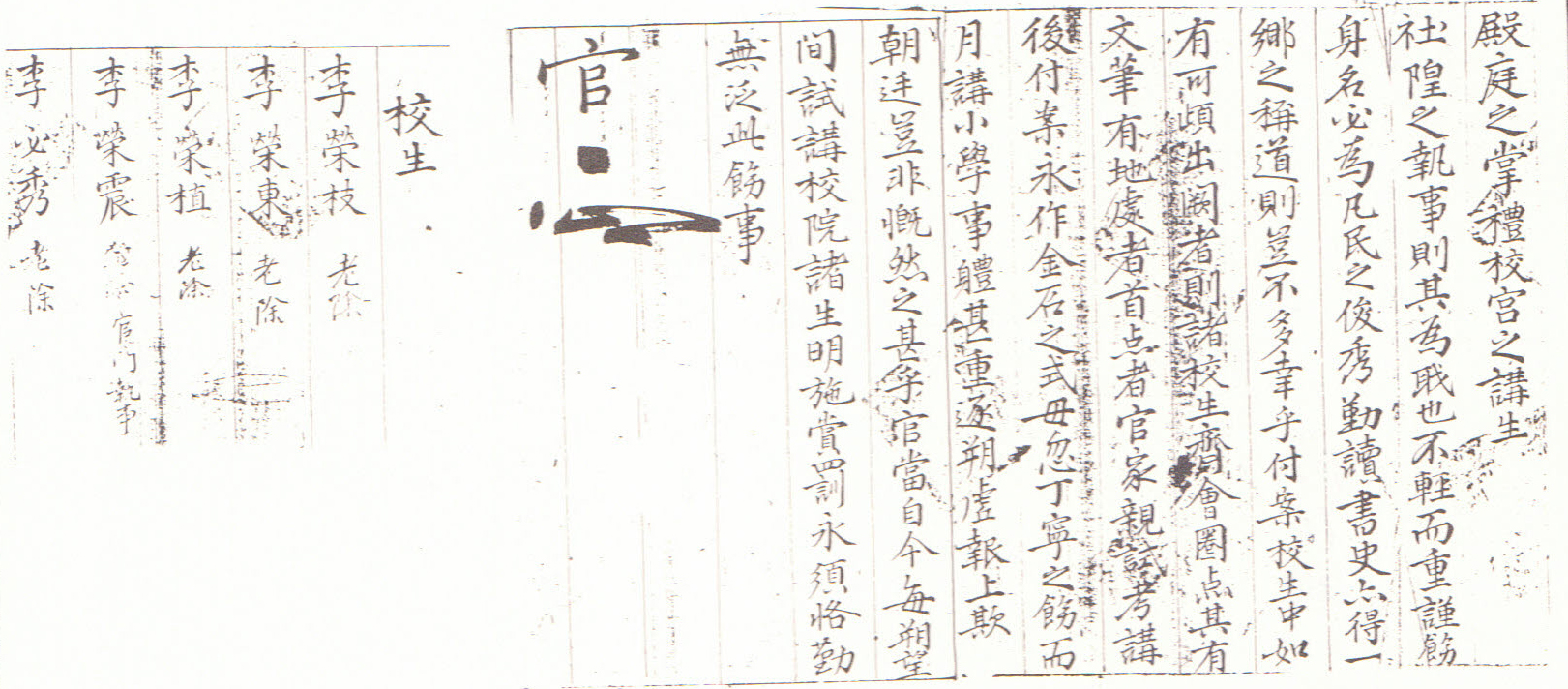

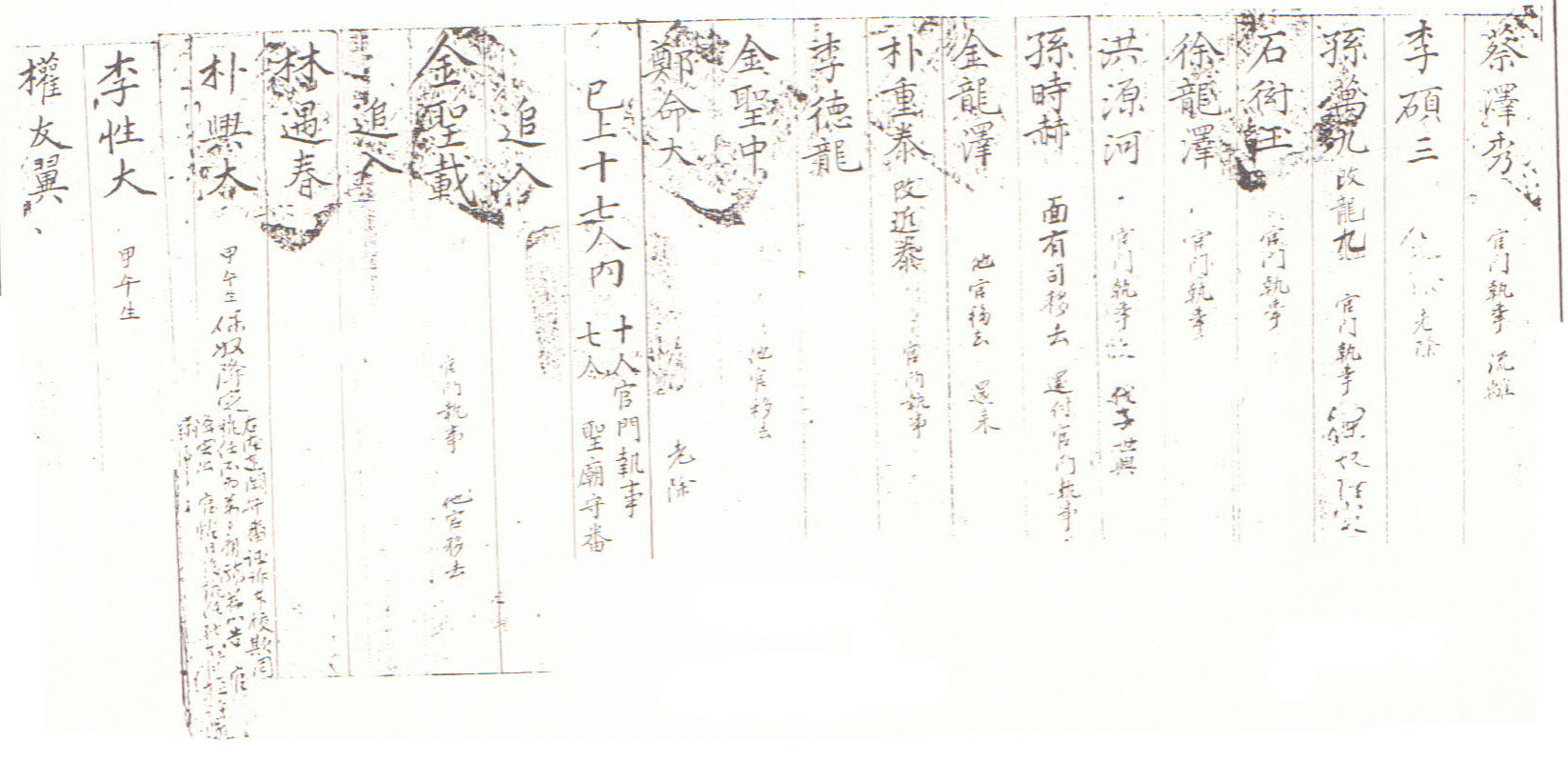

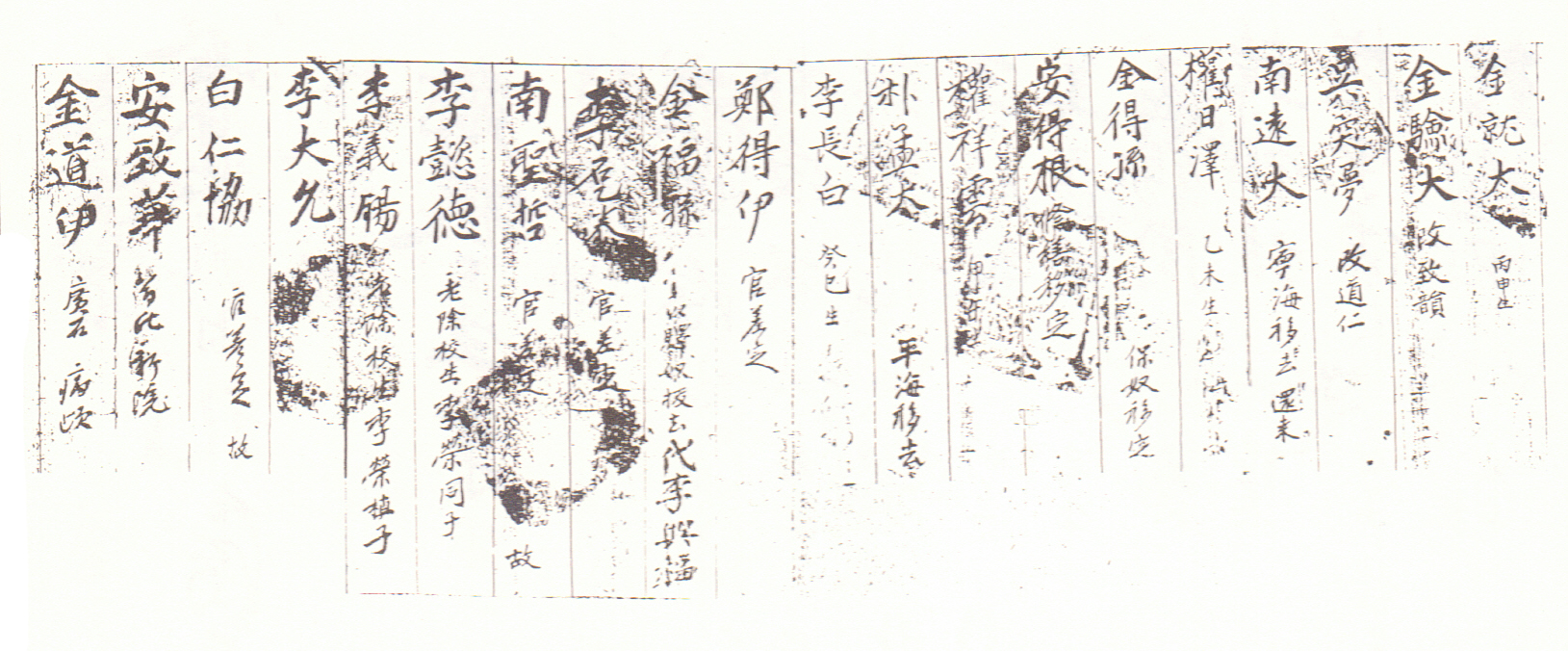

『校生案』은 모두 8책이 현전하고 있으며 官廳完文이 함께 등재되어 있다. 본 자료는 『校生案』중 1778년 7월에 작성된 것으로 官廳完文과 함께 42인의 교생이 등재되어 있다. 1778년 7월에는 17명이 등재되고, 그후 2차에 걸쳐 각 1명과 24명이 追入되어 있다.

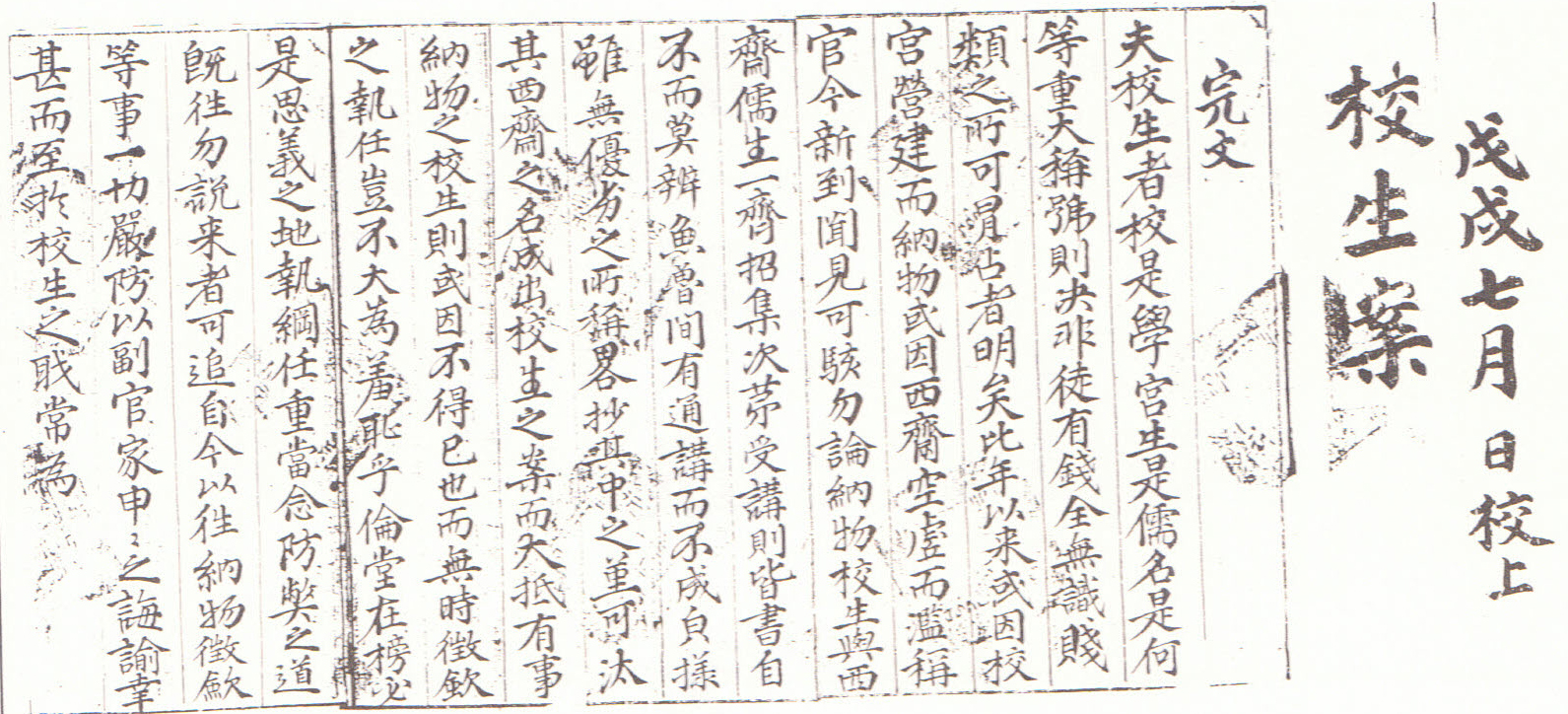

우선 완문을 살펴보면 英陽縣이 英陽鄕校에 발급한 것으로 내용을 정리하면 다음과 같다.

① 校生에서의 校는 學宮이며 生은 곧 儒로서 중대하지만 그 칭호가 일그러져 재력만 있고 학식은 없는 賤類가 향교의 營建시 納物을 통해 또는 西齋가 비었을 때에 濫稱하여 冒占하고 있다.

② 官에서 이러한 상황을 보고 納物校生과 西齋校生을 일제히 소집하여 講을 시행하니 대부분이 魚魯 조차 구분하지 못할 정도였다.

③ 通講한 자 가운데 근면한 이를 西齋校生으로 선출하고 案을 작성하고 앞으로는 納物을 일절 금지할 것이다.

④ 執事는 그 職任이 대단히 중요함으로 행실이 바르고 준수하며 勤讀書史해야 한다.

⑤ 校生 가운데 出闕者가 있으면 향교의 모든 교생이 齊會하여 圈點을 통해 文筆과 地處가 있는 자를 선출하고 考講을 거친 후 入錄시킨다.

⑥ 每朔望 사이에 試講을 실시하고 상과 벌을 내릴 것.

위와 같이 완문은 校生 및 執事의 선출, 校生考講의 시행에 관한 내용으로 이루어져 있으며 이를 통해 당시 영양 영양향교의 일반적인 상황을 살필 수 있다. 우선 ③의 내용과 같이 1778년의 『校生案』은 西齋校生案임을 알 수 있다. 일반적으로 조선초기 향교의 校生으로는 兩班이 입교하고 있었지만 법적으로는 평민도 입교할 수 있었다. 그리고 校生에게는 軍役免除라는 특권이 부여되었다. 校生이라는 자격이 군역면제라는 특권과 더불어 신분유지 및 상승의 도구가 됨에 따라 16세기 이후 중인·서얼 및 상민층의 입교가 점차 증대되어 갔다. 이에 따라 양반들은 額內校生으로, 그 외는 額外校生으로 구분되어져 갔다. 이후 仁祖년간 軍役확보를 위한 校生考講이 실시되면서 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되어 갔다. 즉 東齋에 거하는 士族은 더 이상 校生案에 이름을 올리지 않고 따로 靑衿錄 등을 만들어 儒生이라 칭하고 고강을 회피하며 향교에 출입·관여하였다. 그리고 西齋에 거하는 중인·서얼 및 상민층은 校生으로 통칭되었다. 17세기 후반기에 설립된 영양 영양향교의 경우에도 동재 유생과 서재의 교생으로 분리되어 있었다. 동재 유생의 경우에는 靑衿錄의 성격과 동일한 『校案』이 작성되었고 서재교생의 경우에는『校生案』이 작성되었다. 그리고 考講은 ②,⑥과 같이 每朔望사이에 東齋儒生이 아닌 西齋校生에게 실시되었음을 알 수 있다.

위에서 설명한 바와 같이 교생의 특권으로 인해 중·상민층의 향교 입교가 점차 증대되었고 그에 따른 문제점 또한 발생되었다. 완문의 ①,②와 같이 자격미달의 인원이 불법으로 향교에 入屬하는 경우가 많았으며 가장 흔한 방법이 納物을 통한 入校였다. 당시 校生의 納物은 官衙나 향교의 재정에 주요한 수입원 중의 하나였으며 군역과 관계되어 있기에 官의 용인이 필요하였다. 또한 양반유생의 입장에서도 納物校生은 鄕校운영의 도구였다. 부유한 평민들에게는 군역회피의 방법이었으나 양반유생의 입장에서 이들은 양반의 지위를 위협하고 도전하는 존재가 아니었다. 오히려 양반들의 중요한 鄕村機構인 鄕校를 유지하는데 필요한 재정적 도구였던 것이다. 그러나 점차 納物校生이 늘어나 군역충당에 문제점이 발생하자 교생고강을 통한 충군정책이 실시되었으며 ③과 같이 納物을 嚴禁하는 조치가 취하여 졌다.

校生은 재정적 측면 뿐만 아니라 향교의 실질적 운영에 있어서도 중요한 존재였다. 향교의 守直과 관리는 西齋校生의 책임이었으며 이외에도 祭享의 執事를 관장하고 東齋校任의 향교운영을 보좌하는 역할도 수행하였다. 특히 祭享의 執事를 관장하고 東齋校任의 향교운영을 보좌하기 위해서는 ④와 같이 기본 소양을 갖춘자만이 그 직임을 수행할 수 있었다. 1778년 7월의『校生案』을 보면 官門執事 10명, 聖廟執事 7명으로 당시 등재된 西齋校生 17명 모두가 향교에서의 직임을 맡고 있다.

다음으로 『校生案』에 등재된 인원을 살펴보면 총 42명이 등재되어 있다. 성씨별로는 李氏 13명, 金氏 8명, 朴氏 4명, 權氏 3명, 孫氏 2명, 鄭氏 2명, 南氏 2명, 安氏 2명, 蔡氏 1명, 石氏 1명, 徐氏 1명, 洪氏 1명, 吳氏 1명, 白氏 1명이 등재되어 있다. 본관이 기재되어 있지 않아 인물간 정확한 혈연관계를 파악하기에는 다소 무리가 있으나 李氏 가운데 李榮枝,李榮東,李榮植,李榮震 등 같은 항렬을 사용하는 인물이 등재된 것으로 볼 때 한 집안이 집단으로 校生으로 참여하는 경우도 있었음을 알 수 있다. 향교정원의 경우 일반적으로 兩班士族인 東齋儒生에는 정원이 없었고 西齋校生에 한하였으며 縣의 경우는 30명으로 법제화 되어 있었다. 영양향교의 경우에는 최초 17명이 등재되어 있으며 결원의 발생으로 인해 2차에 걸쳐 추입되어 案내에는 총 42명이 등재되어 있다. 결원자를 제외한다면 법적인원인 30명은 채우지 못하고 있음을 알 수 있다. 추입되는 경우는 老除·面有司·流離·移居·故 등으로 인해 보충되는 경우이다.

보통 60세 이상이 되면 老除되었고 때로는 面任,軍任 등의 職役에 차정되어 校生에서 벗어나는 경우도 있었다. 面任이나 軍任 등이 향촌사회 내에서 일정한 권한과 영향력을 행사할 수 있는 職任임을 고려할 때 校生은 鄕校에서 여러 임무를 담당하고, 기회가 닿으면 이러한 職任으로 轉職할 수 있는 혜택이 주어졌던 것이라 생각된다. 교생안에 등재된 인원의 신분을 정확히 파악할 수는 없으나 대부분이 執事의 職任을 맡고 있고 때로는 面有司와 같이 향촌사회내에 일정한 영향력을 가진 職任을 맡게 되는 것으로 보아 기본적인 소양을 갖춘 中人層이었을 것으로 추측된다.

校生 가운데 面任이나 軍任 등 영향력을 가진 職任으로 轉職하는 경우에 반해 保奴降定 되는 경우도 있었다. 영양향교의 校生案에서는 3번의 경우가 발견되는데 落講 또는 중대한 罰로 인해 降定된 것으로 생각된다. 保奴는 校保, 鄕校守護軍 등으로 그 명칭이 다양한데 포괄적으로 軍役이라 할 수 있는 것으로 직접적인 軍役을 대신하여 향교에 돈 또는 米, 油, 白紙 등을 납부하거나 향교의 수리를 담당하는 職役이었다. 賤役이라 인식되던 軍役을 지게 된다는 것은 경제적 부담 뿐만 아니라 신분상으로도 하강됨을 의미하는 것이다.

이와 같이 轉職되는 경우와 동시에 降定되는 경우가 다수 발견되는 것으로 보아 조선후기 校生은 신분의 유동성이 큰 계층이었음을 알 수 있다.

자료적 가치

조선후기 영양 영양향교의 상황과 운영을 살펴볼 수 있는 자료이다. 영양 영양향교의 경우에도 조선후기의 일반 향교와 같이 『校案』과 『校生案』이 분리되어 작성되고 있었으며 東齋儒生인 양반사족은 『校案』에 西齋校生인 중·상민층은 『校生案』에 등재되었다. 그리고 西齋校生은 교생고강을 통해 선출되었으며 향교의 執事 등의 직임을 수행하였다. 조선시대 縣의 경우 향교교생의 정원은 30명으로 정해져 있었으나 영양 영양향교의 경우 대체로 정원을 채우지 못하고 있었다. 이와 같이 영양 영양향교의 『校生案』은 당시 영양 영양향교 西齋校生과 그들의 직임등의 제반사항을 살펴볼 수 있는 자료이다.