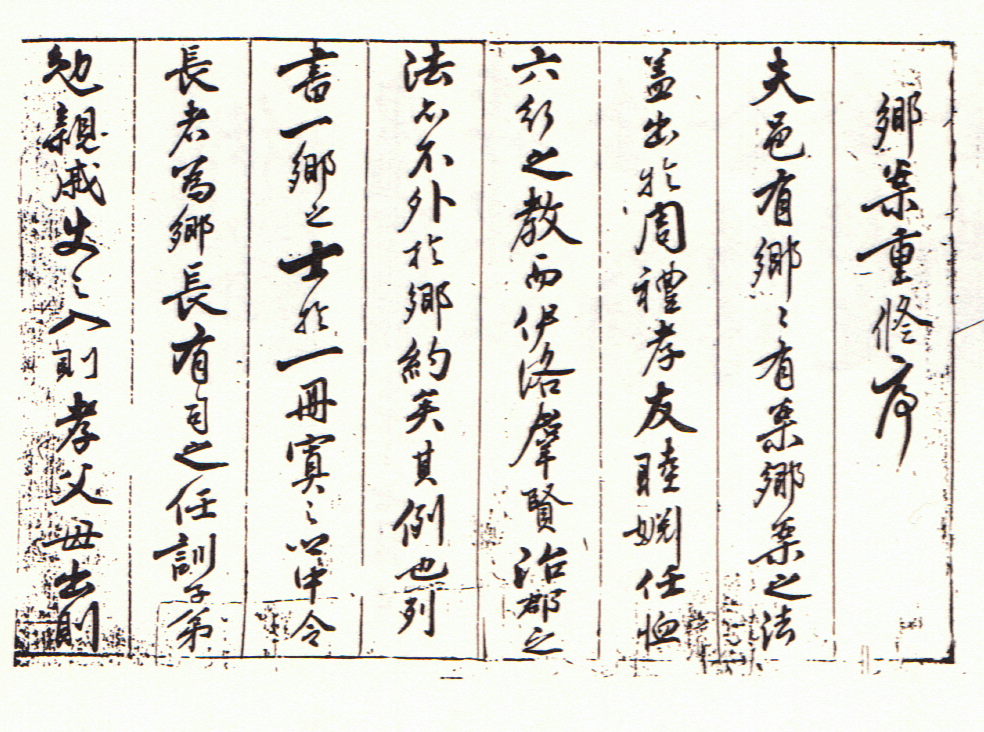

1767년에 重修한 淸河鄕案의 서문(序文)과 양반들의 명단

내용 및 특징

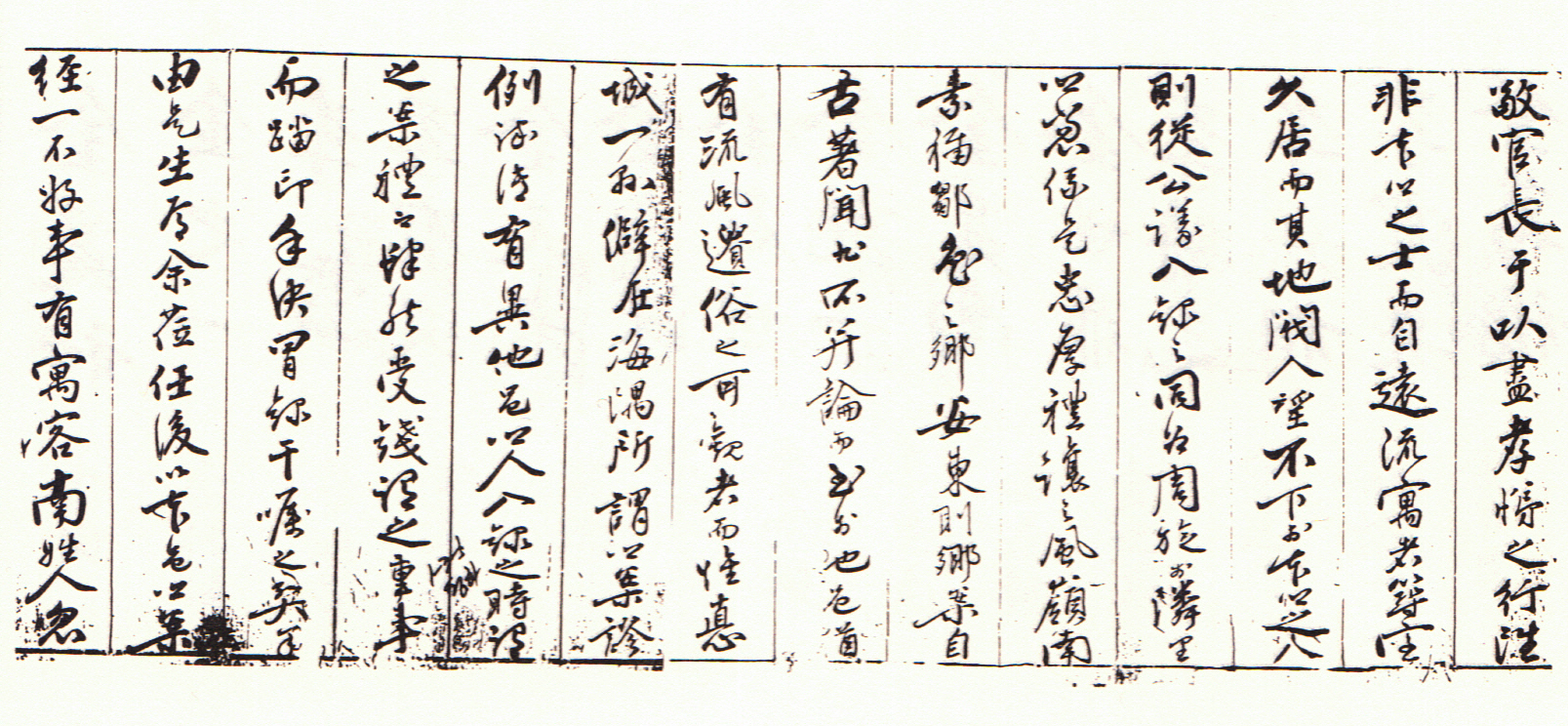

이 문서는 淸河縣에서 작성된 1767년부터 1819년까지의 鄕案으로 모두 195명이 기재되어 있다. 향안 작성에 관하여 鄭經世는 “향중에 향안이 있는 것은 世族을 辨別하기 위함이다. 세족을 변별함은 장차 그들로 하여금 一鄕에 기강을 세우고 민속을 바르게 하기 위함이다”라고 하였다. 이처럼 향안은 재지사족의 공론에 따라 작성된 목록으로써, 재지사족의 신분적 권위를 나타내는 상징이었다. 재지사족은 이 향안을 기반으로 향촌 사회를 지배하기 위한 장치로써 鄕會를 구성하고 운영하였다. 즉 향안의 작성은 그 지방 지배세력의 동향과 밀접한 관련을 갖고 있었다. 이와 같이 향안의 기능은 재지사족을 결집시키고 향촌사회에서의 사족중심 체제를 유지하는데 근간이 되었다. 그러나 향안을 통해서 재지사족들이 지배구조를 계속 관철시키고자하는 움직임은 18세기에 이르러서 한계에 다다른다. 이는 재지사족이 경제적으로 성장한 농민층에 대한 지배를 효율적으로 하지 못하고, 사회적 변동 속에서 사족들의 물질적·경제적 토대가 취약해졌기 때문이다. 이러한 현상은 이 문서의 서문과 입록자들을 분석해보면 보다 명확해진다.

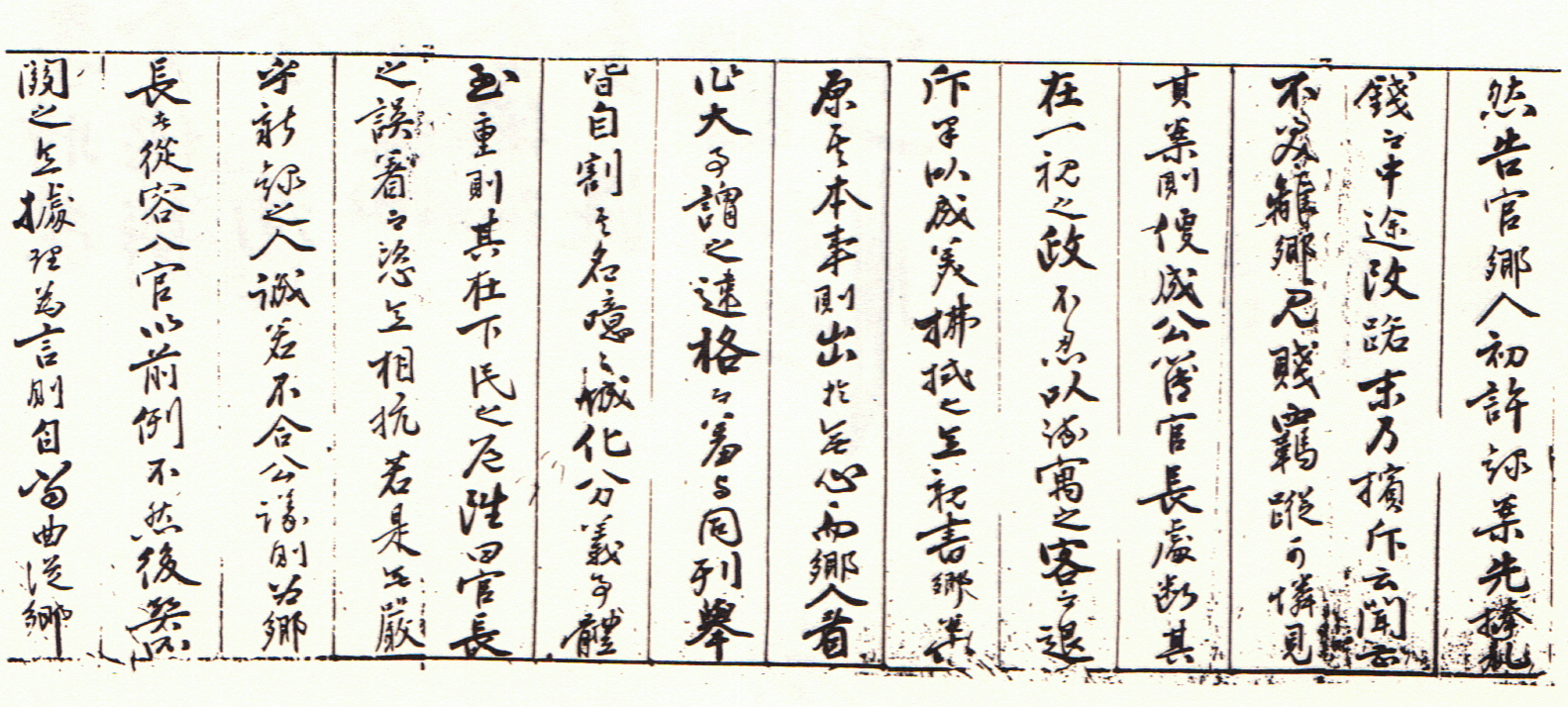

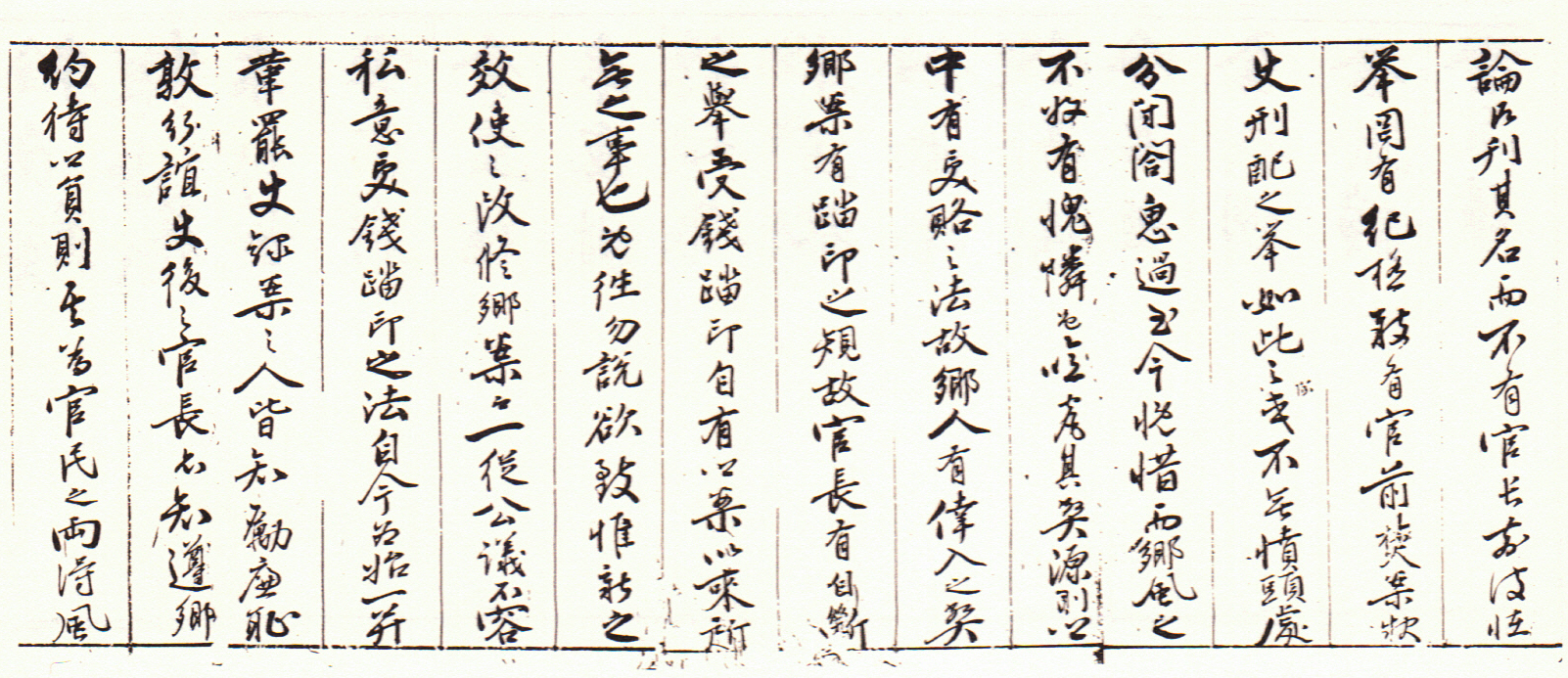

이 문서는 1767년 5월에 청하현감인 洪沃輔가 지은 서문과 舊鄕案을 개수하여 수정한 座目, 기간별 추록 座目순으로 구성되어 있다. 청하현에서 향안을 중수한 목적을 서문을 통해 살펴보면, 근래 향풍이 쇠하여 鄕中의 公論도 없이 자격이 미달인 자들이 돈을 내고 冒錄하는 경우가 많으므로 이를 바로 잡아 향후 鄕中의 公議에 따라 踏印을 할 것이며, 사사로이 受錢한 자는 향안에서 삭적할 것이라고 하였다. 이는 당시 청하현에서도 여타 지역과 마찬가지로 金錢을 받고 향안에 入錄하는 자들이 많았음을 알 수 있다. 이전에 어떤 인물들이 향안에 올랐었는지 확인할 수 없지만, 1767년 6월에 舊鄕案을 수정하면서 모두 83명의 이름을 기재하고 있다. 이들은 李 39명, 金 38명, 安 5명, 申 1명으로 이전까지 청하현에 거주하던 양반들로 보인다. 같은 날에 향임 3명을 포함하여 36명이 추가로 입록 되었는데, 각기 金 22명, 李 13명, 琴 1명으로 琴氏가 새롭게 나타난다. 이 향안에는 1767년 6월 이래로 1819년 9월까지 모두 20회에 걸쳐 추록이 나타난다. 入錄은 2~3명에서 많게는 9명으로 10명 이내의 인원들이었다. 향안의 改修이래 30년이 지난 1797년까지 金氏 38명, 李氏 23명, 安氏 5명, 琴氏 1명이 추록되었는데, 이는 청하일대에 이들 4개 성씨가 재지사족의 주요 구성원이었음을 나타낸다. 이후 약 20년이 지난 1819년까지 5차례의 추록이 있었다. 여기에는 李·金氏의 1명씩을 제외하고 尹氏 5명과 郭氏 1명이 새롭게 입록되고 있었다. 이는 19세기 들어 청하지역에 새로운 사족인 윤씨와 곽씨가 들어왔음을 알려 주는 것이며, 이 지역의 강력한 재지사족인 김씨와 이씨는 당시의 여타 지역의 사족들이 그러했듯이 문중 중심의 서원, 사우를 중심으로 활동을 전개한 것으로 보인다.

『세종실록지리지』을 보면, 15세기 중반 청하현에는 李, 金, 明씨의 土姓과 朱, 鄭씨의 續姓, 南界部曲에 吉氏가 있었다. 그러나 조선후기에 작성된 淸河邑誌에는 李, 金, 安, 崔, 郭, 鄭, 白氏만이 나타나고 있다. 토성이었던 明氏와 속성인 朱氏, 部曲姓인 吉氏는 나타나지 않는다. 부곡성인 길씨는 조선전기 鄕所部曲 등의 任內를 直村化하면서 面·里 姓氏에 편입된 것으로 보인다. 속성인 주씨는 熊川에서 온 것으로 되어 있지만, 이후 기록에 나타나지 않는 것으로 보아 직촌화 과정에서 州縣姓으로 편입 내지 타읍으로 이주한 것으로 보인다. 조선전기 대개의 토성이족들이 그렇듯 사족화 과정에는 科擧, 軍功, 學文, 卓行 등이 중요한 수단이 되며, 그것은 또한 일정한 부와 학문적 기반 위에서 성장할 수 있었다. 이런 면에서 청하현의 재지사족 형성은 타읍에 비하여 늦게 형성되었던 것으로 보인다. 실제 19세기 말에 작성된 청하읍지 인물조에는 문과에 합격한 사람이 없었다. 다만, 生進試에 합격한 자가 3명 있으며, 그 외는 효행으로 이름을 남긴 자들이었다. 생진시 합격자는 김씨 2명과 이씨 1명이며, 효자·효부들 역시 김씨, 이씨와 관련된 자들이었다. 청하현의 토성 중 이·김씨에 비하여 상대적으로 세력이 약하였던 명씨는 임란이후 작성된 향안뿐만 아니라 읍지에서도 그 행적을 살펴볼 수 없다.

자료적 가치

청하현 일대의 대표적인 사족들의 명단으로 이 지역의 재지사족의 변천을 알 수 있다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

이병훈