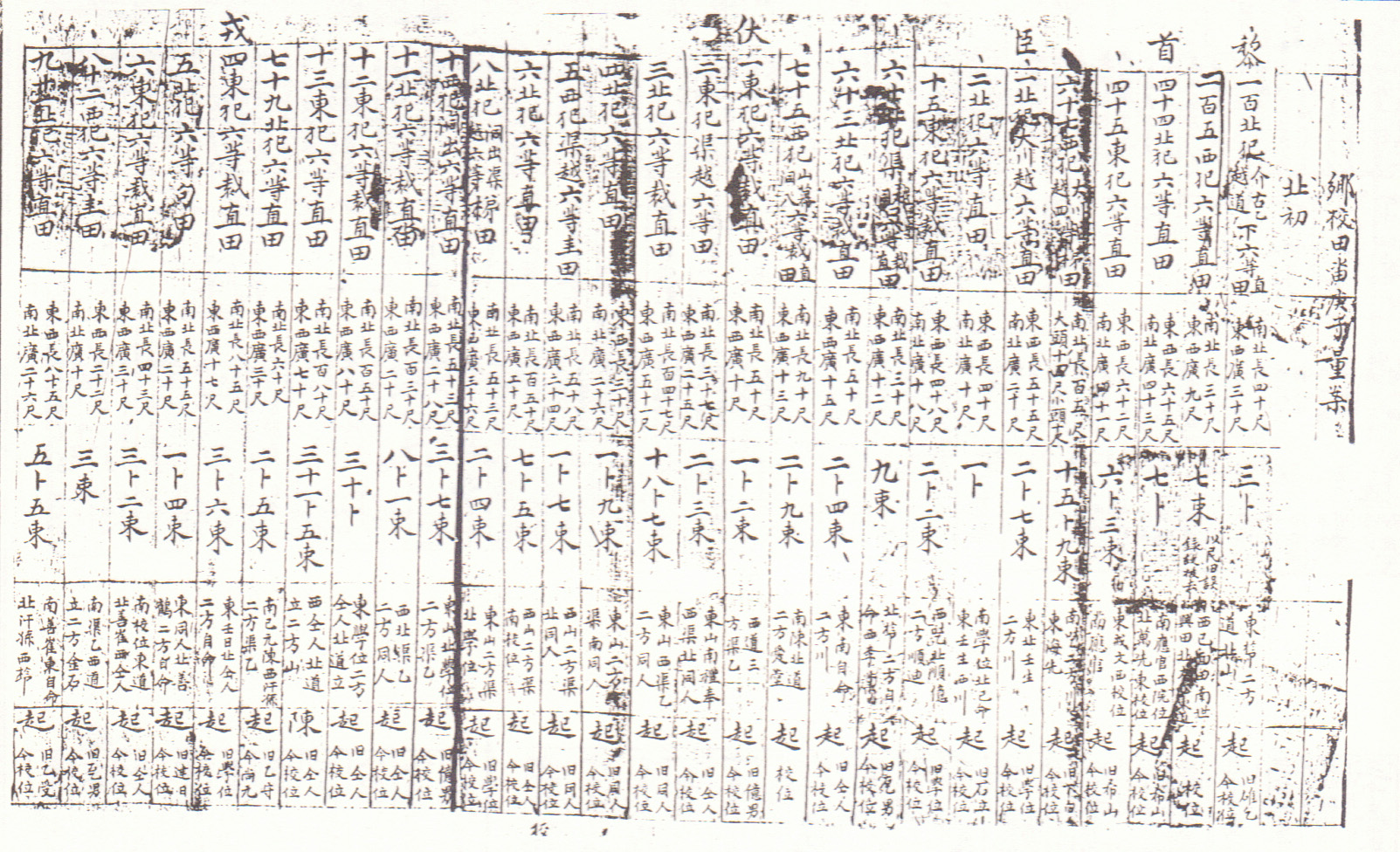

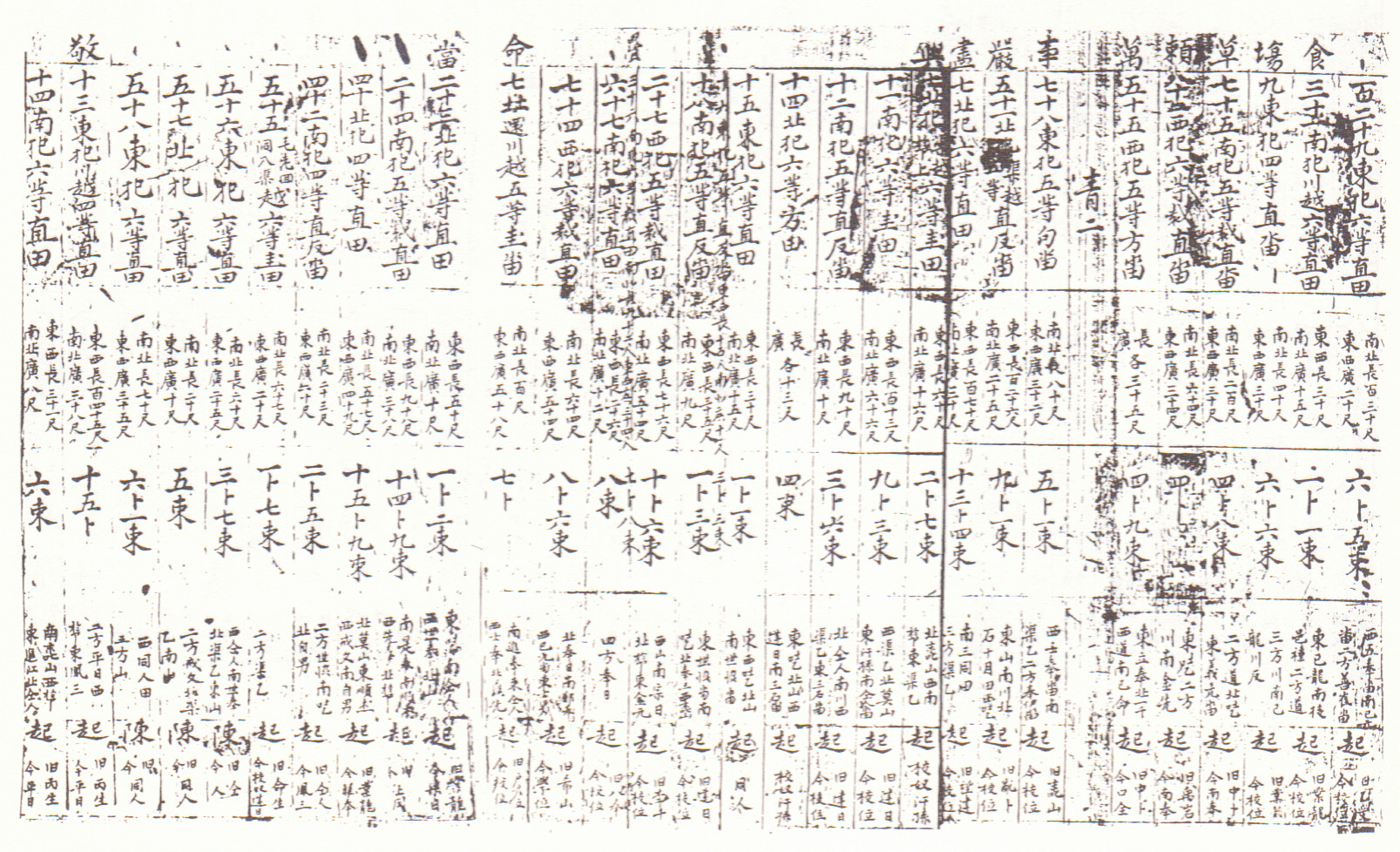

숙종46년(1720)에 작성된 田畓量案으로 鄕校奴婢圖案과 합철되어 있는데, 舊案에 누실된 것이 있고 당시 英陽鄕校가 소유하고 있는 전답의 전반에 관한 것을 5단으로 나누어 기재한다고 부기해 놓고 있음

鄕校田沓庚子量案

[내용 및 특징]

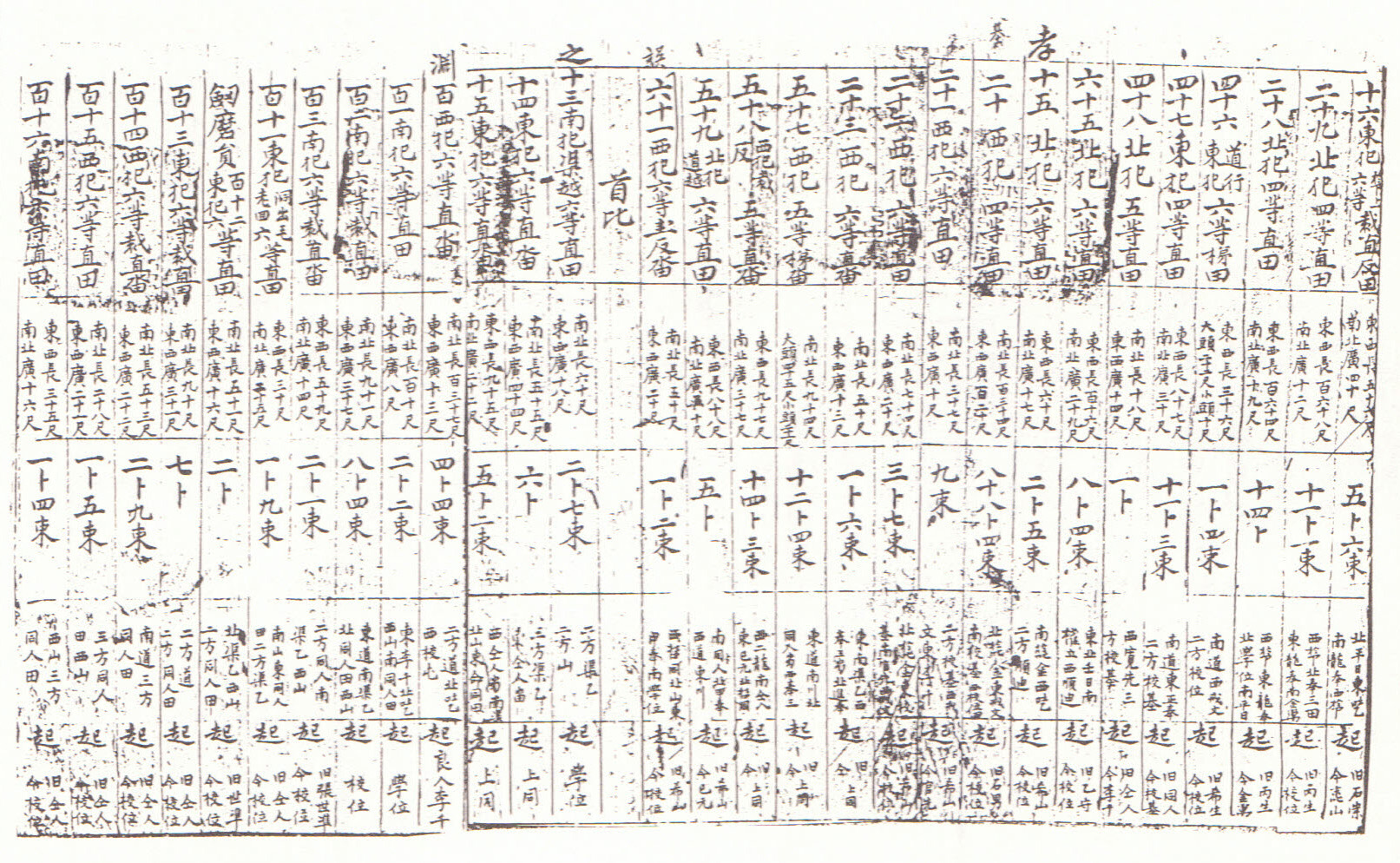

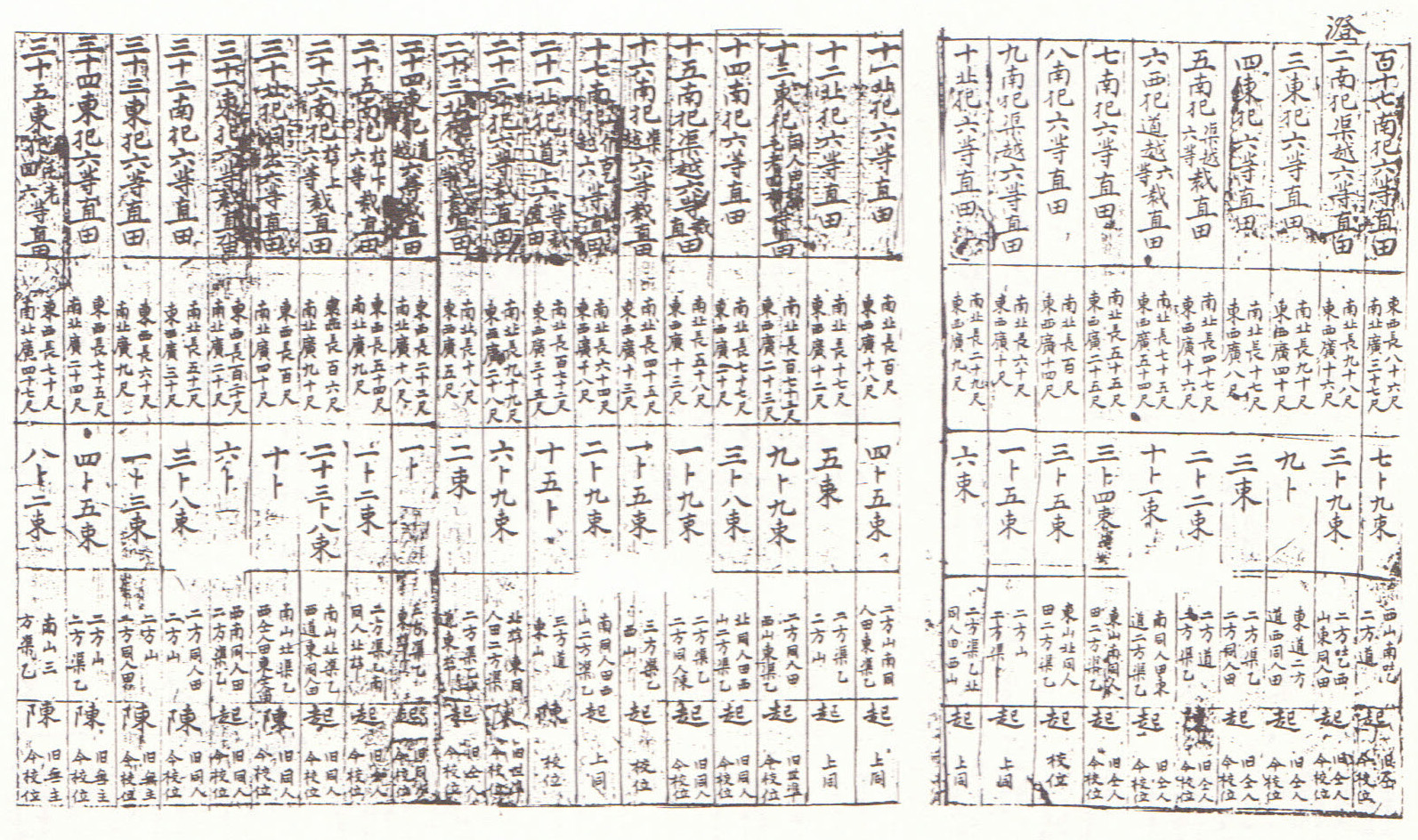

이 자료는 숙종46년(1720, 庚子)에 작성된 《田畓量案》이다. 《鄕校奴婢圖案》과 합철되어 있다. 문서 말미에 ‘舊案이 전답에 대해서 누실된 것이 많아 예전 것을 고쳐서 새로이 작성하면서 노비안도 함께 고쳐서 함께 부록한다’고 작성경위에 대해 부기해 놓았다. 문서의 앞부분 전답양안은 英陽鄕校가 소유하고 있는 田畓의 전반에 관한 것을 5단으로 나누어 기재하고 있다. 1단은 字號를 기재하여 천자문 중 한 글자를 이용하여 토지 地番의 순서를 표시하였다. 2단은 자호내 전답 필지의 量田方向과 土地等級 및 토지형태, 地目 등을 기재하고 있다. 3단은 長廣尺, 4단은 結負數, 5단은 四標, 起主, 陳主 등이 기재되어 있다. 기주와 진주는 각 각 ‘今’과 ‘舊’로 나누어 기재하고 있다. 숙종46년 영양 영양향교는 法典에 명시된 5결(郡ㆍ縣 5結)보다 약 2배 많은 10결 40부 5속의 전답을 소유하고 있었다. 영양 영양향교에 소장 자료 중 향교 창건 초기의 기록으로 추정되는《鄕校田案》을 보면 당시에도 영양 영양향교는 法典에 명시된 5결보다 많은 11결 41부 3속을 소유하고 있었음을 알 수 있다. 향교에 대한 田畓의 分給을 보면, 太宗6년 府·郡에는 位田·廩田을 합쳐서 14結, 縣에는 12結이 지급되었다가 그 후 成宗27년 田畓의 액수가 대폭 감소되어 州·府에는 10結, 縣에는 5結이 지급되었는데, 영양 영양향교는 당시 이 보다 2배 이상 많은 향교전을 소유하고 있는 것을 볼 수 있다. 이는 향교창건 때 향교유림인 지주의 헌납에 의한 것으로 짐작되는데, 영양 영양향교는 창건 된 숙종9년경부터 46년까지 소유한 전답을 비교적 양호하게 관리ㆍ유지하고 있었음을 알 수 있다. 한편, 문서의 뒷부분 鄕校奴婢都案은 영양 영양향교에 劃給, 買得되어진 노비에 대한 상세한 기록을 담고 있다. 經國大典에 국가가 향교에 지급한 노비의 수는 府에 30명, 大都護府 및 牧에는 25명, 都護府에는 20명, 郡·縣에는 10명으로 법제화되어 있었다. 그런데 이와 같은 액수가 실제로 전부 지급되지는 않았던 것 같다. 영양 영양향교가 노비를 분급받은 것은 1683년 창건 후 5년만인 1687년 12월이다. 그동안에 奴婢가 없어 守齋儒生이 村家에 寄食하여 1686년 12월 향교유림은 觀察使에게 牒呈을 올려 영양현에 거주하는 各司奴婢의 分給을 청원하였던 것이다. 이에 慶尙監司는 1687년 掌隸院에 狀啓하여 영양현의 寺奴婢 10口를 法典에 따라 지급할 것을 요청하였고, 동년 정월 초5일 그에 의거하여 장례원은 영양현 各司奴婢 중 10口의 成冊을 요구하였다. 동년 2월 영양현에서는 장례원의 요구에 응하여 各司奴婢 중 奴 3口, 婢 7口의 成冊을 올림에 따라, 동년 4월에는 奴婢成冊이 만들어졌다. 이렇게 劃給奴婢는 처음 10口였으나, 이 문서가 작성될 시기에 이르면 큰 증가를 보여주고 있다. 획급노비는 1687년 분급받은 校婢 7口의 몸에서 태어난 子와 孫이다. 영양 영양향교 소장 향교노비안의 획급노비와는 약간의 차이를 보이고 있는데, 1687년에 작성된 향교노비안에서는 위와 같이 奴 3口, 婢 7口이나 실제 이 문서에 기록되어진 것은 婢 7口만을 확인할 수 있다. 이는 아마도 奴는 노비의 출산과 관련이 없어 시간이 지나 도망하였거나, 사망한 것이라 굳이 기록을 하지 않은 듯하다. 실제로 획급받은 婢 7口의 소생 68명 중 생사를 확인하고 本村이 아닌 타 지역에 외거하는 노비는 17口인데 반해, 51口는 도망하거나 사망한 상태로 기록되어 있기 때문이다. 한편 1720년 이전의 買得奴婢는 4口에 지나지 않았으나, 그 후 해를 거듭할수록 증가하여 1776년경까지 새로운 買得婢와 그 소생노비는 약 76口에 이르게 된다. 물론 이러한 노비의 숫자는 죽거나 도망하는 경우가 있어 그 사이 어떠한 변화가 있었는지에 대해 명확히 파악할 수는 없지만, 향교 소재의 本村에 거주하는 경우와 다른 지역에 거주하는 경우로 구분이 된다. 노비안의 약 20%만이 획급노비에 대한 기록인 반면 매득노비는 나머지를 차지 할만큼 향교노비안의 많은 비중을 차지하는 것을 볼 수가 있는데, 어떠한 경제적 급부로 노비를 매득하였는지는 확실히 알 수는 없지만, 획급노비와는 다른 성격과 다른 유입형태를 가진 것만은 확실해 보인다. 조선후기가 되면 향교나 서원의 노비에 정액이 없었기 때문에 均役을 피하려는 투탁자가 증가하는데 따른 결과로 볼 수도 있기 때문이다. 따라서 避役을 목적으로 투탁한 향교노비는 실제 향교의 순수한 노비로 보기는 어렵다고 할 수 있고, 매득노비 또한 그러한 연장선상에서 볼 때, 法典에 의해 향교에 획급된 노비와는 같다고 할 수 없다. 그러한 성격으로 미루어보아 향교의 획급노비와는 달리 매득노비는 향교에 대해 일정한 부담을 졌을 것으로 보인다. 그러나 조선후기 영남지방뿐만 아니라, 적극적으로 향교노비가 도망하거나 사회경제 구조의 변동에 따른 신분질서의 붕괴로 말미암아 원래 향교유지에 필요한 재정적 기반으로서의 노비의 기능은 없어지고 있다. 노비의 경우 종모법에 의해 모계인 婢를 중심으로 가계가 계승된다. 婢는 배우자의 신분에 상관없이 그 소생의 신분 또한 천인이 되고, 소유주 또한 母와 동일하다. 따라서 문서작성 주체인 향교의 경제적 운영바탕인 전답과 더불어 校奴의 명확한 신분 파악을 위해 구체적으로 명기되었다고 할 수 있겠다. 이는 노비안의 작성 목적이 재간관리의 편의를 도모하는 것에 있음을 알 수 있다. 한편 향교의 중요한 경제적 기반인 노비에 대한 관리와 운영은 중요한 문제였다. 따라서 도망간 노비나 노비의 거주지를 비롯하여 소생의 신분을 밝히거나, 가계계승 상 표기할 필요가 있는 죽은 노비에 대해서는 ‘故’자를 넣어 표기하는 등 당시 노비에 대한 관리여부도 상세히 기재한 사실도 알 수 있다. 소생 및 가계계승을 기재한 내용에는 印文의 판독은 어렵지만 대부분 인장이 찍혀있다. 이 역시 노비의 소유권의 중요성에 의한 것으로 임의로 수정되거나 인명이 고의로 날조될 수 있는 위험을 방조하기 위한 흔적의 일환으로 보인다.

[자료적 가치]

田畓量案은 英陽鄕校가 소유하고 있는 전답의 전반에 관한 것을 5단으로 나누어 기재하고 있는데, 字號, 전답 필지의 量田方向, 土地等級 및 토지형태, 地目, 長廣尺, 結負數, 四標, 起主, 陳主 등이 기재되어 있어 비교적 상세히 당시 향교전답에 관한 객관적인 설명을 첨부했다는 점에서 당시 향교전의 상태를 자세히 전달할 수 있는 사료라 하겠다. 더욱이 문서말미에 밝혀놓고 있는 전안에 대해 미비한 점, 누실된 점을 지적하며 다시 문서를 조성하고, 그에 더하여 노비안도 並附해 혹시나 있을지 모를 校田과 校奴에 대한 弄奸행위를 방지하고자 한 의도를 엿볼 수 있는 자료이기도 하다. 조선후기 향교노비들은 도망하거나 노쇠하고 은닉하여 향교재정에 큰 도움이 되지 못하였고, 그나마 일부 노비는 獨立戶를 이루어 外居하면서 매년 일정금액을 대신 納贖하여 身役대신 身貢을 부담하고 있었다. 그리고 이러한 납속전도 그 액수가 향교에 따라 일정하지는 않았고, 실제 향교에 소속되어 있는 노비의 수가 적은 관계로 납속전도 향교재정에 큰 비중을 차지하지 못했다. 특히 逃亡奴婢가 많이 발생한 것을 보여주는데, 이는 당시의 사회경제적 변화를 단편적으로 보여주는 사실이기도 하다. 즉 종래에는 公·私賤을 막론하고 소속 官衙나 所有主의 곁을 떠나서는 독립생활을 영위하기가 어려웠는데 18, 19세기에 이르면 농촌사회의 변화, 상공업의 발달 등으로 奴婢가 逃亡을 해도 타인의 토지를 借耕하거나 雇工이나 品人이 될 수 있었고 또 상업이나 수공업에 종사하는 등 自立할 수 있는 여건이 마련되었다는 것을 반증하는 사료라 하겠다. 향교유지를 위한 기본적인 재정기반이 되었던 향교노비가조선후기에 이르러 이렇게 감소하게 된 것은 비단 향교에만 국한된 현상이 아니라, 노비제의 弛緩이라는 사회상황이 반영된 것이다. 18세기 영양 영양향교의 전답사정과 더불어 향교에 속한 노비의 상황을 잘 보여주는 문서라고 하겠다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『慶北鄕校誌』, 1991, 慶尙北道

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

『朝鮮後期 鄕村支配政策 硏究』, 오영교, 2001, 혜안

『조선후기 향촌사회사 연구』, 박용숙, 2007, 혜안

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

윤정식,이병훈