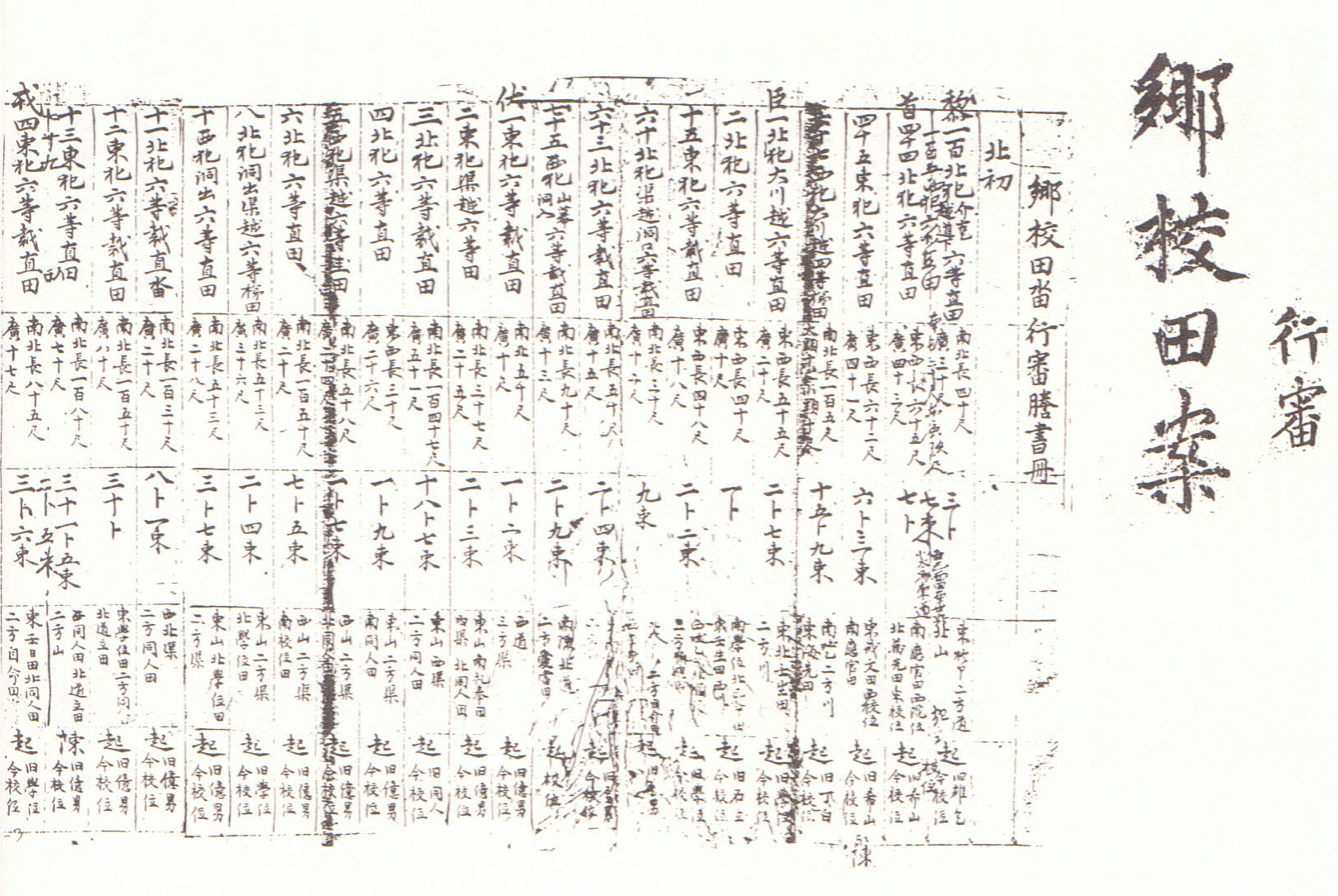

작성연대를 알 수 없는 英陽鄕校에서 작성한 鄕校田案으로 字號를 비롯한 자호 내 각각의 전답 필지 전반에 관한 것들을 5단으로 나누어 기재해 놓고, 문서말미에 전에도 田畓案이 있었으나 校土에 대한 弊端이 고쳐지지 않아 다시금 새롭게 鄕校田案을 작성한다고 부기해 놓음.

行審 鄕校田案鄕校田畓行審膽書冊

[내용 및 특징]

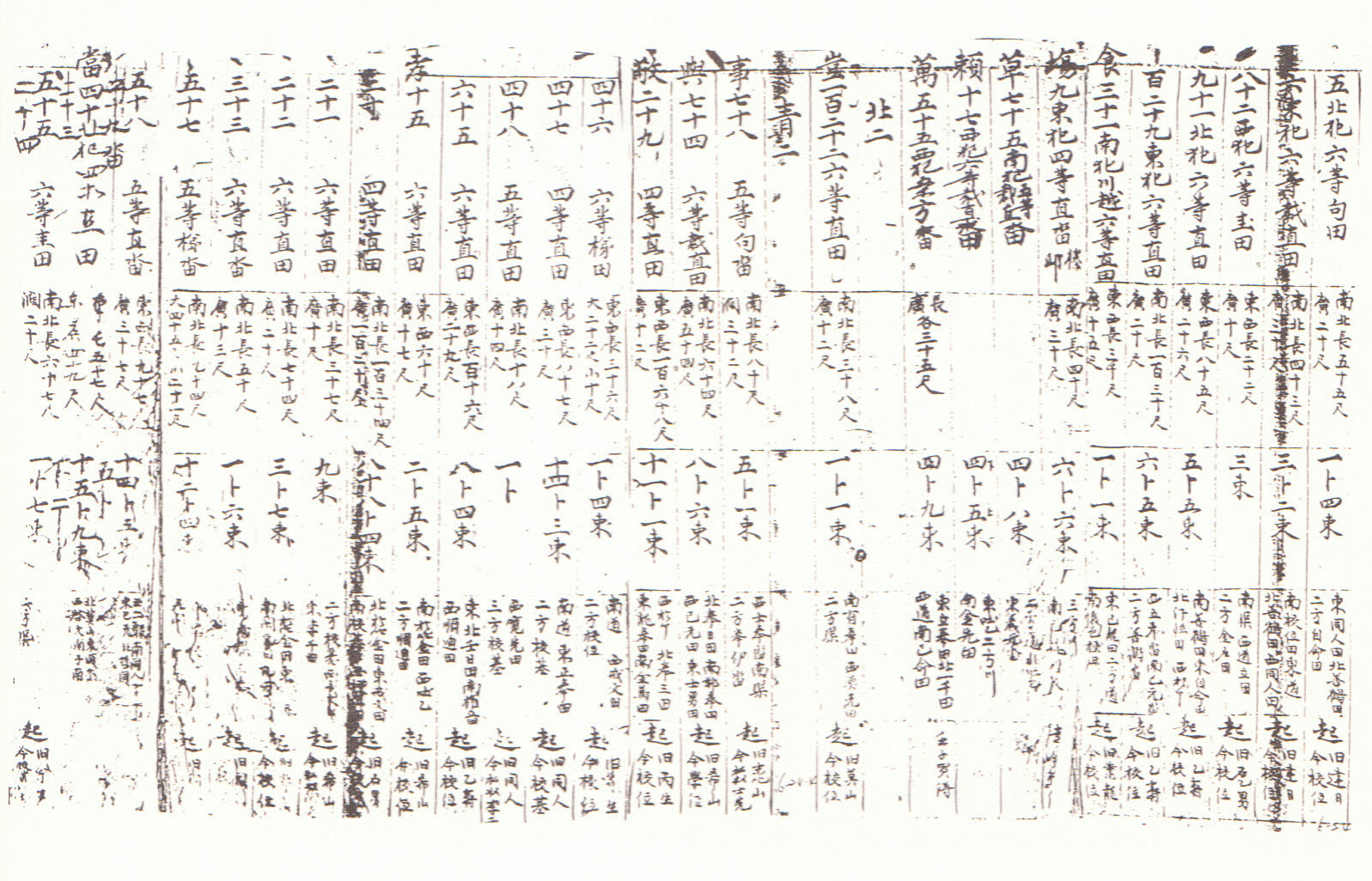

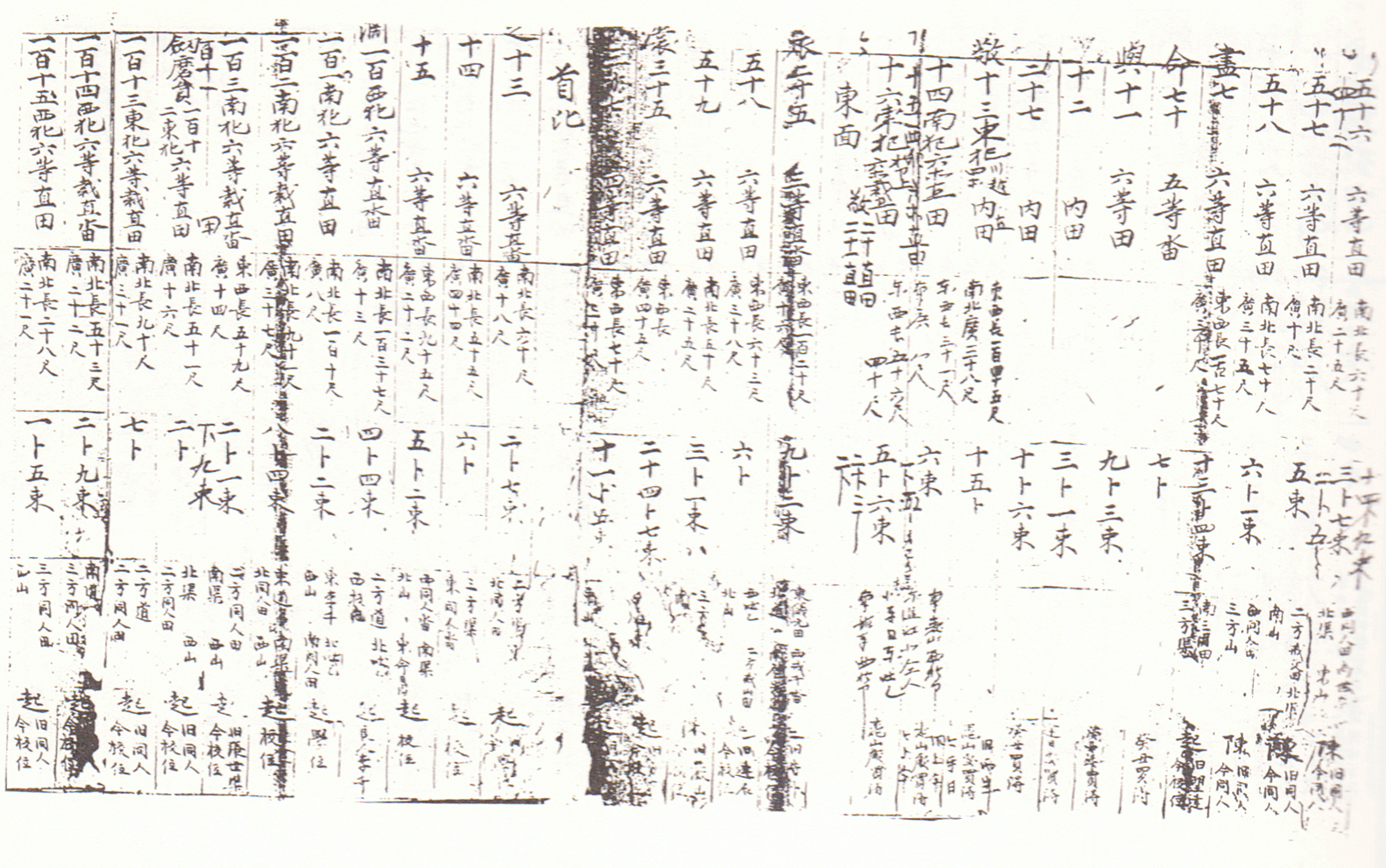

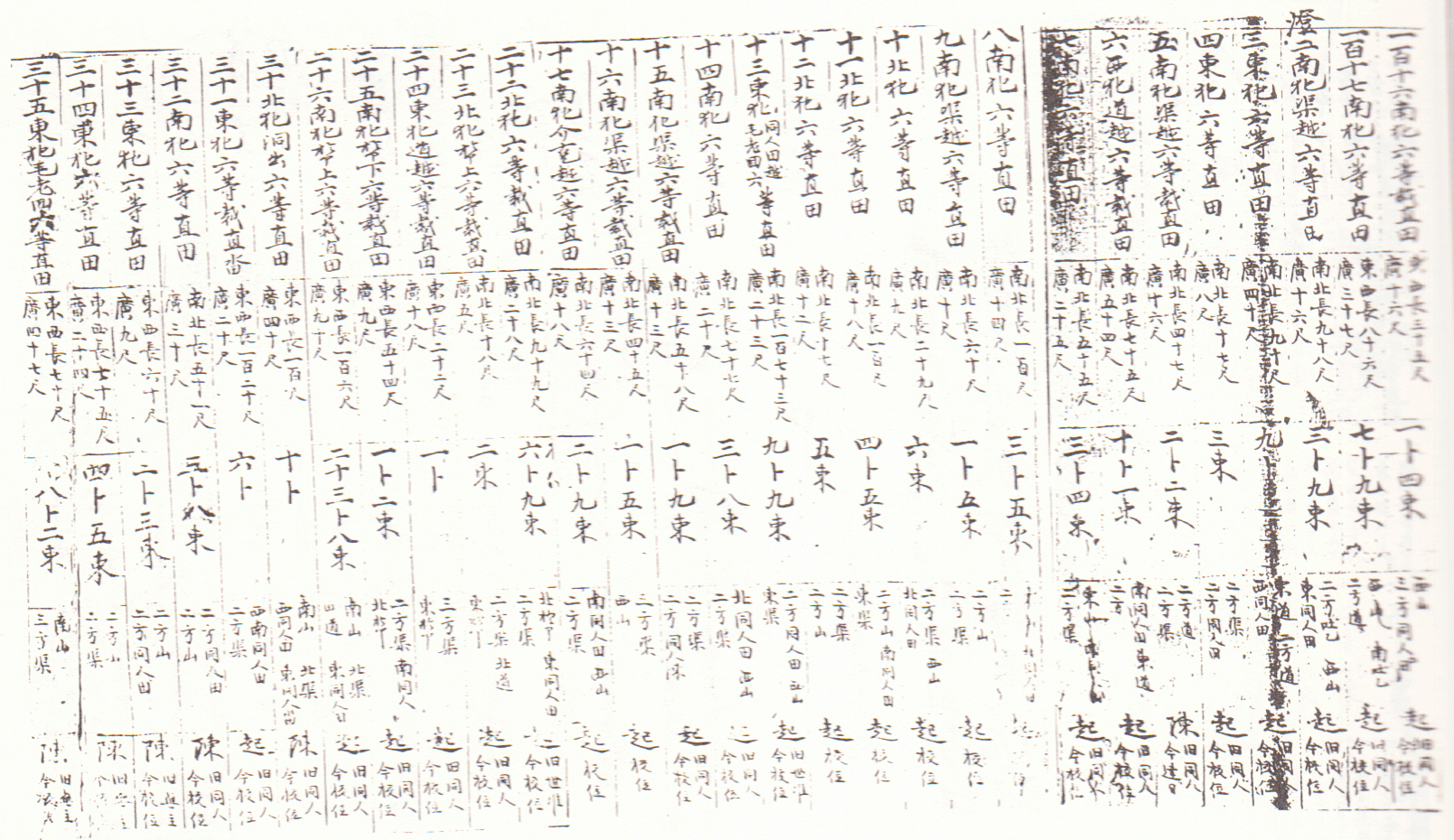

작성연대는 명확하게 알 수 없지만, 영양 영양향교 소장 향교전답안을 살펴보면, 1720년에 작성한 전답양안 보다 앞선 시기에 작성한 것으로 보인다. 이 문서 전답의 결부수가 대략 11결 61부 2속 정도인데 반해 1720년에 작성한 전답양안의 결부수는 10결 40부 5속으로 크게 차이를 보이지는 않으나 시기가 흐름에 있어 감소한 흔적을 찾을 수 있기 때문이다. 결부수의 감소는 田畓案 모두에서 언급하듯이 校土에 대한 弄奸행위로 인해 자꾸만 향교전답이 감소한다는 점을 지적하는 내용으로 보아 적어도 이 문서가 1720년에 작성한 전답안보다 앞서서 작성되었다는 사실을 보여준다고 하겠다. 이 문서도 1720년에 작성된 田畓量案과 같이 英陽鄕校가 소유하고 있는 田畓의 전반에 관한 것을 5단으로 나누어 기재하고 있다. 1단은 字號를 기재하였고. 2단은 長廣尺, 3단은 結負數, 4단은 자호내 전답 필지의 量田方向과 土地等級 및 토지형태, 地目 등을 기재하고 있다. 5단은 四標, 起主, 陳主 등이 기재되어 있다. 기주와 진주는 각 각 ‘今’과 ‘舊’로 나누어 기재하고 있다. 전답의 비중은 8:2 정도로 전의 비중이 상대적으로 많은 것을 볼 수 있고, 전답의 경작은 校奴를 비롯한 여러 사람이 소작하였던 것으로 보여진다.

朝鮮조에 있어서 향교의 기본적인 재정기반은 鄕校田과 鄕校奴婢였다. 향교에 대한 田畓의 分給을 보면, 太宗6년 府·郡에는 位田·廩田을 합쳐서 14結, 縣에는 12結이 지급되었다. 그 후 成宗27년 田畓의 액수가 대폭 감소되어 州·府에는 10結, 縣에는 5結이 지급되었다. 이러한 향교 전답의 元額은 조선후기로 내려가면서 계속 유지되는 경우가 드물었다. 그래서 지방 수령이나 재지사족의 관심과 노력여하에 따라 형성되는 造成畓에 의해 대부분의 향교가 유지되고 있었다. 英陽鄕校 또한 국가로부터 元額보다 비교적 많은 교위전답을 소유하고 있었는데, 이와 같은 교위전답의 소유는 鄕校儒林인 지주의 헌납에 의한 것으로 볼 수 있다. 그리고 그 관리도 비교적 무난하였던 것으로 파악된다. 영양 영양향교가 국가로부터 分給받은 원답을 그대로 간직하고 있었는가에 대해서는 명확하게 알 수는 없지만, 造成畓이 있었으므로 실제 향교가 소유하고 있는 전답은 국가가 지급했던 양을 능가하고 있다. 그런데도 불구하고 수조하는 과정에서 적잖게 교임배들의 농간과 전곡의 남용이 있었던 것 같다. 영양 영양향교가 소장하고 있는 전답안 7건 중 4건에서 향교전답에 대한 농간행위를 지적하고 있기 때문이다. 비교적 이른 시기에 작성되어진 것으로 보여지는 이 문건 또한 문서 말미에 이전에 있던 전답안의 弊端이 고쳐지지 않아 바로 고쳐 새롭게 전답안을 작성한다는 기록이 이러한 사실을 반영한다고 하겠다.

[자료적 가치]

작성연대를 정확히 알 수 없지만, 사정된 결부수로 인해 1720년 이전에 작성된 문건으로 볼 수 있는 이 鄕校田畓案을 통해 영양 영양향교 소유 향교전의 변화양상을 잘 보여준다고 하겠다. 영양 영양향교 소유 향교전답은 11결 61부 2속, 1720년에 10결 40부 5속, 1865년에 5결 48부로 점차 감소하는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 鄕校田에 대한 농간행위와 폐단이 끊임없이 있었던 결과였고, 그러한 모습이 영양 영양향교의 전답에서도 나타난 현상이었다. 영양 영양향교 소장 1720년에 사정 작성한 鄕校量案과 같은 형식으로 문서를 5단으로 나누어 향교전답의 상세하게 기록하고 있는 것으로 보아 향교전답의 관리가 비교적 잘 이루어진 시기의 문서로 볼 수 있다.

이 문서가 작성된 시기의 영양 영양향교 향교전답은 재지사족의 노력으로 형성된 造成畓이 많았을 것으로 보인다. 사족들이 향교의 경제적 기반으로서 전답을 마련한 것은 향교가 그들의 활동장소이고 이해를 대변해 주는 鄕村機構였기 때문이었다. 그리고 鄕村社會의 변화에 따라 향교의 중요성이 더해가자 儒生들은 활동에 필요한 재정확보에 더욱 힘을 기울였다.

『英陽郡誌』, 1970, 英陽郡誌編纂委員會

『慶北鄕校誌』, 1991, 慶尙北道

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 1998, 한길사

『朝鮮後期 鄕村支配政策 硏究』, 오영교, 2001, 혜안

『조선후기 향촌사회사 연구』, 박용숙, 2007, 혜안

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 1992, 경성대학교 출판부

윤정식,이병훈