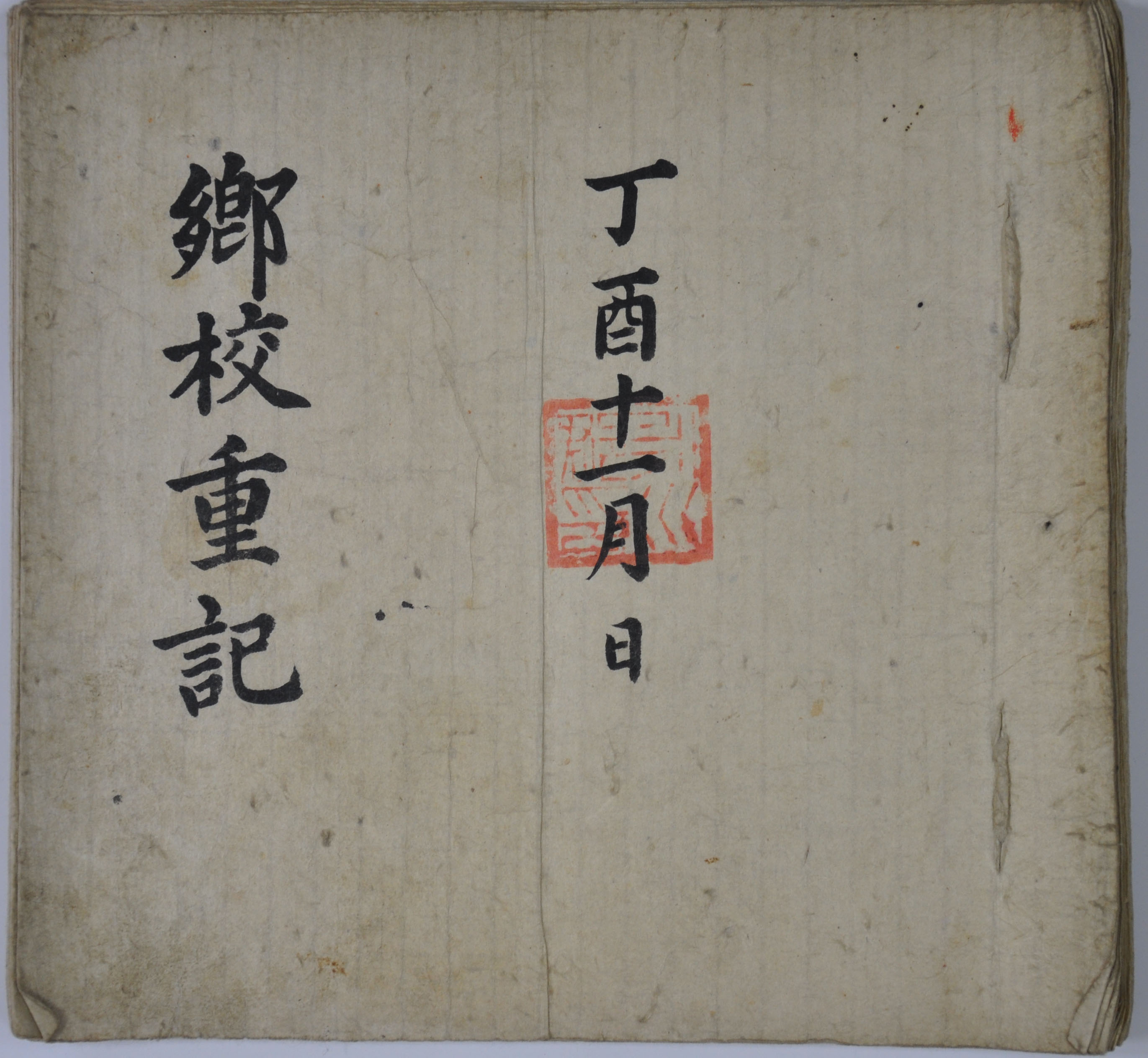

丁酉년에 작성된 永川鄕校 중기로서 향교의 건물, 제기, 제복, 서책, 전답 등에 관한 내용이 있다.

내용 및 특징

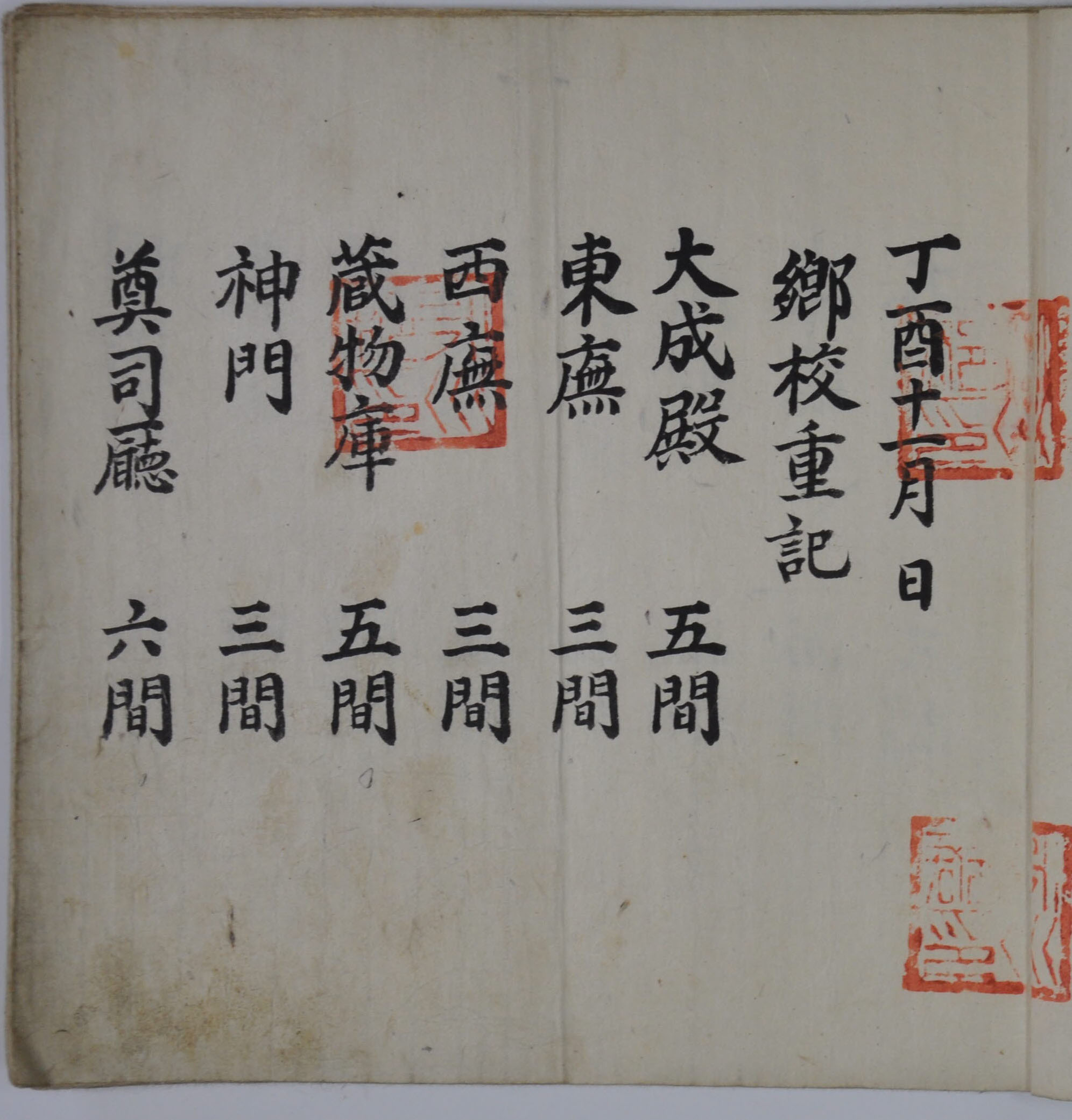

이 향교중기는 丁酉년에 만들어진 것이다. 향교 소장 서적의 간행연도와 都有司 鄭鎭逵의 족보를 통해 보면 丁酉년은 1897년으로 추측된다. 重記는 重紀라도 표기하는데, 주로 사무를 인계할 때 전하는 문서 혹은 錢穀을 출납하던 장부로 설명될 수 있다. 회계문서로서 중기를 본다면 인수인계의 성격을 가지면서 일정한 기간마다 점검하여 물품의 수량과 변동 상황을 기록하고 필요시에는 보고하거나 대조를 위해 사용하는 회계문서로 의미를 규정할 수 있을 것이다. 실제 영천향교 重記에는 향교내의 부속 건물 현황, 제향시 사용되는 器物, 祭服과 향교 소장 典籍의 종류와 수량 등을 기록하고 있다. 이어서 영천일대의 향교 소유 토지의 규모와 이를 소작하는 소작인의 명단을 세주로 적고 있다. 이를 통해 향교 소유 재산의 규모를 확인할 수 있다.

향교재정의 원칙적인 기반이 되었던 鄕校田은 나라에서 군현등급에 따라 분급한 수조권을 가진 學田 이외에 수령이 획급, 儒錢이나 운영상의 여유자금으로 매입, 철훼된 書院田의 移屬, 願納 등으로 마련된 사유지로서의 校田이 있었다. 학전의 경우 군현향교의 경우 5결이 지급되었지만 영천향교의 경우 이에 대한 직접적 자료는 남아있지 않다.

영천향교 중기를 보면, 畓 237두락과 田 20두락이 보인다. 이 전답안에는 作 謀, 下典 貰, 齋直 貰, 掌務下典 貰, 馬夫 貰, 食母 貰, 菜母 貰, 庫子 貰, 殿直 貰, 掌務典 貰 등이 일일이 표시되어 있다. 소작의 경우 향교의 校奴가 역의 댓가로 일부를 경작하고 나머지는 일반인, 교촌민, 향교소속의 외거노비, 향교의 재임 등의 다양한 계층이 소작하였음을 추측할 수 있다. 이외에도 영천향교의 재정을 확인할 수 있는 연대미상의 ‘鄕校田畓案’ 1책이 전하는데 결락이 심하여 정확한 토지면적을 산출해 낼 수 없다. 그런데 그 속에는 ‘庚戌3월 原谷坪 校位田 尺量記’가 실려 있다. 거기에는 79負6束內 17負 5束이 浦落하여 62負 1束이 校位로 時耕되고 있음을 알 수 있다. 당시의 摘奸色吏는 李宜根이었다. 이로 보아 당시 향교가 소유한 토지 중에서 상당수가 浦落하였음을 알 수 있다.

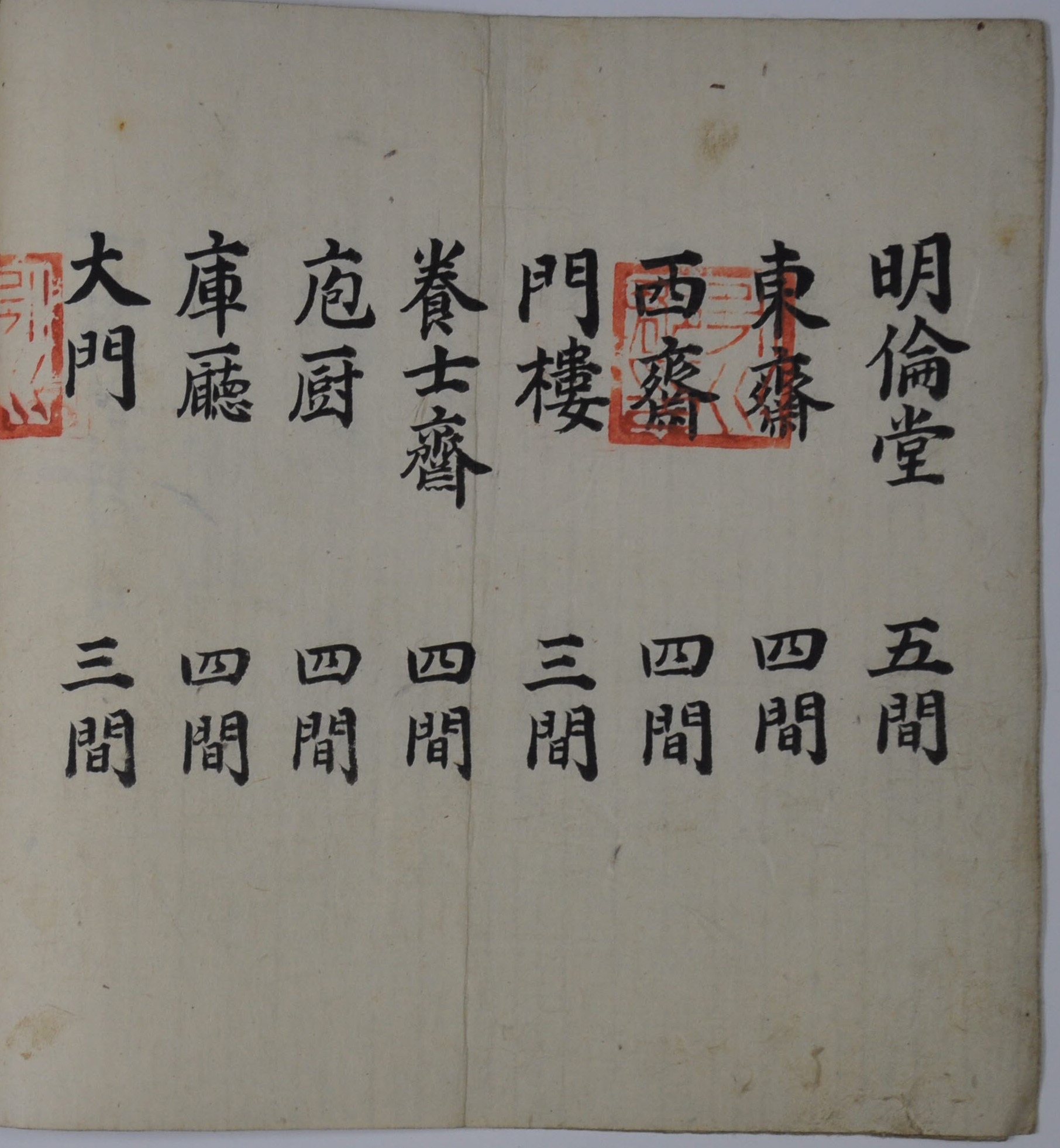

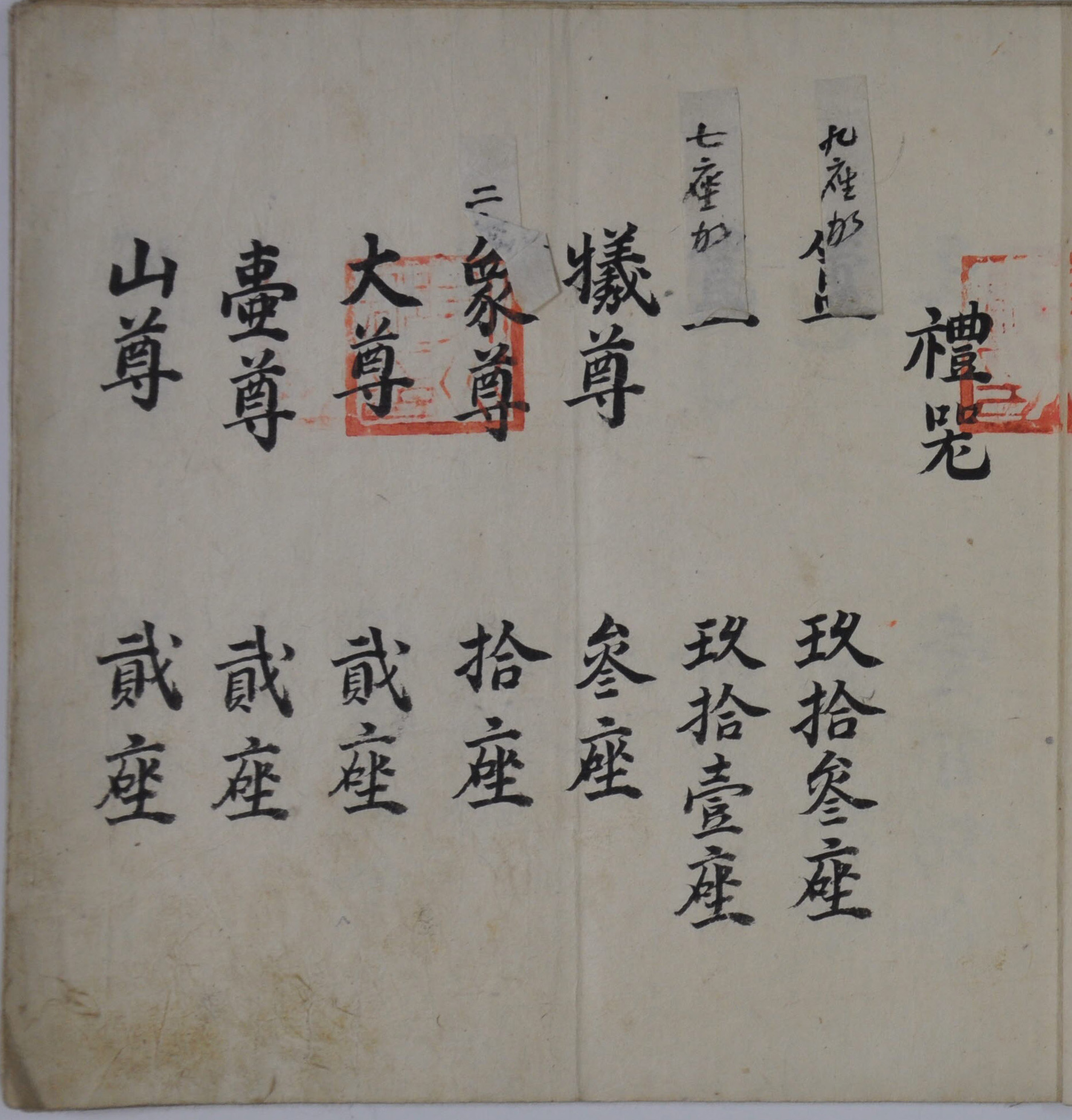

다시 중기에 기재된 내용을 살펴보면, 향교의 건물로는 大成殿, 東·西廡, 藏物庫, 神門, 奠司廳, 明倫堂, 東·西齋, 門樓, 養士齋, 庖廚, 庫廳, 大門 등으로 구성되어 있다. 현재의 영천향교에는 藏物庫는 없지만, 당시에는 제향시에 사용하는 祭器 등을 보관하는 창고로 짐작된다. 奠司廳은 大禮시에 음식 등을 장만하던 곳이며, 牖來樓라는 문루와 향교 진입로 우측에 오늘날 三一齋라는 양사재가 있었다. 이 양사재는 20세기 초에는 司馬所로 불렸다. 이외에 교생들의 음식을 만들던 庖廚와 각종 물품을 저장하던 庫廳이 있었다. 禮器는 모두 석전례에 사용하던 것들로 공자를 중심으로 四聖, 十哲, 宋朝六賢, 東方十八賢을 모시는 中說位 향교로서 그 규모에 맡게 많은 수가 보관되어 있다. 祭服은 金冠朝服, 齋服, 角帶, 木鞋 등이 각 7건으로 제관은 모두 7명이었음 알 수 있다.

서책으로는 『詩傳』, 『易經散秩』, 『論語』, 『孟子大全』, 『五禮儀』, 『彙語』, 『通鑑』, 『宋鑑』, 『闕里誌』, 『兩賢傳心錄』, 『晦齋文集』(李彦迪), 『精忠錄』, 『列聖御製』, 『史畧』, 『丹巖集』(閔鎭遠), 『克難齋集』(權濟敬), 『大田寓慕案』, 『良翁寓慕案』, 鄕案, 攷徃錄, 執事錄 등이 있었다. 이를 통해 확인할 수 있는 것은 극난재 김제경의 문집을 통해 이 重記가 19세기에 작성된 것임을 확인할 수 있다. 이외에도 교육용 교재로 보이는 각종 經典 및 史書 가 있으며, 제의와 관련된 책과 향교 운영과 관련한 향안, 고왕록, 집사록 등이 있다. 특이한 것은 영남 南人으로 불리듯이 대대로 남인의 텃밭이었던 지역에서 老論의 영수였던 송시열과 민진원 등의 글이 향교에 있다는 것이다. 이는 노론서향의 지방관의 부임과 이들의 지원 하에 영천향교에 진입한 新鄕들이 그만큼 향교에 영향력을 행사하고 있었음을 짐작케 한다.

자료적 가치

이 자료는 19세기에 작성된 것을 추정되는 重記이다. 중기는 주로 사무를 인계할 때 전하는 문서 혹은 錢穀을 출납하던 장부로 설명될 수 있는데, 영천향교의 중기 역시 그러한 목적에서 만들어 진 것으로 보인다. 이 중기를 통해 영천향교의 건물구성 및 제향의 규모, 교육의 내용 등을 확인할 수 있으며, 19세기의 영천향교 재정을 구체적으로 확인할 수 있는 자료로서 가치가 높다고 판단된다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

永川邑誌(嶺南邑誌),

永川全誌, 尹聖永 編, 일광인쇄소(대구), 1939

이병훈