내용 및 특징

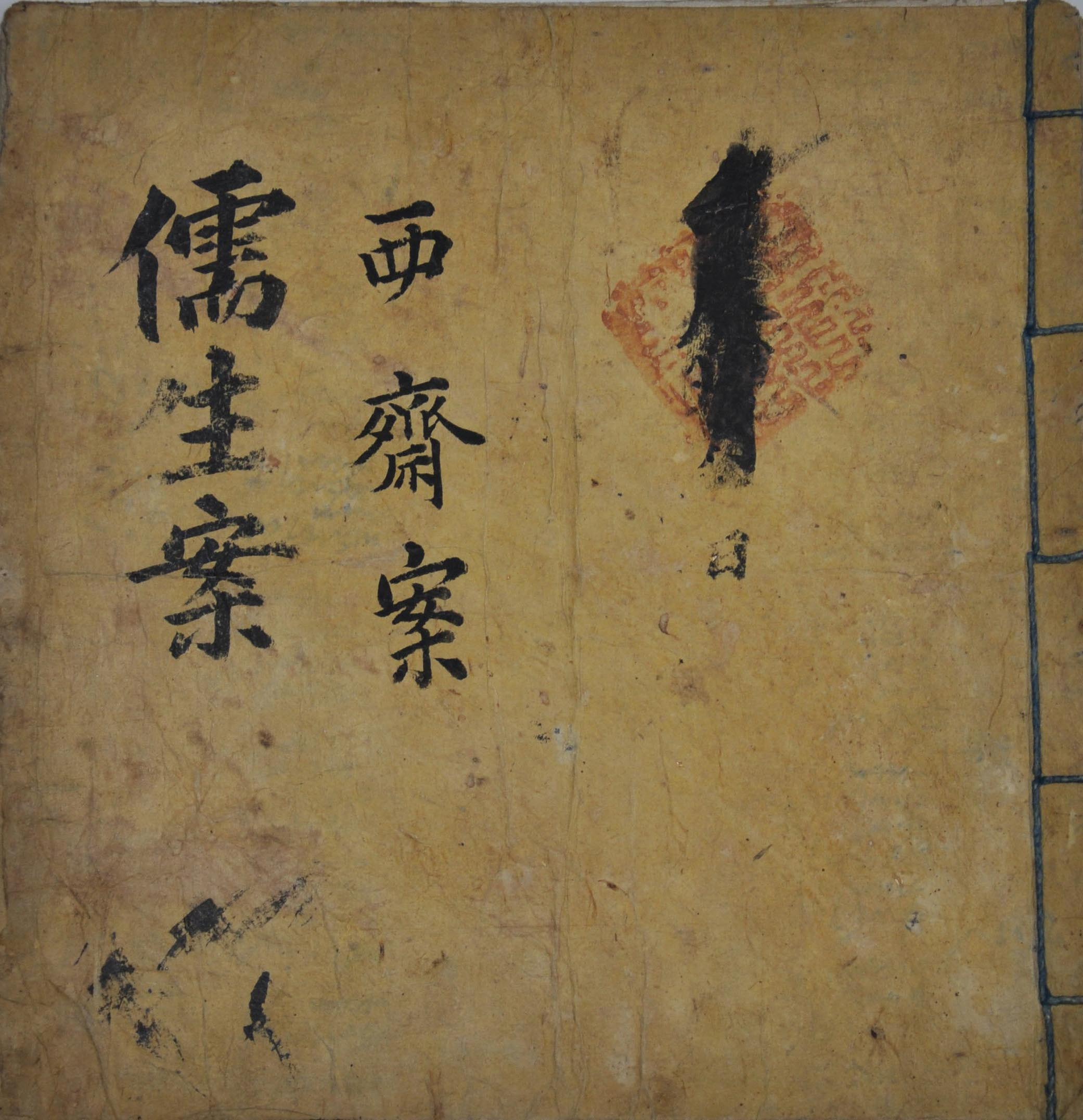

이 자료는 영천향교 서재교생들의 명단으로 겉표지에는 ‘儒生案’이라고 표시되어 있으며, 그 옆에 ‘西齋案’이라고 附記되어 있는데 후대에 쓴 것으로 추정된다. 이 명부를 작성한 연도는 지웠기 때문에 정확한 연대를 알 수 없다. 속표제에는 ‘儒生案’이라고 되어있으며, 이 명부는 1책이지만 내용은 두 건의 儒生案이 실려 있다. 흔히 儒生案은 청색표지에 靑衿錄, 靑衿案, 靑衿儒生案 등의 이름으로, 校生案은 황색표지에 西齋案, 西齋校生案, 西齋儒案, 校案 등의 이름으로 되어 있었다. 즉, 靑衿錄은 양반신분의 東齋儒生 명단을, 校生案은 비양반신분인 서얼·평민들의 西齋校生 명단을 기록한 것이었다. 그러나 영천향교의 서재안은 이 둘의 구분 없이 유생안이라고 표시하고 있다. 이런 현상은 18세기 이후 신흥양반과 서얼의 대두와 성장에 따른 결과였다. 또한 공권력의 지원에 힘입은 바도 컸다. 실제 1773년에 작성된 「尙州儒案節目」에서는 왕의 命으로 인해 儒案을 고치며, 이에 따른 폐단을 막기 위해 節目을 제정하여 이를 준수토록하고 이를 어길 시에는 관에서 엄하게 처리할 것이라고 하였다. 아울러 鄕案의 舊家, 즉 양반사족들은 모두 유안에 入錄하고, 新鄕과 庶孼 등의 鄕外라 하더라도 才行이 있으면 입록 한다고 규정하였다. 당시의 이런 현상은 경상도 전체 향교에서 시기의 차이는 있지만 공통적으로 나타나는 현상이었다. 이런 흐름 속에서 儒生案이라는 이름으로 西齋案이 작성된 것으로 이해될 수 있다. 신흥양반들은 주로 경제력을 바탕으로 신분을 상승시키려는 평민들로서 冒稱幼學, 僞譜, 賣譜, 僞籍, 納栗 등의 방법을 통해 양반의 품계를 획득하였다. 결과적으로 청금록 등에 입록되는 유생의 증가는 그 작성의미를 퇴색시켜서 19세기 이후에는 거의 모든 향교에서 청금록 작성이 이뤄지지 않고 이전의 청금록은 향교에 잘 보관되어 사족의 후예임을 입증해 주는 자료로 이용되었다.

조선시대 校生은 사대부에서부터 평민에 이르기까지 입학이 허락되었으나 신분에 따라 양반은 액내교생이 되었고, 평민·서얼은 액외교생이 되어 서로 구별되어 있었다. 仁祖代에 校生考講이 시행되자 양반들은 액내교생으로서의 입학을 회피하였고, 考講이 면제되는 成均館, 四學을 모방하여 동재유생(청금유생)이라 이름하고 별도로 청금록을 작성하여 교생과 구별하려 하였다. 이에 평민·서얼들이 양반대신 액내교생으로서 입학하게 되었고, 이들은 동재유생과 구별하여 서재교생으로 호칭되었다. 또한 서재교생은 군현에 따라 책정된 정액에 맞게 각 향교에서 획정되고 있는데 이를 額內校生이라 불렀다. 그리고 액내교생(서재교생)은 군역을 회피하기 위하여 향교에 불법적으로 入屬한 額外校生과는 전혀 별개의 존재였다. 조선초기와 달리 후기의 교생은 공부하는 학생이 아니었다. 이들 교생들은 군역을 면제하는 대신 향교의 각종 任役을 담당하였다. 교생은 원칙적으로 60세에 老除될 때까지 향교에서 여러 임무를 수행하였고, 매년 시행되는 考講의 대상이 되어 落講할 시에는 교생에서 제외됨은 물론 군역을 부담하여야 했다. 이에 免講校生案과 같이 願納錢을 받고 군보와 잡역을 면제 시켜주기도 했다. 이외에도 교생들은 군역면제자로서 濫徵과 疊徵의 수탈, 雜役에서 벗어날 수 있었다. 1735년 영천망정동에서 시행된 「望亭鄕約」에는 신분에 따라 鄕員을 상, 중, 하청으로 나누고 있었다. 여기에는 양반을 上廳에 놓으면서 良民중에서 출신 및 문자를 해독하여 향교 西齋에 입속한 자도 향약에 참여시켜서 中廳에 이름을 올리는 것을 허락하고 있다. 이는 교생을 서얼과 함께 중인으로 인정하고 있음을 나타낸다. 아울러 향교의 西齋校生이 되기 위해서는 出身과 학문적 소양을 검증했음을 알 수 있다. 이는 이들이 맡은 직무와 관련이 있다. 교생들은 향교의 보호와 기능유지 및 관아의 업무를 보조하는데 필요한 존재였으며, 각종 제의에 執事로 참여하는 등 많은 직무를 가지고 있었다. 또한 이러한 업무는 아무나 하는 것이 아닌 일정한 소양이 요구되는 일이었다. 따라서 교생들에게는 제강과 근과 등이 행해지기도 했는데 이는 조선전기의 교생들처럼 科擧를 준비하기 위한 것이 아닌 교생의 여러 가지 임무를 원활히 수행하기 위한 조처였다. 또한 恒例적으로 행해지는 考講에 대비하는 정도의 교육에 불과하였다. 그러나 이러한 교육과 검증절차는 제대로 시행되지 못한 것으로 보인다.

18세기 말에 작성된 것으로 추정되는 甲辰年 8월에 永川郡守 下帖을 보면 과거에는 양민들 중 재능이 뛰어난 자를 뽑아서 교생이 되었지만, 현재에는 軍保에 들어갈 자가 교생이 되고, 재능이 뛰어난 자는 군안에 들어가는 등의 문제가 있으며, 교생들 중에서도 제사에 참여해서도 儀式을 한마디 못하는 등 문제가 있는 자들이 많으니 이들을 가려서 삭출하고 능력있는 교생들을 선발토록 지시하고 있었다. 이후 영천향교에서는 同年 9월에 冒錄의 결과로 무자격한 자들이 교생으로 선발되는 폐단이 생겼으니 이를 마땅히 시정할 것을 결의하며, 교생안에 오른 사람들에게 7가지 조목을 준수토록 하였다. 또한 이를 어길 시에는 해당 교생을 삭출할 것을 결의하는 西齋完議 작성하였다.

이 서재안에 등재된 인원은 각기 38명과 31명으로 당시 법령으로 정한 영천향교의 정원이 50명임을 감안한다면 각 명부가 작성될 당시에는 闕額을 채우지 못하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 서재의 액내교생들이 액외교생과 달리 군역을 정식으로 면제받는 대신 향교에서 각종 役을 담당하는 존재였으며, 그 임무는 책임과 처벌이 뒤따르는 힘든 것이었기 때문에 교생들은 역을 피하여 도망하거나, 移居하는 경우가 많았기 때문이다. 그래서 정액을 채우지 못하는 향교가 전국적으로 상당수 있었다. 영천의 경우도 마찬가지였을 것으로 판단된다. 아울러 사기 서재완의가 시행된 이후 교생선발의 기준이 강화되고, 기존의 교생들 중 자격미달인 자들을 削籍함에 따라 정액을 채우기가 더욱 힘들었을 것으로 짐작된다. 실제 영천향교 서재안 에서도 削籍된 인물들이 나타나고 있다.

闕額을 채우기 위해서는 일정한 검증절차를 거쳐서 충원하였다. 기본적으로 교생은 서재의 齋任이 官에 보고하여 결정하였는데, 이때 이전에 교생을 지냈거나 현재 교생을 지내고 있는 집안을 대상으로 하여 그들의 친척을 교생을 차출하였다. 즉 양반사족들이 향안, 청금록에 家系의 하자가 없어야 입안이 가능하듯이 교생들도 그들 家系내에 교생을 지냈던 일이 있었던가 하는 점이 고려된 후 입교가 가능하였다. 또한 校生의 아들, 조카, 동생, 형, 친척의 근친순 및 연소자순으로 입교시켰는데, 이처럼 세습성과 근친성은 교생의 임무를 원활히 수행케 하기위한 목적 때문이었다. 그러나 교생안에 冒錄이 생기는 것과 같이 교생 입교에 세습성과 혈연성이 점차 무시되는 현상이 나타나고 있었는데, 이는 조선후기 신분제 변동 속에서 교생직역이 점차 賤視되고 침탈의 대상이 되었기 때문이다. 이에 양반유생은 교생의 세습원칙을 재강조하는 한편, 혈연의 범위를 堂內나 외척까지 확대하였다. 아울러 군현 내에서 유교적 지식과 소양을 갖춘 사람을 차출하거나 액외교생을 考講하여 우수한 자를 교생으로 충당하기도 하였다.

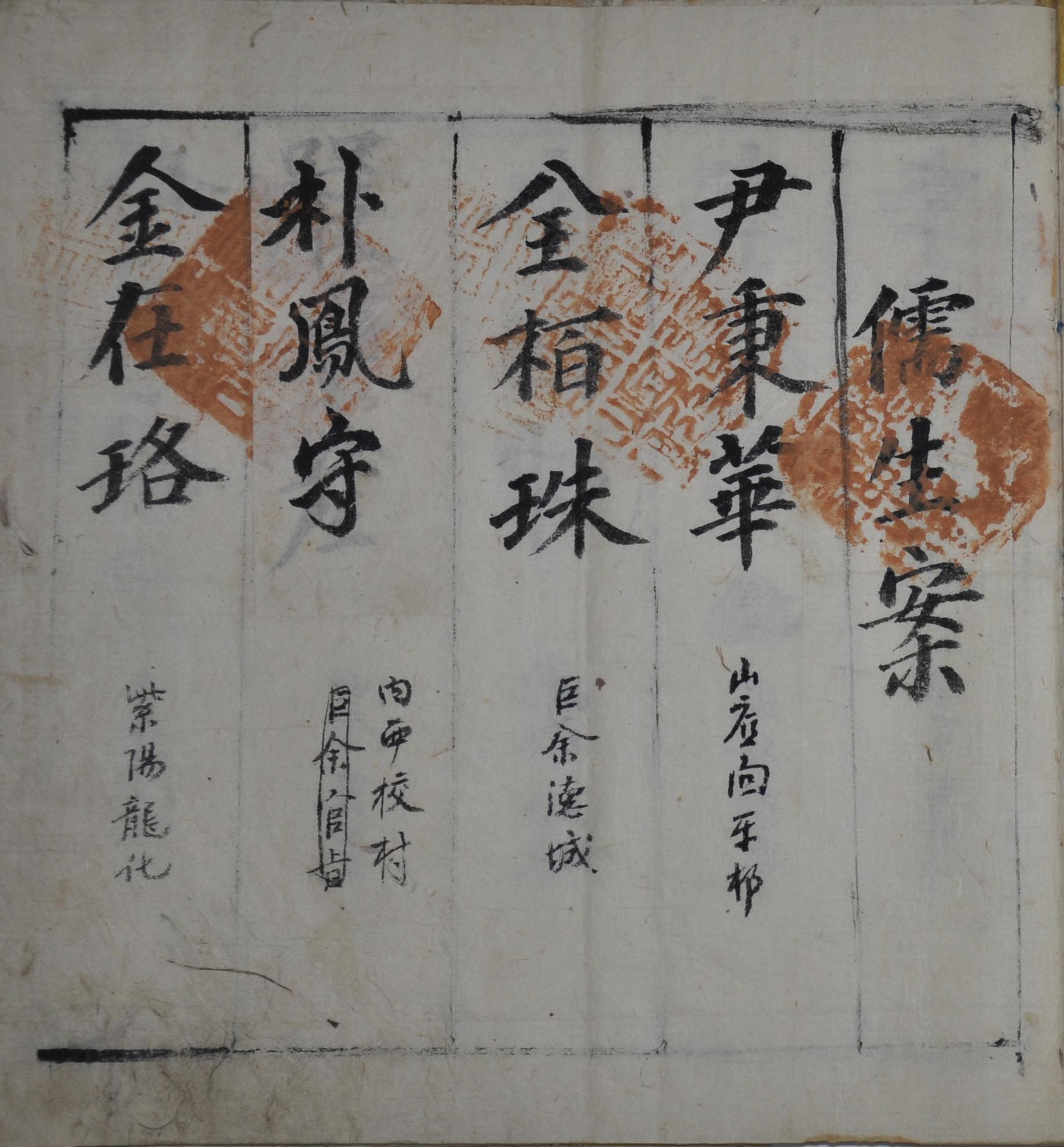

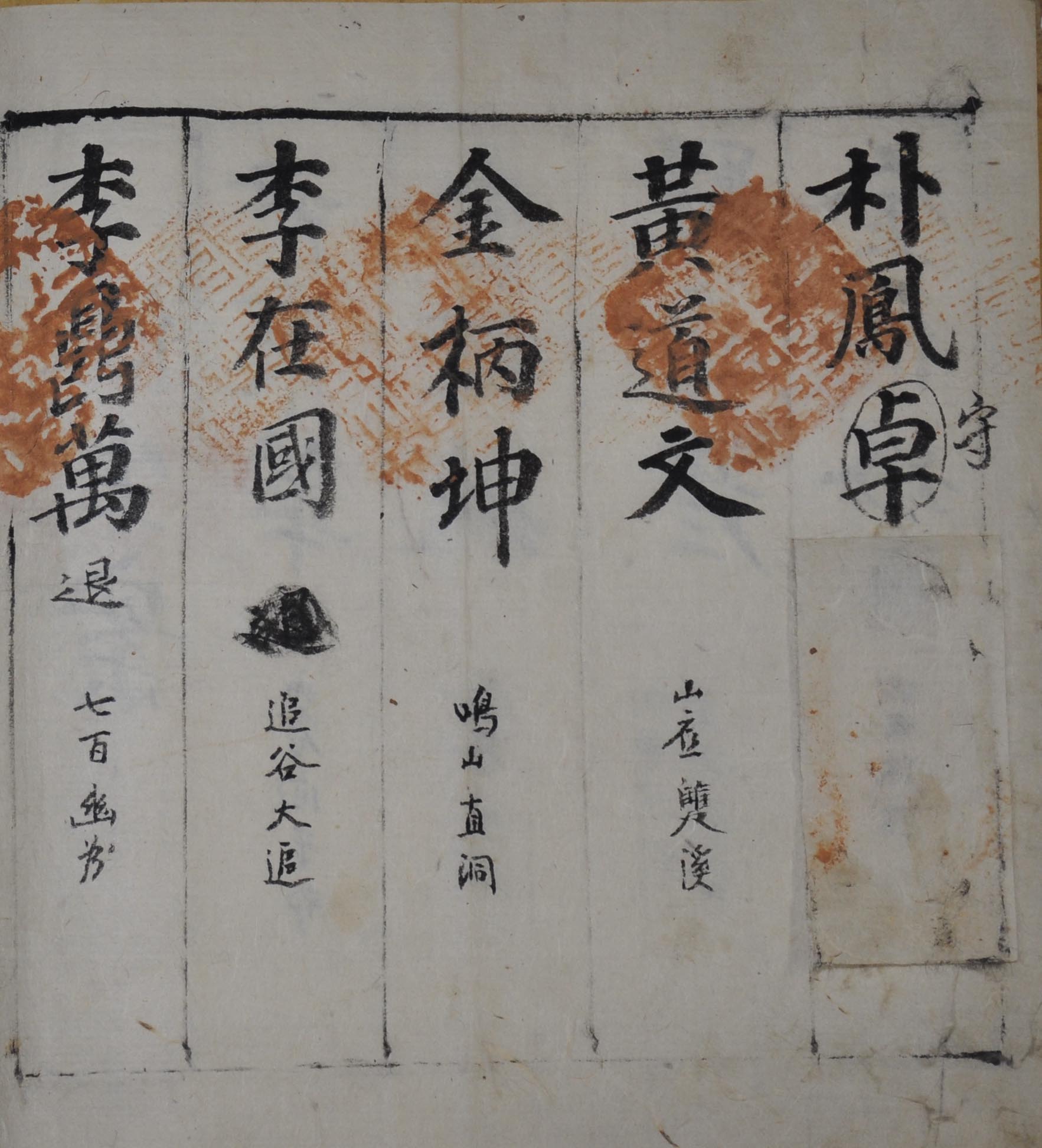

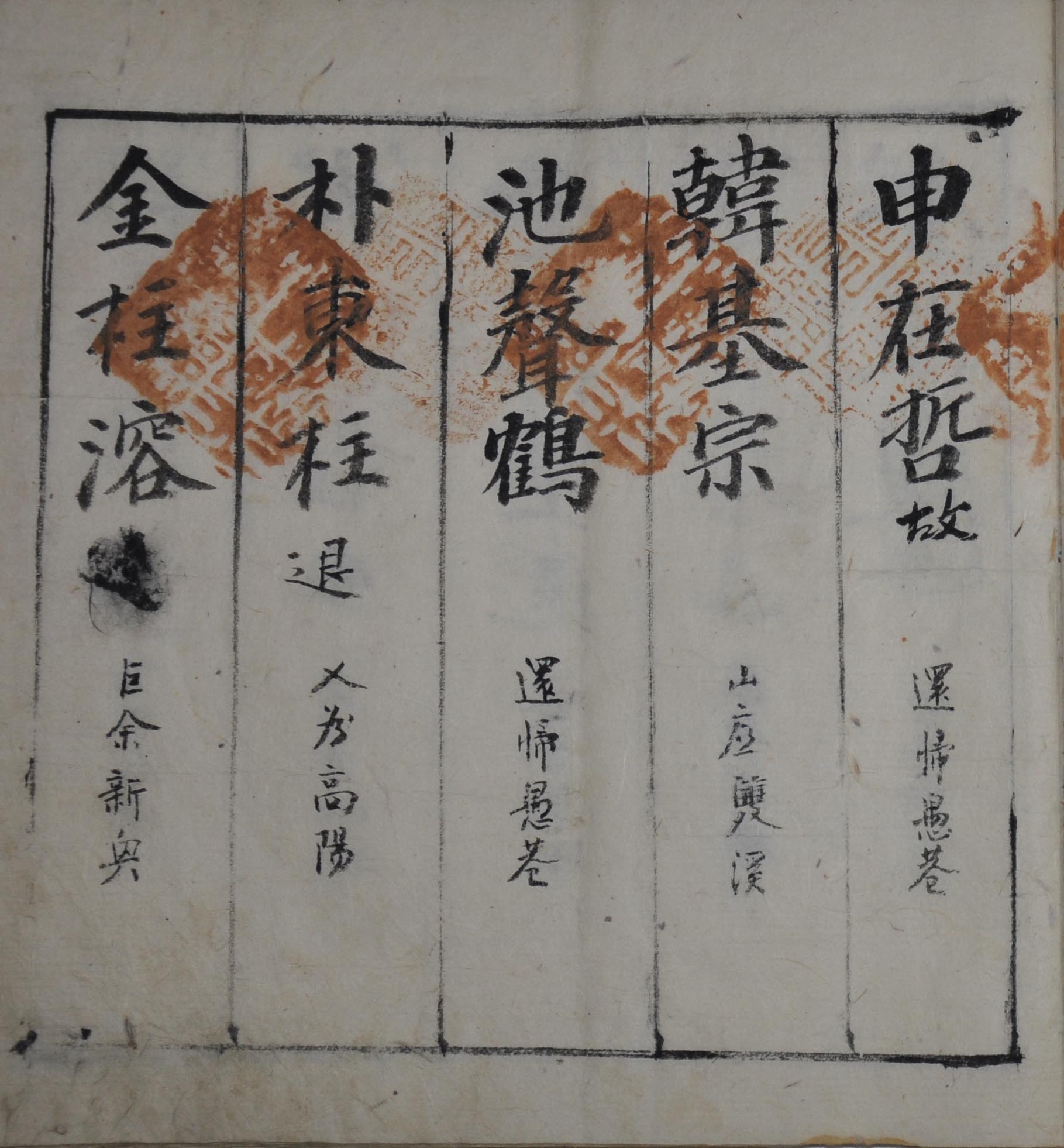

이 두 유생안에 나오는 성씨별 분포는 金氏 14명, 朴氏·崔氏 각 8명, 池氏 5명, 李氏·韓氏 4명, 申氏 3명, 張氏·尹氏·林氏 각 3명, 黃氏·全氏 2명, 申氏·許氏·權氏·成氏·姜氏·鄭氏 각 1명, 미상(朴氏) 1명으로서 儒案과 鄕案에 없는 성씨가 보인다는 점에서 그 구성원이 양반이 아니었음 짐작할 수 있다. 이들의 본관을 알 수 없다는 한계가 있지만 성과 이름을 통하여 이들이 근친관계에 있음을 확인할 수 있다. 특히 김씨, 박씨, 최씨, 지씨 등은 오랫동안 교생으로 임명되어 왔던 것으로 보인다. 또한 신씨, 허씨, 권씨, 성씨, 강씨, 정씨 등이 새롭게 교생으로 들어왔음을 알 수 있다. 이중 이씨·박씨·임씨 각 2명, 김씨·허씨·권씨·신씨 각 1명은 교생에서 물러났다고 기록되어 있다. 즉 허씨, 신씨의 경우 처음으로 교생이 되었지만, 직무를 감당하지 못하고 물러난 것으로 보인다. 권씨는 서재 교임의 명단에서 掌議의 직책을 맡고 있는 것으로 보아서 이 교생안에 退거한 자는 예외적 사례로 보인다. 이외에도 윤씨는 老退와 削籍된 자가 각 1명씩 나온다. 즉 60세의 교생 정년이 지나서 물러난 사례와 자격미달로 삭적된 것으로 보인다. 전씨와 황씨는 각 2명이 명단에 있으면, 그 중 1명씩은 堂長의 직임을 맡고 있었다. 이는 이들이 오랫동안 향교의 일을 수행하였음을 나타내며, 그 인척들이 후에 교생으로 들어왔음을 알 수 있다.

입록 순서는 여타의 명부와 마찬가지로 나이순으로 적은 것으로 보인다. 人名 하단에는 거주지를 표시하고, 堂長 등의 직임과 老退, 退, 削, 復, 故 등의 현황을 표기하고 있다. 또한 종이를 덧 붙여서 성명을 가리기도 하였다. 校任의 하나인 堂長은 향교에 따라서 都有司, 校長 등으로 불리기도 하며 그 향교를 대표하는 인물로서 연령과 학식을 따져서 뽑았다. 그 아래에는 향교의 운영을 담당하는 掌議와 有司를 두고 있었다. 영천향교의 경우 堂長이란 명칭은 이 문서에서만 나오며, 職任을 맡은 서재교생들의 명단인 任衿錄에서도 掌議와 齋任만이 나올 뿐 堂長이란 명칭은 찾아볼 수 없다. 또한 여타의 향교 문서에는 都有司가 대표로 나타난다. 이를 통해 堂長은 서재교생들 중 가장 나이가 많은 이를 일컫는 말로 이해할 수 있다. 실제로 堂長이라 표시된 이들은 교생안의 앞에서부터 차례로 나타나고 있는데 나이순으로 堂長을 맡았던 것으로 짐작된다. 老退는 60세의 교생 정년을 지났기 때문에 교생직을 물러난 것이며, 退는 각종 사유로 물러났음을 나타낸다. 削은 처벌의 의미가 강한데, 고강의 탈락 내지 직무소홀로 인해 삭적된 것으로 짐작된다. 復은 교생에서 물러났다가 다시 들어온 것이며, 故는 사망한 사람을 뜻한다.

이외에도 金斗星은 교생으로 20년 동안 擧行하였던 공이 있으므로 이후 삭망제에서 집사로 선발하지 않으며 堂長으로 천거한다고 기록되어 있다. 그리고 尹秉華, 徐栢珠 등은 堂長직에 있다가 늙어서 교생에서 물러났는데, 이후 자동으로 군역의 대상자가 되었다. 하지만 이들 老校生들은 향교에만 근무하여 병사의 깅렝 익숙하지 않으므로 軍校등의 군역에서 면제한다는 영천군수의 완의가 있는 것으로 보아서 퇴임이후에도 각종 혜택을 누렸음을 짐작할 수 있다.

살펴본 바와 같이 조선후기의 교생들은 공부하는 학생이 아니었다. 영천향교 교생들이 담당하였던 직무는 西齋完議를 통하여 그 일단을 확인할 수 있다. 즉 謹講習, 謹守色, 敬持身 등이 그것이다. 즉 기본소양을 함양하기 위한 강학을 충실히 하며, 향교 守直의 임무와 양반유생 등에게 공경하게 처신하라는 것이다. 이외에도 각종 祭儀의 執事를 맡기도 하였다. 또한 이들을 선발할 때는 예의가 있고, 冒錄하지 않으며, 才藝가 있는 자를 간택하되, 오래전부터 향교의 교생이었던 가계인지를 확인하였다. 또한 이러한 조건이 지켜지지 않을 때에는 해당 교생을 삭출하였다.

자료적 가치

이 西齋案은 기존의 儒案에서 찾아볼 수 없는 성씨들이 대거 등장함으로서 영천 지역내 새로운 집단의 성장을 알려준다. 또한 영천향교에서 소장하고 있는 任衿錄, 각종 完議, 節目 등의 내용을 보완해주는 것으로서 서재교생들에 대한 여러 정보를 증명해주는 자료이다.