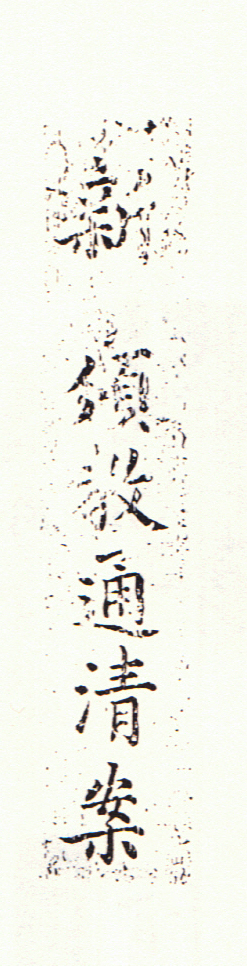

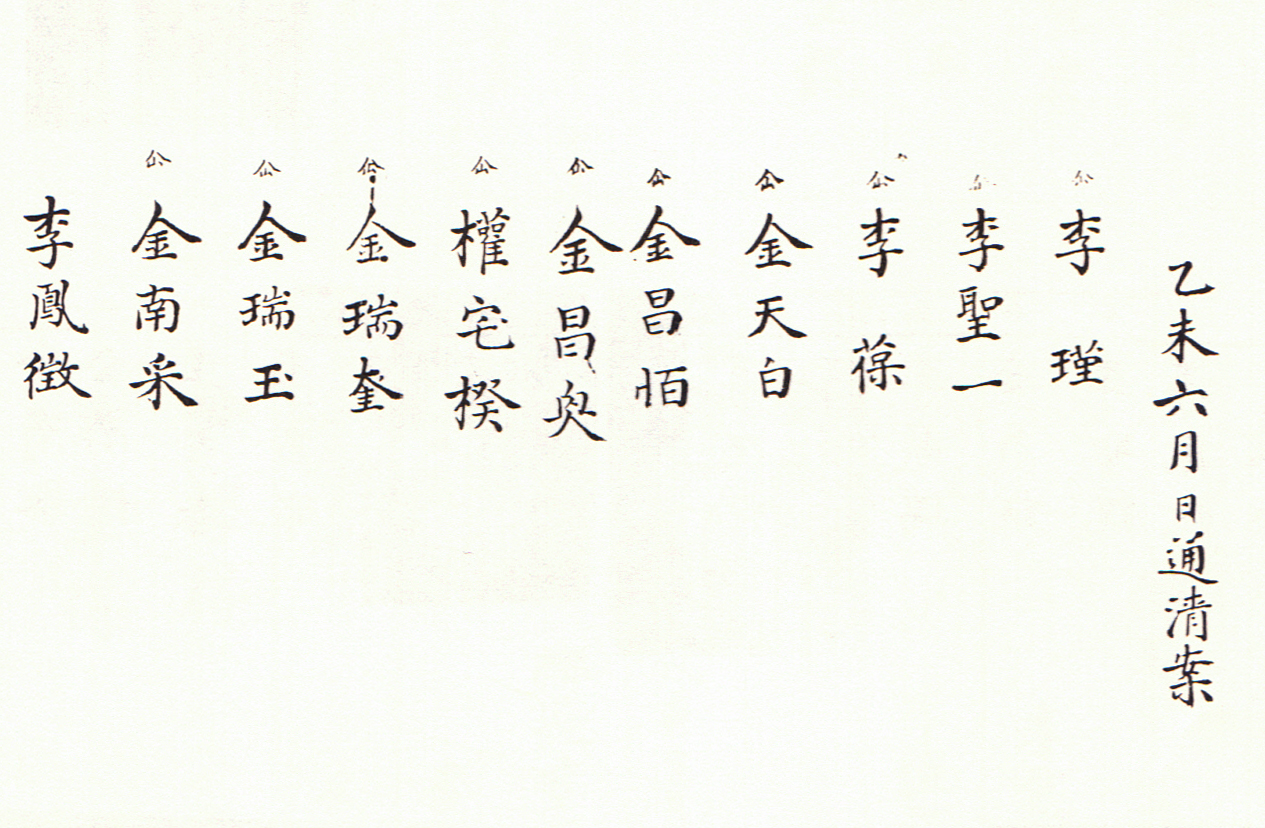

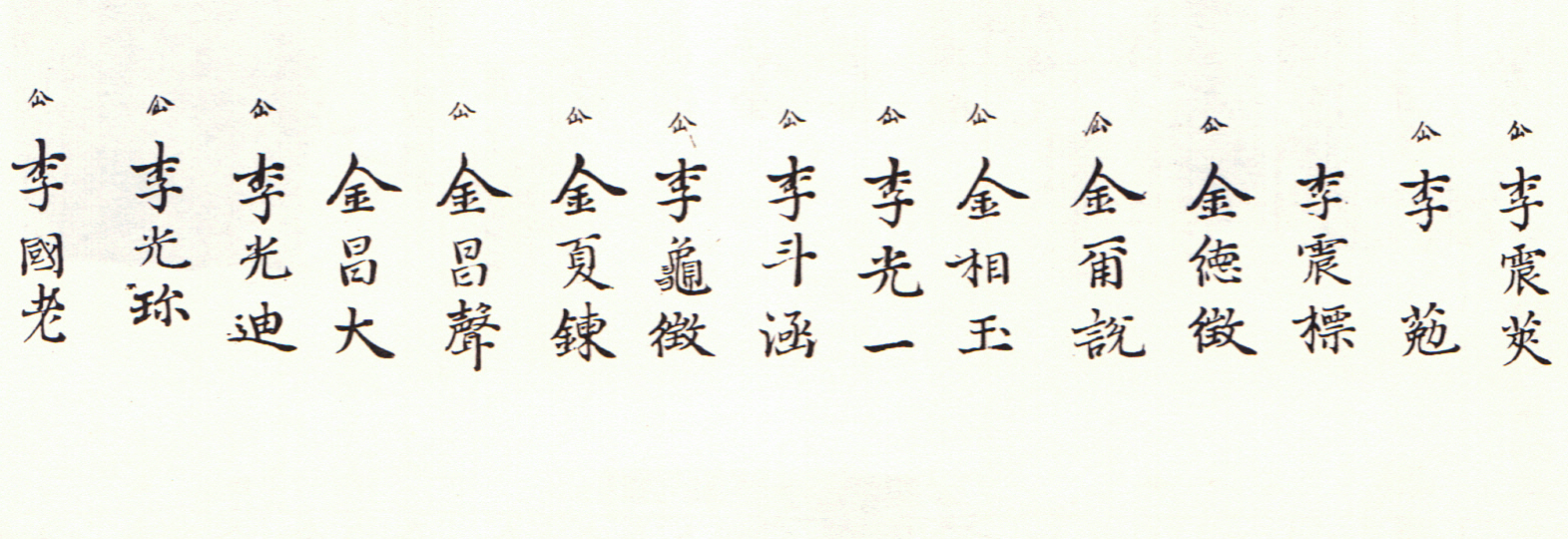

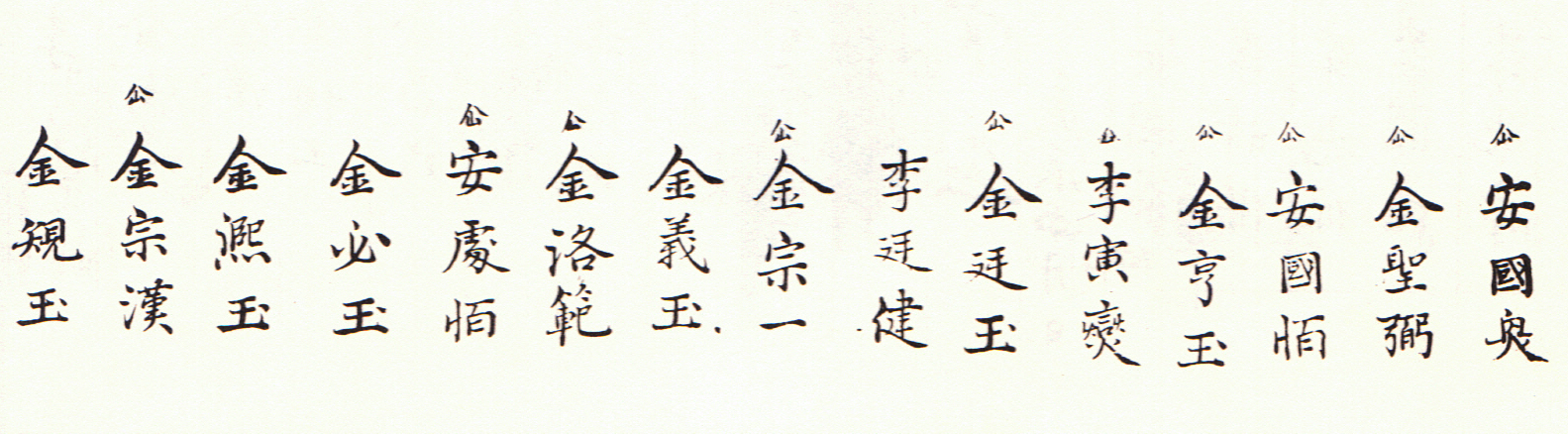

乙未年에 작성되어 辛丑년에 公論에 의해 靑衿錄 入錄이 허락된 庶孼 및 新鄕들의 명단

내용 및 특징

이 通淸案은 청하현 일대의 사족뿐만 아니라 서얼까지 포함하여 기록한 것이다. 서얼들이 通淸할 수 있었던 것은 鄕中의 公議뿐만 아니라 관의 명령과 왕의 서얼 허통책이 이미 시행되고 있었던 까닭이 컸다. 즉, 1722년 12월 경상도 서얼유생들의 三案의 許通을 요구한 상소 이후에 내려진 임금의 명으로 인해 작성된 것으로 짐작된다. 이런 사실을 통해 본다면 乙未年은 1775년으로 추정된다. 이를 보다 명확히 알 수 있는 것은 통청안에 입록된 인물 중 27명이 乾隆년간의 鄕案에 포함되어 있고, 그 외 10명은 1744년의 任司錄에 등재된 자들이었다. 따라서 통청안이 작성된 시기는 영조 51년인 1775년에 해당한다.

「新頒交通淸案」이라는 문서명도 임금이 명을 반포하여 서얼들의 허통을 명하였음을 짐작케 한다. 하지만 청하지역에서는 서얼허통에 대한 임금의 명에 양반사족들의 상당한 반발이 있었던 것으로 보인다. 이는 통청안의 작성시기가 임금의 下敎가 있은 후 1년 반이 흐른 뒤에야 작성이 되었지만, 이 통청안이 작성된 후에도 鄕中에서 그 허통을 두고 찬반의견대립으로 공론을 형성하지 못한 채 5년의 세월이 흐른 辛丑年(1781) 5월에 와서야 公議을 모아서 완성될 수 있었다. 여기에는 이미 반포된 임금의 명령과 지방관의 압력이 크게 좌우했음을 말미의 題詞를 통해 알 수 있다.

이 통청안은 모두 99명이 入案되어 있다. 이들을 성씨별로 인명수에 따라 살펴보면, 金 48명, 李 36명이며, 安 6, 南 4, 朴 3, 權 2명의 순서이다. 이처럼 김씨와 이씨의 수가 많은 것은 청하지역의 대표적인 사족들이 이들 두 성씨였으며 그들의 수가 많은 만큼, 그에 비례하여 서얼의 수도 많았던 것으로 보인다. 기타 안, 남, 박, 권의 성씨 중 安氏를 제외하고는 18세기 중엽 이전에 작성된 鄕案에서는 보이지 않는다. 이는 남, 박, 권씨의 성씨는 18세기 중반이후 새롭게 양반으로 성장하였거나, 타읍에서 이주해온 것으로 짐작된다. 이상을 통해 乙未年 通淸案에 입록된 이들 신분은 기존의 양반사족 및 庶孼, 新鄕으로 추측된다.

靑衿錄의 작성은 仁祖대부터 시작되어 지역마다 시기의 차이는 있었지만, 늦어도 肅宗前까지는 거의 모든 향교에서 행해지고 있었다. 조선후기 양반 유생들은 考講 때문에 향교 입학을 회피하였음에도 불구하고 청금록을 작성하면서까지 향교에 출입한 이유는 그 자체가 신분유지의 수단이자, 양반들의 활동근거지를 이루었기 때문이다. 靑衿錄 入案은 春秋의 釋奠祭에서 여러 유생들이 각자 문벌자제를 천거하는데 인원에 구애 없이 可否를 통하여 入錄시키는 것이 州縣의 例規였다. 이러한 방법은 鄕案의 입록 방법과 크게 다를 바가 없었다. 그러나 청금록의 입안이 천거에 의한 것이지만, 향안처럼 문벌의 하자 여부만이 절대 조건은 아니었다. 학교기관이었던 만큼 지식의 유무도 아울러 고려되었다. 즉 연령을 제한하고, 試才에 합격해야 청금록에 올렸는데, 이는 청금록이 향교라는 학교의 학생명부였으며, 유생을 명목적이나마 과거 준비생으로 간주하였기 때문이다. 또한 청금유생의 수를 정액이 없었기 때문에 각 군현의 양반의 수효와 활동여부에 따라 제각기 달리 나타난다. 肅宗朝 이래 유생의 수는 계속 증가하고 있었지만, 이는 당시 향안 입록자의 증가와 궤를 같이하는 현상이었다. 즉, 향안 입록자의 증가는 양반 인구의 증가로 이해되기보다는 이 당시 戶布, 丁布, 口錢論 등 양반에게 군역을 부과하려는 양역변통 논의와 관련된다 하겠다. 곧 양반들은 군역을 모면할 대책을 모색하여 양반임을 입증하는 항안에 입록 하였기 때문이다. 청금록에 오르는 청금유생들의 인원 증가도 양반임을 나타내려는 의도의 소산이었다고 하겠고, 결국 양반사족의 신분을 유지하기 위한 노력의 결과였다고 볼 수 있다. 그러나 청금록에 입록 되는 유생의 증가는 청금록의 작성 의미를 퇴색시켰다. 천거와 試才의 절차를 엄격하게 유지하기가 힘들었을 뿐 아니라 수많은 유생들의 명단을 매번 작성하는 것 자체가 의미 없는 일이었기 때문이다. 그러나 19세기들의 청금록의 성격변화와 궁극적으로 폐기를 가져온 것은 청금유생들의 입안 때문만은 아니었다. 유생 증가와 병행하여 청금록의 입안을 놓고 사족들 간의 대립이 있었으며, 이전의 청금록에서 제외되었던 鄕族과 庶孼들이 청금록에 오르려고 사족들과 대립했기 때문이다. 향족은 조선후기 경제력을 바탕으로 사회신분을 상승시키려고 한 평민들이 冒稱幼學, 僞譜, 賣譜, 僞籍, 納栗 등의 방법을 통해 양반신분으로 발돋움한 후 양반의 품계를 획득한 자들이었다. 이들 신흥양반들은 鄕曲品官, 鄕品 등으로도 불렸는데, 鄕廳을 회피한 기존 양반 사족들을 대신하여 鄕任을 담당하였기 때문에 양반사족들과 비교하여 鄕族이라 불리어졌다. 이들 향족과 기존 양반들간에 치열히 전개된 향촌내 기득권 싸움은 鄕戰이라 불려졌다. 치열한 것은 鄕任의 취임, 鄕案의 입록 등이었으며, 아울러 향교의 청금록을 놓고 다투는 것도 상당한 문제였다. 사족과 향족의 鄕案을 둘러싼 대립은 결과적으로 鄕案의 파기를 초래하였다. 18세기 후반이후 19세기에 이르러서는 각 지역에서 향안이 더 이상 작성되지 않게 되었다. 이는 사족중심의 향촌지배체제의 변화 내지 사족의 향촌주도권 상실 추세를 의미하는 것이었다.

향안을 외면한 사족들은 기존의 향촌기구였던 향교의 참여와 활동에 더욱 치중하였다. 그러나 향족들은 사족들의 활동장소인 향교에서도 참여하려고 노력하였다. 이는 향족들이 청금록에의 입안을 공공연히 요구하고 나서면서 향전으로까지 발전하는 일이 나타나고 있었다. 청금록 입록을 둘러싼 사족들과의 대립은 향족뿐만 아니라 서얼도 있었다. 조선후기 서얼들의 許通요구는 점차 심각한 정치적 사회적 문제가 되어갔다. 이들은 숙종 21년(1695)에 집단적으로 상소하여 서얼차대의 부당함을 호소하였고, 그 결과 納米許通도 폐지시켰다. 더 나아가 조정에서의 淸要職 防塞의 폐지, 지방에서의 鄕案入錄, 校院의 靑衿錄 입안을 요구하였다. 영조 48년(1722) 12월에 경상도 서얼유생 全聖天 등

3,000여 명이 군현에서 三所之案(鄕案, 校案, 院案의 靑衿錄)에의 入案과 鄕校에서의 신분에 구애없이 나이순으로 좌석의 순서를 정할 것을 요구한 것이 그 예였다. 英祖는 이듬해인 1723년에 서얼에게 所任을 맡기라는 명령이 하달되어 이에 따라 경상도내 각 향교에서는 節目을 마련하여 향족, 서얼 등의 通淸을 허락하였다. 이외에도 조정에서는 정조 원년(1777) 3월에 「庶孼許通節目」을 발표하였고, 순조 23년(1823) 11월에도 「疏通節目」을 발표하였다. 이러한 절목의 발표로 서얼의 지위는 조금씩 개선되었으며, 지방의 儒任·鄕任도 점차 서얼들에게 허용되어 갔다. 그러나 조정의 배려는 계속되었지만, 양반관료들은 소극적 태도를 취하여 군현자체적으로 해결하도록 난색을 표하였으며, 양반사족들도 서얼들의 청금록 입안을 완강히 반대하였다. 결과적으로 청금록 입안을 둘러싼 兩班士族과 鄕族, 庶孼간의 대립은 치열하게 전개되었으며, 郡縣에 따라서는 향족, 서얼에게 次任인 掌議 등을 허용하기도 하였고, 청금록에의 입안을 허락하기도 하였다. 결국 청금록은 더 이상 사족들의 전유물이 아니었으며, 향족,서얼에게도 부분적이나마 허용되는 추세에 놓이게 되었다. 또한 청금유생의 숫적 증가는 청금록 작성을 어렵게 또한 무의미하게 만드는 일이 되었으며, 19세기에 이르러 각 향교에서는 더 이상 청금록을 작성하지 않았다 다만 이전의 청금록은 향교에 잘 보관되어 향촌에서 사족의 후예임을 입증해 주는 증거로 이용되었다. 양반사족들은 청금록 폐기 이후 별도의 赴擧案, 齋任薦案, 養士齋儒案 등과 같은 錄, 案을 작성하여 청금록에 대신하였다.

자료적 가치

청하현 지역에서 나타난 新鄕세력들의 향촌 지배력 확대와 기존 양반들의 쇠퇴를 알려주는 자료로서 조선후기 신분제도의 변동사항을 알 수 있다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

복현사림, 배재홍, 경북사학회, 1987.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

이병훈